作者:睿木

来源:聚美丽

最近化妆品安全又成了热点。强生公司为了小小的爽身粉又输了一场官司,被判赔4.17亿美金。这是强生因为滑石粉(爽身粉中主要成分)致癌诉讼输掉的第五场官司,累计赔偿金额已达到7.27亿美金,而强生面临类似的官司还有5500多起。

在惊叹美国社会对日化品安全的重视的同时,也庆幸如此严重的案件并不常见。如今所有食药日化品原料在接触消费者之前都要经过冗长而严谨的论证,这得益于过去那些曾带来惨痛教训的历史事故。

你能想象到过去发生了什么吗?本文就带你挖掘一下那些黑暗历史。

一、法国莫朗格爽身粉事件(Affaire du talc Morhange)

1970年的法国,一场流行病夺去了三十六名婴儿的生命,后续调查把死因归结于一种叫做莫朗格的爽身粉。这就是著名的莫朗格爽身粉事件(Affaire du talc Morhange)[1]。科学家在莫朗格爽身粉中检测出了大量的六氯酚,这是一种强力灭菌剂,过量吸入会导致神经性中毒。

由于生产过程中的操作失误,38公斤六氯酚被加入到600公斤爽身粉中,导致流入市场的爽身粉中含有高达6.4%的六氯酚[1][2]。当时六氯酚的毒性还没有被充分论证,所以对日化产品也没有制定相应的检测要求,这一系列因素导致了悲剧的发生[2]。

事件发生后法国政府紧急下架并召回了导致事故的爽身粉,可惜为时已晚, 有两百多名婴儿中毒,其中的36名不幸死亡,幸存的168人中,很大比例留下了严重的后遗症[2]。

在后续的审判中,包括涉事公司奇华顿一名高管在内的五人被判刑,奇华顿公司对受害者做出了赔偿[1]。客观来说,这起惨案很大程度上推动了欧美国家对于日化品的监管和法规建设。

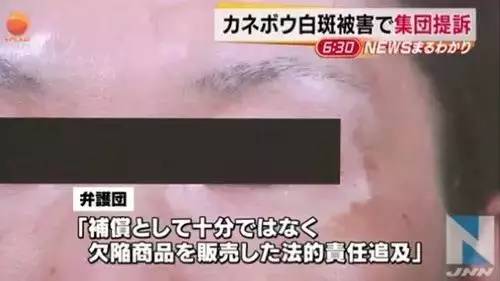

二、日本杜鹃醇白斑事件

值得一提的是,严格的监管也不能完全杜绝事故发生,2013年发生的杜鹃醇白斑事件就是实例。

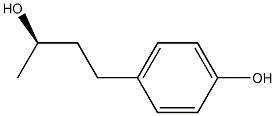

杜鹃醇( Rhododenol)是一种从植物中提取的美白活性成分,化学结构如下图,其美白机理是通过抑制酪氨酸酶活性来达到美白淡斑的效果[5]。然而杜鹃醇的美白效果似乎在不同的个体上表现出相当大的区别。一部分消费者在颈部,手部和脸部出现了不同程度的白斑,并且部分伴有炎症。多数出现该症状的消费者在停止使用相关产品后,症状便开始好转[5]。

根据佳丽宝公司的统计,截止到2014年中,一共收到一万五千多件投诉,佳丽宝公司因此对四千多名消费者做出了赔偿,并召回了54种含有杜鹃醇的产品[3]。

当时杜鹃醇属于中国化妆品卫生许可所规定的新原料成分,该成分以及含有该成分的产品尚在申请阶段,所以含有杜鹃醇的产品并没有通过正规渠道进入中国。由于此次事件,杜鹃醇在中国市场作为化妆品新原料的行政申请也随之终止[4]。

尽管佳丽宝公司声称杜鹃醇通过了各种安全性试验,它是由日本厚生劳动省根据药事法予以认可的医药部外品有效成分[5]。然而对其功效在不同个体上的表现程度差异却难以作出准确的预测,可见再严格的监管,也难以百分百保障安全。

三、磺胺酏剂事件(Elixir Sulfanilamide Incident),美国

即便在如今为日化产品安全开出天价罚单的美国,其监管体制的发展历程同样是曲折艰辛的。

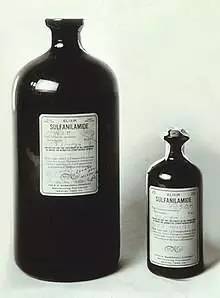

1930年,美国食药监(FDA)正式成立。但在成立之初的岁月里发展缓慢,常常为了新法案的修订争论不休。直到1937年,一场夺去107条生命的药品事故给美国人敲响了警钟,这就是著名的磺胺酏剂事件(Elixir Sulfanilamide Incident)。

磺胺(Sulfanilamide)本身是一种治疗链球菌感染的有效药物。1937年以前,磺胺的药片和药粉在美国和世界各地被广泛使用,从未造成严重事故。

1937年夏天,美国制药企业S.E. Massengill 的化学师在销售人员的诉求下,开发了一种液体口服的磺胺药水,并用甜味剂和香料把它调成了可口的树莓口味,取名为Elixir Sulfanilamide(磺胺酏剂,又可翻译为磺胺灵药)。相较于苦涩的药粉和难以下咽的药片,水果口味的药水一时间颇受欢迎。

然而要命的是,由于磺胺不溶于水,该化学师在调配药液时选择了二甘醇作为溶剂[6]。二甘醇是一种有毒的有机物,无色透明,基本无气味,微甜,常作为抗冻剂。人体摄入后,它会代谢成为肾毒性极强的草酸,导致急性肾衰竭症状[7]。

由于立法受阻,当时美国的法规并不要求新药上市前进行安全性调查,所以S.E. Massengill 公司在没有进行任何毒理分析,甚至没有查阅文献的情况下便开始销售这种磺胺药水。

第一批致命药水于当年九月开始销售,到了十月,美国医学会(AMA)和食品药监局就接到了多起死亡报告,美国历史上第一起全国范围内的大规模召回就此展开[6]。

FDA的记录显示,当时FDA的全部239名外勤人员,包括审查员和化学家,都投入了这次召回。由于通讯手段落后,工作人员需要一家家敲门,像侦探一般地追寻每一瓶药水的下落[6]。

当一切尘埃落定时,当时售出的240加仑磺胺酏剂中,234加仑1品脱被追回,其余的药剂造成了107人死亡。所有的死者死前都表现出了肾衰竭的症状,造成此次事故的化学师随后自杀身亡[6]。

107人的生命为美国的监管和立法滞后敲响了警钟。事件结束后几个月,1938年,当任的罗斯福总统签署了《联邦食品、药品和化妆品法案》。后世的学者们认为,正是这之后的一系列法案的修订和监管系统的强化,才使得美国人将另一场规模更大,几乎席卷世界的药品灾难拒之门外[6]。

四、沙利度胺事件(Thalidomide Incident),始于德国,几乎席卷整个欧洲大陆,英国,日本,南美,澳大利亚,加拿大等。

沙利度胺(Thalidomide)是德国制药公司格兰泰(Grünenthal GmbH)于20世纪50年代开发的一种镇定安眠药,由于公司对于其安全性的自信,它被当作开架药销售(无需处方,可以像普通日化品一样在药店购买)。

1957年10月上市时,沙利度胺宣传的功效是可治疗焦虑,失眠,胃痛和神经紧张等症状,而且几乎不带来任何不良副作用[12]。

随着安全性被一步步地夸大,人们开始相信连孕妇都可以安全地服用这种药物,而这种药物确实可以有效缓解孕期的恶心和孕吐反应,一时间它作为一种安全治疗孕期反应的开架药风靡全球。

到了1960年,沙利度胺已被销往包括欧洲,南美,澳洲,加拿大,日本等46个国家,销量一度逼平阿司匹林[11]。

它只有在进入美国市场时受到了阻碍。如前文所书,1938年的磺胺酏剂事件令美国食品药监局(FDA)对于新药的审查要比当时的其他国家审慎得多。当时刚到FDA任职的弗兰西斯·凯尔西(Frances Kelsey)负责审批该项目。因为对制药企业提供的安全性数据存有疑虑,她没有批准该项申请,而是要求药企提供更完善的安全性测试数据。此举延缓了该药在美国上市的脚步,一直到人们意识到它灾难性的危害,沙利度胺都没能正式进入美国市场[11]。

在这之后的第二年,也就是1961年,医生们开始注意到了近期新生儿异常多发的海豹肢症(phocomelia)与沙利度胺之间的联系,随后确认沙利度胺的致畸性花了不到一年的时间[9]。

海豹肢症是一种先天畸形,典型症状为患儿出生时或没有四肢,或者四肢异常短小,有时也会表现为面部五官如眼睛或耳朵的缺失,总之患儿从出生那一刻起就是终身残疾[12]。(海豹肢症患儿的图片实在太令人心酸,笔者也没有勇气贴出来,实在好奇且承受力强的读者可自行搜索,或点击参考资料中的链接。)

结局只能用惨不忍睹来形容,仅仅在德国就有超过10000名海豹肢畸形的新生儿,其中很大一部分没有存活下来,还有全球范围内数以千计的畸形儿[10]。幸存下来的,则要一生都活在先天残疾的阴影下。50年后(2012年),这些幸存的畸形儿才等到了格兰泰公司的正式道歉。

德国西部城市施托尔贝格有一座铜像,造型是一名四肢畸形的儿童,名为“生病的孩子”,似乎要永远提醒人们不要忘记这场悲剧。

当年幸存下来的成千上万沙利度胺畸形儿如今已经成了中年人,我们无法想象这半个多世纪他们度过了怎样人生,我们大多数人的人生都充满着无限的希望和选择,而他们从出生的一刻起,这些就已经被剥夺了。

结语:现行的新产品安全性论证机制有时看似繁杂冗长,但其实许多这类制度的建设都是以生命为代价的,任何疏漏都有可能付出惨重的代价,有时审慎能比创新更好地服务于大众。例如前文提到的美国FDA审查员的弗兰西斯·凯尔西(Frances Kelsey),在推迟批准沙利度胺上市的同时,保护了成千上万的美国新生儿,她本人也在事件之后被总统肯尼迪誉为国家英雄。

我们常说科技以人为本,在探索新科技服务于人类时,大胆创新固然重要,然而严谨审慎负责的态度更加关键。

参考文献

[1] Affaire du talc Morhange, Wikipedia, key word: “Affaire du talc Morhange” https://fr.wikipedia.org/wiki/Affaire_du_talc_Morhange

[2] Le talc Morhange a empoisonné et tué 36 bébés,BIENVAULT Pierre, 14/09/2002, La Croix

[3] Japanese cosmetics firm Kanebo is to offer interim compensation payments to 4,000 people who suffered skin blotches after using its popular whitening creams, a company spokeswoman said Friday. TOKYO, June 20, 2014 (AFP). http://medicalobserverph.com/international-kanebo-to-start-payouts-over-whitening-cream-blotches/

[4] 海淘佳丽宝化妆品含可致白斑杜鹃醇成分, 南方日报, 2013年08月01日

[5] Information about Rhododenol and vitiligo-like symptoms, Kanebo Company, http://www.kanebo.com/information/medical.html

[6] Taste of Raspberries, Taste of Death The 1937 Elixir Sulfanilamide Incident, FDA Consumer magazine, June 1981 Issue

[7] 二甘醇,Wikipedia, 词条:二甘醇, https://zh.wikipedia.org/wiki/%E4%BA%8C%E7%94%98%E9%86%87

[8] The Death and Afterlife of Thalidomide, Michael Winerip, SEPT. 23, 2013, The New York Times, http://www.nytimes.com/2013/09/23/booming/the-death-and-afterlife-of-thalidomide.html?mcubz=3

[9] Thalidomide scandal: 60-year timeline, 1 September 2012, The Guardian

[10] What's happened to Thalidomide babies? Frederick Dove, 3 November 2011, BBC News

[11] The Thalidomide Tragedy: Lessons For Drug Safety And Regulation, Bara Fintel, Athena T. Samaras, Edson Carias, Jul 28, 2009, Helix, https://helix.northwestern.edu/article/thalidomide-tragedy-lessons-drug-safety-and-regulation

[12] Miller, Marylin T. (1991). "Thalidomide Embryopathy: A Model for the Study of Congenital Incomitant Horizontal Strabismus". Transaction of the American Ophthalmological Society. 81: 623–674.

[13] 药物致新生儿畸形 格兰泰制药沉默50年终道歉,蒋骢骁,2012年09月03日,中国网,http://health.sohu.com/20120903/n352175148.shtml

评论