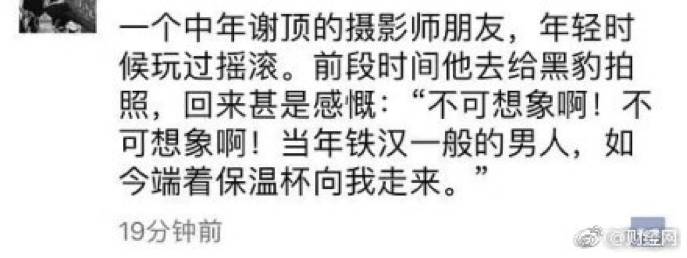

黑豹乐队手里的“保温杯”突然火了,一时间成为中年危机的代名词。谁能想到曾经愤怒的摇滚青年随着岁月的流逝变成了养生大叔?

同样地,在国人对律师的想象中,是在国贸商业大厦的某家咖啡厅里,几个正装笔挺的男女坐在落地玻璃的那一边,左手一杯美式咖啡,右手一台笔记本电脑,为即将开庭的诉讼个做着最后的准备。

但这些律师也不可避免地会步入中年,那么他们也会成为保温杯泡枸杞的中年人吗?

比上不余比下有足

近几年,“中产阶级”这个词被炒得很火。

毕竟大多数人生下来的时候还是“没有阶级”的状态,能够带领家庭乃至家族实现阶级的跨越,实在是件非常光荣的事情。

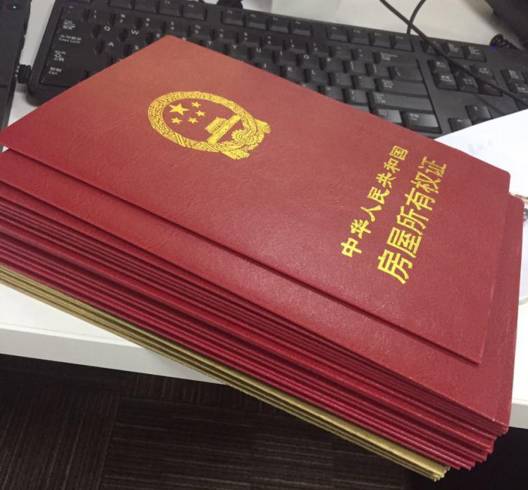

在目前国内环境下,律师这个行业收入还是比较可观的。哪怕没有做到最顶尖的百分之十,也往往能轻松跻身任何定义下的“中产阶级”队伍。

但是每个阶级都有每个阶级的苦恼,中产阶级有其特有的焦虑。

相较同龄人,尽管中年律师一般属于物质上比较富裕的一群,但由于工作原因,接触到的都是更有钱的人,难免产生心理落差。

以律师行业中最挣钱的领域之一——民商事诉讼为例,他们的年收基本都在七位数,然而他们在工作中接触到的几乎都是几千万的大案子,尽管事成之后总会拿到不菲的佣金,但和自己过手的资产比起来,依旧是杯水车薪。

作为比基层阶级收入高一些,离晋升高层阶级又很遥远的他们,只是这个社会的夹心层。他们头顶着透明的天花板,看得到上流社会的生活动态,但实际上上升通道是近乎半封闭的。在这样的处境下,律师们往往需要花费不菲的资金去装饰自己,否则在“圈子里”则显得格格不入。

吃掉的保健品都是年轻时熬过的夜

在每幢商务楼里,总有几层是到了深夜还亮着灯的。这几层的工作者,大楼的保安即便没和他们打过交道,也总是很脸熟:他们晚上8点还会回办公室加班,有时直到凌晨才离开。

律师事务所,就是每幢商务楼里“夜灯层”的代表。

为何律师加班如此频繁?

南方都市报的记者曾经做过一次采访,某律所的小陈这样说道:

首要原因在于律师这份工作的特性,做法律检索、起草法律文书、“哪怕写一封email都要斟酌字句,慎之又慎”,“然后,有时候是突然接到一个时间很紧张的Case,团队里每个人都会留下来加班,合伙人也不例外”。

实际上律师一直是“高危”行业,低年级律师一天工作十几个小时也是常有的事,要想在众多优秀的青年律师里脱颖而出,就更得付出更多的努力。在努力的背后,消耗掉的则是精力与健康。

8月30日,福建一名律师事务所主任突然离世,年仅40岁。

不光是这位主任,每年在工作中去世的中年律师数量之大令人胆寒。以下是今年不幸英年早逝的部分律师:

6月18日,江苏知缘律师事务所金泉律师因过劳突发疾病不幸离世,时年48岁。

6月4日,德恒昆明律师事务所马荣昆律师因经常加班,过度劳累,突发疾病,忽然去世,时年45岁。

6月2日,江苏润淮律师事务所胡铁民律师,在淮安市中级人民法庭开庭时,突发疾病,抢救无效,于当日晚7点去世,年仅39岁。

5月22日,福建壶兰律师事务所方国伟律师,在宾馆突发疾病不幸离世,他原本打算办完案去看病,时年48岁。

5月19日,北京尚权律师事务黄湘萍律师,因病去世,时年43岁。

律政界大名鼎鼎的AmalClooney,是全世界最顶尖的人权/国际法律师之一, 曾经为维基解密创始人阿桑奇以及乌克兰前总统辩护,除此之外,还是一名大学讲师和法律书籍作者。

他的老公克鲁尼在采访中这样描述她的日常:

“她手上接着11个案子,还要去哥大教书,飞往全世界参加各种官司、会议、采访、发言,也兼顾心思去想自己要穿哪条裙子。”

我们律所的中年律师,聚在一起的时候常讨论的话题之一就是养生。尽管他们没有保温杯泡枸杞,但每个律师都有自己的一套茶具,每年体检的时候也是最积极的那批。

家庭也成为一大问题

中年律师的婚恋生活并不像《离婚律师》里那样,两个没有经济压力的人,每天打打嘴炮谈谈恋爱。

律师,作为社会里收入中上的群体,往往比从事其他行业的人收入高很多。这样的婚姻搭配中,过于悬殊的经济实力成为异常尖锐的一环。

所里的一位女律师,刚毕业时在法院工作,后来跳槽去了律所;而她的丈夫是她的大学同学,是一名IT从业人员。

刚开始做法官的时候,她收入比丈夫低一些但差不了太多,工作也比较清闲,和收入不错但闲暇不多的IT男搭配起来还比较和谐。但随着她转入律师行业,工作越来越忙,赚得也越来越多,他们之间的摩擦也多了起来。

不同于普通夫妻,由于过大的收入差距,他们日常花销是各自负责的。但在家庭共同开支和孩子的培养上,丈夫的收入则完全难以支撑。

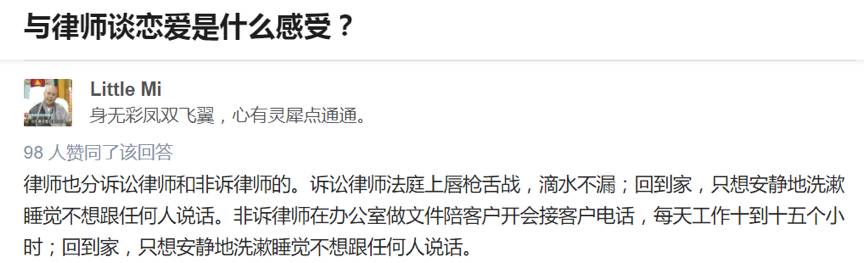

而还有一种情况,是双方都是律师。

两位超级大忙人的结合,可能谈恋爱的时候还有“小别胜新婚”的甜蜜感,但一旦步入柴米油盐酱醋茶的婚姻中,就会变得影响家庭质量了。

非诉的律师整天满世界飞来飞去,诉讼律师则每天忙得焦头烂额,很有可能俩人一星期也见不上一面,孩子也不知道该丢给谁照顾,矛盾就这么日积月累下来了。

如果说年轻人容易陷入“不知道未来在哪”的迷茫,那么中年人的迷茫则是“难道我这辈子就这么回事儿了吗”的人生危机感。

小有成就的中年律师在年轻时往往都是同龄人里的佼佼者。高考时战胜过千军万马,毕业后在大城市找了份体面工作,连买车买房也是同学里第一批的。

然而这样的优越,在十几年后却变成每天忙忙碌碌,但不知道为何拼搏,更不知道拼搏后可以得到什么的迷茫。

公司里的新来的年轻人工资低又肯干活,估计没几年就能被提拔了;再看领导们可能比自己还小三岁,虽然还称呼自己“X哥”,但实际上已经是决策层。

律所里有一位四十几岁的高伙,工作不能说是不努力,我们每次周末加班的时候他基本上也都在加班,然而他的创收在律所里却一直是偏低的。

相比他的业务能力而言,他之所以还能保留高伙的身份,是因为律所更看重他资历,以作为对外的形象代表。

而实际上案源已经有些枯竭的他,在律所里能得到的收入和敬仰,其实很有限。

这山再望彼山高

现在九零后也流行谈论“中年危机”了:

“这上不去下不来的年纪,让人压力很大,下班后不停地吃东西,从晚上十点半一直吃到十二点。脸色发黄,黑眼圈和眼袋越来越重,看起来越来越没有活力。我十分担心自己十年后的自己。”

我的一个朋友就是其中一员。他尽管现在才二十四五,但已经十分焦虑十年后的自己了。

他有天神秘地跟我说,他和带他的合伙人讨论了这个深奥的问题。

有天他们一起吃饭,他对合伙人说自己很焦虑,也很苦恼,不知道怎么才能成为像他这么成功的律师。合伙人听完苦笑着说:“我这算什么成功呢?”

合伙人说,自己在像朋友这么大的时候,也羡慕那些合伙人,觉得他们为人处世精明有分寸,物质富足,家庭幸福,期待自己三十几岁的时候也能像他们那样。但事实是,爬上了这座山,才看到了当时比自己大一轮的合伙人看到的风景。

有句话形容中年危机:比你有钱的移民了,比你穷的认命了。

现在这样的自己,真的是十几年前自己所期待的样子吗?再看看所里刚毕业的年轻人。他们眼中对未来的憧憬与向往,自己年轻时不也曾有过吗?

在工作与生活的间隙里,这种偶尔冒出来的无力感,可能才是律师真正的“中年危机”。

评论