互联网用户协议一直都是神奇的存在。没什么人看,却是每个互联网平台必备且用户必须表示同意。

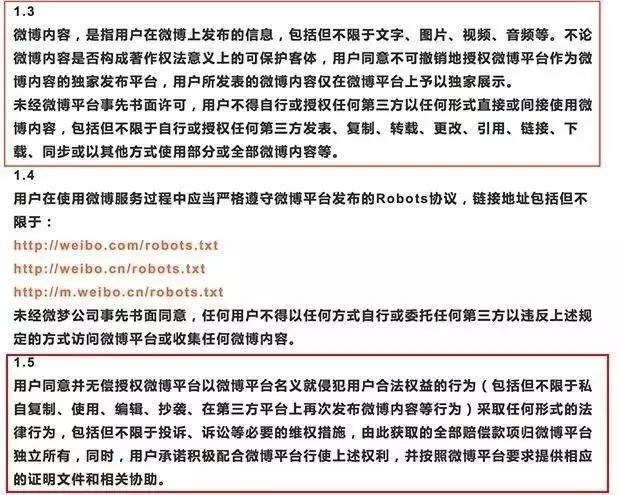

最近一则来自微博的用户协议引发了公众舆论。9月15日晚间,媒体密集报道微博用户协议争端。争端源自当日微博更新了《微博服务使用协议》(以下简称“协议”),《协议》中的第1.3条和第1.5条规定,引发了一些用户、尤其是内容创作者们的注意。

其中尤以第1.3条中的一项规定为甚,其大概含义就是用户使用微博发布内容,该内容版权归属微博,包括用户本人在内无权将其发布或授权到其他平台。这样的疑似“霸王条款”招来了大V的“抵制”,作家马伯庸质疑称:“我在微博上首发了篇文,杂志想刊登,可如果新浪不同意,我本人点头都没用?”

对微博的这条规定,网友发明了一个更通俗的解释:“我拿喇叭广播,版权属于喇叭?”

不出意料,15日晚间之后,面对巨大的质疑声音,微博24小时内连发两道澄清公告并更新了用户协议。

微博明确告知用户,原先的“用户所发表的微博内容仅在微博平台上予以独家展示,未经微博平台事先书面许可,用户不得自行或授权第三方以任何形式直接或间接使用微博内容”,本意只是为了防止竞争对手抓取微博内容,而不是限制用户。目前,这一条款已经被修改为“未经微博平台事先书面许可,用户不得自行授权任何第三方使用微博内容”。

微博CEO王高飞也出面回应,称“你可以自己发给第三方,但是不能单方授权第三方直接来微博抓,来微博抓还需微博授权。”

通过媒体解读和微博公告,我们弄清楚了整个事情的来龙去脉。最先被曝光的微博用户协议是今年3月的“原版用户协议”,微博15日晚间更新了这个协议加入了新的限制条款,也因此被曝光引发了后续的网络舆论。

但整个过程中还有几个疑点,微博在回应“霸王条款”时称自己没有表述清楚本意,其本意是阻止同业不正当竞争。但是“霸王条款”已在3月的原版用户协议中存在6个月,这6个月时间里微博为何没有修订这个有漏洞的协议?

而且,在原版用户协议中微博存在明显损害用户权益的描述。

比如“用户同意并无偿授权微博平台以微博平台名义就侵犯用户合法权益的行为(包括但不限于私自复制、使用、编辑、抄袭、在第三方平台上再次发布微博内容等行为)采取任何形式的法律行为,包括但不限于投诉、诉讼等必要的维权措施,由此获取的全部赔偿款项归微博平台独立所有,同时,用户承诺积极配合微博平台行驶上述权利,并按照微博平台要求提供相应的证明文件和相关协助。”

这段话的意思就是我可以无偿替你去维权,赔偿款项与你无关。但如果结合1.3条来看,就是用户必须同意微博为独家平台,不得自行或授权任何第三方使用内容。如此一来,用户发布微博已经被认定为独家(1.3条),并且已授权给微博维权(1.4条),所以一旦出现侵权,微博可在不经过或者不告知用户的情况下进行维权。

微博为何“踩雷”?

微博是否真的如此所说没有在协议中表述清楚?我看不是。虽然微博强调其本意是阻止同业竞争,但明显之后去掉了那些存在“霸王条款”嫌疑的协议,比如维权的收益全部“归微博平台独立所有”,和用户为微博的索赔“提供相应的证明文件和相关协助”。

但整个过程中最大疑问是,微博为何在协议存在漏洞的情况下,仍将其视作一种阻止同业竞争的有效手段?这个问题的答案要一点一点回答。

首先,微博原版用户协议可以看作是“天使法则”,它是一种完美的规避风险和追究法律责任的协议,但缺点是对用户权益安置不妥当,易导致用户出现反感情绪。微博在明知不妥的前提下,仍将其发布推出,似乎有些“店大欺客”了。

其次,同业竞争在所难免,微博在修订后的协议中保留用户行使权利的资格,此举为其挽回了一些声誉,但要注意这并不是微博的善举,而是它本来应该做到的事情。

最后,微博“偏向虎山行”的原因,可能是在同业竞争中出现了不利,不得不“铤而走险”。

但其实,微博完全没必要如此。根据其表述,为防止第三方平台“强行抓取”微博内容而更新用户协议,实际上修订后的协议也一样行之有效。何况如果是同业竞争,微博此前在与脉脉的案件中已经胜诉,同类案件诉至法庭胜诉的可能性很大。

用户数据到底属于谁?

现在我们无法认定在微博与今日头条之间,今日头条的做法是否构成不正当竞争。但是很明显的是,头条在利用人工和技术手段“抓取”其他平台的内容,比如微博、知乎等。

而这些“被抓取”的平台,在以技术手段阻止其抓取外,似乎没有其他有效的办法永远解决这一问题。这就好比阻止小偷进屋偷盗的最快办法就是换一把小偷打不开的锁,但这是治标不治本,因为小偷还是逍遥法外。

微博与头条目前尚未升级到法律诉讼阶段,不过如果事态持续升级,不排除会有这种可能,毕竟微博曾在与脉脉的官司中赢得了胜利。过去多次相关案件的判罚让我们知道,法律是保护行业规约的Robots协议或者API协议,如果违背平台意愿强制抓取,不论这些内容版权/著作权属于谁都涉嫌不正当竞争。

诉讼是此类事件目前来看最终的解决方案,但微博与头条的争端也让业界联想到另外一起用户数据争端。

不久前,华为与腾讯两大巨头之间因用户数据归属问题产生了争执。此事牵连甚广,最后工信部出面才暂时稳住了局面。华为与腾讯争执的核心在于,运行在华为荣耀Magic手机上的微信,其用户产生的数据的归属权问题。

华为认为,经过用户授权后华为有权收集用户在手机上的数据,包括微信数据。而腾讯认为,华为收集微信用户信息破坏了微信的隐私保护,出于对用户隐私的保护,华为无权收集。

这与今天微博、头条之间的争执类似,即使用户授权华为使用数据但微信平台不同意,华为也不能“强制抓取”。

华为与腾讯的争执并未出现明确结果,这也给微博和头条之间带来了一些不确定性。同样,头条与知乎之间也在进行着类似内容版权的争执。而知乎的维权与微博还不一样,作为原创社区,知乎甚至需要主动出面代用户维权,跟第三方平台合作,与微信公众号一起做跨平台维权工作。

无论如何,它们的核心都在于用户数据归属权。总之,还是那句话,用户的内容、数据有权享受合法保护,而平台在商业竞争中一定要以用户权益为主,否则失民心则失天下。

评论