“世界是平的”,经济、社会、政治生活的各个方面,都在加速全球化。在过去相当长一段时间里,经济的全球化主要靠外贸消费、基建投资来体现。如今,随着移动互联网的飞速发展,全球化创业正在成为经济全球化的新兴力量。

过去数年来,中国的一些大型互联网科技企业在其财报中热衷于凸显两个数据:一是移动端收入占比,二是海外营收的比例。前者为了表征企业的移动互联网转型成果,后者则用来证明该企业业务的全球延展性。包括BAT、360、小米、联想和华为,都是这方面的典型。

而除了这些名企之外,还有一类企业别具特色:它们基于移动互联网,用户主要集中在国外,收入也大部分来自海外,可谓“东边不亮西边亮,墙内开花墙外香”。

这类企业通常被称为中国互联网“出海”企业,典型案例包括猎豹移动、APUS、游族网络、Kika、Musical.ly、欧拉网络等。在BrandZ发布的2017中国出海品牌30强榜单上,部分上述企业得以入选,与国产大企业、大品牌同列。

那么问题来了,这些在国内不知名或不吃香的年轻企业,为何到了海外就能闯出一片天地,海内外创业的差异到底在哪里?创业者该如何把握移动互联网这个“新大航海时代”下的出海机会?

海内外创业差异

需要指出的是,海外市场是一个大范围的笼统说法,既包括欧美日韩等Tier1、Tier2市场,也包括印度印尼巴西墨西哥等Tier3市场。目前中国的互联网出海企业,起步阶段主要瞄向的基本都是Tier3市场,然后徐图向Tier1和Tier2市场渗透。因此本文讨论的海外市场,无特殊说明均特指Tier3市场。从宏观层面看,我认为海内外创业存在以下三大不同:

1、全球互联网发展不同步

谈及海内外创业,我想第一个差异是显而易见的,即发展阶段的不同。实际上将全球市场分为Tier1、Tier2、Tier3……,很大程度上的依据就是发展阶段各异。波士顿咨询的报告显示,2016年全球互联网用户Top10国家与互联网消费Top10国家虽然有7个是重合的,但其用户规模与消费规模之间存在明显的不匹配:Tier3市场普遍呈现用户规模大但消费规模小的情况,其中尼日利亚、墨西哥和印尼三大Top10用户国家,其消费均跌出了前十。

发展阶段不同,在创业者眼中就是宝贵的时间差,这是中国互联网企业近年来大举出海并取得瞩目成绩的一个主要原因。软银创始人孙正义曾说过,IT科技的发展路径是“美国->日韩->中国”,之间有3-5年的时间差。

在互联网时代,互联网科技的发展路径变成了典型的Copy to China,即“美国->中国”,而到了移动互联网时代,Copy from China逐渐成为共识,“中国->世界”成为流行,这之间被普遍认为也存在3-5年时间差。发展阶段不同,时间差的存在,可以说是出海创业的首要动机。

2、国内外竞争环境不同

与发展阶段不同如影相随的,是竞争环境的不同。从强竞争市场向弱竞争市场转移,是国产互联网企业出海的另一大动机。

极光大数据的统计显示,从2017年6月中国App的渗透率来看,Top10名单中BAT直接占据了八席(间接占九席);Top20名单中,只有两个与BAT无关;如果把范围扩大到Top50,则BAT直接和间接控制了近80%的应用。少数巨头的垄断,使得国内互联网创业的竞争达到白热化,后来者很难在BAT的笼罩下突围。

相比之下,Tier3海外市场的竞争环境要宽松得多,还远没有达到少数巨头垄断的局面。全球APP渗透率数据显示,在墨西哥、巴西、印度、印尼、马来西亚等主要出海市场,除起步早且具备语言优势的美国公司外,排名第二的几乎都是中国企业。

其中在印尼、马来等东南亚地区,中国开发者的APP渗透率甚至开始反超美国开发者。这些在中国难以存活或者说难以发展壮大的APP,出海后在海外市场开创一片天地,是海内外竞争环境不同最直接的反映。

3、企业战略战术不同

发展阶段和竞争环境的不同,自然也就导致企业在进军这些市场时所采取的战略战术也不同。在中国大家都知道,由于移动互联网创业已深入到改造人们衣食住行及各传统行业的阶段,竞争已高度白热化。从O2O到网络约车再到共享出行,与其说是产品服务之争,不如说是资本资源之争——谁能获得BAT的支持进入C轮D轮,谁就有可能“剩”者为王。

然而在海外市场,BAT除在自己看好的少量项目上做投资外,其他绝大部分还保持着比较原始的公平竞争状态。

回看过去几年里那些做出了一定成绩的出海企业,它们或单点突破,最终在全球安卓市场下载排行榜都留下非常靠前的身影;或矩阵发力,用一系列产品构建了一个个不大不小的移动互联生态;或与当地发行商合作Copy from China,做成“海外版今日头条”“海外版映客”等。一句话,相比国内,它们还能够用一些简单的、“机械的”、公平的战略战术去开拓创新。

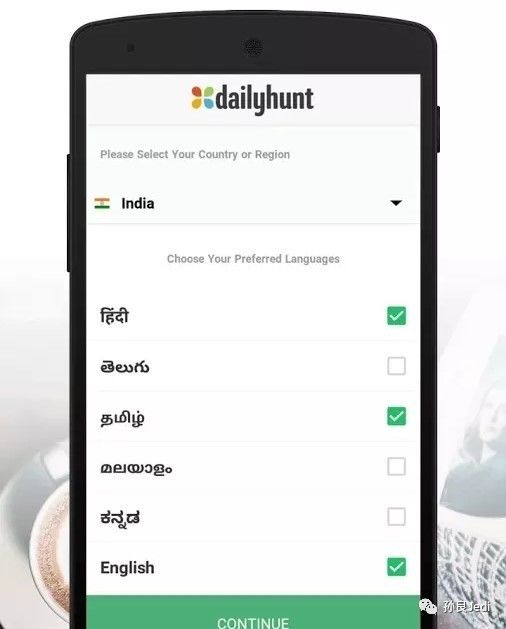

当然,除了这些普遍存在的大差别,微观层面海外市场的不同地区也有不同的个性特点,比如经济基础不同、网络设施不同、文化信仰不同,它们或可适用某些中国经验,但更多需要因地制宜,不能对等比较。

如何把握出海良机

了解了海内外创业的主要区别后,国内互联网科技企业该如何把握出海拓展的机会呢?对此我的核心观点是:充分发挥中国互联网发展的特色,将成功基因及经验快速复制到海外。

近日,波士顿咨询发布了一份名为《解读中国互联网特色》的报告,其中重点解读了中美互联网企业的区别,得出中国互联网企业在四个方面强于美国同行,即:

本土化定制能力、快速市场响应能力

线上线下结合能力、生态建设能力

正因为具备这些差异化能力,才使得中国互联网企业的海外拓展在起步晚的背景下,快速发展到在很多新兴国家与美国互联网企业二分天下。

实际上回看过去那些在海外市场创出名堂的中国互联网企业,它们无不运用了上述四大能力的一种或几种。比如传音科技,这家在国内几乎没声音的手机企业,在海外却享有“非洲王”的盛名。

数据显示,2016年传音旗下TECNO、itel、Infinix等自主手机品牌出货量达到了8000万部以上。在传音的成功要素中,最为人称道的当属其高超的本地化定制能力,比如改进手机自拍效果,让黑种人也能自信地晒自拍照片;又比如大幅度提升电池续航,很好地针对了非洲地区由于贫穷而缺乏必要的充电设备和装备的情况;再比如针对非洲地区发展快速但通信制式割据严重的形势,传音将中国流行的双卡、全网通等理念快速运用到当地,推出三卡甚至四卡手机,收到良好效果。此外,为了深扎当地市场,传音还在非洲各地盖起大楼经营业务,这是苹果三星等巨头都不曾做到的。

类似的案例还有被称为“出海第一产品”的茄子快传,联想旗下这款产品在国内不乏QQ、快牙等竞品,但在海外却能一枝独秀,其关键就在于抓住了海外新兴市场网速慢、流量贵的特点,用免流量传输收获海量基础用户。而在积聚大量用户后,它又快速反应,陆续推出一系列围绕用户内容获取、分享、使用和消费全生态的产品矩阵,牢牢锁住并活跃用户,逐步开发出电商、广告、游戏等方面的业务,成为一款总用户量超过10亿的现象级出海产品。

此外,生态建设是BAT等国内互联网巨头最喜欢运用的出海扩张手段,包括BAT、蚂蚁金服、滴滴出行等都在通过投资、联盟等方式扩充海外版图。以阿里巴巴的电商和支付出海为例,其先后在印度、泰国、菲律宾等地投资当地龙头电商和金融支付企业,与当地企业结成生态联盟,快速推进国际化。

而在线上线下结合能力输出方面,自去年开始中国的金融出海在东南亚市场动静不小,包括陆金所、玖富集团、新联在线等互联网金融企业都纷纷出动,将中国特色的线上线下相结合的信贷模式输出到邻近国家。

总之,移动互联网催生的全球化创业时代已经到来,无论是巨头还是小兵,都面临同等重要的机遇。过去十多年,虽然国内互联网企业们在国内成功狙击了国际巨头的扩充,但不容忽视的现实是它们自身的海外拓展也相当乏力。有数据显示,谷歌、Facebook、亚马逊等国际互联网巨头的海外营收都超过了40%,而BAT的海外收入还不足15%。

随着全球化创业的深入,世界互联的格局将怎样改写?谁将登上最高舞台?一切都还是未知,但这一切都充满乐趣,让我们满怀期待并身体力行吧!

评论