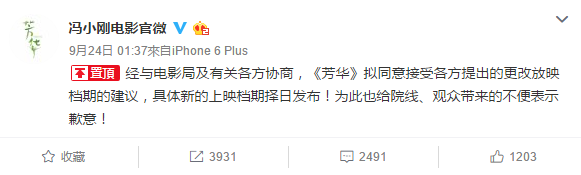

23日晚,经微博网友发现淘票票上撤下《芳华》条目,终止预售,且将上映日期改为12月31日后,“《芳华》撤档”的消息立刻在社交平台上传播开,尽管片方通过时光网在第一时间辟谣,但在24日凌晨1点半,官微还是发布了影片撤档的消息,证实了之前的传言。

《芳华》很早之前就定下了今年国庆的档期,且在9月17日就开始了全国的路演,在第一战北京大学点映中,影片片头出现了“公映许可证”即龙标,也就是影片已经过审,但临近上映却突然撤档,还是给了观众和业内不小的震惊。

去年冯小刚电影《我不是潘金莲》也是在9月30日上映日前宣布改档11月18日,与《芳华》不同的是,《我不是潘金莲》为了参加多伦多电影节和圣塞巴斯蒂安电影节,并未获得“公映许可证”,且在当时国内首站路演中国传媒大学点映时,放映版本也是没有龙标的版本,因此片方表示《我不是潘金莲》的临时改档因为“还未过审”,但《芳华》却在已经拿到龙标时突遭此事,引发不少猜测。

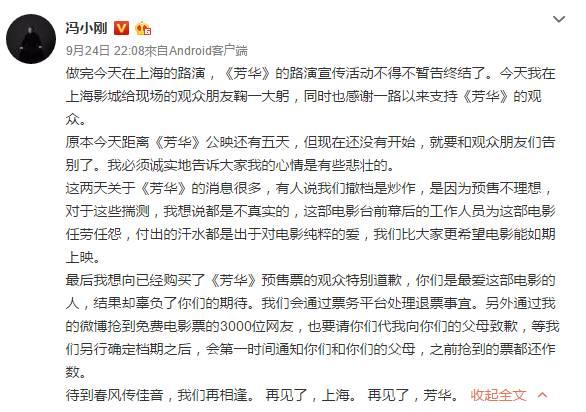

冯小刚在《我不是潘金莲》以犀利的笔触成功地开启了自己的“现实题材之路”后,心血作品《芳华》再次受到“临时撤档”的待遇,对这位六十多岁的导演确实是不小的打击,当天上海路演时,冯小刚就当众落泪,没有掩饰住自己的悲痛和绝望。

冯小刚逆流而上在导演生涯后期亟待实现的“心愿清单”

冯小刚是第五代导演中“最亲民”的,由他一手制造和开启的“贺岁档”对中国观众来说,有着非比寻常的意义,而他的电影,无论对中国电影的制作模式还是喜剧类型片的发展都有着启蒙的作用。

并非科班出身的冯小刚,在早年第五代导演里算是比较“另类”的,当以张艺谋、陈凯歌为首的中国导演正高举电影艺术至上的大旗在国际上崭露头角并收获声望与名誉时,美工出身的冯小刚却始终坚持着对日常生活里普通小事的谱写和关注。

从《永失我爱》正式进入电影导演行当,到《甲方乙方》、《不见不散》、《没完没了》,慢慢建立起属于自己的电影类型和影响力,取材于现实生活的这些影片,因为距离的相近,让观众观看和接受起来更加容易,且家长里短的故事对当时电影环境还较为保守和单一的中国观众,十分的新鲜和亲切。

有了观众的认可和市场的期待,《一声叹息》、《大腕》、《手机》、《天下无贼》陆续出现,尽管在当时的国际影响力上并不如张艺谋和陈凯歌,但通过一部部作品的努力和积累,冯小刚实现了在国内的“名利双收”。

在从《英雄》、《无极》之后,中国电影开始了古装大片的热潮,冯小刚也适时拍出了一部一反其常态的古装电影《夜宴》,美工出身的他和艺术指导叶锦添一起,用极富东方古典气质的影像风格和服装造型打造了一出别具一格的“王子复仇记”。这是冯小刚电影里最特别的一部,因为他触碰了自己并不擅长的“形式感”,跳脱出故事轮廓和束缚,用极致的艺术探索和另类表达将西方经典悲剧本土化,这是他用十年建立起自己的电影理论时,对自我的一次挑战和试验。

尽管《夜宴》在当年的口碑很差,但在十多年后的今天,影片是被影迷和电影学者列为其履历上的佳作。也许是来自性格里的执拗和傲气,在《夜宴》遭遇票房和口碑双失利后,冯小刚用《集结号》迎来了一次大的转折,既是挽回了自己跌入低谷的声誉,也是拉开了其导演生涯精彩与华丽篇章的序幕。

《唐山大地震》、《一九四二》两部有宏大历史背景的作品,是冯小刚拍过最为困难的电影,尤其是《一九四二》,在当时的采访中冯小刚自己也曾说过“自己拍了一辈子电影,就为这部《一九四二》”,影片表现了在中国历史上少有人提及的“河南大饥荒”,无论是拍摄周期、演员数量,还是影片投资都是他生涯最多的一次。不过影片最终的票房失败也令其痛心疾首,为了还王中磊“人情”,就迅速拍出《私人订制》,这个非常“冯小刚”的影片也如愿赚了钱。

《私人订制》后,冯小刚放慢了节奏,偶有监制两部电影、主演为其量身定制的《老炮儿》,还一举拿下“金马奖最佳男主角”,也许是冯小刚在经历了太多的大起大落和变故里,找到了接下来导演生涯新的轨迹,他开始“走心”了。

他自己形容生涯后期为“逆流而上”,除了是对其作品的一个概括外,也是对其心境的描绘。在《英雄》和《无极》后,张艺谋和陈凯歌纷纷进入到商业制作的规则里,和生涯前半段形成明显的对比,而此时冯小刚则开始拍自己心里一直牵挂着的故事,抛弃了观众熟悉和喜爱的“贺岁喜剧”,用不再“冯小刚”的故事和风格重新建立和培养自己的领域和观众。

他在活动中说“现在的自己是在完成‘心愿清单’”,《芳华》就是他清单上意义非凡的一部作品,《我不是潘金莲》让冯小刚首次品尝到国际A类电影节大奖的味道后,《芳华》的出现算是在最恰当的时间里。因为观众看到冯小刚心中对现实题材的的渴望时,对沉淀归零后重新开始的他怀着更为强烈的期待和寄托。

《芳华》的苦与痛

《芳华》是冯小刚和严歌苓的第一次合作,高中毕业后就进入部队文工团的冯小刚,对文工团的感情和记忆一直是他的一个心结,在已经开始实现自己的“心愿清单”时,就毫不犹豫地选择完成这个心中羁绊,找到有相同文工团背景的严歌苓,打磨出这部对其非常重要的作品。

在影片9月17日北京大学点映时,冯小刚就公开表示过拍摄这部电影的艰辛,他是争取了很久才让影片最终得以上映。为何会如此艰辛?除了影片拍摄的困难之外,《芳华》讲述的故事是带着较为敏感的话题的。

冯小刚在点映时说“微博下有许多人问,《芳华》中的这场仗是哪一场?这是1979年中国对越自卫反击战啊,不应该不知道。”

其实在严歌苓的原著小说中,战争戏份的描述非常少,但在冯小刚的电影里却被放大到整个故事大背景中,且片中战争场面6分钟的长镜头是影片最为震撼的镜头。冯小刚本可以完全按照小说中的设定去拍,但他却没有选择可以的保守方式,骨子里“傲气”的他和摄影师罗攀用世界电影史上也少见的“战争场面长镜头”再现了那段历史。

预告片出现时,战争场面的血腥就令人咂舌,这个尺度在北美明显属于R级,但在没有分级制的中国却能直白表现,或许临时撤档与此也有一定的关系。

冯小刚在与北京大学交流时说自己去到云南多个地方的陵园,看到当年参与对越自卫反击战士兵的墓碑,很难过,觉得为保卫祖国而牺牲的战士们不应该被历史遗忘,更不应该被国人遗忘,但现在的观众却对那段历史几乎不了解,所以他就想要着重将战争表现出来,让更多的观众知道中国军人的精神和英雄气概,这是作为一个中国导演的责任。

从《唐山大地震》、《一九四二》,到《我不是潘金莲》、《芳华》,冯小刚始终用“责任”来形容自己拍这几部影片的初衷,这与他早年仅仅为逗乐观众相比,变化实在太大,到《芳华》这里,冯小刚把自己的情感和回忆嫁接在文工团为主的时代背景下,借由对越自卫反击战,抒写了一个对大多数60年代出生的中国观众无法磨灭的“小时代”。

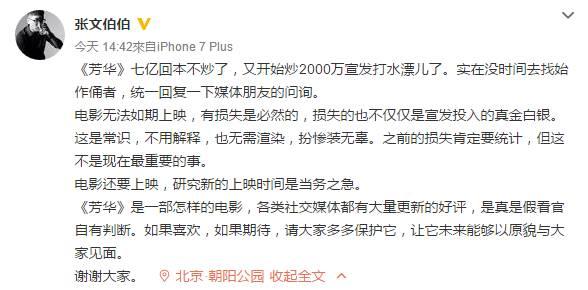

“7亿票房与2000万宣发”皆为捏造?

此前在财经日报的一篇报道中,披露了《芳华》出品方东阳美拉和华谊兄弟的“7亿对赌协议”,即要完成华谊兄弟要求东阳美拉达到的营收利益,《芳华》的总票房需要到7亿才可以,文章出现后,就被影片的宣传方伯乐营销CEO张文伯否认。

不过据透露《芳华》的成本达到了1.3亿人民币,就算没有“7亿对赌协议”,按照“最终票房是成本3倍才不会赔本”的说法,《芳华》也需要达到5亿票房以上。并且在之后网上又流传出“2000万宣发费用打水漂儿”,张文伯再次与此否认,但是从前期营销宣传,到从9月17日北京大学已经开始的几站路演,《芳华》在宣传上的费用支出必定不少,此番突然改档让前期的宣传都白费,已经支出的宣发费用确实是“打水漂儿”。

但是,尽管《芳华》的突然撤档让影片在宣传上折戟,但此事件引起的轰动和舆论效应随之散布开来,包括北美知名媒体《好莱坞报道者》也报道了此事,因为国内被撤档,影片在海外也同样无法如期上映。在媒体和舆论的讨论下,影片的热度非常高,虽然没有官方说明影片撤档的真正原因,但网友和观众纷纷表示仍将支持影片,这其实也是在帮助影片进行宣传和营销。即便影片新的档期仍未确定,不过《芳华》在观众心中和印象里已经存在,在上映时同样会收到与之前付出的宣传一样的效果。

冯小刚在上海路演结束后,发布了一条微博,向观众和媒体道歉,同时也驳斥了“炒作”的说法。像上文所言,《芳华》已经拿到了“公映许可证”,但仍然“被”撤档,就并不是广电总局的原因,因为影片涉及的故事和敏感题材牵扯到各个部门审查,所以临时撤档就并非炒作。

今年国庆档上映影片数量之多,又出现了久违“露面”的电商票补,猫眼9.9元,淘票票8.8元在网售平台的竞争中异常激烈,以《羞羞的铁拳》和《缝纫机乐队》为首,《追龙》、《英伦对决》、《空天猎》等片都获得了电商票补,但《芳华》在前期预售上却没有如此大力度接受票补,从而在预售成绩上落后于以上几部影片,在昨天路演中,华谊兄弟CEO叶宁就称之前有传言“《芳华》是因为预售成绩差才撤档”属无稽之谈。

冯小刚在微博里用悲伤的语气说“再见了,上海;再见了,芳华”,这位为中国电影奋斗了大半辈子的老导演以这样的姿态面对观众,是无奈的,也是无能为力。

(本文为娱乐独角兽原创独家稿件,未经授权禁止转载!)

评论