相比导演制,制片人中心制所关注的一切都不是从个人的审美喜好,而是观众想要看到什么样,相比较而言更从观众的角度出发,也可以确保更高的影片质量。但从导演制到制片人中心制,中国可能还有较长的路要走。

中国电影工业化初现端倪

24.7亿票房,超过7700万人次观影,2017年的国庆档电影成绩斐然。尽管今年电影大盘整体偏冷,但《战狼2》掀起的现象级观影热潮,在暑期档之后一直持续不退。今年“十一”期间14部电影扎堆上映,堪称史上竞争最激烈国庆档。

票补等大量重现,各种营销手段层出不穷,但不难发现口碑正在成为左右电影票房的成败关键。开心麻花出品的《羞羞的铁拳》以超过16亿票房的成绩一骑绝尘,名利双收。成龙转型之作《英伦对决》以及原本不被看好的枭雄传记片《追龙》,同样由于映后观众好评持续发酵而取得4亿+票房,上述三部口碑佳作揽获国庆档78%的票房。

值得注意的是,开心麻花至今只出品过三部电影,为什么无论《夏洛特烦恼》还是《羞羞的铁拳》都能成为档期最大赢家?

这背后反映的是中国电影工业化流程的逐渐成熟。除了让《羞羞的铁拳》话剧导演担纲电影版导演,保证开心麻花一以贯之的喜剧风格,也会为其配备经验丰富的电影主创班底,团队协作完成电影改编。

不难看出国产电影正在由传统的导演中心制,向制片人中心制、产业化运作方向递进,从原有执行导演个人创作意志,发展为团队协作、集体创意、以观影受众需求为导向的市场思维,兼具艺术情怀与商业能力。

中国电影应组建常规军

《中国电影报道》制片人张卫认为,中国电影不缺乏人才,关键是如何整合现有的人力资源,组建一支常规军。他打了个比方,在中国电影军团中,张艺谋、冯小刚等知名导演,在市场竞争中为中国电影创造了良好的口碑,打造了优质的品牌。然而,他们的电影作品都具有鲜明的个人艺术风格,无法“批量生产”。“商业电影的制作是一个庞大复杂的系统工程。要想与好莱坞影片抗衡,形成健康可持续的发展模式,我们不能将希望寄托在个别艺术家的身上,而应该培养一支专业化的常规军,分工明确,各司其职,生产一批具有可复制性、可批量生产的电影作品。”

导演乌尔善曾表示,像《指环王》、《哈利·波特》、《阿凡达》等美国的大型商业电影,都有一个标准化的工作程序。中国电影行业反倒比较特殊,许多导演不愿意按照工作流程去做,除了他自己,其他人都不知道工作的方向。“虽然我也是导演,但我认为一部好电影不是靠个人才华能完成的,它是一整套包括艺术、管理、制作、科技、营销等标准体系指导下的运营结果。

电影导演在创作类型电影时应该走的标准步骤是:市场定位、剧本策划、概念设计、分镜头设计、三维动态演示、特效技术测试、美术设计、模型制作、演员排练等等。拍摄是否顺利在于前期准备是否完善,我不相信个人能力,我相信的是团队和组织团队的方法是否科学,是否能把个人能量凝聚为集体智慧。”

这也就是好莱坞电影与国产电影的区别:好莱坞电影是属于一个团队的,而国产电影是属于一名导演的。

“制片人中心制”和“导演制”有何不同?

这其中,就涉及两个概念“制片人中心制”和“导演制”。二者有何不同?

制片人中心制

世界电影产业发展史上,制片人中心制是上世纪30年代在好莱坞形成并发展起来的。到了30年代,在好莱坞渐渐形成一整套以“制片人中心制”为后台,以“明星中心制(简称明星制)”为前台的制片体制,电影明星的名字成了一种价值体现,“明星制”也使明星成为制片商向广大观众推销的“系列化标准商品”。

导演中心制

导演中心制 在影片摄制的全过程中,建立以导演为核心的创作班子的制度。在摄制组内,导演掌握艺术创作领导权和指挥权,遇有不同意见时导演有最后裁决权。

导演中心制可保证影片艺术风格、样式的完整统一,保证艺术质量。“导演中心制”概念来源于苏联,英美等国过去往往以制片人为中心。

“制片人中心制”和“导演制”其实各有优劣

以电影工业比较成熟的好莱坞为例,他们的大部分电影在制作中是采用制片人中心制。

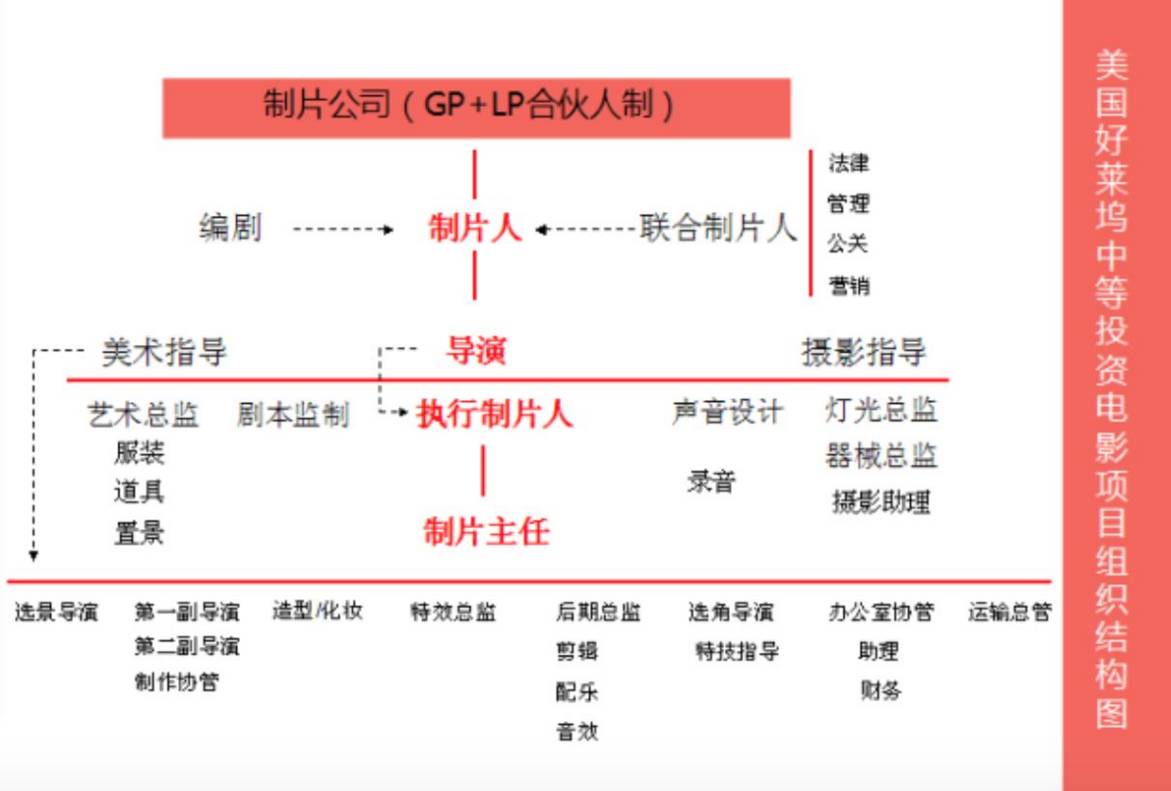

在此模式中,美术指导与摄影指导配合导演,构成核心的艺术创作团队。执行制片人、制片主任服务于制片人,构成主要的管理团队。两个团队的管理线条交叉之后,就形成了这样的矩阵式结构。

这种结构的主要目的是为了在艺术创作和市场需求之间寻求平衡,并按照两个核心团队共同确立的预算和标准完成制作,减少由权力过分集中带来的风险。

从理论上讲,肯定是制片人中心制更有利于投资方的利益,更能保证影片的预算合理、拍摄周期不超。并把导演从日常的创作外事务中解放出来,专心用于创作。并且制片人还可以从全局出发,制定统一的项目开发、制作、营销、发行、海外、品牌延续的整体战略。

除此之外,还有不太被人关注的一点是,制片人中心制相比较而言可以确保更高的影片质量,这一点是从观众的角度出发。

显然制片人更看重商业回报,从而会在项目的开发过程中,更看重类型的确定性、演员组合的市场反应、影片元素的商业性,更强调视觉和听觉感受,更重视故事的逻辑性和讲述的流畅。制片人所关注的一切都不是从个人的审美喜好,而是观众想要看到什么样的影片。这样的影片就更具备被观众认可的基础,避免成为某一个人的自嗨作品。

制片人中心制是中国电影发展的大势所趋

从2008年开始,国内的电影市场逐渐出现分化,观众的观影需求已经不再是看一部“某个导演的好电影”,而是想要观看“自己需要的类型电影”,电影已经从“大众市场”逐渐迈入了“细分市场”。由此,一批拥有市场思维、对市场需求判断比较准确的“制片人式导演”开始步入舞台。

2013年的中国电影市场体现的尤为明显。尽管仍有不少业内人士认为,在中国制片人中心制难建立,面临诸多挑战。但从近几年较为成功的电影来看,中国电影人正在寻找市场和艺术的平衡。

比如徐峥的《泰囧》、赵薇的《致青春》等类型化电影的大卖,让电影人看到了市场转型的苗头。这些“制片人式导演”,他们的职能正相当于好莱坞那些具备了市场思维和项目管理能力的制片人,他们对观众有着更为理性的认知,也更为熟悉当代年轻人的消费心态。他们不仅将创意应用于制作中,还作为主力推动着整个电影的宣发工作,电影创作的出发点已经从个人喜好开始向市场需要的角度转变。

无论是好莱坞还是国内的电影市场,趋势与风向瞬息万变,电影行业的制度或者规则改变一定程度上都是对市场变化的一种回应。“制片人中心制”在国内已经被讨论与呼吁很久了,但直到最近才在行业中得到实践,也侧面说明了国内市场正在不断成熟,工业化的程度也在不断提高。没有一种制度是一劳永逸的,但好的制度一定是把握住了行业的脉搏。

评论