2017年,小米的表现很抢眼:第一季度收窄跌幅,国内市场同比下降7.5%;第二季度触底反弹,国内市场和全球市场分别同比增长25%和58.9%,当季度出货量突破2000万部(市场调研机构IDC的数据);到了9月,甚至单月出货超1000万台;小米还将今年的终极出货量目标设定成9000万。

然而,在小米靓丽成绩的背后,小米的‘言’和‘行’更值得玩味。

观其言,雷军和高管们仍然紧咬“性价比”标签不放松。比如在今年2月的亚布力中国企业家论坛上,雷军提到:“最孤独的感觉是几乎所有的人都劝我把小米产品卖贵一点,我觉得大家不了解我的想法和追求。”在小米生态链掌门人刘德最近的万字演讲中,“性价比”这个词累计出现十多次,并上升到企业价值观:“我们价值观就是不赚快钱,做高性价比,做国民企业,提高一代中国人的生活水平。”

但察其行,小米经营产品的战略明显不那么性价比了,拓展线下渠道,请明星代言,赞助综艺节目,投放广告,这些小米昔日认为有损性价比的打法,如今驾轻就熟。

小米率先引爆了手机性价比的概念,如今却对性价比言行不一。这背后体现的是,性价比作为智能手机普及初期的产物,如今已经不合时宜,手机的性价比执念,该休矣!

小米的性价比,当初是助力,现在是执念

成立之初,小米以“性价比”为突破口进军智能手机市场,实在是明智之举。彼时的智能手机市场,好用的手机价格昂贵,便宜的手机又不好用,小米的“好用不贵”的性价比定位,抓住了市场产品定位的缺失。

为了提高性价比,小米曾打出一系列组合拳:采用电商销售,去掉商品流通的中间渠道商,不请明星代言,拒绝赞助节目,削减传统广告营销成本,利用微博、微信等新媒体进行社会化营销,让小米的性价比高于对手。

为了直观展现性价比,“跑分”成了小米的计算公式,“不服跑个分?”。然而,经过教化的消费者逐渐发现背后的陷阱:智能手机是个系统工程,除了性能,还包括拍照、散热、流畅度、稳定性等多个维度的指标,跑分高和体验好之间,并不是等号关系。再加上,小米投资了跑分软件安兔兔,更让跑分失去了权威。跑分游戏的尴尬结局是,手机厂商极力避免提及跑分(包括小米),消费者也很少根据跑分排行榜买手机。

小米的迅速崛起也引来了同行像素级的学习,各大厂商纷纷效仿,主打性价比的互联网手机品牌如雨后春笋,荣耀、大神、诺比亚、ZUK、一加,以及现已关闭的IUNI、大可乐等,一时间风起云涌。性价比之争也格外激烈,举几个例子感受一下,酷派曾经在小米楼下停了一排高尔夫,车身打着“买小不如买大”。(小指的是小米,大指的是酷派的大神)魅族举办“以小米换魅族”的活动。联想的ZUK,买ZUK送定制杜蕾斯。乐视最为激进,直接晒成本,以每部亏损200-300元的定价叫板小米,将性价比“发挥到了极致”。

然而,这些以性价比盲目对标小米的手机厂商,如今都陷入不同程度的尴尬之中。相反,在认知上略胜一筹的荣耀,以“质价比”迎战“性价比”,反而完成了从模仿到跟随再到超越的蜕变。

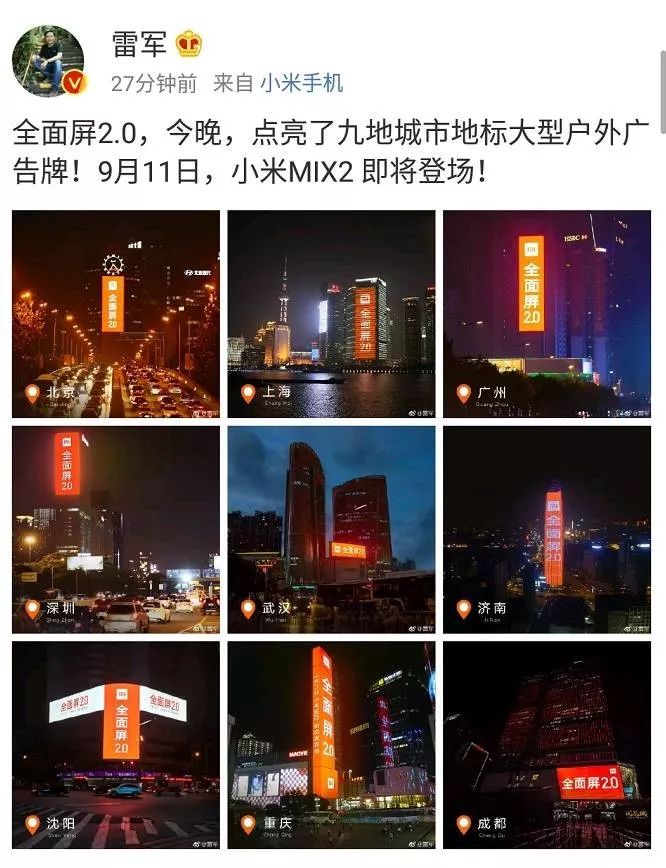

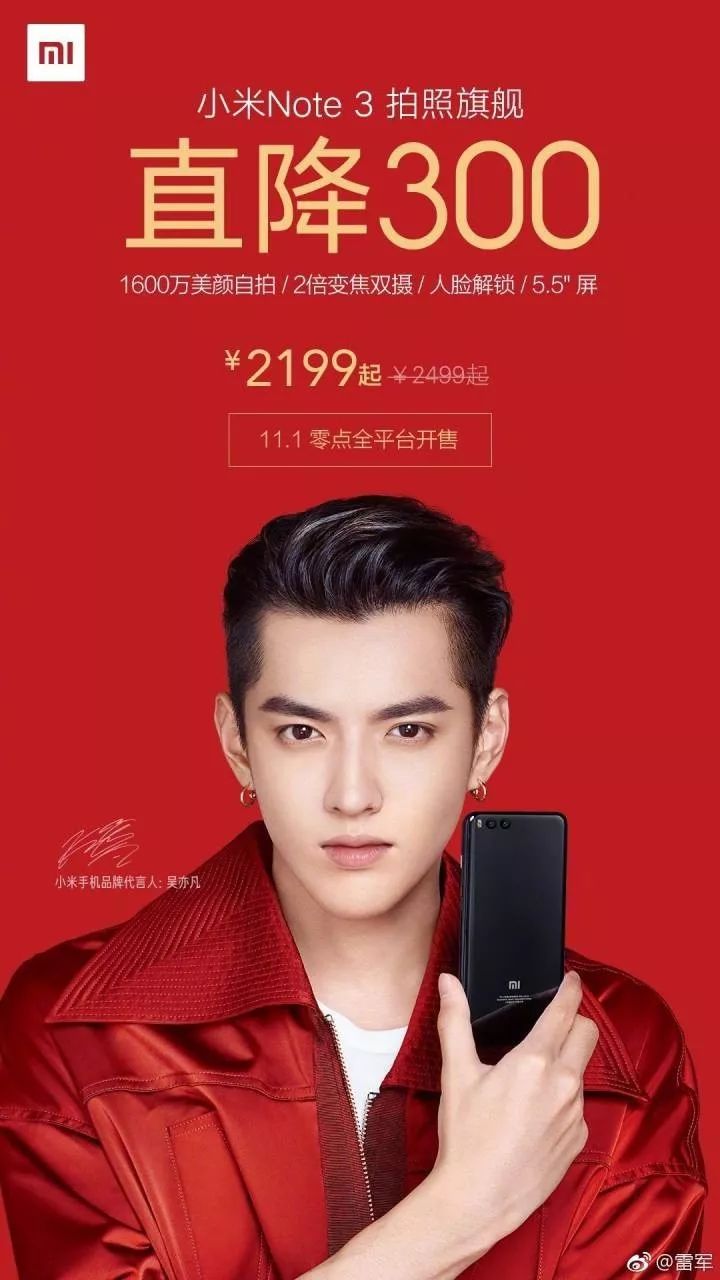

在激烈的竞争中,小米也逐步修正了自己的行为:渠道方面,小米积极补齐中间环节,与三大运营商、迪信通均签订战略合作,小米的县级授权体验店也在近期启动河南试点;营销方面,小米先后请来了吴秀波、刘诗诗、刘昊然、梁朝伟、吴亦凡担当产品代言,斥巨资赞助网综,先是1.8亿元成为《奇葩说》的唯一冠名赞助商,随后相继赞助《中国有嘻哈》、《我们的侣行》,投放户外广告。

这一系列的修正意味着小米正极力甩掉性价比的帽子,而淡化性价比的典型代表非小米Note 3莫属。这款最新发布的手机,不仅配置和售价很难让人想到性价比,还请来了吴亦凡作为代言人,投放了大量线下广告。

小米的性价比正沦为概念层面的执念,既无力摆脱创业之初的产品定位,又不能按照当初性价比的打法定义当下的产品。

性价比的四宗罪

为什么说手机的性价比已经沦为一场执念呢?有四个主要原因:

首先,属于性价比的风口已经逝去了。

毫无疑问,性价比对智能手机的普及起到了积极作用,在智能手机刚开始普及的时代,没有人会拒绝价格的诱惑,价格的重要性甚至一度超越品牌、服务和产品本身。

现如今,用户也已经完成两次甚至更多次换机,在消费升级的大背景下,性价比已经失去诱惑力。

消费者的需求发展大致可分为三个阶段:第一是“量的消费时代”;第二是“质的消费时代”;第三是“感性消费时代”。

如果说,智能手机普及阶段是“量的消费”,消费者强调的是“有”和“无”。那么,当国内智能手机平均换机周期达到22个月,消费者不再像以前那样急于换手机时,消费者的需求已经进入“质的消费”和“感性消费”时代。

其次,性价比的本质是没有技术壁垒的同质化竞争。

性价比的比拼,往往会演化成价格战——拼谁的价格更低。高价可能高质,低价却必定低质,更低的价格往往意味着物料的减配,这其实是没有技术含量的同质化竞争。

而企业对于社会最大的意义在于提供独特的服务。厂商无差别地提供着同质化的服务,这其实是对社会资源的浪费。

对于消费者来说,商业不是慈善,一分钱一分货才是消费者应该信赖的消费观念。

再次,性价比不利于构建良性的商业生态。

乐视手机血淋淋的教训揭示了:硬件负利润是不可行的。硬件有着物料、物流、生产、营销等成本,这些成本会随用户规模的增加而增加。硬件负利润意味着,用户规模越大,成本越沉重。超过企业的承受能力,离崩盘就不远了。我们来算一笔账,假设乐视卖一部手机亏100元(实际每部亏损100-200元),2016年乐视的销量是2千万台,这就意味着20亿元的补贴!

商业的本质是利润,利润之所以重要,是因为利润能构建良性的商业闭环:有利润,才有资本投入创新研发、营销经营;有创新加持,产品的升级换代才有竞争力;产品有竞争力,才能获得更多的利润。

最后,性价比并不利于品牌传播。

高性价比只能保证消费者在购买行为发生时,觉得捡了便宜。但用户在使用的过程中出现问题时,并不会因为当初的便宜,就原谅手机的小毛病。

举个例子。红米在小米的总出货量中占据了相当比例,2015和2016两年,偶尔出现小毛病的红米就引发了用户的吐槽,甚至拖累了小米的品牌。就连雷军自己也认为,“我们没有处理好小米跟红米两个品牌的区别,两个品牌太近了,这一点是我们初期没经验。”

与之形成鲜明对比的是,苹果售价很高,消费者买的时候需要付出巨大的金钱付出,但消费者在使用过程中,往往会被苹果的细节所打动,进而成为忠诚的“果粉”。

伟大的品牌,从来都不是因为价格而打动人心,而是因为伟大而深入人心。

综上所述,性价比对企业、用户、产品、品牌都缺乏长远的积极作用。而以性价比为营销概念的小米需要警惕的是,性价比本身就是某种自我约束。小米Note系列多次折戟中高端,或许就是自我约束下的苦果。

(小米Note 3发布仅一个月后就降价300元)

不出意外的话,2017年对于小米来说应该是个丰收年。然而,小米需要弄明白,小米出货量的提升,是品牌竞争力提升的结果,还是因为乐视、酷派、联想的衰退让出了市场份额。切不可把竞争对手退出带来的市场红利,看成是自己竞争力的提升。

评论