近一两年的茶行业,小青柑是必谈的。这引起另一个话题,如果以十年为计,那么在这段时间内,有哪些茶叶品类是必谈的呢?

这个话题颇有意思。那些茶叶究竟有何魔力,能牢牢占据着我们的茶叶话语,我们能想到,十年前金骏眉如日中天,如果不了解金骏眉,恐怕难以进入茶人们的话题中,更别说再深入地做市场观察。

再比如,眼见过铁观音征服全国的人便感叹,江山确实代有人才出。情绪上的抒发之后,我们会好奇,是什么样的力量主导着茶界一层层的浪潮奔腾而来,那股引力是否可以被人知觉,如今再谈我们能谈些什么?

不随波逐流,需回望历史。此次盘点以十年计,但也不拘泥于十年,它们的影响并非悄然而逝,而是绵长深远,铁观音算是新世纪以来的第一支霸占我们话语的茶,就从它说起。

铁观音:抢占绿茶市场,清香铁观音登场

东莞不产茶,但它是著名的销区,那里的人喝茶口味的转变,能体现市场流行带来的影响。而且他们也总成为推动潮流的力量。茶语网曾经问过一些东莞人,在喝普洱茶前喝什么茶,多数人的回答会是铁观音或者是台湾高山茶。

这个时间大概是2000年前后,普洱茶还未引起更多东莞人的注意力,铁观音也还没有红得发紫。高山茶与铁观音被同时列入答案绝非偶然,福建虽是海峡之隔的台湾茶叶的鼻祖,但在新世纪临近之时,台湾茶却反而影响了福建的茶叶,高山茶是一股潮流,铁观音随后研发出了清香型产品,但为的是抢夺绿茶市场。

中国消耗量最大的一直是绿茶,在当时,其他茶类多是靠外销来维持,国内市场占比很小,与此同时,国内经济不像今日,不太能支撑高端茶的兴起,大宗消费是发展的方向,抢绿茶地盘是正确的。

走出福建,扛着铁观音前进

分析铁观音的走红,其推动力大概有三股,一是政府,其中最明显的是,上世纪90年代,由当地政府委托,安溪县茶业总公司申请注册“安溪铁观音”证明商标,1998年申请,2000年获准并正式启用。

其二,茶农茶商开始走出福建,带着铁观音走向全国,像洪流一般。他们自己开茶叶店,向茶馆推荐铁观音,全国出现了“处处都是铁观音”的繁荣景象,这种“线下”实践将铁观音逐步带往顶峰。

而那波铁观音风靡的潮流中,最有意思的,是随着论坛、QQ等互联网工具的兴起,出现了类似于微商的销售方式,各种帖子内铁观音霸屏,这极大地促进了铁观音的知名度,这是第一个依靠网络的方式走红的茶类。

可以说,铁观音的走红,以及后来出现的某些问题,都非常具有代表性。比如,在很多机构统计中国茶叶区域品牌价值中,铁观音也依旧名列前茅,但作为区域品牌,属于公共物品,需要宿命般地面临品牌和品类的纠葛。

再比如,我们从后面几乎所有的茶类例子中也会发现,市场高速发展中如何确保产品质量温度,却是每个茶类都难以解决,但又极其重要的问题,可以说这是网红的阿喀琉斯之踵。

金骏眉:偶然间,满城尽是金骏眉

于铁观音如日中天之时,金骏眉可谓是突然杀出,或许连其发明者也不会料到,其今后的火爆程度堪称为茶叶界的一场神话故事。

坊间传闻是,2005年有北京茶客到桐木关,与正山茶厂的创办人江元勋闲聊,有人想购买正山小种茶芽头做高档红茶,应客人要求,由厂里经验丰富的茶师梁骏德等人参与,随后金骏眉便诞生了。

武夷山自然保护区内的高山原生态小种新鲜茶芽,全程由制茶师傅手工制作,很显然,不管是原料还是工艺,都让金骏眉有高价的理由,出生便是几千元的身价。

其后随着话题效应以及茶叶独特口感的传播,金骏眉迅速崛起,不断价格攀升,成为一种现象和符号。从满街都是铁观音,到“满城尽是金骏眉”转化时间之快,令人难以想象。

洞开高端红茶之大门

金骏眉令人最惊讶的是,它是一个全新的产品,此前未有历史文化积淀,虽然正山小种拥有久远的历史,但价格却是云泥之别,金骏眉一跃成为奢侈品,金钱和身份的象征,从此开启了全国红茶高端化的大门。

这也是金骏眉成为现象级茶叶的原因。此前,优质的正山小种市场价几百元一斤,而随着金骏眉的出现,正山小种的价格逐渐增长到数千元。甚至,这波涨势还带动一些产区绿改红的风潮。

回看金骏眉的兴起,它最令人遗憾的,便是一场官司让原本是自主研发的品牌变成了品类,进而顺势落入了品类发展中所面临的问题。甚至由于它发展太快,连什么是正宗的金骏眉工艺都没有相应的文本界定。

没有规矩不成方圆。有人撰文回忆说,那时的福建茶叶店有这种现象,两个人都带着金骏眉品尝,但味道可以相差甚远。全国市场上出现了数量颇大金骏眉,很多都是伪劣假冒的,而这也它迅速降温的原因。

不过当浮躁的气息退去,金骏眉成为它该有的样子,这是好是坏,或者不该是一种叹息。

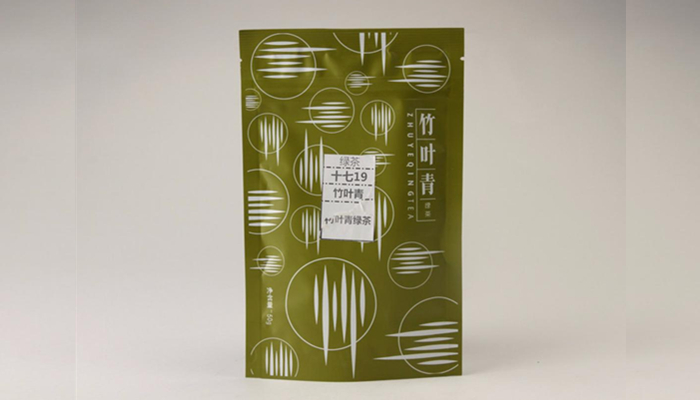

竹叶青:竹叶青,一颗不平常的心

广告词虽然是“平常心”,但从一开始,竹叶青就有一颗不平常的心。正因为不甘于平凡,竹叶青成为近十几年塑造茶叶品牌最成功的企业。而竹叶青也是本文中唯一一个将品类和品牌合二为一的例子。

竹叶青原本只是绿茶中一个很小的品类,而且是上世纪60年代才有的,在全国的知名度微乎其微。上世纪90年代竹叶青公司依靠政府整合,从国家工商总局得到竹叶青品牌的专有使用权。正因为它起初小到被人忽略,才有了被整合的可能,这是历史名茶铁观音所不具备的,也是金骏眉遗憾没有做到的。

现在竹叶青是全国知名,但要在那时,一个茶类要把区域小品类推向全国,而且是以企业之力,想着也非常困难。

好在,当竹叶青拿下产业资源后,令人惊喜的是,它并没有走传统深化品类之路,而是将品牌突出“跳出茶叶做茶叶”,在“质量+文化+品牌”理念的指导下循序前进。

2006年中国茶业史上第一次诞生了3个“中国驰名商标”,“竹叶青”名列其中。至此,竹叶青走出了品牌和品类同质的窠臼,走出产业营销之路的一种新模式,具有经典的样板意义。

编辑有个同事用“茶界脑白金”来形容竹叶青当年的风靡景象,以及当年它所走的品牌模式。当然,它是更高端的脑白金。这种现象在西南地区尤为明显,逢年过节需要送朋友长辈礼物,如果要展现文化品位,竹叶青是很多人的选择。

这种品牌效应是一系列动作的结果。举两个例子,在很多企业的外包装还不那么有格调的时候,他们就邀请到香港著名设计师陈幼坚来做包装设计,与此同时,也请围棋大师为产品代言,这种文化上的打造深入人心。

没有任何一家能再独占鳌头

当然,竹叶青在品牌上的标杆意思,不只是包装等的营销,“竹叶青”率先在国内提出绿茶保鲜的销售方式,随后建成了国内最大的茶叶保鲜库,让“茶客”们一年四季都能喝到鲜香的“竹叶青”春茶,确实在工艺和销售理念上都对茶界产生影响。

特别是2006年,他们推出论道·竹叶青,将高端产品的印象走出极致,曾受邀参加Top Marques国际顶级奢侈品展会,“与己论道,巅峰已随心”。

期间诸如“论道十二法则”的提法,把自己的品牌直接与一种文化捆绑销售,而且将茶叶等级化形成了一种产品和品牌文化,将高端衍生到奢侈品,玩到了极致。

几年前当茶圈以立顿为例,述说中国茶界有品类没品牌时,没有多少人想起竹叶青。论品牌规模,竹叶青和立顿自然不能比,但我们可以从中看到茶叶两种发展模式的差异,一个走向高端茶,一个走向大众口粮茶。

当然没有人怀疑高端茶作为茶叶发展方向之一,而且竹叶青做得非常之好。不过它作为先行者的先觉优势在近几年逐步被后来者缩小。当下各种高端茶不断涌现,以历史积淀来说,竹叶青与西湖龙井等茶相比,小品类的劣势显露出来。

可以说,在高端茶的消费上,目前没有任何一家能再独占鳌头,而只能是百花齐放的局面。

老班章:十年前,这里还没什么名气

说到将价格玩到极致,普洱茶品类中的老班章非常抢眼,近几年可谓无人能出其右。就在今年春天,32万/公斤的老班章茶王树头春茶价格刷新着人们的认知,而十年前,这里还没什么名气。

2007年普洱茶市场疯狂跌宕,深入其中的人恐怕一辈子都忘不了。在此之前,老班章的茶叶的价格是在不温不火地增长,有量变没质变。除了勐海茶厂以班章茶为原料出了有机茶产品外,也没有什么有影响力的厂家专门以它为原料做出有名的茶。

2007年的春茶季它曾有疯涨的苗头,但随着市场跌落也转瞬即逝。这里就需要说到当时的整个背景,市场疯狂之后,还继续待在普洱茶行业的人就在思考,普洱茶究竟怎么了,而要怎么做才能复兴整个茶业。

如今,云南能够有这么多小范围的区分其产区,确实与其天然的自然环境有关,而这便是当年很多茶商的突破口,他们坚信,这么好的茶叶不可能就此一蹶不振。

“班章为王,易武为后”的兴起

老班章的寨子里的茶叶随着市场的断裂冷落,直到以陈升河为代表的一系列茶商的到来。当年,陈升河和老班章村签订了包购包销三十年老班章茶的合作合同,还同时收购了全体老班章茶农在2007年积压的茶叶。

当时很多人都为这个决定感到惊讶,说陈升河是傻子,但是云南大叶种,以及凭借着其天赐的自然环境的优势,在中国茶叶整体发展的时候,普洱茶再次回归。这次回归的姿态是多元性的,山头、大树、小树等各种概念喷涌而出。

在这其中,早几年就传播的“班章为王,易武为后”越发深入人心,越成为某种标志化的商业筹码。而班章能压传统产地易武一头,确实也与班章大树茶产量稀少,个性鲜明,一入口霸气十足,回甘迅猛,十分抓口有关。

喝茶不该只是喝山头产区

这些年普洱茶的品饮人群在不断扩大,区域市场价值持续增长,除了大环境的影响外,与不断出现的微小产区的概念以及产品有关。它们让普洱茶持续多年成为话题热度最高的茶,总能吸引到消费者的眼球。

但是,由老班章而起,普洱茶界也出来盲目地追求山头产区,而忽视茶叶所具有的共性和基础。比如,茶语网在茶圈碰到过这样的人,宁可喝茶农炒糊的山头茶,也不喝企业好的拼配,原因便是原料好。

喝茶喝的不只是山头,应该是山头和工艺的结合,是成品茶。

因此,当很多人为炒山头而炒山头,茶界从业者或消费者的价值观被带歪了时,疯狂地逐利过程中,如何保护茶山科学地可持续发展,不以破坏环境为代价,如何防止伪劣产品扰乱市场,这是自老班章以降,普洱茶界面临的问题。

本文来源于茶语网(www.chayu.com),茶语频道商务合作电话:400-799-3998

评论