文 | 地安

校对 | 李雪娇

编辑 | 赵星雨

1

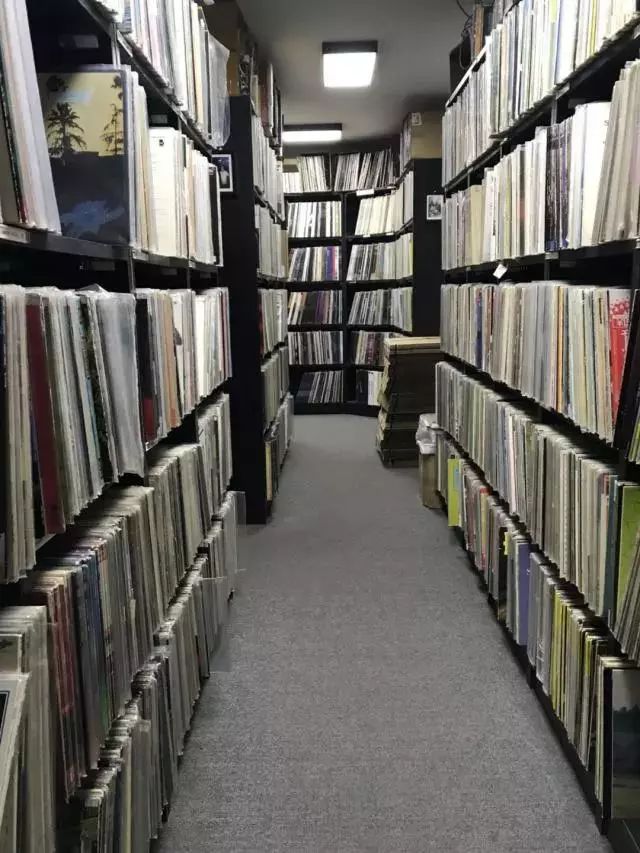

“熔合音乐”在通州一处普通居民楼的一层,门上贴着很多“ROCK”、“MUSIC”和一些经典乐队的贴纸。一进门我就有些惊讶,这不是一家人们印象里那样精致、复古还能喝点咖啡的唱片店,也绝非杂乱无章堆放着许多箱子的唱片仓库,而是一家真正的、像图书馆一般的唱片店。

我的眼前有几组像图书馆书架一样排列紧凑而整齐的唱片架,令人一时不知道该从哪里看起,但每个唱片架上都有自己的检索标签。这些唱片有新有旧,有的专辑既有最新版次也有初版。由于唱片的数量过于庞大,店里还有两个工作人员专门负责录入。

采访发生在熔合音乐的另一间房子里,这间屋子里除了唱片之外还有一些唱机、唱放和功放以及音响。

店主郑玉随手拿起一张爵士乐的黑胶唱片:“这张唱片已经四十多岁了。”他一边看着封套上的版次,一边将唱片放上了唱机,在一阵“滋滋啦啦”的杂音过后,音乐缓缓流出——虽然唱片的年岁已久,但是前面的杂音丝毫不影响它播放时的音质。

“熔合音乐”的创始人郑玉生于1982年,说起为什么会做唱片店,他一下把话题拉回了几十年前。

和许多80后的男孩儿一样,郑玉有一个无忧无虑、调皮捣蛋的童年。小时候的他就喜欢倒腾东西,和小伙伴捞鱼虫,再以一毛钱一勺的价格卖掉。1992年左右,郑玉开始接触音乐。“起先是听磁带,那时候国内还很闭塞,只听唐朝、黑豹之类的摇滚。”后来,由于家里的亲戚常年往南北方运转,所以郑玉时常能听到一些国外的磁带。“我发现国外的磁带要比国内的音质好,觉得很有意思,就一直听,听了很多。”

初中的时候,同学们之间经常互相交流音乐。郑玉更是各种音像店的常客,所以总能以一个低于市场价两三块钱的价格拿到货源。上学时,他就登记好班里同学的需求,中午放学便蹬着自行车去买磁带和明信片,下午再回学校卖给同学。

就这样一来二去,郑玉整个中学时期都没有跟家里要过零花钱。到后来,他甚至还倒腾些录音机之类的设备给同学。

进入大学,郑玉在广院的国际传播学院学习,因为从小就对设备的英文说明书感兴趣,他觉得不如就学个语言。周围的同学毕了业都在电视台、电台之类的地方工作,他还是倒腾起了唱片,在通州开了一家音像店,“虽然盗版盛行,但也能过的下去。”

2002年左右,郑玉认识了在中国援教的加拿大人Ian Wilson,两人时常凑在一起聊天、喝酒。Ian Wilson本身也在国外搞乐队、做音乐,他告诉郑玉黑胶在国外非常流行。

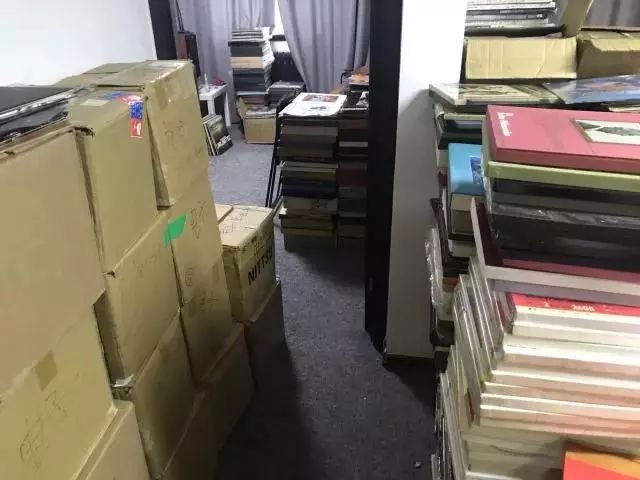

郑玉发现黑胶的声音和CD不一样,声音很软。“不像CD录出来的东西很硬。”于是郑玉开始有意识地收集黑胶,那时候黑胶还很便宜。“最大规模的时候,一间200平米的库房,唱片能从地板堆到天花板。”

不过郑玉的人生里也经历过几次倾家荡产。

“那黑胶还在吗?”我问他。

“不在了,被人以300块每吨的价格处理了。”他平淡的回答着。

“那卖了多少吨?”

“很多吨。”

郑玉的坎坷经历没有细说,在破产之后他去朋友的珠宝公司上了一年多的班,负责客户接待,那是他人生中唯一一段上班族的日子。“我觉得上班的生活不适合我,我还是想听听音乐,如果能从中赚点钱是最好的。”于是之后他又开始重新收集黑胶,“好在我人缘还行,朋友都很帮助我”。

郑玉就这样一边收集黑胶、研究黑胶、听黑胶、卖黑胶。不知不觉中就听了大量的音乐。“现在闲下来的时候总是和店里的哥儿几个一起听音乐,在一起讨论:嘿,这个是抄袭的XX的XX专辑里的哪首歌。”

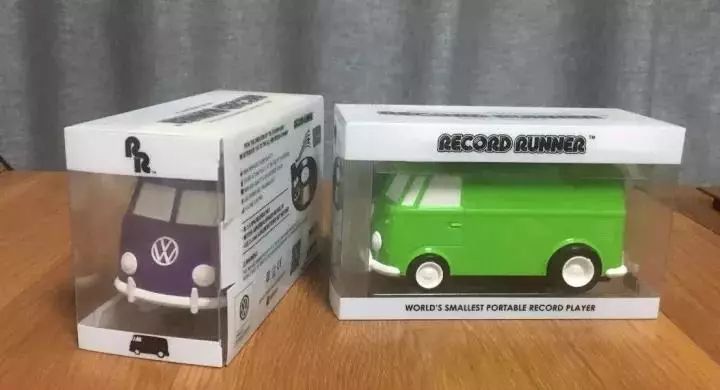

3

2012年左右,国内的黑胶市场开始回暖,郑玉开始寻找唱机相关的东西,他还向我解释说:“最早的大喇叭唱机是钢针唱机,用来听钢针胶木唱片,听一两张就要换一根钢针。因为唱片是78转的比较多,所以那时候的唱片很重。”在熔合音乐,我还看到了很多稀奇古怪的小玩意儿,比如会自己跑的一体唱机和复古收音机。郑玉还热情的给我介绍了黑胶入门设备的配置。

△郑玉收集来的小唱机

熔合音乐近日还为杭天发行了《冷水浇头》这张专辑的黑胶版本。在进行采访的过程中,杭天和乐队的贝斯手王铮正好来听样片。本来《冷水浇头》是要做成一张黑胶,但是郑玉考虑过后最终还是决定做成两张。“黑胶这个东西,其实就是一首歌所占的物理空间越大,声音质量越好。”

△店主郑玉(左一)、杭天(中间)、王铮(右一)

从小喜爱音乐的郑玉曾经也组过乐队,但从未职业从事过音乐。“那时候做音乐真的太穷了。我有些朋友已经可以帮很知名的歌手做制作了,可是还是生活的不好,不像现在有这么多演出。”不过,他现在就在唱片店附近自己和朋友利用一间老旧的平房装修了一家排练室,“这个排练室从来不对外开放,只和朋友一起玩儿。”也算是圆了郑玉当初的乐队梦。

△郑玉在排练室

本周轮值编辑:赵星雨

联系方式:keith.kyo@hotmail.com

评论