纸醉金迷的申城,车水马龙。

1842年,一纸《南京条约》打开上海门户,带来的不仅是殖民时代的开始,还有西方的贸易、文化和建筑。生活在上海,从一句上海话,到一条路名,都可以找寻到外来元素的踪影。比如上海话“昂三”,往往用来形容一个人很不上道,其实来源于英文“on sale”;而以服装批发一条街闻名于世的七浦路,其实音译于“cheap road”。真正了解上海的人都明白,这座城市并不只有现代化和喧闹,她有着百年的历史底蕴,映射着中国近代史的缩影。

第一次来上海旅游的人,外滩是必到之地。26幢中外建筑构成外滩万国建筑博览群,是旧上海资本主义过往的写照。在上海,西洋式建筑比比皆是。从欧洲古典式、文艺复兴式和中西结合式,到意大利巴洛克式、仿文艺复兴式和集仿古典式,当时的上海建筑都是西方当下最时兴的前沿建筑风格。

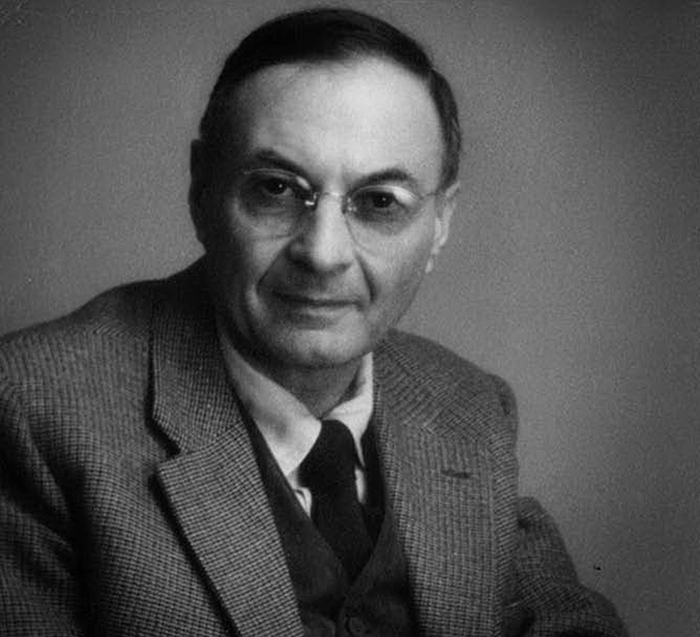

上海的近代建筑史上,有一位不得不提的建筑师。他为上海设计了百余幢建筑,其中25个项目被列为上海市优秀历史建筑,而他曾经的自宅也成为上海第一座以建筑师名字命名的纪念馆。他就是来自奥匈帝国的建筑设计师邬达克先生。

因为一次被迫的“流放”,25岁的邬达克辗转来到了上海——这座举世闻名的冒险者的城市。当生活面临困境和窘迫时,他的专业和天赋给了他再生的机会。他花了7年的时间,在上海拥有了自己的建筑设计事务所——邬达克打样行。邬达克的建设计风格多样,从原先强调严谨、唯美的古典复兴风格到回旋于新旧形式之间,最终在上世纪30年代完全成为一个先锋派的建筑师。

在城市的每个角落,你都可能与邬达克的建筑相遇。他的作品比他的名字更为耳熟能详。旧上海最著名的标志性建筑国际饭店(Park Hotel)就出自他手。Park Hotel命名于黄河路的前身——派克路(Park Road)。位于南京西路和黄河路交汇处的国际饭店曾被誉为“远东第一高楼”,是当时中国乃至全亚洲的最高建筑物。它仿照20年代美国摩天楼而设计,于1934年落成,大楼二十四层,包括地下两层,采用了当时世界上最先进的钢框架结构和钢筋混凝土楼板等高楼建筑技术。国际饭店比当时香港最高的汇丰银行高出11米,“抬头看楼帽落地”一度成为各地来沪观光客口口相传的笑话。

国际饭店是邬达克“先锋派”风格时期的代表作。历史上的国际饭店更是名流汇聚之所,1949年之前宋美龄、张学良、陈纳德等都是常客。1949年当时的陈毅市长在饭店接见了解放军团以上指挥员;1959年,郭沫若登上饭店屋顶欣然题诗两首。不少名流学者为饭店留下的诗书画作品,成为饭店的传世之宝。

文人政客青睐国际饭店,演艺界人士则钟情于邬达克的另一代表性建筑——位于淮海中路和武康路交汇路口的武康大楼。武康大楼(I.S.S Normandie Apartments)是当时上海第一座外廊式的公寓大楼,也是上海最早的一批现代化高层公寓。大楼最初根据出资方万国储蓄会的英文简称取名为“I.S.S公寓”。公寓落成后因位于老上海,为纪念法国著名战舰“诺曼底号”,又更名为诺曼底公寓,也称东美特公寓。1953年,诺曼底公寓被上海市人民政府接管,并更名为武康大楼。

武康大楼是邬达克的早期作品,颇具法国文艺复兴风格。在一块最小夹角只有30度的三角形“边角料”地块上,建筑本体似等待起航的巨轮般拔地而起。大楼楼高八层。一、二层一般为店面等商铺用房,由于所处地理位置有限,大楼底层采用骑楼式样,将店面橱窗向内收缩,留出人行道空间。自三层起基本为居民住房。内部户型分一室户、二室户、三室户和四室户四种类型,总计63套套间,佣人住房30余间,基本为朝南房间。大楼里的每一户房间都朝南,走廊朝北,每个单元的厨房和卫浴一般安排在北侧。卫生间内部有专门的通风道。大楼内部的通勤除了回旋式楼梯以外,还设置客用、货用电梯三部,虽经多次维修,但电梯仍然保留着上世纪中期采用半圆形指针的楼层指示器。

由于当时离该楼一步之遥有新华影业公司和联华影业两家电影公司,因此许多文化演艺界人士陆续租住在武康大楼。解放前,有“东方第一母亲”之誉的电影演员吴茵就入住了武康大楼,因一部《渔光曲》而红透中国的电影明星王人美也一直居住在七楼的一个房间。解放后著名电影艺术家郑君里、赵丹、秦怡、孙道临等也曾居住于此。据说孙道临当年喜欢临窗眺望对面的一栋花园洋房,那幢德式红顶白墙的建筑便是宋庆龄的故居。这里是个闹中取静之处,楼下有咖啡厅及茶餐厅,演艺界人士平时喜欢在这里聚会,讨论剧本、会见演员。

邬达克是个浪漫且细致的人,这一点从他的自宅中尤为可见一斑。番禺路129号,曾经的哥伦比亚路57号,矗立着一栋三层英国都铎式复兴风格的小别墅,如今隐匿在一幢六层高的现代酒店公寓背后。露明木结构、陡峭的坡屋顶、屋顶老虎窗、立面直棂窗和高耸的烟囱等,都是邬达克根据自己心爱妻子的喜好设计而建。1931年至1937年邬达克夫妇与他们的三个孩子一直居住在这幢带着大花园如童话般的英式乡村别墅里,这一时期也正是邬达克在上海的事业高峰期。

自1918年到1947年,邬达克在上海生活工作了近30年,总共换过四个住处。从最初租住赫德路(今常德路)13号的一套简单一居室,到1922年婚后在吕西纳路(今利西路)17号建了一幢欧洲中部和地中海沿岸建筑风格的别墅(已拆),再到1931年搬迁至哥伦比亚路(今番禺路)57号,邬达克在上海的最后落脚处是1938年入住的大西路(今延安西路)上由自己的地产公司建造的达华公寓底层。

二战后期,连绵不断的战争使上海各类建筑工程停滞,邬达克的事务所也没了生意。1947年,邬达克携妻儿匆匆离开时局动荡的上海赶赴欧洲。然而,可能连他自己也没有想到,他再也没能够回到这座他深爱的城市。1949年,他以政治避难者的身份在美国加州伯克利安了家。那是一个建在海崖边的三层高的别墅住宅,带有一个山地花园,可以眺望到金门大桥。在伯克利,邬达克没有继续建筑设计的事业,而是潜心于宗教与考古。

离开上海的邬达克仿佛失去了创作的灵感缪斯,他人生中百分之九十的建筑作品遗落在了上海。只有在上海,邬达克才是一位真正的建筑设计师。邬达克对上海的热爱之情毋庸置疑,他用双手和智慧塑造了无数的城市名片,他的建筑赋予了这座城市特有的“上海气质”。而这座城市又以其海纳百川的强大包容力接纳了他,成就了他的辉煌。

岁月留痕,邬达克的建筑以其凝重的方式保存了上海人过去的生活印记,成为了这座城市独特的文化财富。它们虽已饱尽沧桑,却依然散发着浓烈的上海风情,值得慢慢瞻仰与品味。

邬达克部分建筑作品:

黄浦区:

静安区:

徐汇区:

长宁区:

普陀区:

评论(0)