作者:立佳

当今时代,

与梵高相关的一切都蒸腾着狂热的氛围,

这个名字已经成为艺术界巨擘的象征。

他的研究者与日俱增,

他作品中的质地、用色、光影等都成为艺术史中的重要部分。

梵高生前穷困潦倒,

死后成为艺术传奇,

在大部分人眼中,

梵高都是孤僻、消极、穷困潦倒、精神有问题的“倒霉蛋”形象。

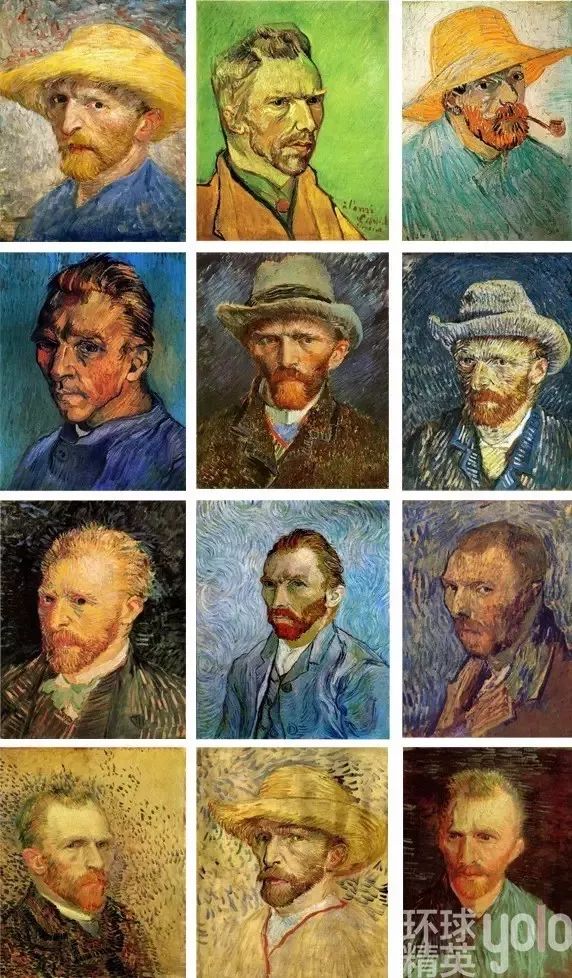

但是关于梵高,

除了向日葵和星空,

还有那半边裹着白纱布的丑男人肖像画,

恐怕大多数人知之甚少。

百年后的我们,

何以真正了解他的过往,

还原一个血肉之躯?

走进梵高的世界,

对于初阶入门者来说,并不困难,

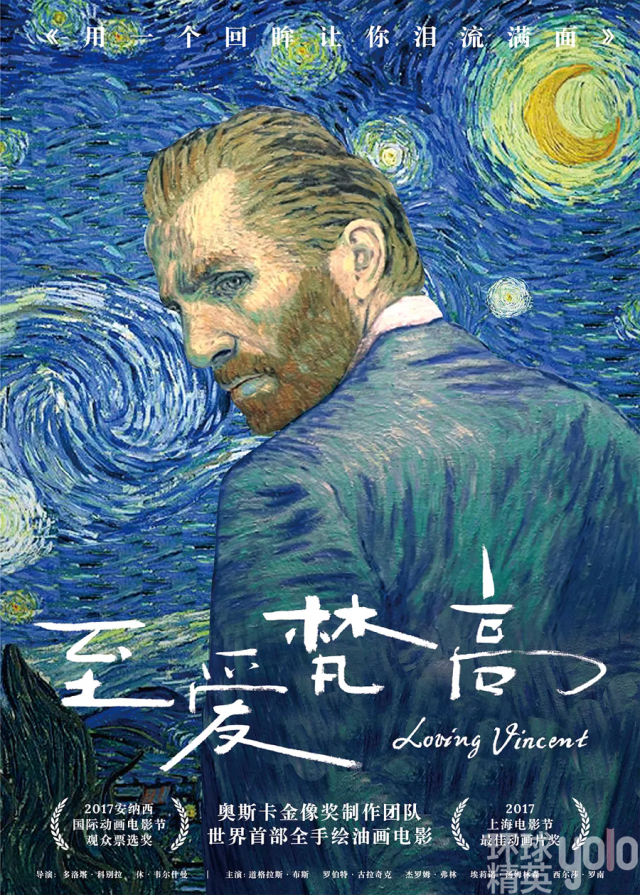

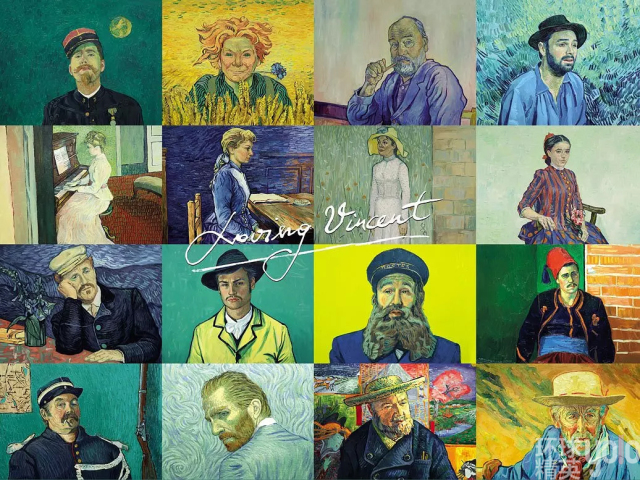

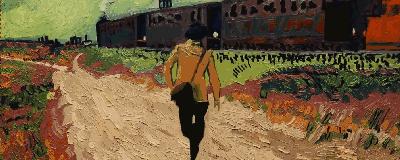

世界上第一部全手绘油画风格动画长片《至爱梵高·星空之谜》,

由来自15个国家的125位画家,

花了超过 7 年时间,

手绘65000帧油画精心打造而成。

以画作去重现一个伟大画家的一生,

似乎没有比这种方式更善解人意,

更具有说服力的了。

整部电影,就像是一场生动的画展。

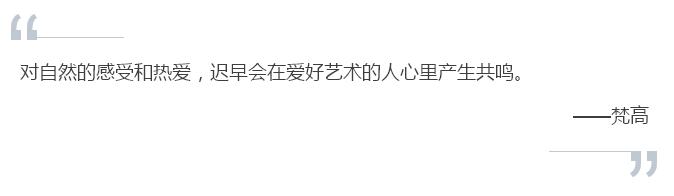

故事是从梵高去世后一年说起,

阿尔芒从父亲手中接过梵高的一封信,

本要交给梵高弟弟提奥,

却得知提奥已经死了,

一系列问题困扰着阿尔芒,

于是他开始探寻梵高死亡的真相。

在梵高擅长的厚涂风格中,

我们走进了他生命中最后停留的小镇,

倾听那些不同的故事。

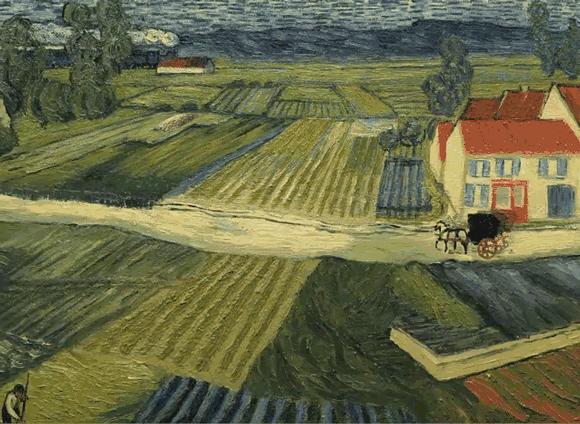

明晃晃的阳光,一望无际的麦田,

浩瀚璀璨的星空,灰白无光的生活,

全部都转化成手下色彩明艳的画作,

直到1890年7月,

麦田里的一声枪声。

梵高的一生,并不幸福。

生前创作了1000多幅画,

却仅仅卖出去过一幅,

每次写信给他弟弟提奥,

几乎都会提到要钱,

行为更是荒诞古怪,

最后在37岁结束了短暂的一生。

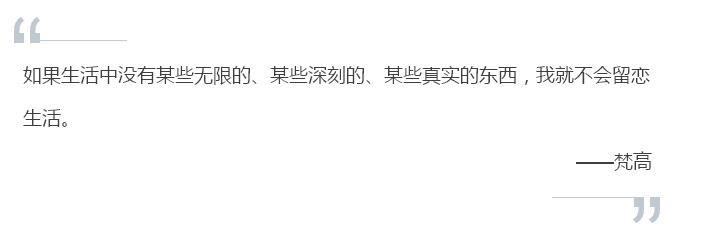

在梵高看来:

“每个人心中都有一团火,

路过的人只看到烟。”

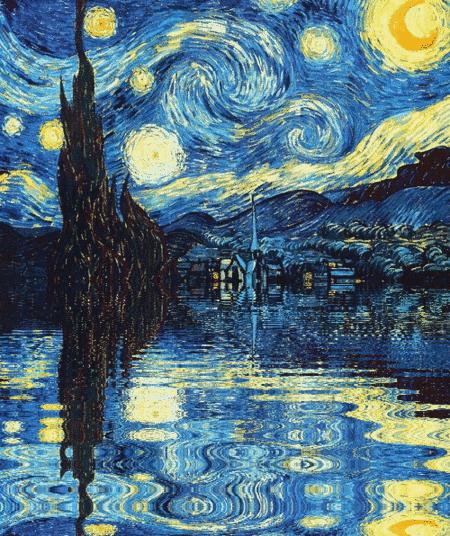

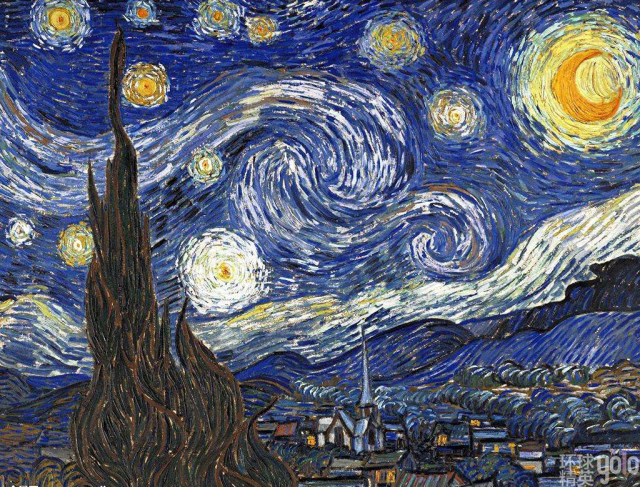

很多人看到了《星夜》的浪漫,

却不知道,这幅画是在精神病院中画出。

更不知道当时患病的梵高,

在创作时经历了何等的抑郁和痛苦,

看到了多少悲剧性的幻觉。

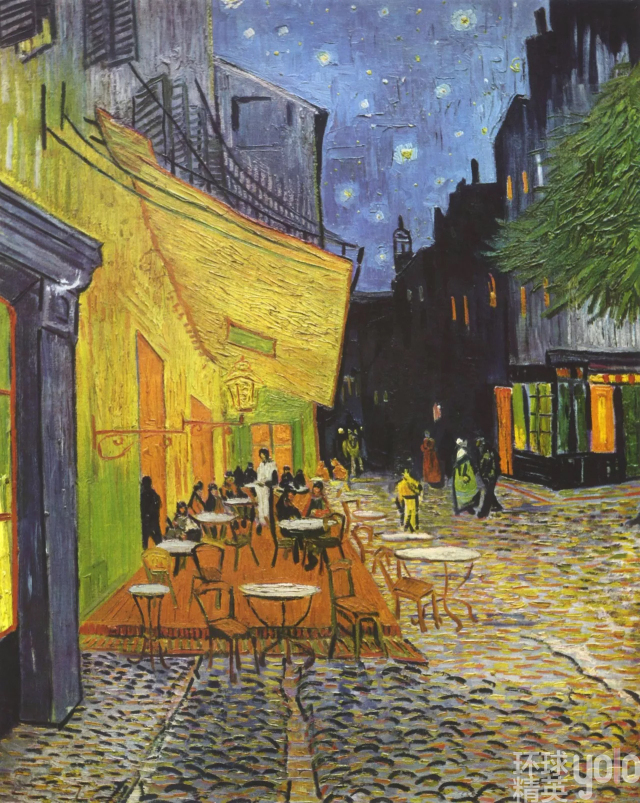

很多人喜欢《夜晚的露天咖啡座》明亮的色调,

却不了解这个可怜的画家,

竟然患有天生的色弱,

只能使用对比强烈的色彩进行创作。

很多人热爱《向日葵》浓烈、厚重的色彩。

但不知道,这是长期依赖弟弟的资助,

一事无成、看不到未来的他,

心底对于激情和希望的渴求。

也不知道他的渴求是如此地深切,

足以让他忍不住吃下含有水银、砷化物等剧毒元素的颜料。

油画就是梵高的生活,

梵高从未生活在油画之外。

因此,有意走进梵高的生活,

就必须走进油画的天地,

尤其是走进梵高个人的绘画作品。

《至爱梵高》想做的,无非如此;

所以,

它极尽可能将梵高的画作呈现于影片里,

并尝试追随梵高的画风

描绘出意欲表达的一切。

以画作隔空对话,

何尝不是最诚挚的问候。

《至爱梵高》将梵高融入他的画作之中,

对于喜欢文艺的观众来说,

绝对是皆大欢喜的事情,

但如果对西方艺术一无所知,

则显得过于琐碎和无聊。

但这并不妨碍它成为伟大的电影。

当然,并不是所有的人都这样认为,

英国批评家乔纳森·琼斯(Jonathan Jones)直言不讳:

“我们应当把梵高从流行文化的陈词滥调中解救出来!”

“最让人不能忍的是整部电影那种‘聪明’的绘画风格,

这种做法可能很会讨人欢心,但它很蠢。

梵高不会以所谓的‘梵高风格’作画

——他在自然中努力的观察和研究,

他的每件作品都有创造性。

他不会按照一定的笔触顺序创作,

每次他都面对着一张空画布,

每一笔都是一次重生。

梵高的每一件作品都是唯一的,

每一个狂乱的笔触背后都是他不安的灵魂。

“但是为了娱乐大众,

这部电影把梵高充满激情与力量的探索

变成了画师手下刻板的模仿

——这正与梵高的精神背道而驰。”

一部带着对梵高的敬仰与热爱,

耗时7年制作的电影,

不应当如他所说的一文不值。

但他的观点确实值得我们注意!

如果再回到最初的命题,

当我们在谈论梵高时,

我们在谈论什么?

沉迷于他的色彩?

迷恋于他的笔触?

惊叹于他的才华?

追寻他的死亡之谜?

梵高是矛盾的、复杂的、多面性的,

一切将他标签化的企图,都是一种偷懒。

如果看了《至爱梵高》之后,

真的热血沸腾、不能自己地成为了梵高粉儿,

那么不如沉下心来,

多去了解一些真实的梵高:

看看他与弟弟提奥的那些信,

听听他对艺术、对文学等众多话题的独特见解,

去了解那个活在过去历史中的具体的梵高。

关于梵高的书很多,

小编就不一一推荐了,

但如果大家奔着探讨真实和研究艺术的目的,

就尽量不要选择虚构小说,

这类型的书大多是作者在研究梵高生平和各种资料后,

将真实存在过的历史人名重新加工的作品,

比如《渴望生活》,

是一部非常优秀的虚构小说不假,

但作者欧文·斯通在书的末尾作死地宣称:

“除了这些写作技巧上的自由之外,

本书是完全真实的。”

这就成了所有了解梵高生平的读者

集体Diss他的理由,

当然了,以《渴望生活》为代表,

开启了梵高故事被异化、传奇化、理想化、妖魔化……

的各种不同版本,

如果真的至爱梵高,

不妨慢慢去了解吧!

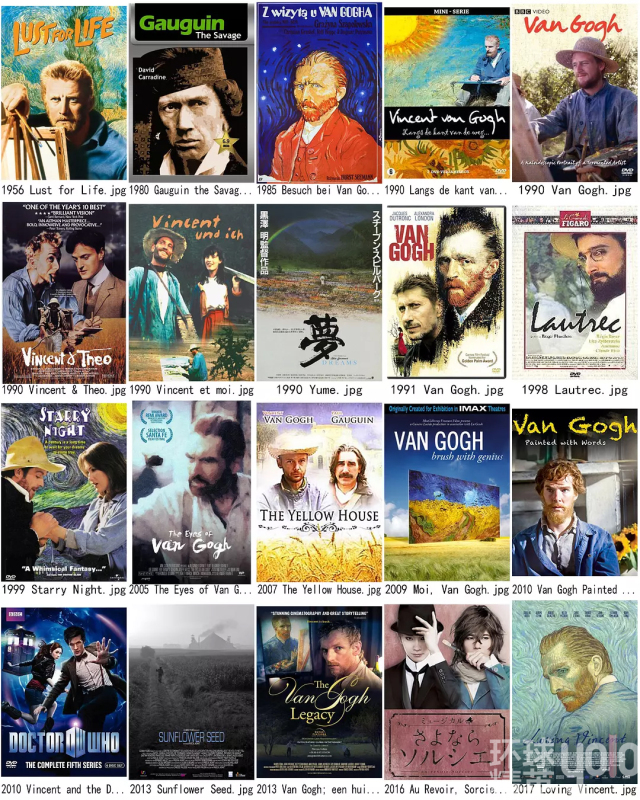

毕竟从1956年起,

就有层出不穷的传记电影

试图让我们明白梵高内心燃烧的究竟是什么,

或许叫梵高本人来挑,

也不见得能选出一部最接近自己的吧……

原创稿件,受法律保护,转载请联系我们

评论