在这个坚定贯彻丧文化的年头,如果你还傻傻的以为佛系听歌就是差不多随便听听,那未免还是图样了。

就像吵着要随缘的准中产谁都不肯扒掉底裤来场佛系出街,那些信奉音乐鄙视链的乐迷也是如此。

他们一边对格莱美、AMA和MTV里的各路人马如数家珍,一边风骚地扬起手上的限量版Beats,流露出发自灵魂深处的超脱:

“奖项颁给谁,横竖都是缘,还是看呆神爆粗更有意思。”

比起半死不活的华语乐坛,各大海外音乐颁奖礼俨然像是群魔乱舞的大型庙会现象。

小霉女泰勒又在致辞里手撕了挑事的砍爷,七年相爱相杀的Selena和贾斯汀比伯终于发了糖。这也难怪他们总能让乐迷在侃侃而谈时萌生出迷之傲娇感,爱热闹的聊八卦、爱时尚的舔红毯、爱现场的追颁奖演出。

哪怕你是个对海外音乐圈毫无了解的萌新,见惯大场面的老司机们也会毫无保留地向你传授“速效装X指南”:

甭管谁拿奖,只要假装对评选结果的商业化面露苦笑,便已初步具备了佛系乐迷“看破红尘”的精髓。

但话说回来,这么多眼花缭乱的音乐奖项,究竟有哪些能为我们的社交形象贴上资深乐迷的标签呢?

格莱美奖:别说话,我最大

权威指数 ★★★★★

人气指数 ★★★★★

尽管在近年来的影响力有所下滑,但毕竟享有着音乐界奥斯卡的地位,格莱美奖仍然是当今世界范围内最具权威性、公正性和影响性的音乐奖项,而这一切荣誉的根源在于这座“留声机”的主办机构以及评选方式。

正如其主办方“美国国家录音与科学学会”这个听起来就不怎么好记的名字,延续了整整60年的格莱美奖有着堪称世上最严格的评审流程。

尤其是对于拿惯了野鸡奖项的小鲜肉们,光是近万人的评委团队,就足以让利用资本干扰公正性的想法被抛在脑后了。

当然,打入敌人内部的梦想还是可以有的,前提是你需要用自己公开发行过的6张音乐作品来感动这个汇集了全美音乐精英的协会。

而当你怀揣着激动的心情拿到了格莱美寄来的万分之一张选票,长达数月、涵盖十余项,并且为期两轮的投票工作足以把你折磨的死去活来。

哪怕你闭上眼睛乱填一气,也完全没可能把格莱美的评选结果带进沟里。要知道,剩下几千名握有选票的评委,可都是专业级别的音乐老炮。

为了还能和小伙伴愉快玩耍,请务必压制住你对最佳男女歌手的好奇,这个玄学色彩的奖项是并不存在于格莱美的,至少在四座最具分量的奖项里。

年度制作、年度专辑、年度歌曲和年度新人,这便是每年1月底或2月初万众瞩目的焦点所在。尤其是年度制作奖,在代表了流行音乐最高制作水准之外,它更多地揭示了格莱美奖的本质:行业、专业。

全美音乐奖:你说啥?

权威指数 ★★★★

人气指数 ★★★

相传每逢格莱美奖公布,谷歌和Quora上都会迎来新一波提问浪潮:“这帮格莱美评委到底在想啥”?

虽然这个世纪难题注定没法说清,人民群众的需求还是催生了另一个奖项的繁荣,也就是全美音乐奖(AMA)。

没有录音协会的光环加持,这个由制片公司Dick Clark设立的音乐奖项索性把侧重点放在了大众商业领域,就连奖项的前缀都耿直地用上了“Favourite”而不是格莱美的“Best”。

反正也没有资深评委能选出最佳,干脆就谁受欢迎选谁,可以说是非常佛系。

然而这并不是破罐子破摔的放飞自我,除了对格莱美抱有莫名执念的中国歌迷,全美音乐奖的关注度丝毫不逊于前者。

由于完全不用顾及艺术性的考量,依靠乐迷票选出的全美音乐奖更像是一场乐坛年度春晚,既能用选票为偶像打call,还能在颁奖礼上看到绯闻与撕逼齐飞的劲爆场面,就差全场齐跳广场舞了。

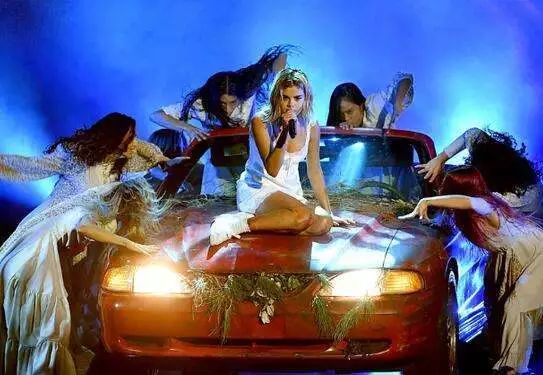

今年11月20日的颁奖典礼上,我们再次迎来了熟悉亲切的老朋友们:

火星哥拿下了“年度艺人”、“最受欢迎男歌手”等六项大奖;Lady Gaga、碧昂斯和酷玩乐队的名字想必也早已人尽皆知;而当林肯公园站上领奖台时,在7月自杀的主唱查斯特.贝宁顿更是承包了整场典礼的泪点。

公告牌音乐奖:咱还是看看大数据吧

权威指数 ★★★

人气指数 ★★★★

说起来有些巧合,美国三大音乐奖项刚好代表了音乐行业的三种不同形态。

如果把格莱美比作传统唱片行业的宗师,全美音乐奖则像是电视机前的美国歌迷大联欢,但在“为歌迷服务”的道路上,总能有人玩出些新的花样。

在每年4-5月公布的公告牌音乐奖就是如此“奇葩”的存在,他们甚至把出具榜单的任务交给了一家叫做尼尔森的市场调研公司,彻底赋予了乐迷用耳朵投票的权利。

购买数字专辑、播放单曲、参加演唱会,你在网络音乐海洋里的每次点击都构成了这份榜单中微小而重要的元素,惊不惊喜?意不意外?

先别忙着为大数据的无处不在喝彩,当你恰巧处在音乐欣赏的小众群体时,BillBoard轰炸式的刷屏地位显然会让你欲哭无泪。

打开每年公告牌榜单,无论是Hot100单曲还是Top200专辑,流行和嘻哈永远高占榜首,痴男怨女的爱恨情仇以及屌丝逆袭的梦想似乎是全世界人民的共同话题。就连如今贵为天后的泰勒斯威夫特,从乡村到流行的风格转变背后也是两套截然不同的成绩。

而倘若把公告牌音乐奖完美移植到中国,快手喊麦派和小鲜肉跨界派的竞争孰胜孰负,恐怕仍然是个未知数。

除了美国乐坛的三大奖项占据了全球影响力之最,英国唱片业协会举办的全英音乐奖(Brit Award)以及偏向英伦音乐新人的水星音乐奖(Mercury Prize)也在欧洲乐坛扮演着相当重要的角色。

当然,所有的奖项从本质上说都是行业发展的真实反映,尤其是对于华语音乐来说,学院风的格莱美奖固然值得崇拜羡慕,但它未必是我们作为后起之秀必须复制的环节。

相比之下,BillBoard公告牌或者全美音乐奖代表的大众商业化模式反而更值得借鉴,其在操作上也更具有可行性。

虽然看起来有些不那么专业,国际范围内的影响力短期也只是个梦想,但哪怕是属于华语音乐和歌迷的一场狂欢,又何尝不是另一种魅力所在呢?

评论