编者按:奥尔罕·帕慕克(Orhan Pamuk),2006年诺贝尔文学奖得主,著有《白色城堡》、《黑色之书》、《新人生》、《雪》、《纯真博物馆》等多部作品,小说《我的名字叫红》获得2003年国际IMPAC都柏林文学奖。奥尔罕·帕慕克的作品被翻译成60多种语言,读者遍布全世界。本文摘自2017年10月出版的《伊斯坦布尔:一座城市的记忆》(珍藏版)的序言。

*

1962年,我的父亲给我买了一台照相机。我哥哥两年前已经收到一台了。他的相机有点像个暗箱,是一个方方正正的黑色金属盒子,一侧安着镜头,另一侧是玻璃屏幕,从屏幕上可以看到投射到相机里的图像。当我哥哥准备把屏幕上的暗黑图像转移到相机里的胶卷上时,他会按下快门——咔擦——好似魔法一般,一张照片就拍下来了。

拍摄照片总是一个特殊的场合,它要求有准备和仪式感。首先来说,胶卷是很昂贵的。知道多少曝光量适合一卷胶卷是很重要的,而且相机上会记录拍摄了多少张照片。我们说起胶卷和曝光量的时候,就好像自己是乌合之众的军队里弹药快用完的士兵;我们谨慎地选择拍摄对象,还一直疑心我们的照片是否一无是处。每一张照片都需要一点思考和斟酌:“这张看起来可以吗?”就是在那个时候我开始思考自己拍摄的照片的意义——以及我究竟为什么要拍它们。

我们拍摄照片,是为了能够记住那些瞬间。作为拍摄对象,我们站在相机前,为他人摆出姿势——大多数时候是我们的朋友和家人,但也是摆给未来的自己——他们将在数月甚或数年之后回看这张图像。所以,我们在拍摄照片的时候已经在预见了未来的回顾。当我们面对照相机时,我们在为未来“摆姿势”。

或者,换句话说,我们未来的自己或许会对我们的凌乱邋遢不满,或者对我们的缺点紧皱眉头。所以在拍摄照片之前,我们知道自己最好收拾干净,整理好衣物,然后找一些东西——有趣的风景或者某些物件,比如一辆车或者一栋房子——来当背景,好像这些是属于我们的那样。所以,在为未来摆拍时,我们也是在提升当下。

我们觉得自己最大的缺陷,就是一直没有我们所渴望的那样现代。所以在拍照片的时候,我们努力让自己看起来比实际情况更加成功和现代一点。我们拍照片并不是为了记录每天的日常生活是什么样子。实情恰恰相反:我们摆拍照片是为了给我们自己留下好印象。

换句话说,我们拍摄照片,是为了以一种更好的状态把自己呈现给自己。这就是我们在拍照之前要花那么多精力来整理形象的原因。宗教节日,生日等庆祝场合,我们会穿上最好的衣服,这正是拍摄照片的好时机。这些通常都是快乐的场合,或者至少是假装快乐没有那么困难的场合。这是最容易笑对相机并且看起来很不错的时候。

1949年,我父亲从美国回来,带回了一台相机。在这次旅途中他习得了一个热情的信念,那就是拍照时露出笑容的重要性。如果我们并不想笑,只需说“cheese”(我们发成çiyz的土耳其读音,而且我们后来知道,它是英语中表示奶酪的词)就好了,这样看起来很像真的在笑。肯定是从那个时候开始,我开始反思摄影和现实,再现和本真之间的关系。一张照片本是用来记录真实的,但实际上它不过是在未来欺骗双眼的工具罢了。

我的这一印象因为父亲的行为而加深了,他总是力图让我们在每一张照片里都整洁干净,就像老师让学生收拾整齐迎接校长视察一样。和哥哥在十年后收到的那台相机一样,我父亲的禄来(Rolleiflex)相机是方盒形状,拍摄时端在腰部。当父亲摆弄镜头上的精致盖子时,它们会发出悦耳的声音。他拍照时不会直接看我们,而是通过照相机上的一个洞看,里面的镜子将我们的形象反射到屏幕上,取景框显示的内容和即将被记录下的内容是一致的。

他会取出夹克口袋里的曝光表,走到我们跟前又退回去,然后开始调整光圈和焦距,像做手术般精确。

即便他的脸朝下盯着照相机,他还是会指挥我们:“奥尔罕,笑;塞弗科特,往右点;现在你们两个都不要打闹了!”然后我会对照片到底什么时候拍好感到绝望。有时候,当我们无法忍受所有这一切做作的庄重,一个人就会把手指伸到另一人的头后面,给他安一对犄角,而且尽管父亲在训斥,我俩很快开始戳来戳去。 正如整个土耳其社会总是有意识地努力更加西方化一样,我们一家人发现,让自己显得现代和幸福的每一次努力,最后都会以令人沮丧的装模作样和空洞的仪式而告终。相机既是这一问题的表征,也是触发问题的原因之一。

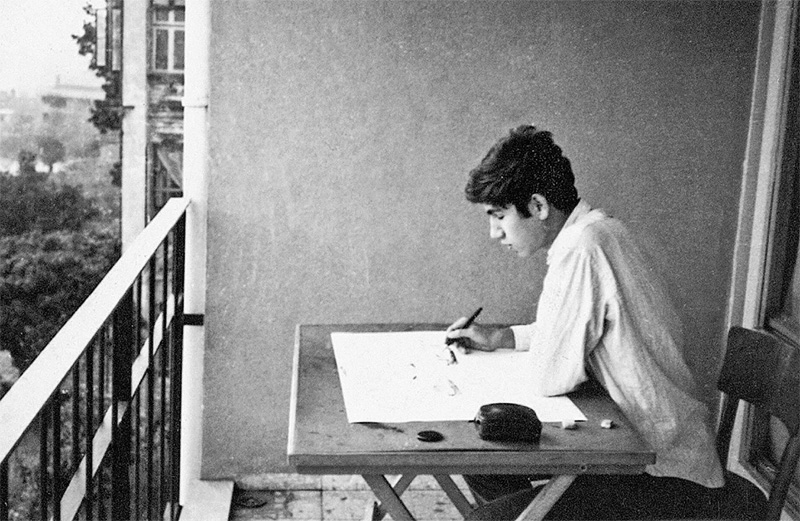

当我在1962年终于得到自己的相机时,我开始模仿所有摄影的仪式和惯例,这都是通过观察哥哥和父亲而学到的。但很快我就发现自己缺乏父亲的耐力,耐心和决心,去重新安排取景框里的生活。首先来说,当我让家人摆姿势的时候,没有一个人严肃对待我,或者注意我给的指示。我得乞求和哄骗他们看着镜头或者看向一边,站直不动或者停止打闹,或是向右移动一点——但我的指示只换回奚落。

即便付出这么多辛苦劳动,我们还是得去图片社冲洗照片才能真正看到照片。这一过程也颇费时间:一卷胶卷拍完了,就得送到图片社去,然后一周之后再去取回照片。我们家所在的区域相当富裕,很多人都有相机,所以离我们家三条街的地方就有一家带柯达标志的图片社。你可以在那儿买胶卷冲胶卷,还可以拍摄护照的照片。

每次我拿到一批新照片,都会感觉到一阵迷失。每次去图片社总是会隔很长时间,而同时看到博斯普鲁斯海峡游轮,生日聚会,和家庭团聚这些发生时间相隔数周甚至数月的照片,总是让我有一种诡异的往事再现之感。我们穿的衣服,拍照的地点可能不太一样,但是我们脸上闪耀的乐观情绪总是不变。当我把洗好的照片和底片对比时,我发现有些底片没有冲洗,或许是因为这些相片太模糊或是太暗。我开始认识到,拍照的乐趣和对本真性的渴求之间总是相冲突的。

但是在我翻看刚取回来的照片时,那种兴奋和不安的混合情绪里还有更沉重的一面:所有那些旅行,婚礼,派对和聚会,我们曾经如此地期盼且享受,已经到来又结束了,现在已经属于过去了。我们只剩下回忆,还有这些照片的零散记录。和我们的其他记忆一样,我们经历过的,看见的,感受到的一切有一天都会被遗忘。如同我们的长辈时常提醒我们的那样,我们终有一死,“而最终留下来的只有这些照片。”我们1950年代,1960年代和1970年代在伊斯坦布尔的家庭生活,拜访朋友,公路旅行,外出就餐的时光,只有照片是所有这一切的唯一证据。 这一真相——我完全意识到这一点——就是我每一次翻看柯达图片社洗出来的照片时所感受到的沮丧和焦虑的原因。这些照片为后人呈现且保留了我们生活的某些方面,这些方面正是我们想要人记住的地方。不幸的是,很多我们从没想要展露的细节也会溜进照片里,而且常常是以一种让人尴尬的方式。

照片的经久不衰,受益于拍摄对象想要达成的效果和图像里偶然间抓取的丰富细节之间的差异。一张照片能够和未来的世代保持相关性,其品质超越了当时看到画面并且拍下它的人的目的。镜头看到了拍摄者从未注意到的东西,多年以后,新一代人带着新的眼光和兴趣,会在这些偶然摄入的特殊信息里发现完全不同的意味。

有些文字能够从隐藏在拍照者从没有看见的“细节”里,揭露出次要的以及次次要的内涵,矛盾,暗示和含义,我对此深深着迷。观看照片并用想象力和深邃的思考来描述它,这是一种艺术。当受到照片附带的细节信息的启发时,罗兰·巴特和弗拉基米尔·纳博科夫这样的作家能够对人类的处境和记忆的意味做出诗意的观察。在摄影发明一百年之后,他们也教给文学爱好者一种新的观看照片的方式。

到我20岁时,家里人再也不拍摄纪念照了。或许是因为我的家庭——不再是一个幸福的家庭——早已经分崩离析;我童年时一家人挤进汽车里沿着博斯普鲁斯海峡兜风的时光已经远去了,我们也没有什么幸福或者家庭欢乐可以拿来展示了。

有一天我的母亲整理了我父亲20年的家庭照片,这些照片她一直放在抽屉,盒子,以及和底片装在一起的图片社彩色信封里。她把这些照片贴在一本大相册里又重又黑的页面里。她并没有用到所有的照片,只是挑选出了她认可和喜欢的照片,那些她觉得成功抓取了场景的照片。如果照片里的场景在另一张照片里重复了,她会扔掉不好的那一张。如果她看到了某个不喜欢的人,她会细心地裁剪照片,直到把那个不受欢迎的人从相册里踢出去。一旦她精心安排和粘贴好了一组照片,她会添加上解释性的文字:“奥尔罕第一天上学”或者“1962年夏”或者“1964年冬,博斯普鲁斯之旅!”从某种意义上来说,母亲的相册就像是对我们生活的外交性美化。在她选取的照片里,看不到我和哥哥的争斗,或者父母间的争吵,或者任何家庭内部的混乱,疲惫,悔恨,债务,金钱担忧,或是愤怒。

当我开始为《纯真博物馆》(The Museum of Innocence)收集老物件,照片和文档时,我发现无数和我母亲制作的相册类似、来自其他中上阶层家庭的相册,最后都流落到废品店,跳蚤市场和二手书店了。我也发现这些相册很少展露那些家庭的自然状态和日常生活,而是充满了正式的氛围,以及急于显示得体和现代的决心。

在摄影师Ara Güler之前,这座城市的人性一面很少走进任何一张照片。他拍摄的20世纪伊斯坦布尔至今无人超越。他拍摄了这座城市在晨曦中醒来的样子,便利店,小店主,公交车司机,街头小贩,渔民。所谓的《阿卜杜勒档案》(Abdülhamit Archives)里的照片清楚地展示了这一点。阿卜杜勒·哈米德二世自1876年到1909年统治着奥斯曼帝国,但从未离开过他居住的耶尔德兹宫(Yıldız Palace)。从1880年代开始,他派人拍摄了数千张伊斯坦布尔和奥斯曼帝国的照片,部分是为了满足他的好奇心,部分是为了宣传他进行现代化努力的结果。我爱这些照片,里面完全没有人影,所有的街道,政府建筑,医院,军营,学校,桥梁和钟塔看起来整齐划一,朝着同一个方向,这样一切看起来比实际上更整齐,干净,更加现代——就像我母亲的相册一样。我乐于认为我在这些奇怪的照片里发现了一些情绪,而无论拍摄者还是阿卜杜勒·哈米德二世都从未想要记录这些情绪。

1973年后的很多年里,我成为画家和建筑师的梦想渐渐逝去,我停止了拍照。这是因为我决定做一个小说家——也就是通过文字而不是视觉图像去观察,描述和重新解读宇宙。

早在1960年代,当我还是一个小男孩时,我就已经听说了Ara Güler这位著名的摄影师。我常常听到他的故事,因为他的照片登上了《哈亚特》周刊(Hayat),而这份周刊的编辑和首席专栏作家是我的姨父。但他并不仅仅是伊斯坦布尔和土耳其的摄影师;他也曾为20世纪最具创造力的头脑拍摄过绝佳的肖像,如毕加索和希区柯克。当他1994年夏天第一次到我家,为我拍摄报纸《Dünya》的书评副刊的封面照时,我已经42岁了。就是那一天我对自己说:“现在我真的成为一个作家了。”由Ara Güler拍摄我的照片,让我感觉自己已经作为一个作家被人们接受,在历史上赢得了一个位置,我不会被遗忘。

正如我们欣赏的那些复杂艺术作品一样,我们很难解开Ara Güler照片的秘密,难以说清楚究竟是什么让它们如此美(和许多当代摄影师一样,Ara Güler喜欢坚称摄影并非一门艺术。)他的家宅离加拉塔萨雷广场(Galatasaray Square)很近,他一生大部分时间都是在这栋房子里度过的。这栋房子实际上成为了档案馆。我的确觉得它是一座档案的天堂,我一有机会就去翻看旧时伊斯坦布尔的照片。(我希望有一天这座市中心的建筑能够成为Ara Güler博物馆和正式的档案馆。)看着这座城市的照片,它的街道,它的风景,我察觉到这些照片唤起的基本情绪——比如哀伤,疲惫,淡然,谦逊——同样也存在于照片前景里人们的表情上。Ara Güler仍然时不时地告诉我:“你喜欢我的照片,只是因为它们让你想起了自己的童年。”我回应说,我喜欢他的照片是因为它们很美。我们最后讨论起了美和记忆之间的关系。在我们的记忆里,美的观念或一座城市的风景不可避免地交织在一起。

(翻译:李孟林)

来源:Literary Hub

最新更新时间:12/30 13:48

评论(0)