“我深深爱那些爱电影的人。我认为做任何一种人,恐怕你对你职业的爱,是基本的前提。但是如今连这件事都变得非常奢侈。”

——戴锦华

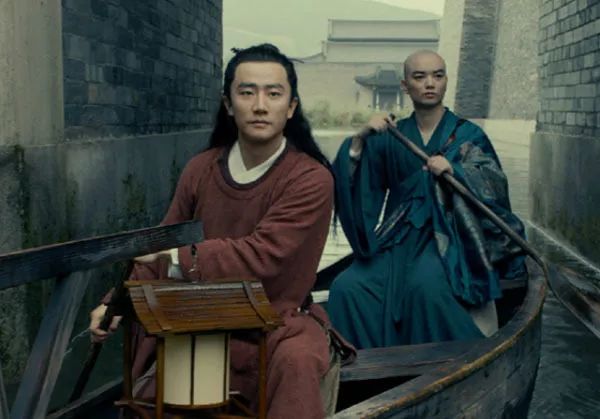

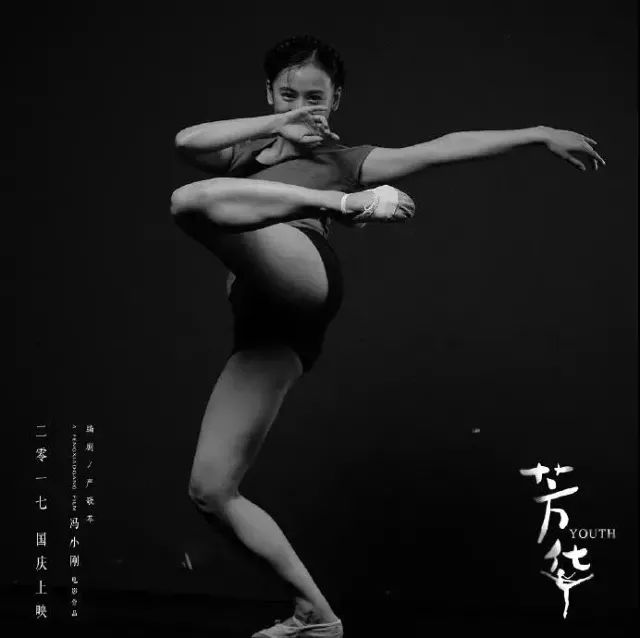

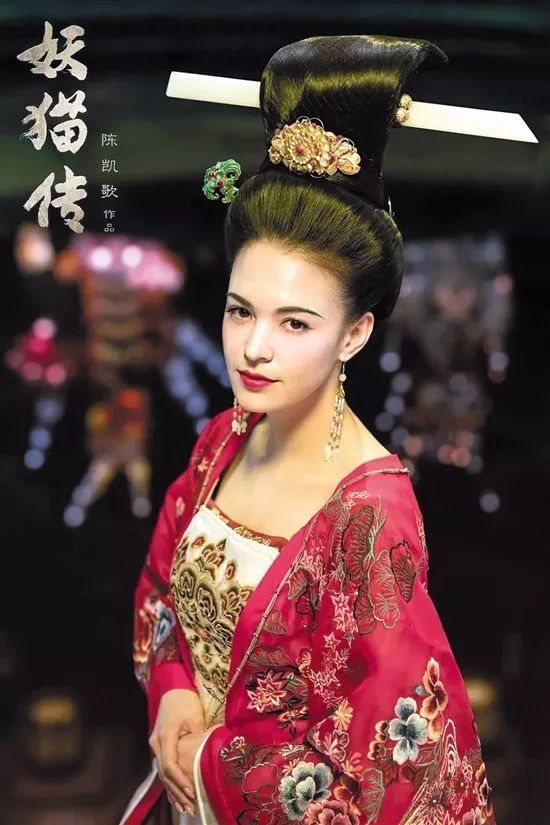

2017年12月中国电影市场热闹非凡,《至暗时刻》月初上映,《寻梦环游记》高歌猛进,《至爱梵高·星空之谜》璀璨来袭。然而,最令人瞩目的还是冯小刚和陈凯歌两位第五代导演的隔空对垒。

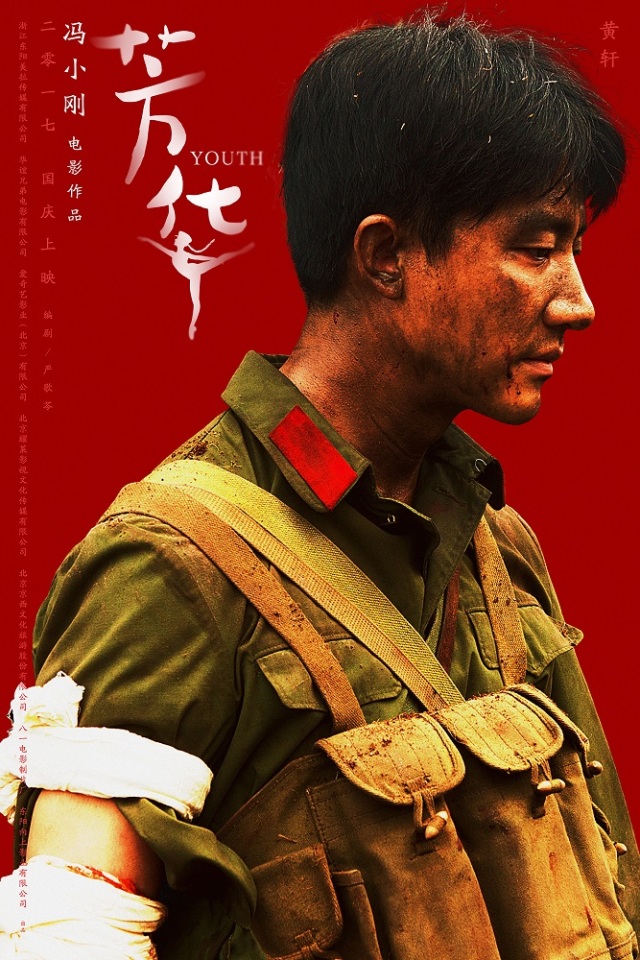

截至1月8日,《芳华》累计票房突破13.6亿,《妖猫传》累计票房突破5.1亿。有人说,对于冯小刚而言,10亿元的票房预期没能在《一九四二》上实现,却在同为文艺片的《芳华》这里实现了;有人说,对于陈凯歌而言,《妖猫传》为他洗雪了《无极》之耻。

然而在高涨的票房背后,关于两部电影故事内容、主题立意、叙事逻辑的争议接连不断。在这两部集合了青春、歌舞、奇幻、悬疑等各种流行元素的电影中隐约可见第五代导演的艺术理想和文化野心。然而影片最终并未撑起他们的梦想,却暴露了他们“不正”的三观。

爱情观:何如薄幸锦衣郎,比翼连枝当日愿

在第五代导演的作品中爱情看似是最无足轻重的东西,却又恰恰是最举足轻重的东西。一方面,他们仅仅关注个体及其生命本身,而仅作为生活一部分而存在的爱情并非无可替代;另一方面,他们却又把主人公的存在意义与爱情融为一体,由此爱情变得不可或缺。

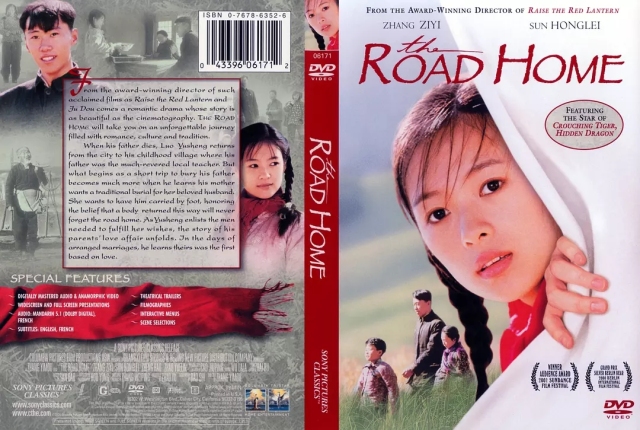

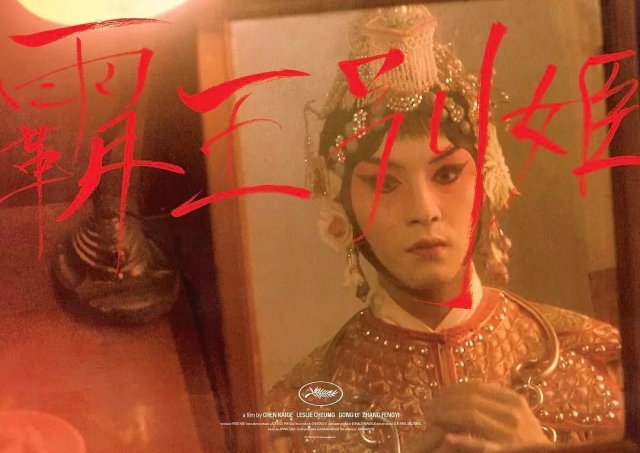

曾经,他们偏爱爱情,将人物的生命及其一切揉入爱情之中。余占鳌与九儿的爱情是人物生命力的集中展现;程蝶衣早已与虞姬融为一体,对霸王段小楼之爱便是支撑他走下去的全部动力;以反抗娃娃亲的方式,带着对自由之爱的向往,翠巧离开了黄土地,开启了新的人生;我的父亲母亲守护着至纯至美、矢志不渝的爱情相伴一生……

如今,他们质疑爱情,爱情的幻灭则是他们镜头下的悲剧的起点。《芳华》与《妖猫传》恰恰都在控诉无情人的凉薄,为所谓的痴情人高唱惋歌。

《妖猫传》是对李隆基与杨玉环之间传世之爱的否定,亦是对白居易之于杨玉环的隔世之爱的否定。李隆基以欺骗的方式杀害了杨玉环,盛世时给她荣光,乱世时赐她死亡,许她以生命与爱情的希望,却让她在棺材中醒来时绝望至死。

《芳华》中,刘峰喜欢林丁丁却始终压抑着自己的情感,表白即是生命变故的开始,顷刻间自己连同自己的爱情一起坠入万劫不复的深渊。结局时,刘峰与何小萍重逢,他们都没有结婚,萧穗子说他们相互照应,可他们之间没有真正的爱情。

他们对于爱情的质疑牵连了人物的本质力量,拖垮了影片的叙事动力。白居易得知李隆基的爱情骗局却一字不改《长恨歌》,意味着他放下了本就虚无缥缈的对杨玉环的执念之爱。刘峰与林丁丁在长椅上相互依偎的画面虽然唯美,却也冰冷得没有温度。

大唐的盛世景观不复存在,白居易的爱情梦想、空海的佛法理想终究难以如愿。以白龙对杨玉环之情取代李隆基对杨玉环之爱,街头卖艺的老翁成为空海一心向往的惠果大师,难道不是梦想破灭后的梦幻?刘峰与何小萍都已经在随着年代变更“死去”,重获新生的他们无从安放灵魂,又何以安置情感?

当爱情的底色由生机变为悲凉,第五代电影导演作品中再难见到“人生若只如初见”的美好,“冲冠一怒为红颜”的激情。他们看似写尽了“何事秋风悲画扇”的凉薄,却又触碰不到蕴含其中的千般无奈、百般心酸。

生死观:生似夏花之绚烂,死无秋叶之静美

国产电影导演向来少有对于死亡的深入探讨,第五代导演亦是如此。这并不意味着死亡在第五代导演的作品中的完全缺席,只能说第五代导演对于生命的死亡是有所避讳的。他们对死亡的态度如他们对于文革的态度一般,避之不及,弃之可惜。

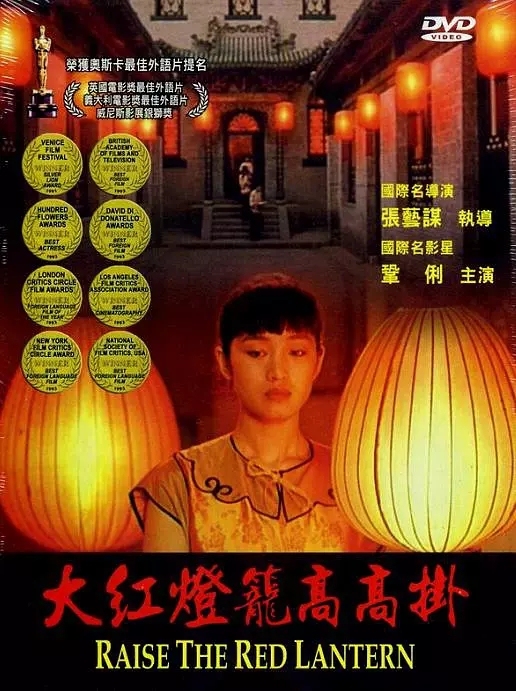

曾经,他们对于生命深怀敬仰,对于死亡心存敬畏。在他们的镜头下,生命大多如蝼蚁,压抑隐忍,负重前行,战战兢兢,小心翼翼。《黄土地》中的翠巧如此,《菊豆》中的菊豆如此,《大红灯笼高高挂》中的颂莲如此,《霸王别姬》中的程蝶衣亦如此,《赵氏孤儿》中的程婴更是如此……

直接呈现生命逝去的镜头在第五代导演的作品中并不多见。他们更倾向于以委婉的方式呈现死亡——描述精神层面的死亡多于肉体层面的死亡;抑或是以诗意化的镜头语言略述生命的消逝,点到即止。因为于他们而言,死亡本身并不重要,重要的是死亡背后的深意。

曾经,他们镜头下的人们生无夏花之绚烂,死却如秋叶之静美。而如今,他们作品中的人物,生看似如夏花之绚烂,却不过是表面浮华;死看似是秋叶之静美,实则是苍白无力。

《芳华》名为“芳华”却有几分展现了年轻的文工团战士积极向上的精神与顽强蓬勃的生命力?《妖猫传》中集万千宠爱于一身、被无数男子爱慕、受千万子民敬仰的杨贵妃又有几多真挚的笑颜?

经典角色的负重曾让人感到无比沉重,却也引发了人无限思索。如今,第五代导演作品中人物已然“减负”,可轻飘飘的灵魂却再不能撑起为时代代言的重任——《芳华》中貌美如花却内心阴暗的年轻姑娘们不能,《妖猫传》中集万千宠爱于一身的华美贵妃亦不能。

在他们的作品里,死亡愈发失去意义。何小萍疯了又被治愈,这一精神层面的死亡并未改变情节发展的方向,也未曾带给她的战友任何触动。以跳楼自杀的方式终结了一场闹剧的叶蓝秋又怎么担得起她名字中蕴含的“秋叶静美”之寓意?《妖猫传》并未详述原本最震撼人心的贵妃之死的情境,却把更多的镜头给了所谓死去却比活着更美丽的贵妃遗体这一空洞无力的意象。

他们镜头下的生命一如既往的少有斗志昂扬的激情燃烧,却也丢失了别有趣味的忍辱负重;他们镜头下的死亡再无死得其所的震撼,亦无“含恨而终”的不甘,却多了了无意趣的被死亡或是无欲无求的“从容”赴死。

历史观:见须臾不见古今,见一瞬不见四海

第五代导演有浓厚的历史文化情结。直面现实是第六代导演的风格,重写历史则是第五代导演的爱好。他们不爱正史的肃穆,却也不甘于野史的浅薄,而是试图从个体的视角出发,小中见大,“观古今于须臾,抚四海于一瞬。”

他们曾经成功地用民族寓言式的架构书写了一部又一部民族传奇。然而,时代境遇在变,他们的创作心态也发生了改变。在多元的文化形态、鲜明的市场导向面前,张艺谋、陈凯歌等人一度放弃了文化坚守与艺术追求,再也无力亦无心构建真正富含民族特色、传统韵味的文化景观。

冯小刚试图以文工团之态隐喻上世纪七八十年代甚至当代中国人民的精神面貌;陈凯歌试图以杨贵妃之死揭露大唐由盛转衰的历史境遇。理想是丰满的,现实却是骨感的。令人遗憾的是,他们的作品中掺杂了过多的个人色彩。自以为抓住了时代的脉搏,殊不知那只是他们对于历史的一厢情愿。

冯小刚选择了萧穗子作为代叙者,以第三者的视角展开叙述。但萧穗子本人与故事中其他主角之间并无不可替代的密切关联,因而她的叙述逻辑混乱、态度冷漠。

陈凯歌则借助白居易与空海的力量探寻唐代的秘密,表达对杨贵妃及其所代表的大唐盛世的痴迷。可事实上,白居易与空海无论在时间还是在空间上都与盛唐及杨贵妃相距甚远。

冯小刚及陈凯歌本人也恰如萧穗子和白居易一样,前者的漠然让人不知其所云之意,于是歌舞变成了闹剧;后者的凭空臆想让人不知情从何而起,于是痴心变成了妄想。冷漠的人塑造了一批没有灵魂的舞者,妄想的人呈现了一场没有根基的极乐之宴。

冯小刚将故事置于上世纪七八十年代特殊的历史背景之下。然而他以歌舞升平、嬉笑怒骂掩盖了那个年代的残酷现实,以短裤、白腿、内衣等极为开放的元素打乱了自行设置的时空背景,以“活雷锋”、“右派子女”等标签化的意象营造了那个时代在场的假象。

陈凯歌讨巧地选用了“奇幻”这一当下最热门的题材。然而他既做不到完全抛开其心心念念的历史文化而释放无边无界的奇思妙想,又做不到踏踏实实地深耕历史真正挖掘传统文化的深厚底蕴。网友调侃,白居易和空海应是各自朋友圈的计步第一名。旅行团参观似的匆匆浏览如何深入领悟大唐的历史文化景观?

他们期待的是“观古今于须臾,抚四海于一瞬”,结果却是只见须臾不见古今,只见一瞬不见四海。

当他们的作品没有市场时,他们曾收获了真正爱电影的观众的褒奖和赞誉;当他们的作品有市场无口碑时,观众仍对他们抱有期待并以骂声督促他们;当他们的作品叫座又被“叫好”时,却恰恰可能是观众对于他们的艺术才华的流失的默认。

热烈的评论、夸张的赞誉、高涨的票房、浮华的故事看似是第五代导演艺术华丽的复出,实则一场极乐之宴滑稽地落幕。

评论