关,关灯

今天我们要拆的电影是:

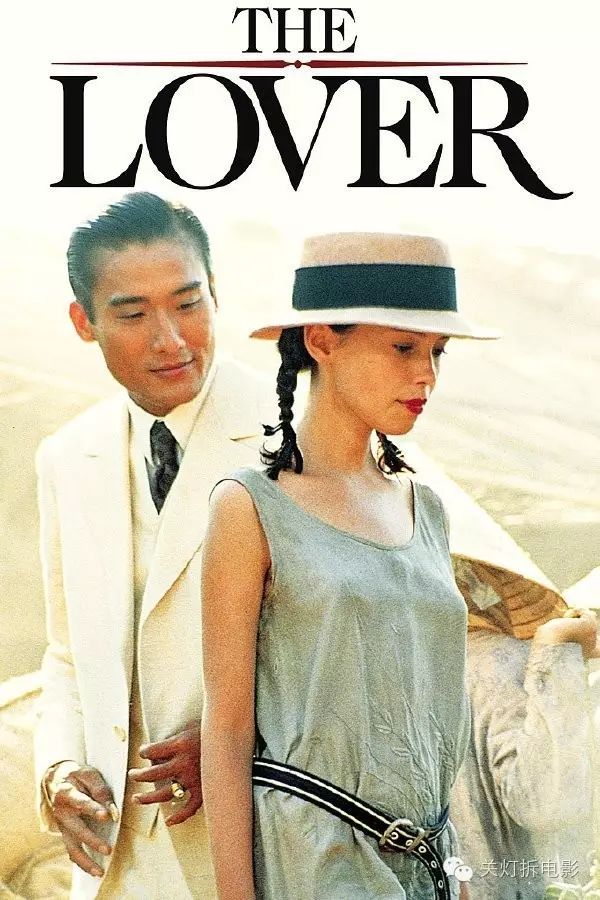

情 人

恩格斯说:群婚制的产生是为了解决劳动力的匮乏,而专偶制的产生是为了让私有财富合法延续。所以如果我们觉得婚姻是爱情的正果,那么有幸逃脱财产观念为爱而产生的婚姻,其实倒是违反历史规律的,所以电影中的爱情常常令人绝望。

▲葛颖点电影:《情人》同声评论视频15’

《情人》是一个关于爱的故事?

NO!无关爱,有关恨

第一重恨:源于贫穷

影片中的女孩生活在越南的一个白人家庭,理应是有钱的,却因为母亲投资失败家道中落。小女孩自小就对这种表面体面其实窘迫的生活充满怨恨。她的中国情人非常富有,女孩开始与他交往最直接的原因就是因为他有钱。

女孩对母亲和大哥爱钱的样子深恶痛绝,影片中有一场戏是中国情人请女孩全家吃饭。镜头表现家人在饭桌上狼吞虎咽。这种癫狂源自内心深处压抑良久的的对高档奢华生活的饥渴。他们对于东方人的轻蔑和对于优质生活的无法抵抗形成了巨大的张力,使餐桌的上空始终弥漫着诡异的气氛。

这种失态让女孩觉得非常爽,因为这两个家庭成员平时对她百倍压制,今天她终于可以借助这个富有的情人进行反击,她乐见他们丑态毕露,这是她内心对他们的报复。

第二重恨:源于强者的欺凌

影片有有一场戏,是小女孩家庭一个生活场景。兄妹三人在吃饭,大哥抢了二哥的一块肉,二哥不敢有任何反抗,唯有哭泣。女孩非常痛恨大哥的强行霸道,也非常痛恨母亲对大哥的宠溺。

这种任意欺凌一直是这个家庭的常态氛围,所以在日后,当女孩碰到了那个中国男人,他身上散发出来的文弱气质也许常常让她想到二哥,那种小女孩原初释放的母性在她和这个中国男人的关系中也是一个重要因素。

第三重恨:源于种族约束

女孩生活在越南,但她是白人。两位主人公无可逃避的是站在他们背后强大的身份背景,一个是发达的西方世界,一个是衰弱的东方世界,虽然男主人的家庭明显更富裕,但是在上世纪20-30年代,西方对东方强大的优越感,以及东方对西方深刻的自卑感,足以从一开始就宣布,他们的爱情是无望的。女孩选择中国情人,是对家庭管束的痛恨和叛逆,也是对种族约束的痛恨和叛逆。

这是杜拉斯在耄耋之年写下的回忆,为什么多年之后她仍旧忘不了这段记忆?因为恨比爱更容易铭记。

世上有动机纯净的爱情吗?你**逗逼呢!

这段爱情的初始,双方动机都不纯。男主人公想为自己在跌入包办婚姻前寻找最后的单身狂欢,以纪念他在法国自由的岁月。女主人公则借着这个男人来摆脱自己沉闷的家庭。然而,最初的动机不纯最后竟然演变为刻骨铭心的爱情,这是影片最大的看点。

爱情似乎总与一条河有关。有关东方河流的设计表现了西方人对上世纪东方世界的想象,影片丰富的质感正是出于各种各样的设计。河上漂着垃圾和一只死牛,这些并非偶然,而是剧组特意安排,甚至为了控制这些漂浮物的行进路线,让·雅克·阿诺雇佣了越南当地的“水鬼”。

男女主人公的亮相都是从脚到头,女孩穿了一双非常奇怪的鞋,这双鞋显然不太适合在泥泞肮脏的越南长途行走,这双鞋对于她来讲过于老气,而且又脏又旧,但是女孩喜欢穿它,因为它让女孩觉得自己是个成熟的女人。

女孩喜欢戴一顶男士礼貌,这顶帽子正是她性格当中桀骜不驯的反映,她的那身连衣裙过于宽大,但是她很聪明地用腰带扎出了自己的身材。这样一身奇怪不搭的装束暗示着女孩并不富裕的家境,但女孩的自我感觉却很好,她的一只脚搁在围栏上,模仿那个雍容华贵的执行官太太,如果此刻有一个绅士来到她身边搭讪她,那么显然她就能成为自我世界中的女主角。

男主人公穿着优质而干净的皮鞋,头发纹丝不乱,大热天里穿着整齐的三件套西装,这正是他富有家境的表现,但是他拿出手绢擦汗的动作,却让我们感到这个男人的文弱,他显然是被这个穿着打扮异常奇特的西方少女所吸引,前去搭讪。但他颤抖递烟的手和他慌乱的眼神,又显示了他内心的紧张,正是这份紧张,给了这个涉世未深的少女一份安全感。

导演用构图来暗示他们即将会发生的关系和目前的状态

摄影师透过女孩的两条腿拍到了男主人公的小汽车开上了渡船,暗示我们这个男人将要拜倒在这个女人的裙下。

另一个反打机位暗示着他们目前的生存状态。一边是小汽车,另一边是公共汽车,代表着他们的阶层。这两种生存状态目前正在一条船上,这条船将要渡过爱情的河流,当它到达彼岸的时候,他们将再次分道扬镳。

两个各怀目的的人就这样走到了一起,他们约会的蓝色小屋子显然是一个爱情的符号,尤其是那一排临街的百叶窗,不仅毫无阻隔地把市井之声传达进来,而且在日光的作用下,又把街市上影影绰绰的人影投射进来,这等于是把他们偷偷摸摸的相会置于公众的监视之下,导演对这一场面的设计加强了这段不伦恋情的刺激感。越南潮湿的雨季让这份爱更有质感,他们谁都没有想到,爱情就在刺激和汗湿中滋生了出来。

为什么杜拉斯与导演翻脸?

众所周知,杜拉斯是法国新小说派的代表之一。这个流派的法门在于他们觉得唯一可靠的是自我感受,所以常常用第一人称去构建世界。这就导致杜拉斯的小说《情人》里真实回忆和日后被加工的回忆形成一种错乱,这种错乱造成的暧昧感让读者分不太清什么才是真实。

这样的小说实在不太好被改编成一部通俗电影,小说中的暧昧感并不适合被大众接受。如果一味照搬小说,将会是有一部带有意识流气质的电影,对于普通观众来说确实是块难啃的硬骨头。让·雅克·阿诺知道自己要的是一个情节性强的连贯故事,所以对小说进行了大刀阔斧的改编。导演砍去小说中大量的内心独白,把故事重新整理为单线索结构,这个重大改编让影片内容变得通俗易懂,情节发展顺畅。

为了让影片内容更出彩,导演还补了很多小说中没有写的场景。比如影片花大力气拍了迎亲的场面,从而使中国情人根据家里的意思,不得不迎娶黄种女人,成了一个可见可听的真实段落。将东方的婚姻仪式和民俗非常自然地融进了整个影片。

导演阿诺对《情人》采用了一种读后感式的改编方法,就是把无序的故事根据自己的理解整理成了一个通俗易懂、有头有尾、且连续的故事。从改编的忠实度上来说,确实有违原作的初衷,但显然对观众而言,是一种有效的改编。杜拉斯本人非常抵触这种改编,她不愿意承认这个片子跟自己有太大的关系,所以一度和导演撕破了脸,不过最终还是认可了阿诺的工作。据说点头的原因是因为制片方付给她非常大的一笔版权费,呵呵。

相比影片中选的版本,克劳迪奥·阿劳弹的版本更适合诠释这段爱情

一句话概述:电影《情人》是翻拍小说原作的经典案例,是爱情电影中的传世之作。

评论