2018年1月18日,对陈玲来说,是个终身难忘的日子。

因为这一日,《最高人民法院关于审理涉及夫妻债务纠纷案件适用法律有关问题的解释》(法释〔2018〕2号)开始施行。

法院不再依据婚姻法“第24条”把夫妻一方借的债做夫妻共同债务推定,不再苛求妻子对丈夫的“风流债”等承担需要用借据上写明个人债务的举证责任,这对于“被负债”的无辜配偶以及潜在的“被负债”失婚女性来说是一个福音。

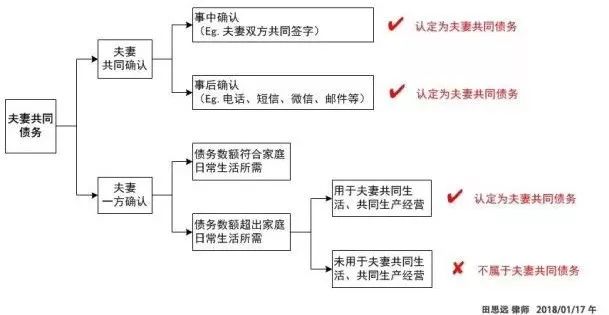

最高人民法院最新司法解释简介图

对“反24条联盟”的成员而言,这更是一个令人欣慰的抗争成果。

而陈玲,就是“反24条联盟”的成员之一。她在离婚前夕曾经被债权人起诉了八次,要求她承担她丈夫在离婚前半年借的八笔共计337万元的“债务”。

被诉后, 2013年,她的工资和房产全部被冻结,只能留每月1000元的生活费。一想到父母和自己婚前婚后的积蓄将全部用来还前夫瞒着她借的债务,她爬上了28层楼顶……

被救下之后,陈玲联系到了4个和她一样的“被负债”者结成“反24条联盟”。通过微博、微信联络,“反24条联盟”的成员现已遍布31个省份。

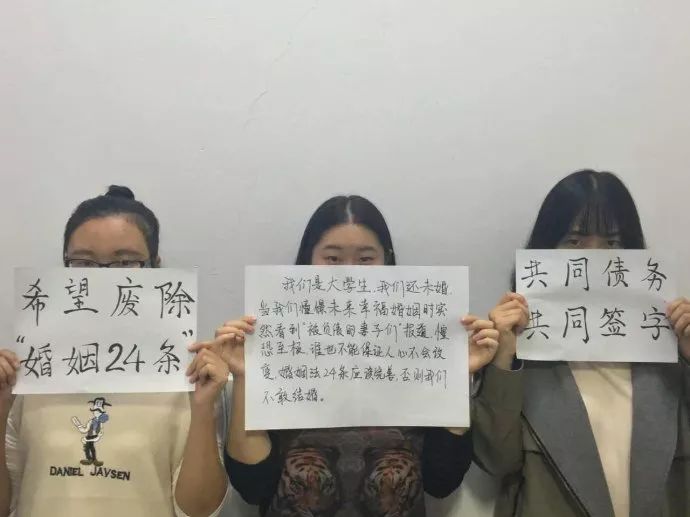

反对24条女性在网络平台上发布照片表达诉求

对此,有网友惊呼:“只要此恶法不除,姑娘们,千万别结婚!”因为“第24条”在客观上“帮助坏人谋害好人”。

2016年9月26日,陈玲和几个“反24条”的群体代表到北京参加全国妇联组织的研讨会。全国妇联权益部让“被负债”女性对着制定“24条”的法官哭诉,全国人大代表、婚姻法学专家和律师等与会者也在旁边陪着流泪。

在庆贺变革的喜悦中,我们还需要痛定思痛,挖掘“第24条”沦为恶法害人的思想根源。

立场错位,帮助强者而无视弱者的无奈

2003年最高人民法院在制定婚姻法司法解释(二)时,“第24条”旨在制裁夫妻双方联合对付债权人,以作假的方式通过离婚将财产转移到一方,借以逃避债务的行为。

这一规定在当时使夫妻双方恶意损害债权人权益的现象得到有效遏制,对于保护交易安全起到了不可替代的积极作用。而之所以导致众多无辜妻子“被负债”到了绝望的程度,是因为决策者站在相对强势的债权人立场上而忽视了家庭关系中的弱势方。

俗话说:“屁股决定脑袋”,立场错位是“第24条”沦为恶法害人的根本原因。

决策者立场错位源于忽视了基于社会正义对文明程度的评价标准:一个社会文明的程度并非取决于拥有资本丰厚的强者得到的保护是否充分,而是取决于弱势群体获得保障的水平是否足以令其有尊严的活着。

正如罗尔斯在《正义论》中所言:

“正义否认为了一些人分享更大利益而剥夺另一些人的自由是正当的,不承认许多人享受的较大利益能绰绰有余地补偿强加于少数人的牺牲。”

《正义论》约翰·罗尔斯著作

何需决策者加以特殊保护?

而处于弱势的妻子,如何能做到监管丈夫在外是否负债甚至伪造债务?

本来需要倾斜性保护的弱势群体,却被置于度外,如此帮助强者而无视弱者的无奈处境的恶法,怎能不引起公愤?

主观臆断,不以事实为依据

决策者不切实际的主观臆断,自以为规定“夫妻一方能够证明债权人与债务人明确约定为个人债务,或者能够证明属于婚姻法第十九条第三款规定情形”,就足以兼顾实现“交易安全”与“妻子不负责偿还丈夫的个人债务”两种法律权益。

忽视了这两种除外情形在中国发生的概率几乎等于零的现实。

第一种要求“约定为个人债务” 不具可行性。因为债权人一般不敢借钱给个人;伪造的债务源于双方恶意串通侵占夫妻共同财产,如果做出此约定便达不到目的。

第二种根据婚姻法第十九条第三款规定“夫妻对婚姻关系存续期间所得的财产约定归各自所有的,夫或妻一方对外所负的债务,第三人知道该约定的,以夫或妻一方所有的财产清偿。”需要以夫妻“AA制”为前提,这种“分家过日子”的“夫妻约定财产制”由于不符合国情而占比极低。

在认为“分家过日子”会伤害夫妻情分的国度,让法院对于“债权人就婚姻关系存续期间夫妻一方以个人名义所负债务主张权利的”做出“夫妻共同债务”推定,既然“婚姻关系是个筐,任何债务先往里装”,那么,配偶“被负债”的判决就在所难免。

单极思维,

忽视现实生活中人性沦丧的行为

在现实生活中,一些人没有理想目标,在物欲横流的世风中,完全以自我为中心,在花天酒地时完全不考虑自己本应负有的家庭责任和社会责任,而且“说谎话不脸红”。

这就导致一些人为达到离婚后非法占有夫妻共同财产的目的,与人串通伪造债务,或者隐瞒自己赌博、吸毒、高利贷、非法集资等真相,以做生意等名义借款,将恶债伪装成合法的家庭支出。

在配偶无法提出反证的情况下,法院依据“第24条”,将这些债务认定为夫妻共同债务。此种恶果为决策者始料不及。

理性的决策者应当深入基层调查研究,搜集分析各种存在的信息及其发展动向,立法时绝不低估人性沦丧者规避法律的能力,进而预先采取对策。

期待日后决策者能经常检视自己的立场、观念及思维方式,及时矫正偏差。这样才能确保主观动机与客观效果一致。

依法治国的首要标志是立法机构制定的法律是良法。只有良法作为司法与行政执法的依据,才能保障人权,实现社会正义。才能引导每个人守法,法律意识至上。

新的司法解释关于夫妻共同债务标准的认定和举证责任的分配,废止了“第24条”,可喜可贺!

接下来,应当检视的是《关于适用<中华人民共和国婚姻法>若干问题的解释(三)》第10条,夫妻一方婚前贷款所购房屋的权属认定,是否造成了很多妻子手里拿着记载巨额补偿款的判决书却面临无法执行的法律障碍,因而陷于失婚又失房的困境?

注:本文观点代表特约作家个人观点,图片来自网络

作者

刘明辉

中华女子学院法学院教授、硕士生导师。北京市道融律师事务所兼职律师,关注就业性别歧视

评论