文/杨峻

“大国者,下流也。天下之牝,天下之交也。”

最近随着习近平主席所提“中国精神”的崛起,掀开了关于传统文化的大讨论。而中式建筑作为传统文化的重要组成部分,在地产行业内也成为争议的焦点。

“大国精神”意识崛起

国人呼唤中式建筑“回归”

照理说,中国历史源远流长,作为中国传统文化和民族精神最重要的承载方式之一的中式建筑更应该绵延不断,发扬光大。然而,近代中式建筑却出现了“断档”。

从90年代开始,大多数地产公司用了20多年把美式、英式、法式建筑风格全部“抄”了一遍,直接导致西方建筑在中国遍地开花,而中国传统建筑则逐渐式微。骨子里缺乏对中国传统文化的自信,造就了现代中式建筑莫大的悲哀。

(图说:国内某楼盘“山寨”埃菲尔铁塔)

对此,地产圈某老总曾经在两会上提出了掷地有声的一席话:如果遍地是“罗马小镇”、“托斯卡那”、“加州水岸”,我们到哪里去寻找中国人自己的“乡愁”呢?睡在罗马小镇,又如何做出美妙的“中国梦”?

如今大国意识觉醒,时代在召唤中式建筑的回归,人们开始渴望重归中式建筑怀抱。中式建筑呼声渐起,泰禾院子、绿城桃花源等纯中式建筑产品推出即售罄……无不印证着一个事实:藏在国人内心深处的那抹家国情怀已然被唤醒,国人迫切需要能代表家国意志、传承中式魂意的建筑,伴随着大国崛起同时被唤醒的,还有国人的文化自信。

都怕费力不讨好

谁来传承中式建筑之魂?

然而,中式建筑虽有着越来越多的需求,但国内市场上真正做出标杆性的产品却凤毛麟角。很多房企甚至表示中式建筑是“硬骨头”“费力不讨好”,价值虽高但难以啃动,其原因在于中式建筑存在两大核心“痛点”:

第一,产品成本与效益的均衡问题。具体表现为两点:1、开发过程需承受长周期产品研发的各种成本投入;2、中式宅院产品占用土地基底面积大,往往意味着牺牲土地的产值,这要求开发商敢于做出取舍。

第二,通过中式建筑要达成核心传统文化的继承与发扬,要求产品主创团队有过人的建筑情怀坚持与深厚的中国传统文化底蕴。因此,中式建筑做好便收获广泛口碑,甚至成为传统文化象征符号,做不好则连销售都成问题,陷入无人买单的尴尬境地。正因上述种种苛刻条件,房企们普遍视中式建筑为“险峰”,多数只能远观而不敢付诸尝试。

启承中式贯通南北

中德麓府为中式建筑“正名”

那么,谁来为下一批中式建筑正名?

来自成都的中德麓府给出了自己的答案——打破地域局限,融通南北的中式府院系建筑。

(图说:中德麓府实景)

一般来说,特别遵循传统文化、依照家族礼序而打造的世家官宅更容易为北方市场所接受,比如行业公认的有泰禾院子系、绿城桃花源系,都主要主攻北方市场。

但中德麓府这个来自南方的项目却打破了这种“地域局限”,将中式官式建筑的形制与现代材质工艺巧妙融合,不仅打造出纯正的中式传统建筑,而且还收获了来自全国市场的认可,同时为中式建筑树立了新标杆。具体体现在两点:

1、建筑有标杆:

外承筋骨,融南北中式建筑之根

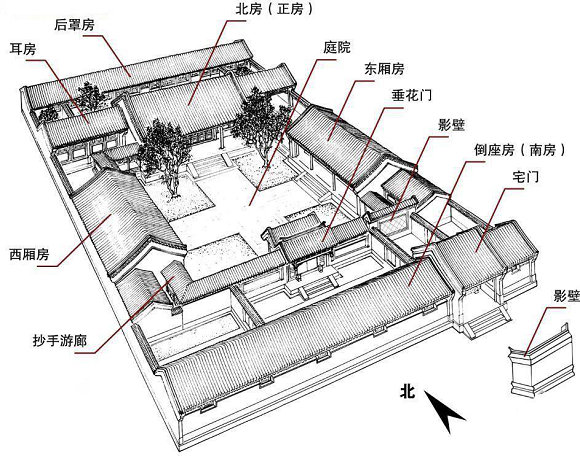

中德麓府的每座院落布局都遵循着典型中国建筑礼制,大到层层递进的进门礼序,小到雕花的纹理图样、屋檐上脊兽的排列顺序、门口左右一公一母的福瑞神兽、筒瓦和板瓦的升级、瓦当与滴水的错落,皆法“府”之尊贵。一石一瓦、一雕一刻都有讲究,门庭知礼序,建筑见威仪,于府院之中参悟天地。

中国自古有“门脸”之说,一家府院的“门脸”,直接彰显着府院主人的身份地位和官级品阶。 “宅以门户为冠带”,门亦承载了中国人高深的寄寓:“一门七进士”、“名门之后”、“书香门第”、“门当户对”。

以中德麓府大有来头的垂花门为例,可以窥见中式建筑“深根”的一角。

古时有女子“大门不出,二门不迈”,若要细说,中国古时大户人家居住的院落一般都有两重院落,甚至更多。而“二门”就是院落中,连接内宅与外宅的唯一通道,俗称垂花门。

对于以传承中国传统古建筑文化为初心的中式府院系建筑——麓府来说,垂花门是必须攻克的一道关卡。

2015年10月,在经历了1年多时间的数易其稿后,中德邀请了6家国内顶级古建团队开始对垂花门进行实体打样,又从建筑的细部工艺、材质和色彩进行了调整,从细节入手,仔细推磨钻研,最终历经3次实体打样,耗时两年,耗费近千万研发资金,才有了今天我们看到的麓府垂花门。

(图说:中德麓府实景)

时间是建筑最好的朋友。中德麓府想到了,而且做好了。

2、人文有标杆:

内承精神,聚凝传统文化之魂

如果说工匠精神是中德麓府的“根”,那么更引人关注的应是中德麓府建筑中无时无刻在传达的内在精神,即传统文化之“魂”。

在这点上中德麓府的处理方式与新中式风格稍有不同。从某种角度而言,现代人其实是最大的矛盾体:

一方面,是“入世”和“出世”的精神矛盾,即从骨子里希望融入社会,但又希望回家能独拥一方宁静。另一方面又是“传统”和“现代”的精神矛盾,现代人喜欢传统的中式建筑带来的美感,但又不愿重归“男耕女织”的生活形态。

对此,中德做了大量将传统人文与现代生活方式相结合的巧妙设计,如“法古而不食古”的建筑用材。中式建筑的用材虽然在当时位列顶级水平,但于多年后的今天却有诸多“不合时宜”之处,尤其与现代生活习惯与需求有所冲突。为了更好地让秉承理想人居的家族院落传袭下来,中德潜心考究,针对传统中式木质房屋易燃易腐蚀的弊端,进行了颠覆性的设计。

(图说:中德麓府实景)

在中式建筑使用最多的木结构上,中德麓府的府院产品选择了高科技复合木材:经过8000吨高压,以普通木材为芯、珍稀红木巴西花梨为表,一次性加工成型,不但具有堪比楠木的高密度和高强度,还具备了耐水、防裂、防腐、阻燃、防白蚁、防虫蛀的特性,而在触摸手感、敲击音质、嗅觉味道等方面,与珍贵的原生红木如出一辙。而仅是找寻完成这种工艺的制木供应商,中德就耗费了超一年的时间,考察供应商超过120家。

通过对府院产品的“内外兼修”,中德麓府让用家既能住得舒心,同时又小心翼翼地保护着传统文化的神韵,避免出现站在中式庭院里却看见钢筋水泥的“出戏”感,以此来达到主人的气格和所处的宅院浑然一体。

建立中国人自己的文化自信,正是希望人们能回归到“看得见山,望得见水,记得住乡愁”的诗意栖居之中。中德麓府正是以这一点,牢牢地抓住了国人的心。“在风和日丽天,抑或月朗星稀夜,坐拥寂静的坊巷与围合的庭院,仰观宇宙之大,俯察品类之盛。”无论时代如何变迁,国人对于生活情怀的追求从来没有改变过,这说到底也正是中国人的乡愁。

评论