不知何时起,每次打开支付宝,都会有信息提示,我的的绿色能量又被某某好友收取了几克。

不用点开就知道,这是支付宝的公益游戏“蚂蚁森林”的信息。偷取能量的总是那几个固定的勤奋好友,每天起早贪黑,乐此不疲,悉心地为培育着更多的小树而奋斗,颇有自己当年偷菜的风采。

2017年9月7日《财富》杂志发布的“2017年50家改变世界的公司”榜单,旨在选出“勇于向一些最重大的难题发起挑战,在为自己创造效益的同时造福人类”的公司。蚂蚁金服靠着蚂蚁森林,在榜单上名列前茅,总排名第6,在三家上榜的中国公司中排名第一。另外两家是排名第15的腾讯微信和排名第27的摩拜单车。

蚂蚁森林大约是近几年阿里做出的为数不多的,比较成功的具备社交属性的产品,此前花费大力气做的什么“来往”、“白领日记”悉数夭折。

蚂蚁森林其实是无心插柳柳成荫,这个产品的本意并不是社交。

“最开始的初衷是希望做一个个人的碳账户,让用户了解自己每天的行为和低碳减排的关系。但因为碳账户的概念离用户太远,脱离用户认知,就想着用一些好玩的,能跟用户互动的方式做款产品,让碳账户的概念更接地气一些。”蚂蚁森林的产品负责人这样表述初衷。

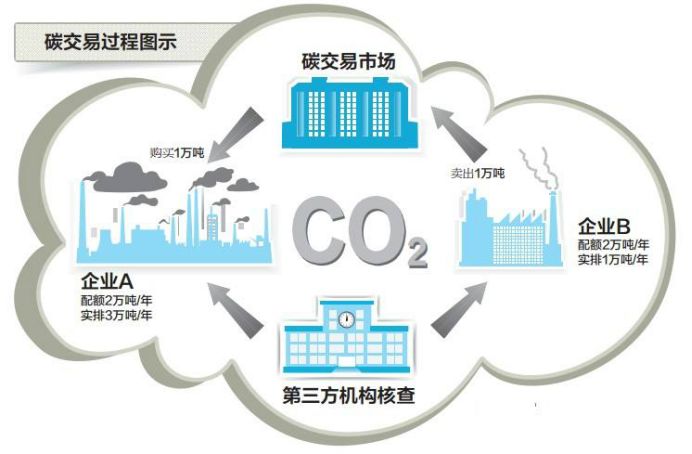

这牵扯出了另一个生僻的概念“碳账户”,很多人对它感到陌生。但“碳账户”、“碳交易市场”,却一直是个有着可期的未来,并一直不断落实壮大的行业。

只不过一直是“行业热,民众冷”的状态,如果在个人碳账户上先行一步的阿里能够等到未来个人碳账户交易的各种条件的落实,那“蚂蚁森林”碳账户将拥有比肩社交的巨大价值。

中国的“碳交易市场”即将迎来窗口期

要了解蚂蚁森林碳账户的概念,需先探究一下“碳交易市场”的起源。

“碳交易市场”其实是一个典型的完全由人为规定而形成的市场,这个市场形成的开端是1997年由84个国家签署的《京都议定书》,规定了各个参与国家温室气体的量化减排指标。但是协议同时规定了,各个国家的排碳配额是可以交易的。

具体来说就是,这个协议使各个国家的碳排放数量化,并且不同的国家规定了不同的配额,不能超标排放。

但是实际情况是,有些国家(主要是发展中国家),实际的碳排放量可能低于分到的配额,或者由于环保做的好的国家实际的碳排放量低于配额,那么这些国家可以把自己用不完的碳排放量卖给那些实际的碳排放量大于分到的配额的国家。

由于历史原因,发达国家需要承担更多的减排任务,但是由于发达国家一般能源利用效率高,能源结构优化,新的能源技术被大量采用,因此本国进一步减排的成本极高。

而相对来说发展中国家来说,较为粗糙的工业还有很大的减排改善空间,所以发展中国家平均减排成本低。

不同成本形成了高价差,碳交易市场由此产生。也因此碳交易市场目前主要的运行机制是由发达国家提供资金、技术及设备帮助发展中国家或经济转型国家的企业减排,产生的减排额度必须卖给帮助者,这些额度就像商品一样还可以在市场上进一步交易。

在《京都议定书》签署后,碳交易经过多年发展,参与国地理范围不断扩展,市场结构多层次深化,财务复杂度也愈加提升。形成了自己特有的行业,也诞生了许多专门的碳交易所。

但主要的四大交易场所集中在交易频繁的西方国家,分别是:欧盟的欧盟排放权交易制、英国的英国排放权交易制、美国的芝加哥气候交易所、澳大利亚的澳大利亚国家信托。这些碳交易所甚至推出了碳排放权期货,“碳配额”已经成为了一种金融产品在市场上流通。

2005年京都议定书正式生效后,全球碳交易市场开始出现了爆炸式的增长。2007年全球碳交易市场价值达400亿欧元,比2006年的220亿欧元上升了81.8%,2011年,全球碳交易市场规模达1760亿美元,折合人民币超万亿元。

近年全球交易规模大幅回落,但仍有500亿美元左右的规模。

这里有另一个背景是,尽管中国早在2009年就已主动提出到2020年单位国内生产总值二氧化碳排放比2005年下降40%—45%的目标。但根据《联合国气候变化框架公约》规定,在2020年以前,中国作为发展中国家,不承担有法律约束力的温室气体绝对总量的减排。

2020年是一个时间窗口,其它国家的减排计划此前也几乎规划到2020年。

比如俄罗斯承诺的是在2020年的温室气体排放量将下降百分之二十五,欧盟在承诺在2020年前减少30%,印度将在2020年前将其单位国内生产总值(GDP)二氧化碳排放量在2005年的基础上削减20%~25%。

因此,到了2020年,碳交易市场的本源——各国的“碳配额”将会发生改变,此前不承担法律约束力的发展中国家,将会以法律的形式承担起减排任务。可以预见的是,中国作为全球第二大温室气体排放国,公认为全球最具潜力的减排市场。

而根据有关规划,2017年中国也启动全国统一碳交易市场的试运行,首批纳入控排企业7-8千家,配额总量高达50亿吨,现货交易规模有望达50~100亿元。未来金融衍生品市场放开后,市场交易规模有望达2500亿到5000亿元。

这样的背景和市场潜力下,未来的碳交易市场,极可能超越石油市场(2016年石油市场规模是3,910 亿美元),成为世界第一大市场。

如此规模自然引人垂涎,阿里是目前互联网企业中唯一既有明确市场概念,并又有所行动的公司。并且,切入的角度也很独特,想要把此前一直在国家和企业之间运转的碳交易延伸到个人。

从走路种树到走路挣钱

碳交易市场形成的原因是各个国家的配额和减排成本差。但是想一下,制定减排协议的根本目的是什么?是控制全球总的温室气体排放。

所以无论是谁减排,只要总量减少,就算是达到了最终目的,因此才会产生交易行为。那按照减少全球的温室气体的思路来想,个人减少温室气体的排放也是有同样效果的。

由此诞生的个人碳账户,以量化的形式记录下每个人的低碳行为,那个人碳账户里面的减排额度完全可以拿到市场上进行交易,每个人就类比成了一个微小的公司,用不完的“碳配额”可以转让给排碳超标的企业,用以完成整个的减少温室气体的目标。

想一下未来可能的情景:你多走的步数、骑的共享单车......这些低碳行为都将以量化的形式储存在个人碳账户中,可以用以交易。走的每一步可能都是钱!而阿里将会是掌管碳账户的个人银行。

看到这里,应该能够明白蚂蚁森林碳账户隐藏的目的了吧!如果未来个人碳账户交易落地,全民都能走路挣钱,而阿里的碳账户又是一统天下的局面,这个碳账户的粘性可能根本就不输微信,拥有无限的想象力。现在蚂蚁森林的碳账户在战略高度上已经是支付宝三大账户之一,另外两个是资金账户和信用账户。

但是看得远,布局早的代价是市场的不成熟。

蚂蚁森林能撑到阿里想要的未来吗?

蚂蚁森林的产品构想上分三步走。

第一步是初期通过公益基金会购买个人碳账户所积累的“绿色能量”,将其转化为植树行为。

第二步是参照国际上通用的自愿减排交易机制开展减排项目交易,鼓励有社会责任的企业和个人购买。

第三步是未来个人碳减排活动能够形成国家认可的方法学并纳入中国自愿减排项目类型,将能成为以后个人参与碳交易的“碳户头”,参与未来碳市场的买卖与投资。

而前期之所以要用蚂蚁森林这种形式,就是因为,直接跟用户说啥是碳账户,以后这个碳账户能够帮你挣钱什么的,根本没人会听。

通过植树这种游戏才更能吸引用户关注并参与,且在参与的过程中,用户对“低碳”这个概念有了感性的认知,知道了具体哪些行为是低碳减排。

但这些教育市场的行为都是需要付出成本的,在昨天植树节上,支付宝公布的官方数据是:截至2017年底,蚂蚁森林已累计种植和维护真树1314万棵。到2018年底,还将计划投入超过5亿元,未来五年将造林600万亩,相当于植树5亿棵。

这些,都是真金白银的投入,并且随着用户数的增加,投入会越来越大。而与稳定的投入相比,个人碳账户什么时候能够参与到全球碳市场的交易中却是难以预料的。

需要的外部条件很多,首先是如何能够建立起统一的碳减排数值标准。现行的蚂蚁森林所用的个人减排计算方法是与北京环境交易所合作开发的一套算法。

而未来想要接入碳交易全球市场,还需要蚂蚁森林的算法得到国际上的认可。又由于整个碳交易市场本质上是人为规定形成的供需关系,所以最终市场的境况将会很大程度上依赖国家之间的博弈和共识,市场份额虽大,但不稳定因素也高,风险更不可预测。

另外一个更实际的问题是,在最终个人碳账户交易的盛景到来之前,仅靠蚂蚁森林这款产品能不能留住用户。

在碳账户布局这件事上,阿里固然是高瞻远瞩,但蚂蚁森林本质上还是一款游戏产品,那自然就有着自己的寿命,令人怀疑的是,用户在种树这件事上还能有兴趣多久,毕竟这只是一个非常简单小游戏,种树的过程也需要日积月累非常缓慢,会不会像其它小游戏一样慢慢无人问津?

即便由于蚂蚁森林的公益性收获了很多赞美,但是这些实际的产品问题却还是存在。

而做游戏,无疑是老对手腾讯的专长。第一个吃螃蟹的人并不一定是最后的赢家。这句话在过往商业史上曾无数次被验证。目前在初期的碳账户布局上阿里的优势其实就只有一个时间早,其他的无论技术壁垒,还是用户规模壁垒对于腾讯来讲都不存在的。

如果腾讯未来看透这个市场,做出可玩性和用户粘性更高的“企鹅森林”,那“蚂蚁大战企鹅”很难说谁的赢面更大。

在整个碳账户的纵深推进上,仅仅只靠一个蚂蚁森林来完成“碳账户”的布局,看起来分量着实有些不够。不仅需要各种外界条件的完备,还需要阿里能够推出更多产品并持续的改进玩法增加用户粘性。

小蚂蚁能不能完成大梦想尚不得知,但是多种两棵树还是好的。

评论