邓亚萍

奥运冠军

乒乓球大满贯得主

河南邓亚萍体育产业投资基金创始人

我曾经在16岁的时候,拿了第一个世界冠军,连续8年的时间世界排名第一,这个记录到目前为止没有人突破。一共拿了18个世界冠军,包括4个奥运会的金牌。不过,这都是我24岁之前干的事情。

24岁那年,我决定退役,虽然我那个时候基本上是没有对手,称霸了世界排名第一的时间长达8年,其实我面临的是艰难的选择。

对于运动员来讲,我们天然的面临退役选择的问题,可能曾经达到一个高度,但同时我们面临着从零开始的残酷历程,退役之前我经常问自己,是不是像老前辈们一样,退役下来做一个教练?我认为我可以。但同时我也问自己,我是不是可以再做点别的呢?可不可以挑战新的领域呢?我发现当时24岁的我,并没有找到很好的答案,或者是说我没有答案。

如果我不去做一个乒乓球教练,如果我到社会上去竞争,我凭什么能赢?事实是,我们从小就在专心致志打球,根本没有时间去做别的事情。

我不断问自己,但却又找不到答案。就这样,最终我选择了去读书,去清华,1997年11月开始我从ABC开始学习。

为了不掉队,我开一些小灶来补课,陈教授是清华外语系系主任,他给我上了第一堂课,上来就问我亚萍英文什么水平,我英文水平是零,他都不敢相信,不可能清华还有这样的学生。他又问我,你会写吗?我说不会,这样,你先写写26个字母。就这样我写了能想起来的英文字母,大小写全放在一起,还没有写全,交给了老师。这就是我1997年11月的第一堂英文课。

运动员是特别倔一帮人,有着倔强的精神,不达到目的,不拿到冠军,不实现梦想不罢休的这样一帮人,我不甘心我是清华最差的学生,我开始玩命的学习。

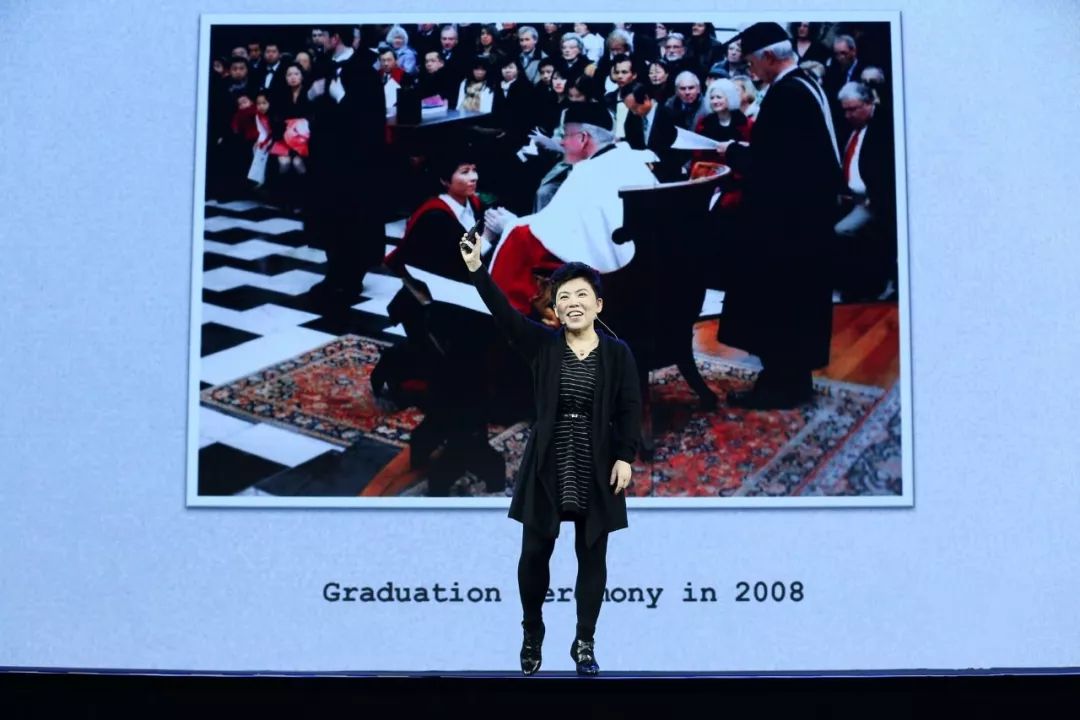

随后因为在清华读书,同时又被中国奥委会推荐为国际奥委会运动员委员,当时被送到英国快速通过语言关,结果遇到剑桥的毕业典礼,剑桥800多年的历史,每年在毕业典礼那一天,全城的钟声响起,在看到太多的毕业生穿着他们的毕业礼服,从不同的学院走到了他们的镇中心来参加毕业典礼,他们的父母和亲朋好友都是盛装出席,这是他们认为最值得骄傲的一个时刻。那个时候的我,推着自行车在那儿足足看了一个多小时,当时就问自己一句话,我哪天能成为剑桥的学生呢?立刻我就开始自我否定,这辈子是没希望了,我是1998年3月去英国,剑桥毕业典礼的时候是6月,我想我才学了几个月的英文,而且我已经25岁了,我相信自己这辈子可能没有这个机会再到世界著名的学校学习,成为一个学生,所以当时我跟自己说下辈子吧。

但是就是有了这样一个闪光的时刻,当我读完清华,又读了英国诺丁汉大学研究生以后,重新让我想起了那个关于剑桥的梦想,我对自己说,既然好像这辈子能干的事情,我为什么不去试。之后就有了我到剑桥读书的故事,2003年1月,我正式入学剑桥大学,攻读我的博士学位。

大多数时间毫无疑问是在图书馆里,大量的阅读,大量的文献,在国外拿一个博士学位并不简单,为了剑桥的博士学位,主要研究方向是关于奥林匹克品牌的商业价值。

谁都知道奥运会的重要宗旨是重在参与,奥运会的精神更高、更快、更强,但是大家知道奥运会赚钱吗?奥运会怎么赚钱?恐怕谁都不知道,坦率地说,奥运会是一定赚钱的,但它不是以赚钱盈利为目的,是以发扬奥林匹克精神和运动,让更多的青年人参与起来的一种商业活动。奥林匹克商业品牌的价值,这就是我的博士论文主题。

最终我完成了我的论文,历时5年的时间,在这之前,没有任何人学术研究奥林匹克品牌的商业价值,尤其是关于如何利用好赞助权利,怎样更好扩大影响力,我做了完全不同的4个公司案例分析,以及采访超过100个小时全球项目的高管,最终写成了我的一份论文。

在我答辩的时候,我非常紧张,因为没有经历过博士论文答辩,要知道在国外留学答辩的过程是极其痛苦的,你能否毕业,完全取决于你的答辩官对于答辩的满意程度,用了5年的时间,如果不能毕业的话岂不是很可惜。

在答辩过程中按照我们提交的论文,我发现答辩官的答辩问题要么随机,要么按例子问相关的数据和问题。要知道运动员是从小打比赛的,在比赛当中不断锤炼出来的,到赛场上越优秀的运动员越不怯场的,甚至人越多发挥越好,好多人来疯,人少了还没劲了。

我把答辩看作跟考官打了一场比赛。很多人说,我在打球没有赢人家的时候先用眼睛杀死对手了,当然,我不会用眼神杀死我的答辩官们。我把包一扔,搁在门口,论文还拿出来就说,问吧,随便问,反正论文都是我自己做的。

直到答辩官们问到一个特别小的数字的时候,我才拿出我的论文,这整个过程是2个多小时的时间,我非常享受这个过程,这个过程完全是在一个层面上去讨论问题。其实在我答辩之前,我的导师跟我讲过,你会非常享受这个过程,我当时跟导师说不可能,很可能就给我挂掉了,我的导师说你没有问题。果不其然,在这个过程当中,确确实实,我们有了非常多在一个水平层面上的尖锐讨论,到了最后那一刻,我的答辩官们告诉我,论文通过了。

我耗时5年的一种压力,瞬间落地,终于结束了。

我们每一个人都面临着不断地学习,不断地挑战和不断地选择。

其实在我选择去读剑桥的时候,很多人,包括我的父母、老师、朋友,都劝我说最好你不要去选择这么难的一个学校,万一读不完,多丢人。我想过这样的问题,但是自从我站在那儿看了一个多小时毕业典礼,这些剑桥的毕业生给我留下深刻印象的时候,我认为如果这辈子能做得事情,一定要去试一试,哪怕可能面临的是失败。但是我更愿意通过自己的努力去达到这样一个目标,最终,我在剑桥毕业了。

其实每个人对于人生的选择,尤其是在陌生的领域都有天然的畏惧,或者是一种恐惧。但我想,我们在选择过程中应首先去考虑自己最擅长于做什么,是不是有一定把握。当然不完全抛开说,我心里一点谱都没有,完全迈出这样一个选择,这是很难的,但是我对自己有信心,因为这个信心对做这个决策是很重要的因素。

是不是充分了解自己,是不是充分相信自己,具有达成目标的能力。最终你还是要去想一想,你希望成为一个什么样的人,你最终想为社会,为人类的进步,你能够贡献什么样的力量。

我们都要不断地问自己,我自己想要成为什么样的人,我能够为别人做一些什么样的事,体现什么样的价值,不管你选择什么,我相信我们很多时候都会面临选择,但我非常的建议大家首先不要畏惧,因为每个比赛,一定会有一个结果。比赛总是有赢有输。既然你想赢,你就打好每一分球,把你的过程每一步走好,最终你站在那个领奖台,不要想领奖台,而是要赢这个比赛。

记者 | Bond

编辑 | Meng

评论