最近,“大数据杀熟”这个词刷爆了各种社交网络,引发了网民热议,一时间互联网公司也是谈数据色变,网民隐私这一饱受争议的话题也再度回归大众视线。

大数据可以勾勒出所有用户画像

进入到21世纪,互联网更进一步发展,海量的内容无时无刻不在冲刷着我们的大脑,无数的事情都在影响着我们的三观,尤其在大数据时代,甚至可以通过数据来勾勒出一个人的整体画像。

大数据,也被称作巨量数据几何,指无法在一定时间范围内用常规软件工具进行捕捉、管理和处理的数据集合,是需要新处理模式才能具有更强的决策力、洞察发现力和流程优化能力的海量、高增长率和多样化的信息资产。

简单来说,我们在互联网中进行任何动作,都会产生相应的数据,而这些数据汇集之后,通过整理,便可以得到有效的数据,把用户人像勾勒出来,进行精准定位,不论是投放广告,或者观看喜爱的文章以及视频,都能在前排推送给用户。

而所谓“大数据杀熟”,顾名思义就是企业通过对用户的使用习惯和使用记录进行分析,从而对不同用户开出不同的报价方案。

目前在知乎上,也有众多关于大数据杀熟的讨论。

据了解,大数据杀熟涉及的案例已覆盖网约车、视频网站会员、酒店预订等多个方面。

有知乎答主表示,大数据杀熟的情况业内人士已经呼吁了很多年,只是一直未受到老百姓的重视,并举例了几种大数据杀熟的现象,目前该回答已获得超过7000人次点赞。

先一起来看看,那些隐藏在我们身边的大数据杀熟情况吧。

1、网约车

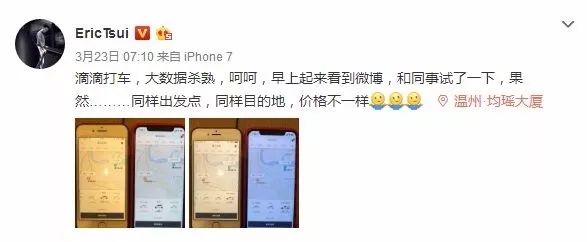

大数据杀熟情况曝光后,网约车成为“重灾区”,有网友在微博上表示,同样的出发点,同样的目的地,在相同的时间下使用不同的手机打车,发现平台给出的价格却不尽相同。

情况曝光后,立刻引发众多网友共鸣,不少网友纷纷表示,曾遭遇过同样的打车路线,价格却不尽相同的情况。并在微博上晒出截图为证。

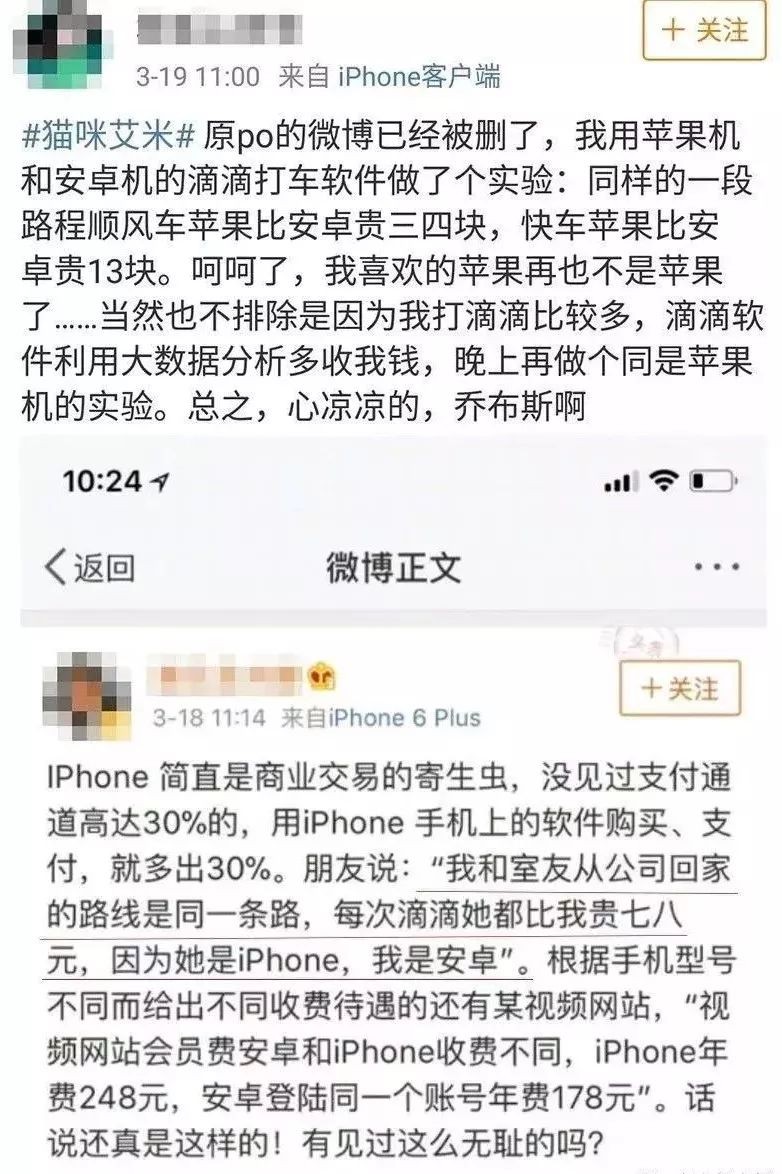

#用苹果打车比安卓贵#也成了微博话题,一时间,网约车价格差异问题引起了不小的讨论热潮。

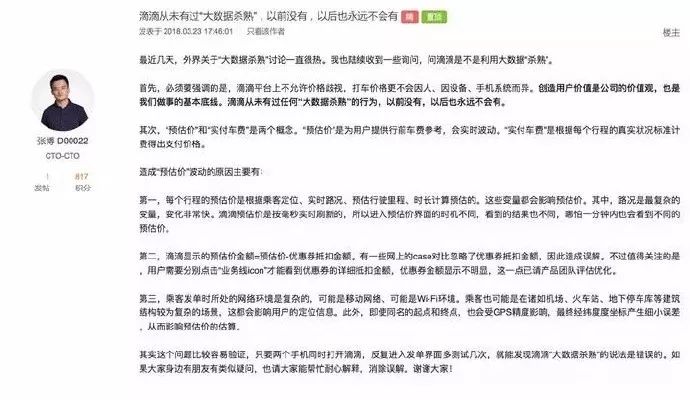

对此,滴滴CTO张博也给出了回应。张博表示,“预估价”和“实付车费”是两个概念,乘客发单时即便是同时同名的起点和终点,也会受GPS精度影响,最终经纬度坐标产生细小误差,从而影响预估价的估算。价格不会因人、因设备、手机系统而异。“大数据杀熟”的行为以前没有,以后也永远不会有。

此后,也有媒体和网友对网约车价格进行测试,价格并未出现不同的情况。

目前来看,同样的路线价格相同的情况存在,但网友不断曝出的不同价格也是事实,真相如何,还有待进一步验证。

2、视频会员

网约车软件的系统收费差异尚不明确,但在有一些手机APP消费中,苹果和安卓用户却是存在实打实的差异。

腾讯视频中,安卓用户购买VIP卡,1个月、3个月和6个月分别需要20元、58元、108元,年费是198元,而苹果用户则分别要贵5元、10元、20元和35元。

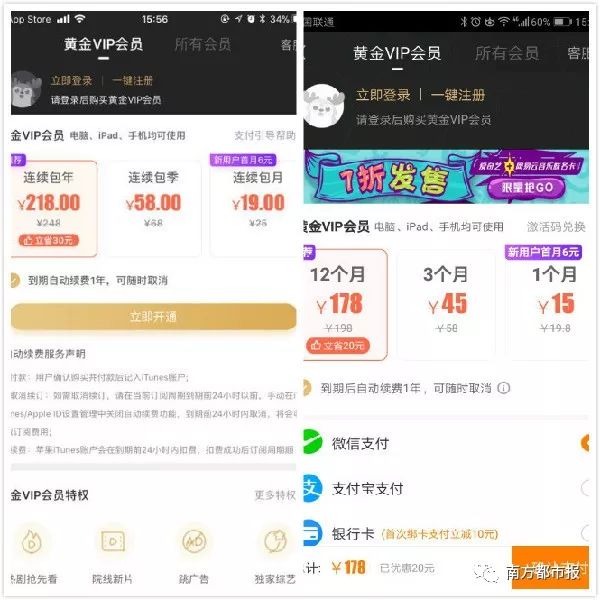

在爱奇艺APP中,安卓用户购买12个月黄金VIP会员收费178元,而苹果用户使用应用内支付是218元,价差达到了40元。同时,3个月、1个月的会员服务,安卓用户分别为45元和15元,苹果用户分别为58元和19元,价差分别是13元和4元。

搜狐视频会员套餐中,安卓用户包月为15元,会员年卡为168元,而苹果用户则分别是16元、198元,差价为1元、30元。

在优酷视频上,月度、季度、年度VIP会员,苹果用户要比安卓用户贵5元、6元、30元;连续包月会员也要贵4元。

同样的差异也存在于社交软件、阅读软件上。

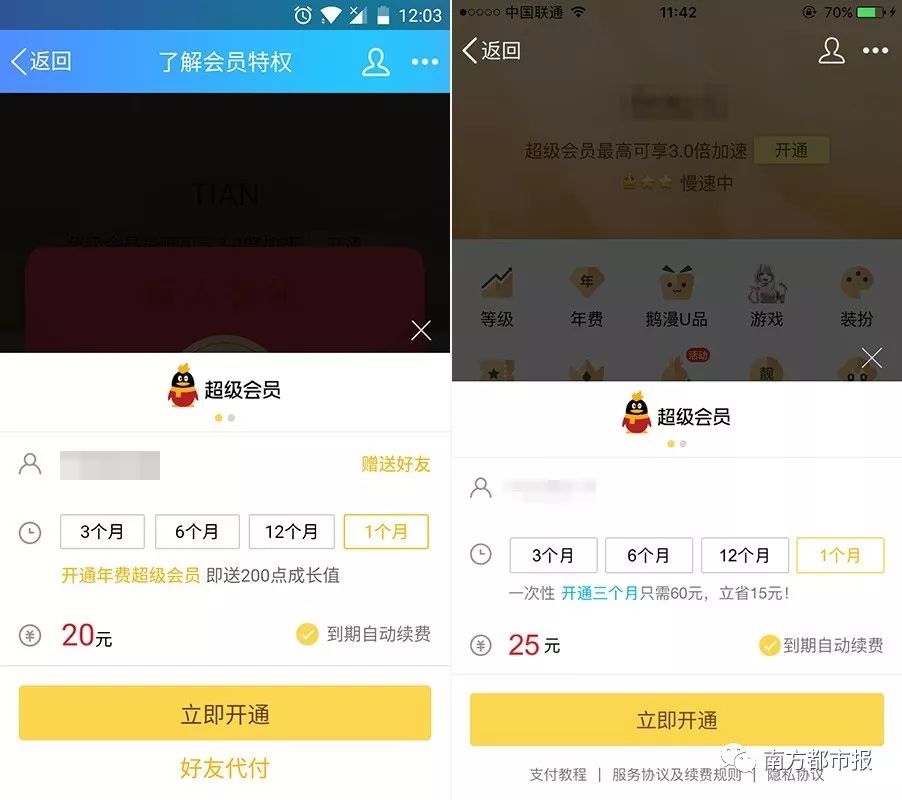

左边为安卓,右边为苹果。新浪微博会员,连续包月会员,安卓比苹果便宜2元。

左边为安卓,右边为苹果。QQ超级会员,1个月会员,安卓与PC端价格一致,比苹果便宜5元。3、6、12个月会员,苹果与PC端一致。

3、酒店、电影票APP等

一位网友表示,自己在某在线旅游平台订机票,选好的那班每次看时都会上浮;而当自己选好该机票后取消,再选那个机票时,价格立刻上涨甚至翻倍,在自己觉得“不买会更贵”而匆忙下单后,发现该航班价格又恢复到最初的低价。

青岛的陈女士携程消费积分比她先生高了近六万。作为老顾客的她却遭遇价格歧视,两个人定同样的酒店,反而先生的价格更便宜。

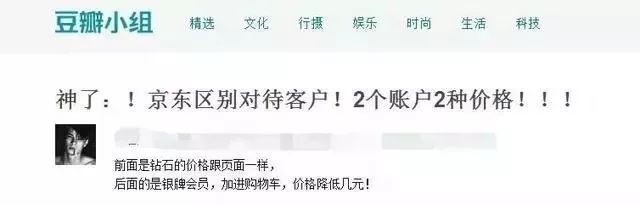

有网友在豆瓣上表示,在京东购买商品时,出现2个账户2种价格的情况。

此外,还有网友在去哪儿网站上预定房间时,也出现同样的情况。

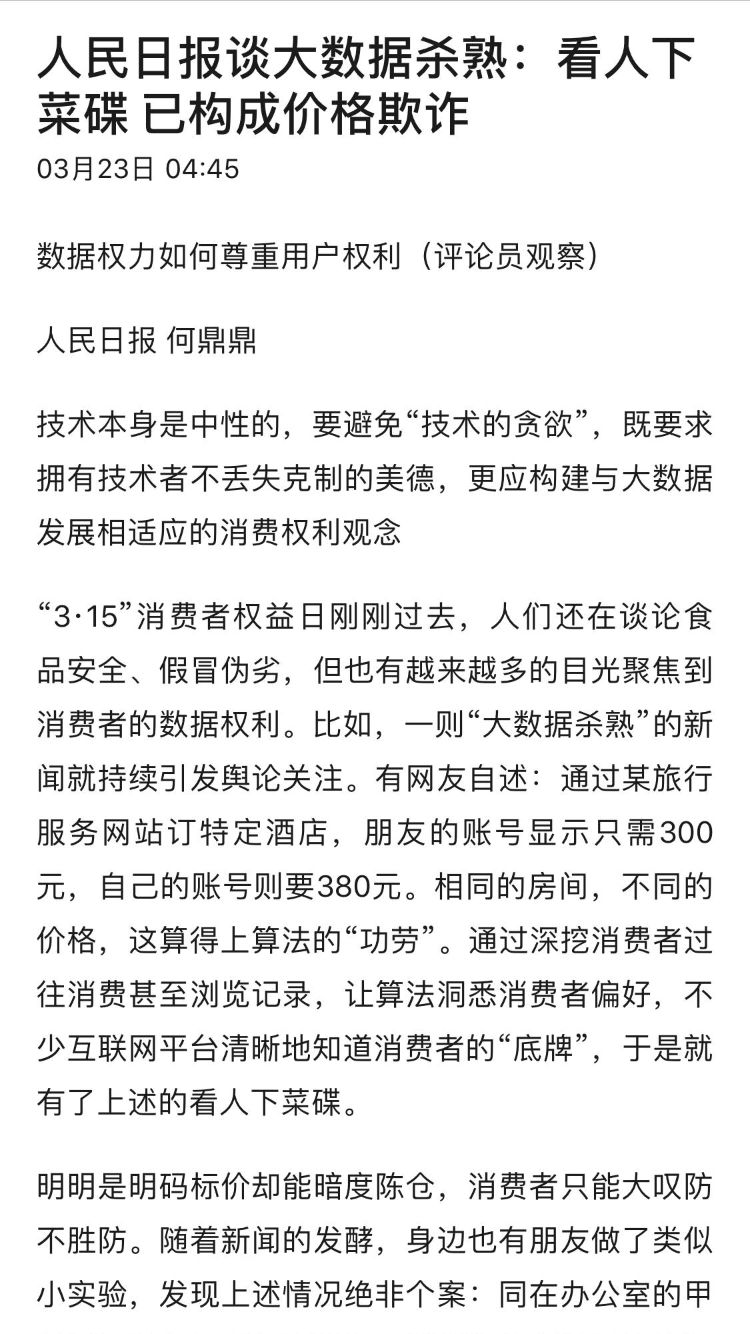

针对不断发酵的大数据杀熟现象,《人民日报》也发文《看人下菜碟,已构成价格欺诈》,表示大数据杀熟的行为已经构成价格欺诈。

(图片来自于人民日报)

天津财经大学经济学教授丛屹认为,互联网商家利用大数据杀熟这个现象,基本吻合一级价格歧视的特征。一级价格歧视,指的是商家有能力对每一个消费者制定一个量身定做的价格。实质就是,商家在摸清消费者的消费习惯后,掌握了消费者愿意承受的价格,最终尽可能地侵占每个消费者的全部消费剩余。

也有专家认为,这其实是给价格敏感的人提供了更多优惠。知名大数据专家、电子科技大学大数据研究中心主任、教授博导周涛表示:让不同的消费者看到不同的价格,大家往往一听到这个就觉得是价格歧视。其实可以反过来想,有些消费者看到的是原价,有的消费者可能会看到优惠券、返现券后的价格。在这种意义上讲,我们可以不把它理解为价格歧视,而是给价格更敏感的人更多优惠。这不是“杀熟”现象,而是“杀对价格不敏感的人”。

大数据的本质是双赢

正常情况而言,数据的收集不管对于企业还是用户来说,都是有利的,企业可以利用这些数据更好的服务自己的用户,在明白用户的喜好之后,更精确的投递自己的产品,而用户也能够很轻易的找到自己想要找寻的内容。

严格来说,大数据的这种策略在互联网被发明之前就已经存在,早在市场经济的开端,商家们就自发的开始了对市场的调差,了解市场偏好,这便是最初的市场调研,针对不同用户群设计战略,也是商品社会建立的基石之一。

但是这种本就对双方都有利的策略,在某些人漠视规则越界的情况下,一切都发生了改变。我们每个人每天都会产生无数的信息,这些信息通常来说是没有价值的,但是在筛选之后,能够体现我们日常行为习惯的信息则具有极大价值。

我们生来平等 但大数据让你不再平等

大数据算法的本意其实是对于用户更加细致的划分,把所有模糊的事情进行分类,让他们的决策模型能够建立的更加逼真,如果这些都成功了,那么差别化对待相关用户显然是商家们最大的追求。

在平常,我们无法不会因为一个普通人没有马云有钱,没有爱因斯坦聪明而去歧视他,但是在大数据细分之下,这种情况反而会发生。这就是大数据下的另一个严重后果,用户被分成三六九等。

但是并不代表说自己被划为金主,便一切都会顺利,反而由于被划定为目标用户之后,该用户所浏览的所有商品都会在一定程度上进行涨价,这种情况想必即使身价丰厚的人看到,也会心生不悦吧。

最后,大数据除了能够让用户迅速找到自己想要了解的事物,必然还会引导用户看到企业想让他们看到的信息,这样潜移默化的改变用户的思维放肆以及三观,这种方式有个浅显易懂的词“洗脑”。尤其在互联网上,几乎所有人都不会承认自己错误的情况下,这种洗脑的效果将更加突出。

目前而言,对于大数据还没有一个很好的规划,法律上也并不完善,因此网络上的信息倒卖时有发生,个人信息安全岌岌可危,与许多人想的完全不同,可以说目前网络上几乎没有个人隐私。

最后

我们的相关数据安全完全依赖于企业的自律以及道德,对于这些企业,仅凭借自律以及责任心来约束企业,即使加上社会力量自发性的监管,也无疑是痴人说梦。

在这里,并不是要摒弃大数据,而是希望大数据能够得到更为安全的使用,要解决这些问题,唯有从源头着手。一方面需要靠用户舆论以及政府监督来纠正这些商业公司的错误引导,另一方面也要着重发展大数据的算法。

面对这种技术上的困境,也只有更发达的技术手段才能彻底解决,目前的区块链技术便是解决大数据相关问题的有效手段,届时我们每个人都可以有效的掌控自己的数据,也不会被那些带有引导内容的新闻带偏。抱着积极而警惕的心,才是我们面对新技术该有的心态。

评论