作者:乐水

编辑:李春晖

杨幂拿到休斯顿国际电影节影后时,粉丝说“我们不管,反正好歹是影后。”吴亦凡拿下东京国际电影节中国电影周影帝时,粉丝说:“反正是个世界影帝。”

如今,争议奖项是否够大的可以歇歇了。一个多月后,中国可能会出现一个戛纳影帝和一个戛纳影后!

2018年,戛纳国际电影节将首次设立中国电影荣誉奖,包括最佳导演奖、最佳男主角奖、最佳女主角奖等五个奖项。

当国内喷明星演技糟糕时,国外撸奖就成为了最好的安慰。而随着这种消费潜力的野蛮生长,“量身定制”的中国大奖也就越来越多。

而随着带有中*、*中国际电影节的套路被识破,俘虏A级国际电影节就成为了有志者的下一个目标。

前有东京,后有威尼斯,左有柏林,现有戛纳。除了“排外”的奥斯卡,如今国际电影节没有中国资本拿不下的。

在一个多月以后的戛纳,除了“毯星”,发行商,可能还会有自媒体、网红、以及“野鸡奖”。中国资本的狂欢,蔓延到了世界电影的每一个角落。

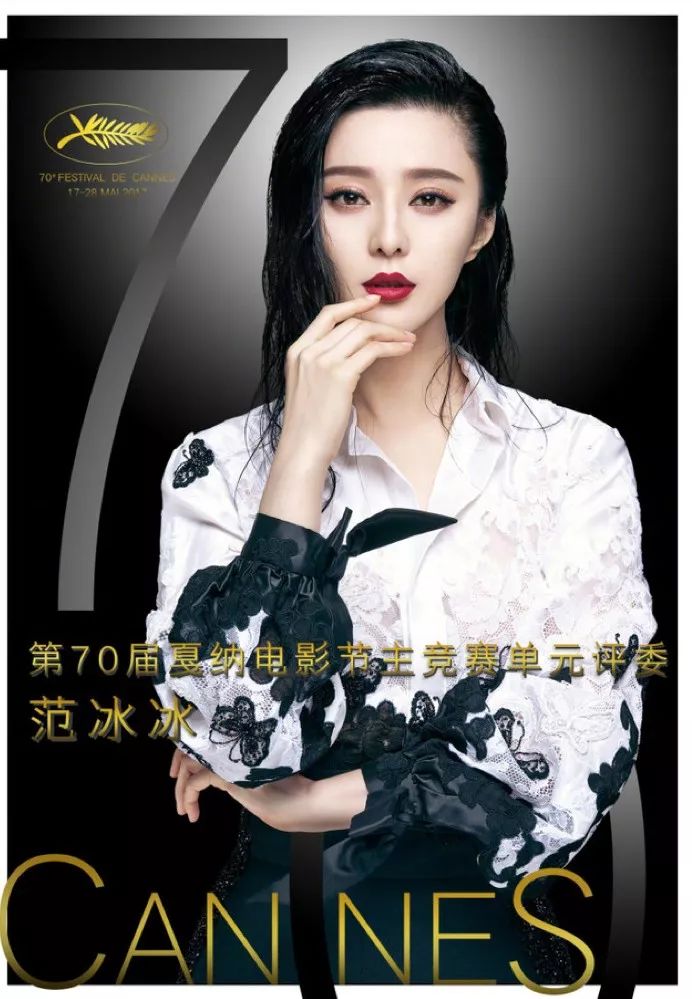

戛纳无需再识“范冰冰”

去年,范冰冰成为戛纳七十周年唯一一位华语评审。

但在主持人介绍时,误将范冰冰识别成了金敏喜。“她是中国巨星之一,她也参演过《X战警》系列电影,如果你没有看过《小姐》,你就不会知道她多有才华。”

尽管,范冰冰出征戛纳国内仍有争议,但面对“误认”,中国网友倒表现出一致的团结。毕竟,此时的范冰冰代表的是中国电影,这是脸面,不容侵犯。

今年,是否还会有中国影星出征戛纳不得而知。但显然,中国已经摆脱了通过明星来提高关注度的初级阶段。

2016年,道和集团影业宣布,将与法国国家最高技术视听委员会(简称CST)合作,共同打造戛纳电影节---亚洲电影盛典,戛纳电影节技术奖将移师中国和亚洲。

2017年,《看电影》杂志和微影时代成为戛纳电影节官方奖项Excellens摄影成就奖的合作伙伴,并与中国电影基金会-吴天明青年电影专项基金共设中国馆。

2018年,戛纳国际电影节将首次设立中国电影荣誉奖。从入侵到自办,中国资本用了三年,就让戛纳彻底投降。

首次设立的中国电影荣誉奖,共设立五个奖项,即戛纳中国电影荣誉奖、最佳导演奖、最佳男主角奖、最佳女主角奖和最受观众喜爱的影片奖。

并不复杂的奖项设置却要分为初选和决赛评选两部分。通过初赛评选出五部最佳影片进入为期4天的决赛展映。

划重点,5部电影入围决赛,而首次设立的奖项也只有5个。这意味着,只要飞往戛纳,基本上可以人手一份。

在奖项的创办上,所打出的标语是“六个一”:一次草根大众的狂欢,一个网络互动的平台,一个自由发声的窗口,一次文化交流的契机,一个影像艺术的盛宴,一个引领中国影视时代的崛起!

中国电影能否崛起,可能并不是一个中国电影荣誉奖所能决定的。但作为全球最著名的国际电影节,“一次草根大众的狂欢”是个什么鬼?

近日,临近戛纳中国电影荣誉奖报名截止日。一部广东本土电影《从民工到明星》入围戛纳国际电影节首届“戛纳中国电影荣誉大奖”名单。从略显“复古”气质的海报,基本可以判断出这一国际大奖的调性。

随着中国资本的广泛进军,戛纳未来无需识别“范冰冰”。划出一寸土地让人民币撒欢,或许是最简单的“一箭双雕”。

欧洲三大奖的“从华记”

戛纳的“亲华”早已不再新鲜。其实从近两年大量中国影片赴戛纳进行商业展映,和发行商前往电影交易市场购片,双方的互动就已经非常“暧昧”。

随着中国资本不甘只当看客,办个大奖也是必然之选。但戛纳的“亲华”并非独家,甚至欧洲三大国际电影节里,戛纳是最晚与中国拥抱的一个。

2016年,威尼斯国际电影节上,光大控股宣布签下威尼斯电影节“亚太电影艺术单元”独家举办权。合作方上海电影艺术学院能够推举两位评委、设立多个新奖项、推荐多部亚洲影给组委会作为入围提名作品。

但是去年,其获奖影片丝毫无法引起内地的关注。无论是影片本身还是明星,都因“不入流”无法起到“特供奖”真正的效果。

相比之下,柏林国际电影节的“亚洲璀璨之星”奖就要好得多。

这个由亚洲电影电视推广促进会联合北京电影学院、中国广播电影电视社会组织联合会演员委员会共同举办的“特供奖”,在第一届就成功将最佳编剧、最佳导演、最佳制片人三个奖项分别授予刘震云、徐皓峰、叶宁。

而第二届,则让《芳华》成为最大赢家,获奖近半。导演冯小刚荣获评委会特别奖,编剧严歌苓获得了最佳编剧奖,女主角钟楚曦也凭借灵气十足的演技获得亚洲新锐奖。

而且获奖影片《天才枪手》、《绣春刀2》均被内地影迷所熟知。冯小刚、张杨、金基德、塞缪尔·毛茨等电影人基本平衡了艺术和流量。所以,柏林国际电影节“亚洲璀璨之星奖”仅仅通过两年的时间,就在内地立足。

不得不说,主打文艺小众风的柏林却玩出了最主流、大众的“特供”。也成为了三大老牌国际电影节里,“特供奖”发展最好的一个。

特供奖,究竟谁找的谁?

除了戛纳、柏林、威尼斯特殊的单元设立,诸如将吴亦凡捧为影帝的东京国际电影节中国电影周的金鹤奖、满足《芳华》获奖刚需的塞班国际电影节、让杨幂首封影后的休斯顿国际电影节比比皆是。

每到这些“特供奖”出现时,国内影迷几乎一边倒的批评。但如果仔细细想,是谁逼出了这些“特供奖”?

影迷对“获奖片”的天然加分,让渴望在内地大卖的影片急需大奖镀金。而在商业类型片上越走越远的国产电影,早已不再是国际电影节的心水之选。因此,为国产电影量身打造一个“特供奖”就成为了当务之急。

粉丝有了吹嘘爱豆荣誉的契机,资本有了标榜实力的窗口,中国电影有了麻痹自我的“毒药”。但就在中国资本拿下东京国际电影节、戛纳国际电影节、柏林国际电影节等一系列A级电影节时,难道背锅的仅仅是中国资本的“不知廉耻”?

这笔“买卖”里,国际电影节至少应该承担一半的骂名。

世界电影同质化、小众化的创作倾向,让各大电影节的选片范围日趋狭窄,几大国际电影节之间的差异化并不明显。

好莱坞、NETFLIX的渗透和获奖片关注度的下滑,让老牌国际电影节倍感焦虑。长此以往,背后的“金主”能支持多久就成为了最大的疑问。例如东京国际电影节,就屡爆“钱荒”,经历了赞助商的撤资后,被称为“最穷的国际电影节”,急需“金主”续命。

中国电影尽管电影本身受制于商业片的野蛮生长,质量走低。但是对世界大奖充满渴望的同时“金主”无数,这成为了各大国际电影节最为看重的资源。

所以,对于国际电影节来说,找到“金主”支援就成为了当务之急。而中国电影本身也需要外在的造势,来匹配自身全球第一大电影市场的段位。二者的你情我愿,才有了今天“特供奖”林立的现实局面。

但绝大多数“特供奖”都是见光死的类型。吴亦凡、杨幂强大的吸引力尽管让背后的电影节走红,但在强大的关注度下电影节真实的性质展露无遗,因此很难持续影迷的关注。

例如上届东京国际电影节中国电影周,获奖的吴京和刘亦菲双双缺席,星光黯淡。而杨幂拿到的“阳光普照奖”难道还会迎来下一位中国顶级流量明星?

与此同时,帮助唐嫣拿下最佳女配角的伦敦国际华语电影节;帮助刘亦菲拿下最佳女主的澳门国际电影节;帮助赵又廷拿下最佳男主角的英国万象国际华语电影节以及帮助黄晓明拿下最佳男主的中澳国际电影节本身关注度就有限,也无法持续吸睛。

当最顶级的戛纳、柏林、威尼斯被拿下,中国电影的“特供姻缘”如何续写就成为了最大的难题。

评论