对酱的制作和使用,是人类的一种智慧。

用麦、面、豆等发酵制成的调味品,不仅方便储存和使用,为生活添加了滋味。也使做饭变的便捷起来了。

酱的好处,是把特有的味道固定了下来,这样,在做饭的时候,就再也不用担心把几个调味料调和在一起,因为比例把控不好,味道不对了。

看似变化多端的中国烹饪,归根究底,其实是各种食材与调味品在不同的火候下,产生的结果。味道如何,完全是对这三个关系的拿捏。这种拿捏在某种程度上,完全是依赖个人经验的。

酱在这个过程中,却恰恰起到了平衡作用,让人为的因素降到了最低。酱更像老祖宗给我们留下来的方便食品,随处随时可用,却永远保持着一个味道。

无论是安土重迁,还是远走他乡,一罐综合着家乡各种味道的酱,足以让我们找回家的味道。

酱的出现,让我们体味到了粮食的另一种味道。

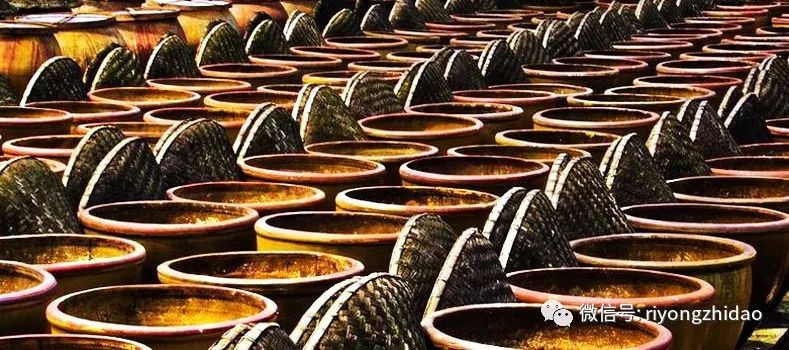

中国人的很多调味品都是从粮食中提取酿造出来的,自周代起,中国人就掌握了发酵的技术,以动、植物等各色食材为原料,制作出各类酱制品,亦有「百酱」之说。

其中,作为五谷之一的大豆,也是制酱的主要材料,根据大豆发酵的程度和工艺过程,产生了多种调味制品,如豆豉、豆酱、面酱、酱菜等等。

酱油就是从酱演变出来的,最早的酱油是由鲜肉腌制而成,与现今的鱼露制造过程相近,因为风味绝佳渐渐流传到民间,后来发现大豆制成风味相似且便宜,才广为流传食用。东汉崔寔的《四民月令》所载的「清酱」,就是今日的酱油,即是从酱中取汁而制得。

至宋代,酱油的名称被正式使用了。现在的酱油延续着用豆、麦、麸皮酿造,已经是我们的生活中再普通不过的调味品了,每天各色的食物中,总少不了它的存在。

提溜着一个酱油瓶子,穿过门口的小街,到路口转角的门市部,打一瓶酱油,再用余下的零钱,给自己来一块糖果,这是小时候最爱跑腿的事之一。

能打酱油,也算是男孩子自己独立成男子汉的标志之一。第一次干这事,也是战战兢兢,即便通往门市部的路没多远,而且熟悉的不能再熟悉了,但独自一人出了家门,手里捧着个玻璃瓶子,总归有些怯生。

大概那时,大多的孩子到了五、六岁的年纪,帮着家里打酱油,是长大的第一课。

那时候的酱油、醋,都是零称散卖的,门市部里的一角,总是放着两只大缸,一只存着醋,一只放着酱油。揭开盖板,浓郁、鲜香的酱油气味扑面而来,醋的味道则让人不禁吞咽口水。

门市部的售货员,熟练地将漏斗架在玻璃瓶上,拿着带有长柄的提子,从大缸里舀出酱油,倒进插在瓶口上的漏斗里。

「紧打油,慢打酒,卖果卖菜秤抬头」,那个年代,诚信商户给顾客的小小优惠,就藏在这提子的动作里,也是这买卖之间的温情互动。

用来做酱油的大豆,是中国特有的谷物。

古时,豆类被称为菽「shū」。

日语的醤油「しょうゆ」,读作「shyo yu」。英文的soy,被称作大豆或酱油,酱油标准的英文名为Soy Sauce。两者的读音实际上,都和菽的发音接近。

文化就是这样,在时代的演变中,不断的流动着。

在中国人的厨房,酱油是味道的秘诀之一。

防止腐坏所加入的盐,为酱油提供了咸味,经历时间与空气的变化,赋予了酱油所特有的鲜香与微甜,为各种食材的味道提供着神奇的变化,变成了饭桌上每一道令人怀念的记忆。

甚至一碗最简单的酱油拌饭、酱油汤,都饱含着热腾腾的,家的味道。

酱油的滋味,看不见,尝的出,入了生活的味。

穿越几千年,跨越南北西东,成了我们每一个中国人日常生活里,最基本的味道。

图片来源:互联网络

评论