美团点评高级副总裁王慧文

美团打车在3月21日登陆上海,同时上线了出租车和快车两种业务。在南京试点一年后,美团打车最终跨出了布局全国市场的第一步。4月4日,王兴在员工信中表示,美团和摩拜签署了全资收购协议,摩拜将正式加入美团。至此,美团在出行板块上又完成了一个重大布局。

4月10日,经过8天的试运营,滴滴外卖正式在无锡全城范围内上线,并宣布当日订单33.4万单。滴滴方面表示,接下来外卖业务将在南京、长沙、福州、济南、宁波、温州、成都和厦门等城市上线,滴滴目前正在各地招聘外卖骑手。对滴滴所说的已经在无锡取得了市场份额第一的消息,美团称,美团外卖一直稳居第一。

滴滴与美团点评这两家企业除了作为估值最高的互联网独角兽企业,他们有很多其他共性,比如,都经历了惨烈的行业大战最终脱颖而出、通过巨额融资获得行业地位等。如今,两个小巨头互相侵入对方的核心业务,这场烧钱战已经全面打响。

中国的网约车市场,在滴滴合并快的与优步中国后,一家独大,已经进入垄断地位。无论是从司机侧,还是用户侧,大家都期待有新的有竞争力的网约车企业入局,以此来与滴滴对抗。美团的介入,确实起到了满足用户的需求。但在烧钱战中,用户是没有忠诚度的。如何给用户提供更好的用户体验,获取更多的用户,这是两家企业都要思考的问题。

近日,美团点评高级副总裁王慧文在“零界·新经济100人2018年CEO峰会”上发表《从用户体验出发的一些思考》的主题演讲。他从产品经理的角度谈到,用户体验在发生根本性变化,过去做不好用户体验是能力不行,而现在公众是在指向公司价值观有问题。

王慧文表示,长期强调专业专注的公司,常常会被诟病用户体验差是因为价值观有问题。不被强调专业专注的公司,反而不会被认为价值观有问题。他举例说明,即便在腾讯最有争议,最被行业诟病2010年左右的时候,没有人指责腾讯用户体验问题,反而指责腾讯抄袭。

他提到,大众刚需的基础应用,应该保持2—3家的竞争状态,尤其要避免非用户选择性的一家独大,即通过资本的方式实现一家独大,两个公司合并同类项。

他认为,一家公司从1000亿美元降低到100亿美元除了业绩的下降,优秀员工的离开导致事实上做好用户体验的能力开始下降了,然后因为用户体验能力下降,进一步带来用户口碑的恶化。用户口碑的大幅恶化之后,带来了最后的效果,黑这家公司变成政治正确,不管这家公司做什么事,是对还是不对,大家都认为是错。

“这是1000亿到100亿这个阶段发生的事情,这个过程中用户体验肯定没法保障。如果这个行业还同时是一个大众刚需的一个行业,也就是你在满足大众刚需的时候还一家独大,用户必须用还没得选择,这是更糟糕的情况。”他说。

王慧文进一步表示,如果你是一个单业务公司,无论什么业务都会到,你的员工、你的投资人都会有给你压力。要避免这个事情发生,并不是坚守用户体验就行了,而是要在已有的业务达到天花板之前要开始新业务。

“只有用新业务的增长来满足员工和资本增长需求的情况下,才有希望避免旧业务进入‘王慧文四杀’的状态。”

对于“美团点评被诟病在没有在任何一个市场建立根据地就开辟下一个市场”的说法,他表示,所谓“根据地”,指的是你在一个市场实现一家独大,可以为所欲为,可以压榨上下游,而且还不被人动摇根本,还不会被消费者抛弃掉的情况。而这种情况下,事实上是就导致你不能保持那个领域里面有两到三家的竞争状态。所以如果你要指望又能满足用户需求,保障用户体验,又能满足资本的需求,保证员工发展需求,事实上不能等到那一天再去开辟新业务,要更早的出发。

以下为王慧文演讲实录:(实录来源于猎云网、腾讯科技,经创客猫编辑)

王慧文:

我正在考虑关于用户体验的问题,恰好在这件事情上有一些新的思考,以及这个事情在发生新的变化,所以今天就跟大家分享一下对这件事情的思考和理解。希望大家首先别假定我代表我们公司,这是我站在观察的角度所作的思考。为了让我今天的分享相对客观,所以我也尽量不点公司的名字。

用户体验发生根本变化:从能力问题到价值观问题

我的真实身份是一个产品经理,作为一个产品经理有很多关键词出现得非常高频,比如产品经理用词里面第一高频出现的是“需求”,“用户体验”大概是第二高频词汇。

我在加入美团之前有一段时间做了线上产品,做社交网站,也就是非交易型、非履约型、比较轻的产品。对于这种产品来说,用户体验比重非常高。后来我开始做团购、外卖,我一直在想这种业务中产品经理要负责的用户体验主要是做什么事情,用户体验发生了什么样的变化。

我观察到,从我开始进入行业到过去的两年,用户体验这件事情发生了一个特别根本性的变化。

过去大家说你这个产品用户体验太差,或者说你这个公司的用户体验太差,基本上是指你做好用户体验的能力不行,是个能力问题。但在过去两年里面,大家在提到某家公司的产品或者某一个业务用户体验不好的时候,用户的指向是指公司价值观有问题。

这个变化对于我这样一个产品经理来说,是非常颠覆性的。过去产品经理在做用户体验的时候,一直在修炼这方面的能力问题。但是今天产品经理修炼能力的时候,似乎解决不了用户体验问题了,因为大家觉得不是能力问题,而是价值观问题。这是一个趋势,而且这个趋势在越来越强化,这是第一,用户体验的难点转变。

第二,容易被用户把用户体验问题归结到价值观这个问题上的公司,常常有另外一个特征,就是这个公司可能长期的强调专业和专注。这是正面的描述,我这个说法还有反面的描述,那些不被认为是一家专业和专注的公司反而很少会出现价值观类的用户体验问题。

举个例子,比如说阿里巴巴,它不是一个专业专注的公司,这家公司的产业链非常强。大家说阿里巴巴某个产品有用户体验问题的时候,从来不会说阿里巴巴的价值观有问题,基本上是说产品经理能力有问题。

腾讯基本上一般来说也不会被认为是一个专业和专注的公司,当然首先腾讯的产品用户体验公认的好,但是即便用户体验有不好的时候,也基本上很少有人说腾讯这家公司价值观有问题。即便在腾讯最有争议,最被行业诟病2010年左右的时候,没有人指责腾讯用户体验问题,反而指责腾讯抄袭。

通常认为公司专业和专注更容易把体验做好,不专业、不专注怎么会把用户体验做好呢,这才是常规的直觉。但今天,专业和专注的公司最后常常被诟病公司的价值观有问题,用户体验差;不专业不专注的公司,如果用户体验有问题的话,大家会觉得能力有问题。

从1000亿降到100亿美金,这个阶段会发生什么?

什么原因导致这两个问题的出现?前一段时间在我自己朋友圈做了一个小调查,两个选项,A:0 --> 1000亿美元 --> 100亿美元;B:0 --> 100亿美元,有A和B两个选项。

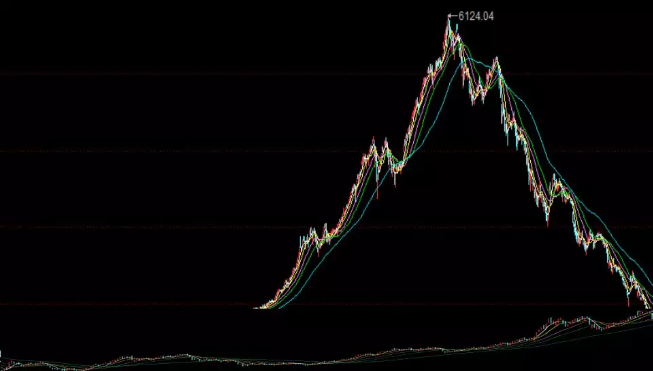

其实第一条路径拆开来讲,是从零到了100亿美元又到1000亿美元又跌回100亿,第二个没有超过100亿,从零直接涨上去的,这是两条路径。给大家一个直观的感受,我不会做图,所以借助了一张比较着名的图,这是中国的A股从998到6124点,又跌到1700点,这是A选项。还有一张图是从998到1700点,其实慢慢涨上去,把这个截过去拉长的样子,如果两个图合到一起的话,下面这张图是B选项。回到我这个小调查来,就是你要选A还是选B?现场举手情况跟我朋友圈情况差不多,选A和选B大约是二比一。

小调查:两个选项

A,0 --> 1000亿美元 --> 100亿美元

B,0 --> 100亿美元

我看到这个情况,就跟一部分人做了交流,我说你为什么选A?为什么选B?我大概对他们选A和选B有一个简单的分析。首先选择A本质上是认为自己会在1000亿跑掉的人。注意我无意指责任何一个人,没有任何的偏见,我只是客观的看一个事情,站在学术讨论的角度看待这个事。都哪些人选择A?我大概分析了下,有三类:第一类是投资人,这个很容易理解,如果公司上市以后,投资人随时可以卖,一千亿的时候卖掉。第二类员工,我拿了公司的股票我就业,在公司1000亿美金的时候,我换下一家公司。第三类是什么?投机类的创业者。注意,这里面除了第三类之外,前两类我没有任何不认同,因为作为一个投资人天然的属性,天然的责任,是为他们出资人谋求利益最大化;作为一个就业者天然的属性就是要追求一个更好的发展平台给自己,所以这前两者我认为没有任何可置疑,这就是客观存在。不走这条路的投资人反而被资本市场、被他的投资人接受不了,所以这是这种情况。

选B的人大概什么情况?

有一部分投资人,是认为自己是巴菲特式投资人,虽然比例很低。第二类,很多创业者选B,尤其是把这个生意当成自己终生奋斗事业的创业者。

选B的创业者有两个非常强大的对手,他的投资人和员工。员工表面是一伙的,是合作关系,但是有一天员工会走,这无可指摘。因为北京的房价你不走自己也扛不住,人家要去一个收入更高、发展速度更快的公司里面去。对于一个创业者来说最吓人的是员工离开。我每次有员工要走的时候,焦虑得心都揪到一块去了。

A路径和B路径从0涨到100亿美金这个过程差不多,但A从100亿美金涨到1000亿美金,又从1000亿美金跌到100亿美金,这中间出了什么问题?

有的人说是泡沫,这是一种描述方式,常常也会出现另外一些问题。为追求不符合业务该有的利益,用非常规手段消灭竞争而一家独大,然后利用一家独大垄断优势来剥削上下游。上游是供给方,如供应商、商家,下游是消费者,利用欺骗或者绑架用户来换取利润空间,比如说捆绑销售、大数据杀熟等,这些事情不断的发生。

再进一步就是打法律和道德的擦边球,法律规定可能没有那么清楚,或者因为法律迭代跟互联网发展速度不太同步,或者法律约束已经很清楚了但是很难执法。这件事情肯定会产生伤害,因为消费者对很多变化是非常敏感的,这时候逐渐开始用户口碑在恶化。

如果这是一家专注的公司,在它的业务可能已经超越这个业务该有的价值点之后,还没有开辟新业务的话,会出现下面两件事情:

一件是有价值的员工开始离开,因为没有开辟其他业务,会出现员工如果不认可这个业务的话,他会转到其他的业务去;

有开拓新业务能力的员工开始离开,进入这个阶段之后,对于有开辟新业务能力的员工来说,其实没有用武之地了,跟他自己的能力是不太相关了。

到1000亿美金之后开始发生什么事情呢?第一阶段是平台期,主要体现在是利润翻倍,但是股价不涨。或者有一些比较敏锐的投资人开始撤退了,我前一段时间读了一些巴菲特的资料:巴菲特和查理芒格他们两个资金量非常大,基本上没有能力在一个公司股价开始跌之后出场,一个公司股价已经开始跌的时候,他们俩资金量过大就已经退不出来了。

所以他们俩在一个公司股价开始涨的时候才能出来,才能把股票卖掉,必须要有能力在一个公司上涨的最后一段离开,这个能力是非常稀缺的。

其中一个很重要的地方,其实很简单,就是每个公司都会有一些不要付出很多能力,但是利润就变好的事情。但是这些事情是伤害用户体验,伤害行业健康度,伤害企业长期发展的。当一个企业开始做的时候,巴菲特和芒格就考虑卖股票了,这时股价还没有开始跌,处在股价平台期,利润翻番,股价不涨。

有一个词叫“戴维斯双杀”,很多做投资的人都知道,这是一个公司成长后半段发生的事情。一个公司不再是成长股的话,就出现PE比变低,恰好整个业务萎缩的话,利润也很低,也就是说市值是利润×PE比,如果EPS下降,PE比下降,它俩一乘之后出现股价暴跌,所以这叫“戴维斯双杀”。

但这个理论,其实是应用在资本市场上。从更大的、资本市场跟业务和产业之间互相影响的循环来看的话,最后还会发展到另外两件事,我自己起了名字叫“王慧文四杀”。尤其在中国,尤其在在互联网,后果比戴维斯双杀还严重。

从100亿到1000亿的过程中,优秀的人才开始离开,但是到了1000亿到100亿过程中,那些有方法优化现有业务的员工也会离开。更大规模员工的离开导致企业做好用户体验的能力下降了。也就是说,戴维斯双杀之后,优秀员工的离开导致事实上做好用户体验的能力开始下降了,这是第三杀。

然后因为用户体验能力下降,进一步带来用户口碑的恶化。用户口碑的大幅恶化之后,带来了最后的效果,黑这家公司变成政治正确,不管这家公司做什么事,是对还是不对,大家都认为是错。

这时候,公众、媒体都觉得这家公司该打,人人喊打。这是一个非常糟糕的恶性循环,这个恶性循环四步是会反复的,最后形成共振。这时候,整个的业务和公司就掉进一个深渊了。巴菲特、芒格他俩不投科技公司,这是非常重要的原因。因为科技公司下半段非常恐怖,他俩的预测方法很难抓住科技公司要什么时候下来。

这是1000亿到100亿这个阶段发生的事情,这个过程中用户体验肯定没法保障。如果这个行业还同时是一个大众刚需的一个行业,也就是你在满足大众刚需的时候还一家独大,用户必须用还没得选择,这是更糟糕的情况。如果你做的业务不是大众刚需的,用户不用就可以了,因为他不刚需。但是如果是大众刚需,而选择用户变得特别快。

这是我今天观察到的整个用户体验上发生的挑战和变化,事实上这个变化基本上已经成为一种趋势了。

尽早开辟新业务 避免“王慧文四杀”

回到用户体验角度来看,如何避免这个事情发生?

首先我们得承认一点,要避免这个事情发生,如果拉到足够长的周期来看,其实很难很难。

有多难?意味着这个公司或这个业务的创业者事实上很长一段时间要跟投资人和员工做斗争,他要跟投资人做斗争,跟员工做斗争,所以自己就成了孤家寡人,变得非常孤独。投资人天天在逼着他优化报表,他的员工说“老板,房价又涨了,你再不给我加薪,可能我换一个工作了”,尤其在北京每天都有新公司在双倍挖人。

第二,大众刚需的基础应用,应该保持2—3家的竞争状态,尤其要避免非用户选择性的一家独大。

什么叫做非用户选择性的一家独大,就是资本的方式实现一家独大,两个公司合并同类项。这种实现一家独大的方式并不是因为把用户体验做的足够好,把业务做的足够优秀,而是用资本的方式来实现一家独大,资本在后面达到想达到的目的。这个目的很难受控的。

基本上没有竞争就不会有用户体验,我们不要指望一家公司在一个行业彻底垄断,如果一家独大的时候这个公司的资本方、CEO、业务负责人和员工还能保障用户体验,这太考验人性了,是很残酷,很残忍的。

最后,如果你是一个单业务公司,无论什么业务都会到天花板,员工、投资人都会给你压力。要避免这个事情发生,并不是你坚守用户体验就行了,而是要在已有的业务达到天花板之前要开始新业务。如果你已经到了天花板,到100亿美金到1000亿美金区间的时候再开辟新业务就来不及了,有开辟新业务能力的员工可能已经离开,估值高留给你的时间窗不够,导致你的压力很大,动作容易变形。

做新业务也有一个很麻烦的地方,新的机会总是不连续的,并不总有新机会适合你来做。在100亿到1000亿那个时间段,没有新机会出现的时候,基本上投入产出比就很差。只有用新业务的增长来满足员工和资本增长需求的情况下,才有希望避免旧业务进入“王慧文四杀”的状态。

有些人对美团点评有一个诟病的地方在于,这家公司没有在任何一个市场建立根据地就开辟下一个市场,这个公司非常不安全。

“根据地”是什么?所谓根据地是你在一个市场实现一家独大,可以为所欲为,可以压榨上下游,而且还不被人动摇根本,还不会被消费者抛弃掉的情况。而这种情况,导致不能保持在那个领域里面有两到三家的竞争状态。

如果又能满足用户需求,保障用户体验,又能满足资本的需求,保证员工发展需求,事实上不能等到那一天再去开辟新业务,要更早的出发。

评论