尹烨还清楚记得十多年前在招聘会上看到的华大牌子多不起眼,以及他从三元桥坐远程公交车又搭摩的去位于顺义空港工业区的华大面试的情形。当年的华大基因连他这个生物工程专业的学生都不大了解,如今却已成为“生物界的谷歌”:自1999年成立以来,华大基因的科学家在《自然》、《科学》等国际顶级学术期刊上发表的文章有数百篇之多。

华大基因成立不久就代表中国参加了国际人类基因组计划,承担了“中国部分”中的绝大部分工作,其后又完成了国际人类单体型图计划(10%)、水稻基因组计划、家蚕基因组计划、家鸡基因组计划、抗SARS研究、“炎黄一号”(100%)等多项具有国际先进水平的基因组科研工作。

2003年,华大基因在国内第一个破译四株SARS病毒全基因组序列,在全球首个公布SARS诊断试剂盒。刚刚大学毕业一年的尹烨参与了破译、实验与试剂申报全过程。他冒着极大的风险处理了SARS样本,为了写注册材料,一夜间掉了一层头发。从此,他体会到“一夜白头”确有其发生可能性。

SARS事件使华大基因进入了中国领导人的视野,随后它进入了中科院体系。不过,以汪建为代表的华大人并不习惯体制内的生活,因此,2007年,汪建等人带领华大基因从中科院体系脱离,并从北京搬迁到深圳,开始尝试“科研—技术—产业”混合发展战略,其发展也迅速迈上快车道。

2010年初,华大利用国开行贷款,从全球最大的基因测序设备公司Illumina购买了128台新一代测序仪HiSeq2000。时至今日,华大已成为全球第一大基因组测序与分析中心,2010年华大基因的数据产出量就相当于全美四大基因组所有的数据产出量。

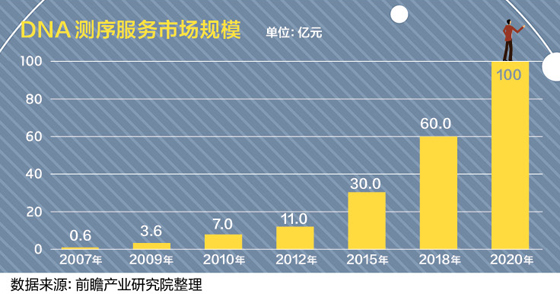

2007年以来,华大基因的收入迅猛增长,2009年至2012年,华大的营收分别为3.43亿、10.37亿、12.63亿和11.05亿元。2012年12月,华大基因接受了来自光大控股领投、红杉资本等创业投资机构总共提供的13.98亿元融资,该融资主要用于拓展基因测序业务,实现产业链贯穿。2013年3月18日,华大基因完成对美国纳斯达克上市公司Complete Genomics的全额收购。

华大基因董事长汪建不久前表示,正在与IBM、百度、阿里巴巴、腾讯、谷歌等科技公司深度合作,绘制疾病的全景图谱,增加大数据对重大疾病的深度发掘。另外,子公司华大科技、华大医学上市事宜也正在准备中,但汪建强调集团整体不会上市。

在尹烨看来,华大基因的组织文化是创新、开放和平等。尹烨加入华大之初,是在诊断试剂的子公司做研发部技术人员,后来十多年间换了多个岗位,现在是华大医学总裁。“这种交错式的调岗对我的成长促进很大。”尹烨认为华大很重要的一点是不论资排辈,能够给予年轻人充分的试错和成长机会。尹烨告诉界面新闻记者,在别的公司,很难想像让一个毕业仅一年的大学生承担SARS试剂的申报工作,如今的华大基因实际上有意识地发掘年轻科学人才,比如大学辍学进入华大的李英睿、高中辍学进入华大的赵柏闻。

最近,尹烨接受界面新闻记者的专访,详解了华大基因独特的产学研一体化的机制、华大基因的产业布局以及他现在负责的华大医学为何称要做好中国人的“生死”生意。以下为访谈摘要:

顶天立地 为科学、医学和老百姓做好服务

界面:外界对于华大的体制好像一直不太看得懂?

尹烨答:华大2003年并入中科院,是因为在SARS抗击战中的突出表现。但在体制内,可能不太适合华大这些“野惯了”的员工,我们整个就在2007年的时候搬到深圳。深圳市政府比较敢于支持新鲜事物,华大架构下有研究院,有产业部门、有学院,还有幼儿园,到底是个啥组织?在我看来,存在就是合理,不用过于纠结是否符合现有体制。

国家或地方科研经费我们也会申请,但比例很小,大部分科研经费主要来自产业利润。我们需要的其实是政策的保驾护航,而不是给多少资金支持,政策其实很大程度上是对新兴产业最好的催化剂。

界面:华大目前的产业布局思路是怎样的?

尹烨:为科学、医学和每个老百姓服务,是华大的服务三部曲。或者叫“顶天立地”,“顶天”是说科学研究,“立地”是说能够跟老百姓直接打成一片,把一个好的科研成果转化到每个老百姓都能用的价值。

另外,一个企业总得有自己核心的兵工厂,通过它来打通全产业链,就是华大制造接下来是往医学、农业、能源还是环保上拓展,都属于产业的细分。

界面:收购Complete Genomics公司对华大带来哪些促进?

尹烨:这是走出去必然要走的一步。收购从本质上打消了一个顾虑,就是核心技术不再受制于人,好比造车的没有发动机没法玩,玩到最后命根子还是在人家手里。在生物领域你如果是做基因测序,自己不掌握核心测序技术,那试剂成本、技术发展就控制不了,上游说涨价就涨价,这个仗怎么打?打不了。

实际全球能做测序仪的现在就三家,两家在美国,一家在华大,三家都是靠收购掌握核心测序技术,只是别人买得早,华大买得晚,我们得更努力些。

无创基因检测走向全球 华大医学要做好“一生一死”

界面:6月30日,国家食品药品监督管理总局(CFDA)首次批准第二代基因测序诊断产品上市,华大基因为什么能成为全球首家获批的机构?

尹烨:现在在基因检测领域,大家比较盯无创产检这一块,单纯的技术产品它是最早商业化的。截止2014年8月,华大医学已在全球范围内为近40万孕妇提供了无创产前基因检测(NIFTY)服务,覆盖60多个国家。前不久我们还将该技术输出到意大利。可以说,华大这个技术已经可以在技术转移的层面上向外输出了。

界面:这也是目前华大医学主要的盈利来源?

尹烨:应该说是收入的主要来源之一。我们的产品还比较多,但是无创产前基因检测目前是一个核心产品。我一直说,简单总结华大医学做的叫“一生一死”,生主要你怎么能生,怎么生好,孕前、产前和新生儿检查,是三级预防;死是围绕肿瘤和心脑血管疾病去做,是怎么样知道得早,预防得好。比如我们有一个“百万肿瘤科研计划”,抽5毫升血来判断这个人早期发现肿瘤的可能,已经做了上千例的科研样本,效果非常好,未来可能将是呈现爆发式增长的项目。其实我们检测技术和产品储备已经有很多,很多是在等着政策的批准,然后推向市场,普惠百姓。

为什么遗传背景几乎一样的日本人的平均寿命是84岁而中国人是74岁,关键就是“防大于治”的理念。中国人的现状是把绝大部分的医疗投入都花在最后一年里,而日本人是努力在前面做很多的预防和干预。

界面:听说华大的很多检测都是先拿自己的员工试水?

尹烨:是这样的,华大员工的产前诊断三四年前就开始做了。华大还可以为女员工储存卵子,为男员工储存精子,其他干细胞也存,菌群也测,个人基因也测,为每个员工提供全方面的健康管理。

要说有些检测有风险吗?创新一定会有风险,华大自己人要先当志愿者。华大有一个生命伦理委员会,我们做的所有这些事情都是要过伦理委员会的。

但其实这也是一种福利。比如我前段时间得了肺炎,通过华大的未知病原检测,我知道了原来是支原体感染,如果还用只针对细菌的药来治肯定治不好。华大的女员工都不会得宫颈癌,华大员工的孩子都不会是唐娃娃,健康是最大的福利。

界面:华大医学的融资和上市进程如何?

尹烨:只能说有上市计划,但是具体的进程还不能讲。大家比较看好这一块,今年二三月份我见了上百个投资人,大家都想来投资这个市场。在无创产检被药监局叫停期间,我们还比较顺利获得融资。因为大家都觉得行业这种规范整顿对华大是利好,资本是很聪明的,它并不都是短视的。

不论资排辈 给年轻人试错和成长机会

界面:听说您在华大的13年里,换了14个岗位?

尹烨:我最开始在诊断试剂的公司做研发部技术人员,后来当生产部助理经理,生产部经理,物资工业部经理,质量管理部经理,总经理助理,副总经理,然后到了科技服务总监,科技服务副总裁,科技服务总裁,后来到了质量管理部、产学研资部、产能协调中心,再到集团内首席运营官,现在是华大医学总裁。可以说每年换一个岗,这种交错式的调岗对我的成长促进很大。

界面:如何做到科研和管理并行?

尹烨:我不觉得我很技术,或很科学,我始终把我自己定位为一个科普工作者,想让老百姓能听懂复杂的科学事情。我一直说我是一群科学家当中的一个科普学家,科普某些方面上讲要求可能还高一些。

科学和产业之间有没有必然的鸿沟?我觉得未必。美国很多的核心创业者都是有很好的学历或者科研背景,高科技人才在美国的企业高管占比中是非常高的,中国我相信也会到达这个阶段。

界面:华大对于年轻人的管理有何独特的地方?

尹烨:华大的一个特点是不论资排辈。首先,这个行业比较年轻,中国基因组学的发展史基本上是华大的成长史,后续的竞争主要是华大的人出去以后形成的;第二,行业很新,需要大量的生物、计算机等科学人才,很多年轻人都有非常好的条件。把这些年轻人放到合适的位置上去,让他们直接去海里而不是在泳池中游泳,做一个扁平化的组织,给他们试错的机会,这样就会很快的成长起来。

很多人问过我考虑过自己创业吗?我的回答很直接,不在华大干还有其他地方干吗?外面找不到华大这样的团队。

创造酷文化凝聚人

界面:你眼中的华大有怎样独特的企业文化?

尹烨:创新、开放和平等。骨子里是创新,我们喜欢去反复挑战一些东西,包括一些形式上的改革,比如在华大我们不打领带,不必非得穿西装;第二是开放,我们跟欧美很多国家都在合作;最后是平等,我们都没有独立的办公室,包括汪建也没用,有办公室可能会保证了一点私密空间,但很可能阻碍了多少人跟你说话的机会。我们都戏称在华大是“通讯基本靠吼,交通基本靠走”。

界面:人员和规模扩大后,如何保证华大的企业文化一直贯彻下去?

尹烨:这也是我们面临一个很大的挑战。华大现在在全球60多个国家一共有5000多名员工。怎样保证这些文化不衰竭,其实是一个很大的管理学问题。我们很早之前讲动车论,动车的特点是不靠火车头带,是每节车厢都有动力。有句话讲“大发动机带小发动机机制”,但是90后不是这样的,“我是U盘,你别老想着我就依附你,我把我自己做满,我想在哪个机上插都行”。我们要尊重这些年轻人的想法,人家就想当个U盘,你非要让人家变成一个齿轮或者动车也不可能。可能不能让每一个人的梦想都一致,但可以让所有人目标一致,华大的目标就是世界第一,中国有几个组织敢提这样的说法?其实我们心里都明白,华大本来就是世界最大的基因组织中心。

界面:在新时代如果凝聚员工是个大课题,我们去拜访过雷军,小米是全员持股,华大是不是也这样?

尹烨:差不多,也是这样子,财散人聚,财聚人散。老汪同志(华大基因董事长汪建)一直坚持全员都能分享华大发展的成就,但是这不是解决问题的本质,解决问题的本质还是让他们在一个很酷的单位呆着,就比如说今天早上我讲课,我8点钟就在讲课,我讲的是全测序,我用一个小时的时间讲清楚过去一百年的事情,我管它叫尹哥大课。我敢说华大之外,可能没有人讲这个课讲得比我更清楚。这是华大特殊的福利,离开华大没人给你讲这么好的课,这就是很酷的一个体现,早上讲完课,有人就会给我发短信或者发微信,继续互动,大家可以在一个很酷的环境下积极交流。

界面:这点我们很认同,其实基本的收入只是保健因子,不是激励因子,所以你们这个创造一个“很酷的”公司文化可能是公司员工凝聚力产生的重要原因。

跟自己对标 生物产业当前规模“连海都还不是,最多是个湖”

界面:你如何看待从华大出去的人创立的一些公司,也就是你们所谓的“华小”?

尹烨:这很正常,我相信全球所有做IT的大部分都是从IBM出去的,在中国做通讯的大部分是从华为出去的。虽然外界戏称他们叫“华小”,但其实他们现在做得也很好,一个是行业好,第二他们的确在华大做了很多年的训练和积累。我跟他们很多人还是好朋友,但在竞争上肯定还是会遵循一定的规则。

生物产业刚刚兴起,虽然细分产品上竞争激烈,但现在还远不到红海,当前整体规模甚至连海都还不是,最多是个湖。现在为什么大家出去都在做产前诊断,因为这个最好做,但到肿瘤、遗传病和遗传咨询解读,这个能力就不好建了,所以他们要克隆这个就没那么容易了。在我理解当中,华大在生物领域的位置有点像华为在通讯的位置。

界面:你们自己怎么看华大在全球生物界的竞争地位,离全球化还有什么差距?

尹烨:科研和农业上我们走得很靠前了,基本是第一阵营,医学上还需要做很大的努力。从人口规模来讲,美国和欧洲一起是12亿人,中国14亿人,印度13亿人,把中国和亚太服务好了,一半人口都在那了。所以我们说的全球化也是有步骤和节奏的,先造福中国老百姓,再把亚太市场和发达国家做好,可能就覆盖全球百分之七八十的区域了。

界面:华大一直说想做世界第一,那有没有一个对标的公司?

尹烨:早些时候当然会设置指标,美国是谁,英国是谁,现在好像已经过了这个坎。去年三个知名外企的总经理跳槽来华大,谁跟谁对标的游戏规则似乎也在变。

华大现在有点这个味道,好比马拉松从来都跟跑,最后突然发现你开始领跑了,就不会跑了,政策法规跟不上,大家很多的想法跟不上,这个时候我们要进行自我调整。现在我们就是要想办法自己跟自己去对标,才有可能在自我的否定之否定当中,重新去找一些涅槃的机会。

评论