在刚刚过去的五一档,《后来的我们》(以下简称“我们”)上演了一场叹为观止的饥饿营销,将一部披着“北漂爱情故事”的超长MV包装成好莱坞大片的质感。

上映当天势如破竹,首映票房破1亿,猫眼预测票房17.79亿,争取超20亿的新闻铺天盖地,种种迹象都在让人以为“这部片真的要爆了”。然而上映第二天“我们”学会造假的新闻,开始二度刷屏。一时间影院、媒体的多方讨伐,让影片再次赢得极高的关注度。

随着观众走进电影院看完之后,电影口碑出现两极化分歧,有人认为青春爱得热烈无过错;有人则批判电影三观不正,故事情节空洞过于矫情。豆瓣分数也不断下降,从最开始的7分,一路降到5.9分。但是,负面评价并没有阻止电影成为“五一档”的赢家,目前“我们” 票房达9.93亿,逼近10亿大关。

文艺片硬伤:全靠金句堆砌

为什么《后来的我们》会一而再再而三地刷屏?影片在宣传前期,采用唯美感伤的海报搭配文艺的青春金句,这种方式专治年轻人骚动的玻璃心。海报里走心的台词替多少观众道出,内心深处那些关于前任的怀念,于是一场缅怀年少青春的情怀营销开始在朋友圈蔓延。

这种以贩卖情怀、“帮忙装逼”的宣传方式,让电影未播先火。这种金句式营销方式,早期运用地比出色的是在韩寒的《后会无期》里,影片在也当时被吐槽内容全靠金句堆砌,电影剧情被架空。

“我们”的套路如出一辙,同样存在文艺青年导演的通病,矛盾全靠拼,金句全靠攒,散文不散文,情节也不情节。整部电影像闯进一个多愁善感但缺乏生活阅历和写作技巧的文青,呕心沥血拍出来的处女座,却还是因为缺乏叙述能力,整个故事更像是在堆砌情节,华而不实。

“前任”成为爱情片的摇钱树

从赵薇的“致青春”到年初的爆款“前任三”,再到如今的“我们”都是在孜孜不倦地为我们讲述一个关于“前任”的故事,“前任”变成电影院线的摇钱树。难怕故事再老套,味道再相似,观众就是愿意买票观看。

这些爆款都在阐述一个浅显的道理,那就是市场需要这种类型的故事,所以它总能换汤不换药地上演、引发讨论,在疯狂吸金中,激励着后面的导演继续开发这样的题材。

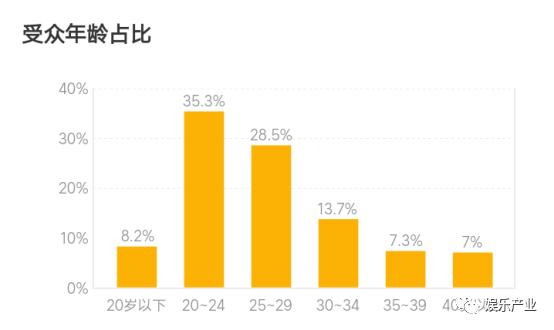

为什么前任的话题总能引爆流量?因为社会的焦虑感与功利性,正在加剧爱情的不确定性,也就是我们常说的在上了床都没有结果的年代,谁还没有几个前任?据有关数据表明,20-24岁的观众正在成为影院的主力军,现在00后都已经开始有前任。

这也就不难理解,为什么那么多人抨击,影片票房已经能势如破竹,因为对20多岁的年轻人来说,他们看中的是影片的代入感,看重的是那一句可以发在朋友圈给前任看的金句,而对于故事情节、镜头流畅等专业要求便不断放宽。

被选中的“爆款”

与其说“我们”是本次五一档的幕后玩家,还不如说“我们”本身注定被爆款选中,它具备太多市场爆款的基因。

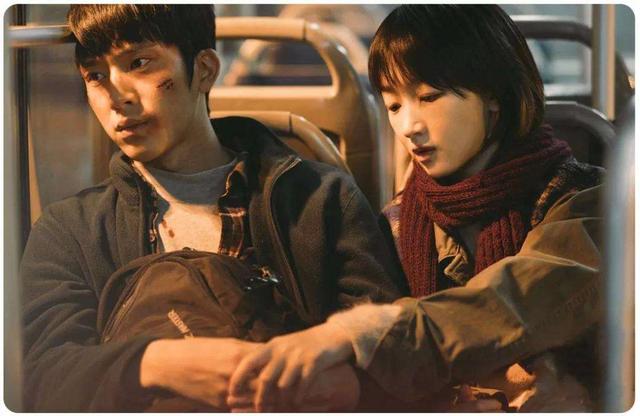

歌曲《后来》的巨大IP,影响90后80后两代人的青春,奶茶刘若英、周冬雨、井柏然,流量明星加持,都给了它成为爆款的契机。所以,尽管口碑下降,退票丑闻刷屏,评论两极化,反而为影片带来更多的流量,让票房一路狂奔,直逼10亿。

严格上“我们”在内容表述方面并不及格,在人物的塑造上更是被抨击“三观不正”,男女主“一渣一婊”情节漏洞更是被网友揪着打,但这些激烈的观念都在“青春”二字里得到解释。

因为,青春本来就是各有各有的张扬放肆,那些青春里的邂逅各有万千,故事的结局却千篇一律:“后来的我们,没有后来”,也许正是这终究要留下遗憾的青春,才总是一次次让观众泪流满面。

也许正是生活中的情感,变得越发弥足珍贵,人们才会急切地渴望在电影里寻找共鸣。于是在电影里缅怀,在电影里悲伤,逐渐成为我们宣泄情感的一种方式。

评论