聪明的资本希望寻找那些被人忽略的未来产业,因而总是带着巨大的回报企图流向“价值洼地”。

影视业如一壶沸腾的开水,正在变得滚烫!阿里巴巴62亿港元入股文化中国,申科股份25亿收购海润影视、中南重工10亿收购大唐辉煌、华谊兄弟2.5亿收购浙江常升……影视股备受追捧,并购案此起彼伏。仅2014年前9个月,A股披露的影视业并购就达100起。

风潮之下,资本运作的内在逻辑是什么?影视公司用什么支撑一浪高过一浪的资本热潮?所谓资本运作,无外乎“用投资人的资金收购别人的公司”,究竟能“烧出”一个什么样的未来呢?

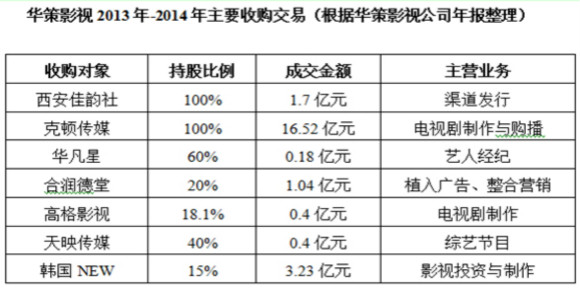

总部位于浙江杭州的华策影视也加入了这一轮并购风潮。从2013年秋天开始,华策影视相继收购西安佳韵社、上海克顿传媒,入股海宁华凡星、北京合润德堂、上海高格影视、天津天映文化、以及韩国影视巨头NEW,累计动用并购金额达23.47亿人民币。

华策影视由傅梅城、赵依芳夫妇创建于2005年。赵依芳1993年从浙江省东阳县广电局副局长的位置辞职下海,到杭州开始从事电视剧制作业务,这奠定了日后华策影视的主营业务。2010年,华策影视登陆创业板,发行价68元,被誉为“中国电视剧行业民营第一股”。

上市之后,华策影视通过资本运作,展开大规模兼并收购,释放的第一个信号是:中国本土最大的民营电视剧公司不再甘心只做一家电视剧生产商,而是要决心成为一家综合化内容公司。

华策影视的收购对象主要分为两类:1、电视剧、电影、综艺制造公司;2、下游的渠道发行、整合营销和艺人经纪公司。从收购对象的属性来看,其中蕴藏着以下几重商业逻辑:

1、夯实电视剧主业,提升产品的多样性和数量级,为多元化业务扩张提供基础。

华策影视年产电视剧约600集,主要产品属于古装剧,较为单一。通过收购克顿传媒和高格影视,弥补了都市爱情剧这块短板,电视剧产能扩张到1000集。高格影视由汪远、韦正创立,在都市爱情剧制造领域独树一帜,红极一时的电视剧《爱情公寓》即是它的手笔。

克顿传媒的核心优势在于大数据分析能力,借助其打造的RMS系统(Resource Management System影视资源管理系统),对电视剧在新旧媒体的收视率进行追踪、计算和排榜,基于数据分析的内容制作将极大提升产品的受欢迎程度,与依靠经验进行电视剧创作的同行来开差距,这也正是华策影视不惜动用16.52亿人民币“股权+现金”收购克顿传媒的主要原因。

电视剧严重依赖电视台这一播出渠道,易受政策影响。提升电视剧产品的多样性和数量级,有助于规避潜在风险,夯实基本面的同时,为开展综艺节目、电影业务提供了立足点。

2、向电影制作、综艺节目发力,搭建多元化的业务组合,提升整体的业务能力。

电影行业具有投资规模大、制作与回报周期长、回报率不稳定等主要特点,持续增长需要成熟模式支持。华策影视网罗了邹静之、郭敬明、王岳伦等一批著名编剧、导演,一方面通过旗下子公司“金球影业”展开电影业务,本身作为出品方,谨慎地投资一部分电影,如《听风者》、《太平轮》等。另一方面,通过入股最世文化、韩国NEW,深度介入电影行业。

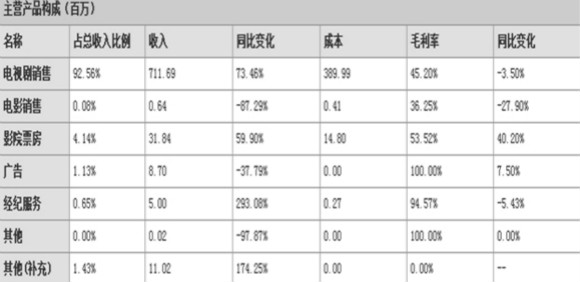

从华策影视披露的2014年第二季度财报看,影院票房同比增长40.20%,初见成效。

相比之下,综艺节目“短平快”,吸金能力强,有效地弥补了电影业务本身的不足。不过,综艺节目对组织能力、策划能力提出非同寻常的要求,“开花结果,还有待时日”。

电视剧、电影、综艺节目是“三驾马车”,也是一个“产品组合”,有助于强化品牌、增强业绩的抗波动性,提升商业谈判中的筹码,向下游的广告主、电视台、互联网公司要出更高价码。

2、“把棋子放在看得见的地方”,多元化布局,构建全产业链,延伸价值链的获利空间。

电视剧业务主要通过向电视台、新媒体出售电视剧版权取得收入,处于价值链上游的“生产——销售”环节,收入过于单一和薄弱。由于“一剧两星”等政策的出台,作为采购方的电视台对上游电视剧内容开始提出更高标准的要求,这将加剧电视剧行业的洗牌,倒逼电视剧内容升级。

西安佳韵社拥有PC、TV、手机等多媒体终端,形成立体化的播出渠道。华策影视通过收购西安佳韵社100%股权,深度切入渠道发行市场,为自身的影视内容找到了出口。

为了配合电影业务的发展,华策影视在2007年建立全资子公司“金球影业”,以独资、控股、参股等方式投资开设20余家影院。对于一家刚刚在电影投资、制作领域发力的公司而言,相比院线资源带来的业绩增量,拥有自己的电影院线无疑具有更重要的战略意义。

与此同时,华策影视向小米定向增发,与爱奇艺成立合资公司,抢占互联网入口。

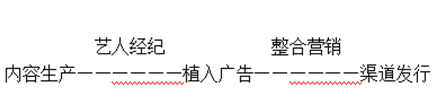

产业链层面,华策影视革除原来单一的电视剧版权出售模式,在“内容生产——渠道发行”之间,进一步深入耕耘,拓展价值链的渗透力,比如华策影视通过旗下杭州大策广告公司开展植入广告业务,通过入股海宁华凡星、北京合润德堂建立艺人经纪和整合营销业务。

总而言之,华策影视扩张策略的核心,即以内容为龙头,将所有业务线拧成一股绳,增强整体实力。

在影视行业资本暗涌的背景下,通过兼并收购外延式扩张“跑马圈地”的时代也许才刚刚开始,而如何在整合消化外部资源的同时达成协同效应,将成为影视公司未来的一大挑战。

评论