文丨宋婉心

编辑丨楼婍沁

翻拍《东京女子图鉴》的《北京女子图鉴》已经大结局,从豆瓣6.2分的评价可以看出不少观众不算买账出品方优酷对这部剧的本土化处理。国产电视剧人物设定尴尬、剧情逻辑混乱的问题依旧存在。而抛开这些,更多人想要讨论的是,剧中展现的“北京女子”们的生活是真的吗?

北京,一座2100多万人聚集的大都市,像一块巨大的海绵渗透吸吮着2100多万种人生。当人们谈起这座城市,总是少不了“青春”、“梦想”、“感情”等等关键词。可说到底,他们都只是为了藏在这里的更多可能性。就像在《北京女子图鉴》里,女主角陈可的同乡好友王佳佳说的,“其实在北京啊,除了你自己,谁也不知道谁几斤几两。”

而把这座城市和女性群体绑在一起,所产生的化学效应会更奇妙。陈可那种以平均两集换一个男人的速度上演了一场加强版集邮玛丽苏的故事可以是其中的一种。但绝不会是全部。人生百态,除了“陈可们”,还有许多不一样的北京女子。

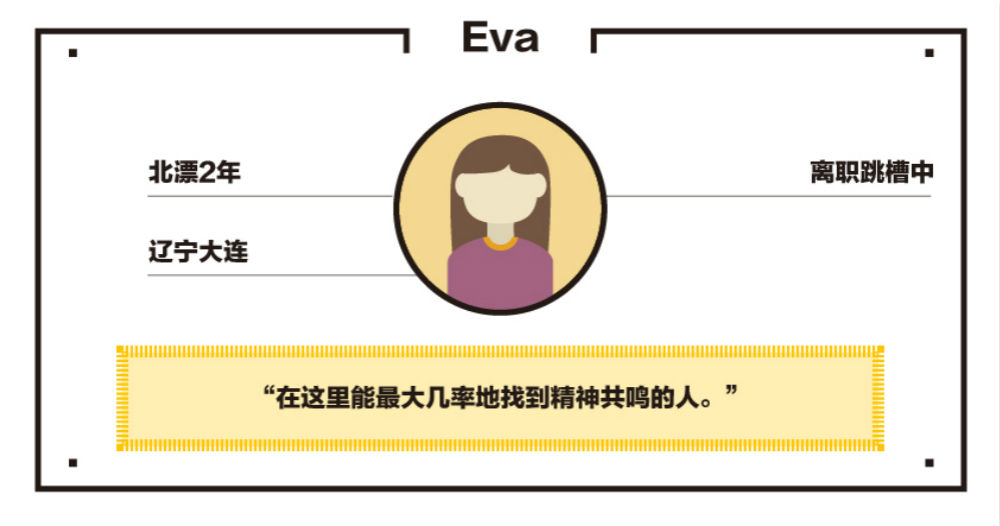

在北京读的本科,一毕业就去了国家开发银行,其实是外人看起来很牛的一份工作了,但我还是辞职了,就是因为太稳定了,早八晚五,那些行政工作完全提升不到什么东西。借着本科葡萄牙语的小语种优势,就去了今日头条做巴西市场运营,也在头条遇到了现在的女朋友。

我们俩本来一起合租,但是后来觉得还是有自己的空间比较好,就分开住了,想着先过好各自的生活吧,也没什么特别明确的目标,当下的目标就是寻找到目标。

我现在已经从今日头条离职了,准备去“淡蓝”——同志社交app,也算是一种发声的方式吧。在北京,感觉不同人生姿态的群体糅杂在一起,那么多人里,我们互相识别,因为精神世界共同的坚持走到一起,这应该是很多人留下的原因。

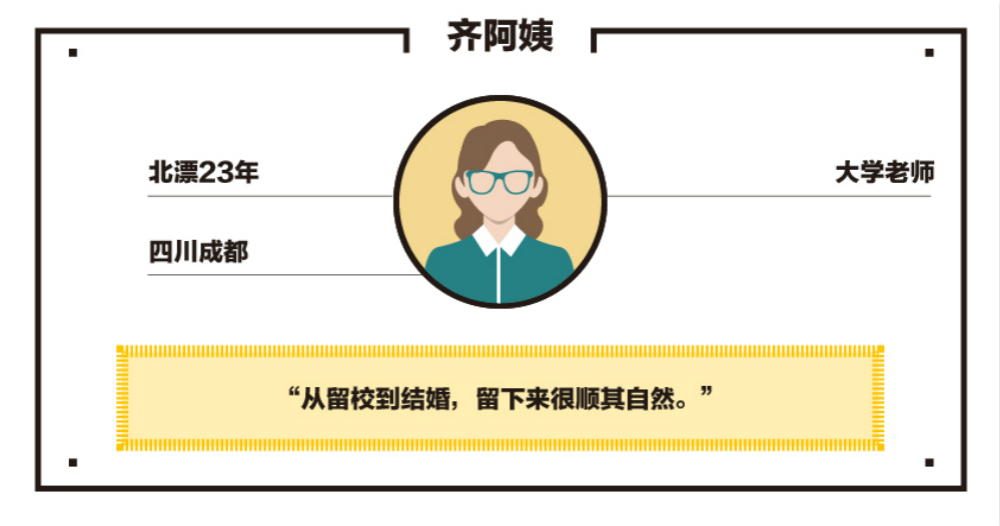

我和北京的交集是从研究生生涯开始的,本科在南航,毕业回成都工作两年后考到了北航的研究生,毕业之后就留校工作了。也在上学期间遇到了现在的老公,他是本地人,结婚之后就顺势在北京定居了。其实一切都挺顺其自然的,可能是因为我本身性格比较乐天,中间也很少有挣扎的过程。

我和北京的交集是从研究生生涯开始的,本科在南航,毕业回成都工作两年后考到了北航的研究生,毕业之后就留校工作了。也在上学期间遇到了现在的老公,他是本地人,结婚之后就顺势在北京定居了。其实一切都挺顺其自然的,可能是因为我本身性格比较乐天,中间也很少有挣扎的过程。

我们那个年代,作为女性,是很少被允许离家这么远的,都是回家乡安安稳稳过日子。但一方面我们家庭还算开放,另一方面我可能是“心安处便是乡”吧,我和我老公在北京的生活能够满足我的安全感,那我就愿意留下来。

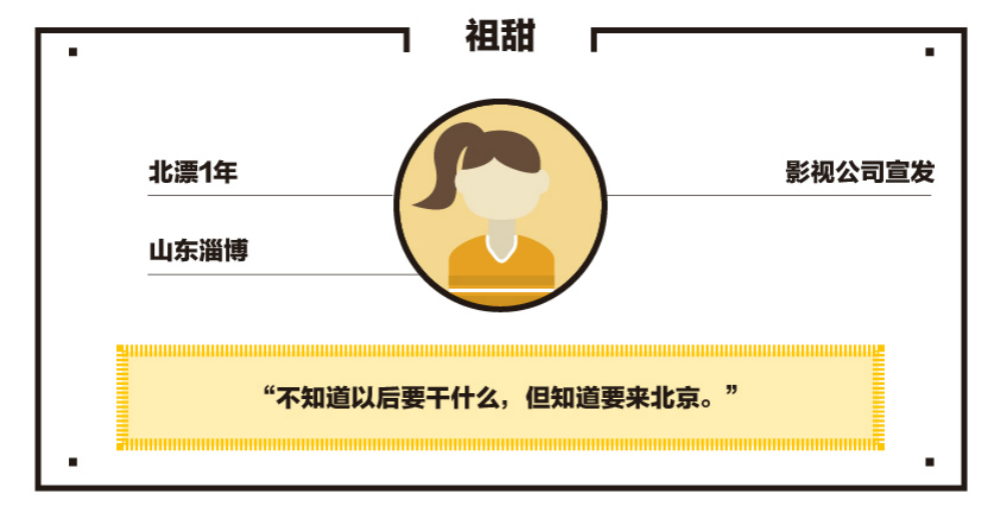

香港读完传媒硕士就定了要来北京,毕竟传媒行业还是北京机会多,虽然很多人吐槽北京,但跟香港比,这里真是好太多,香港已经一成不变了,北京却一直在出现新的东西。

自己本身也是北方人,更适应北方人直爽的性格,打起交道来也舒服,至于以后留不留,我的心态倒是比较随缘,工作还会有变动,另一半也还没谱,所以一切都不确定,只能顺其自然。

即使女生在北上广打拼很难,但我也不会因此就把功夫用在男人身上吧。如果以后我喜欢的人不是本地人,那我们就一起去二线城市,我丝毫不排斥,因为我现在做的就是让自己可以给自己很好的生活,这样就能找个因为喜欢而在一起的人,而不是因为条件。

工作中接触的基本都是外地人,而我也确实发现北京当地人没有那么要强,会更趋向于安逸的生活,这也是为什么外地人在北京反而更容易出头的原因吧。

只不过来京才一年就已经搬了三次家,即将还要搬第四次,在搬家时漂泊感会比较重。

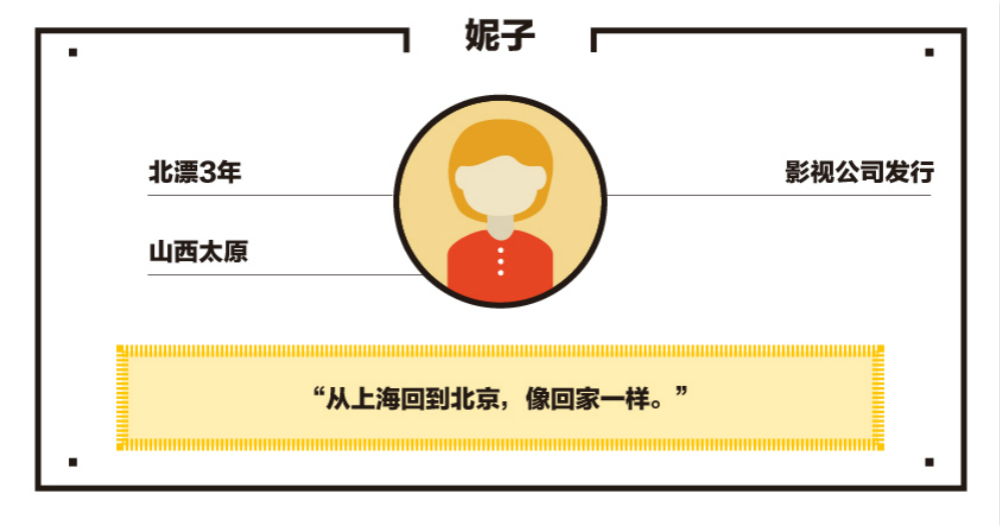

本科毕业后本来一心要留在北京工作,但机缘巧合,第一份工作跑去了上海,当时就用“大城市都一样”的想法安慰自己,但在上海生活了之后,才发现并非如此。

在上海,看不到路边弹吉他卖唱的年轻人,看不到露天围着吃烧烤喝扎啤的摊位,这些小事会让我觉得这座城市少了点人情味。有天和同在上海的朋友聊天,她说她周末好无聊,觉得没什么可玩的,我当时很诧异,毕竟魔都有很多新东西,她接着说“你不觉得上海的一切都建立在消费之上吗?”这让她觉得这里的生活太物质化,这句话我一直忘不掉。

而我自己的话,可能因为在北京读书四年,太放不下这四年遇到的人和发生的故事吧。我本身就是离异家庭长起来的孩子,12岁就离家自己出来住了,一直漂着的感觉,对自己的家庭和家乡没有太强烈的依赖感,北京反而成了我的第二个家乡。别人可能还会纠结回不回家,我倒是没有这个顾虑了。

北京给我的触动都是很细碎的,鼓楼旁的民谣,胡同里的小酒馆,甚至是出租车司机的京腔。

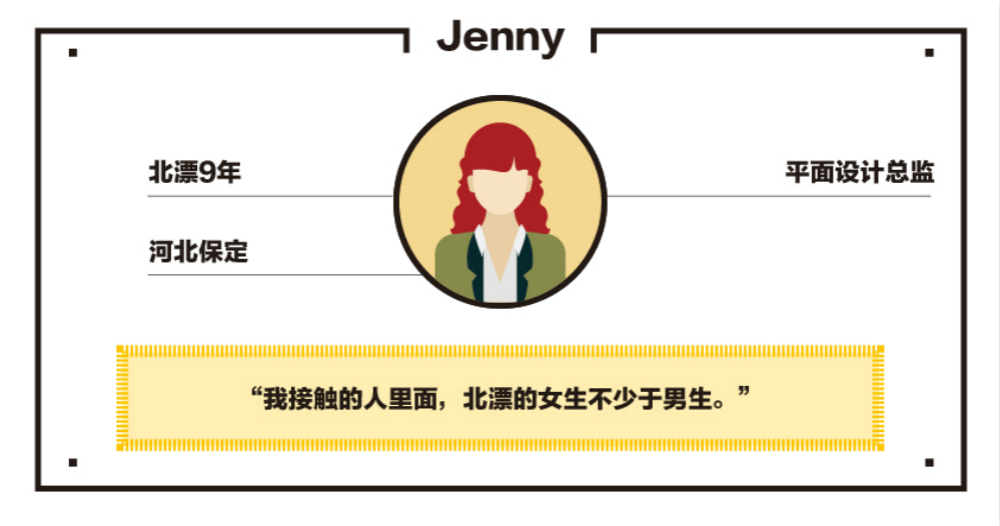

我这个年纪还在北漂的姑娘估计大部分都和我一样还没有结婚吧,可能在我的价值观体系里,事业排在爱情之前吧,心里的设计情怀被满足时,可能比另一半带来的满足更让我开心。

不知道是不是工作领域的原因,平时身边的朋友里,我反而发现北漂女生比男生还要多,甚至能力都要更强。感觉现在的女生越来越知道自己想要什么了吧,而在北京,靠自己能力得到想要的东西的机会更多些,回家就真是所谓的“找个老实人嫁了”。

还记得刚来北京时,人生地不熟,到了没几天就突然肠胃感冒发高烧,吃药都不管用后,只能自己硬挺着坐公交去最近的医院。快到站时,一阵头晕在车后门处没站稳,打了个踉跄,旁边一位大叔一把扶住了我,知道我是去看病后,还特地下车把我送到了医院,他当时操着一口京腔:“姑娘,怎么病成这样儿才来医院,身体一不舒服就要麻利儿来看病啊!”

这件事一直记到现在,当时我就想,这里还是没有那么可怕的。

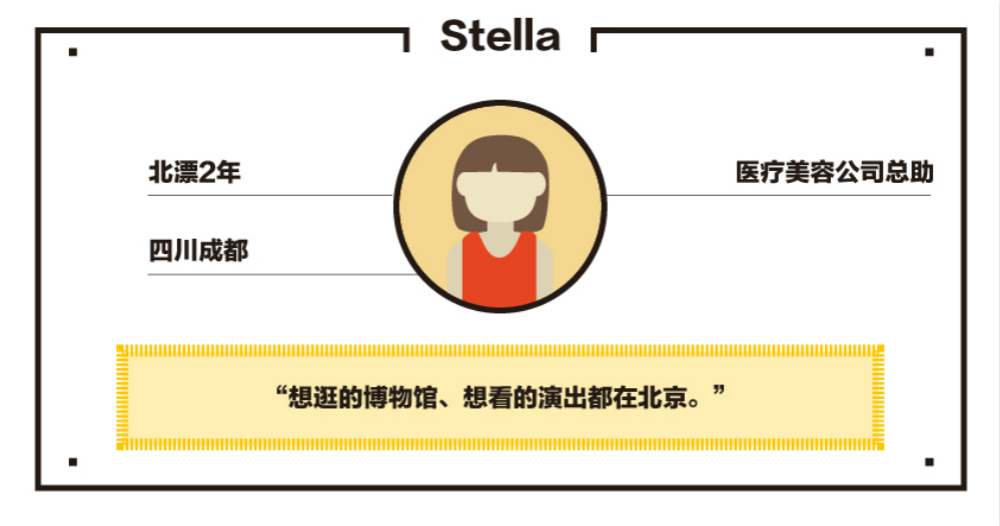

迟早都是要回成都的,就想着在外面多浪几年吧。

身边人都说如果自己要是成都人,绝对不会跑去别的城市漂,但对我来说,成都有点过于舒服了。最主要的是,北京的文化氛围是我很喜欢的,到了周末就爱往博物馆和剧院跑,在中国电影资料馆排队买票,看完再跋涉十几公里回家,你会发现有一堆人和你一样,北京尊重渺小的普通人的热爱。所以本科在北京读完后,没有犹豫就留下来了。

去年的时候,在奢侈品店当店员,因为工作太累崩溃过一次,跟我妈边打电话边哭,但也就那一次。在北京生活久了,回家反而感觉自己跟个客人一样,这个城市的包容度还是比上海高很多的。

男朋友还在国外留学,等他回来后,我们也是要一起在北京打拼的,到时候我也会减轻些“漂”的感觉吧。我俩认识十多年了,怎么说呢,感觉就像多个玩伴,玩着玩着日子就过去了,也是很快。

我很满足现在的生活状态,有时间做自己喜欢的事儿就还不错。

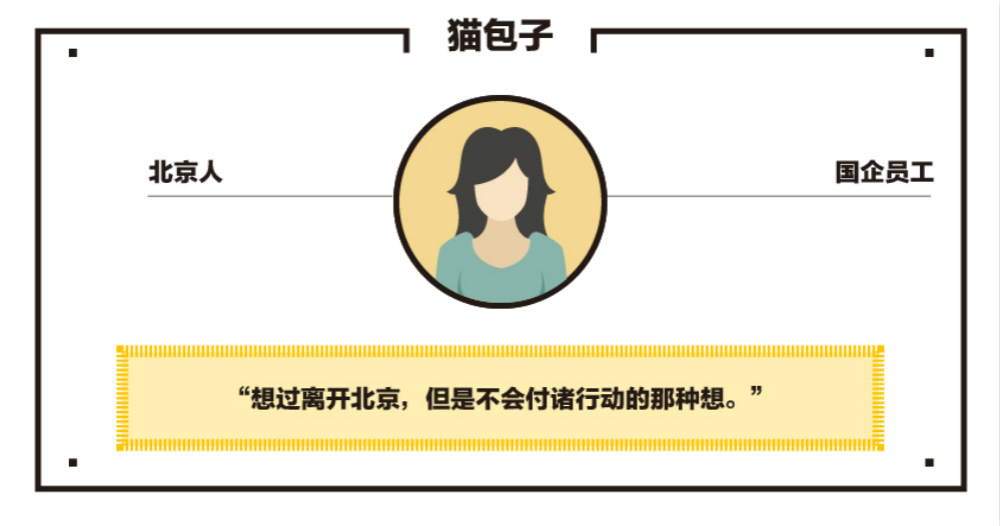

基本上在两种情况下会想离开这里吧,一个是在地铁里快被挤死的时候,一个就是在成都杭州之类的地方,体会到人家那种慢节奏生活的时候,会想去这些城市养老。但是是肯定不会付诸行动的那种想,因为毕竟是独生子女,也不想轻易割舍自己的家乡。

我虽然是个伪球迷,但是很喜欢去看国安踢球,主要是因为这些年很少能找到一个地方让你体会到周围都是北京人,确确实实身处家乡的那种感觉,全场一起喊“国安牛逼!”时,是归属感最强烈的时候。

谈及另一半的话,我还是希望他是本地人吧。

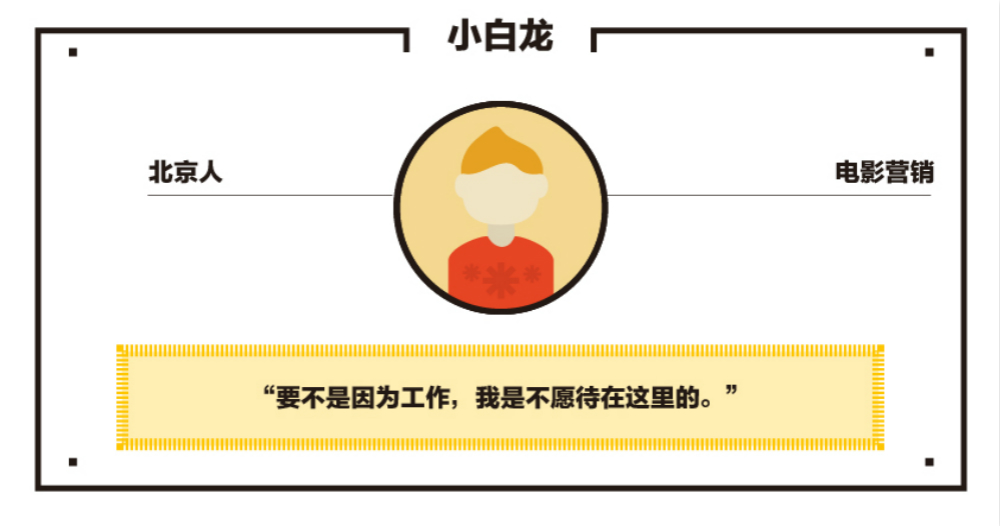

没有办法,我的梦想就是影视,成为电影监制,而做影视肯定还是在北京有优势,如果不是因为工作,我是不愿意在这里生活的,还是喜欢有山有水的地方。

最起码五年之内吧,应该暂时不会离开北京了。想环游世界,也只能先赚够钱再说了。

我还是蛮典型的“斜杠青年”。

高考来北京后,毕业就留在了这里。刚毕业时在研究中心里做国际文化项目,但是心里放不下对舞蹈的热爱,就去做了舞台演出制作人,但可惜老板太不令人满意了,没有审美、节目质量差,加上融资也不顺利,只做了一年就走了,然后到了现在这份工作,在联合国基金会做In-Country Consultant——整个中国就我一个。

这三份工作中间,还大大小小接过很多项目,从主持到舞团翻译都做过。我就喜欢变,其实也有可能是没想好到底喜欢什么。

朋友都在北京,所以毕业时也没想过要回家,不舍得离开这里,就想赖在大城市。现在工作也是自由的,只要完成任务,想去哪里都可以。这种状态很符合我对生活的要求。

我是很喜欢北京的,既有北方的粗犷,也有细致的生活,粗犷这一点会让我感觉生活随性些吧,不糟心,不会过于细腻和斤斤计较。在这里会感觉精致感和烟火气共生共存,多少让这座城市带有了些魔幻色彩。

虽然大学不是在北京读的,但看着北京朋友最多,就过来了。不过,环境确实挺不适应的,没法跟成都比,反正我妈已经开始给我摇号了,要回去买房子了。

大概也是因为确定要回成都,所以工作没有太大心理压力,只是觉得这里节奏太快,加班很伤身体。感觉北京对我就是个中转站而已吧。

评论