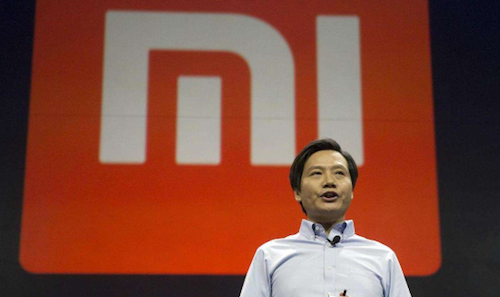

小米经营管理的灵魂人物雷军和林斌成为A类股份受益人。 资料图

作者:郭锐

作为国内最受关注的独角兽公司之一,估值超过2000亿元人民币的小米赴港上市引起广泛关注。同样引起关注的,还有小米在招股说明书中表明的“同股不同权”公司治理结构。

“同股不同权”是港交所在今年4月30日起开始实施的上市新规中推出的改革举措。根据小米公布的招股说明书,小米的股份分为两类,A类股份每股可投10票,B类股份每股投一票。A类股份受益人为雷军和林斌,两人均为小米经营管理的灵魂人物。

这种不同于传统的公司治理结构为何会受到小米等高科技公司的青睐?各国证券交易所、管制机构在是否允许“同股不同权”的问题上决定不尽相同,原因何在?本文试图做一梳理。

纽交所的突破

“同股不同权”在高科技上市公司的存在是首先在美国被广泛接受,进而为其他国家所效仿的。故此,作者特别关注美国的立法和讨论。

虽然美国公司法没有做强制规定,但直到19世纪末,“同股同权”像不证自明的公理一样在美国被普遍接受。20世纪初,有些家族企业和银行为了保住自己对公司的控制权,开始发行无表决权优先股和普通股。

1925年,道奇兄弟公司向公众发行了15000万股无表决权A类普通股,筹集资金约13000万美元;向其控股股东狄龙瑞德公司发行了250001股有表决权B类普通股。不久后,该公司的股票在纽约证券交易所挂牌交易。道奇兄弟公司的上市引起了公众强烈反应。

彼时,哈佛大学教授里普利对无表决权股的抨击被美国各大报刊登载,他认为,在新型公司中,无表决权股东被剥夺了投票权,“新的优先股彻底出卖了财产的价值”。

一些反对银行控制企业和发行无表决权股的学者和公众纷纷表示对里普利教授的支持。有的州政府撤回了对无表决权股发行的批准,投资银行协会工业证券委员会也表示不支持发行无表决权股。在这种环境下,从1926年开始,纽约证券交易所拒绝无表决权股上市交易,并从1940年开始拒绝发行无表决权股的公司股票在纽约证券交易所挂牌。这一原则被纽约证券交易所坚持了几十年。

“同股同权”原则后来的突破,是在美国各州、联邦博弈的环境中,通过各交易所之间的竞争实现的。

从美国公司法的要求看,美国大部分州公司法关于公司发行股票种类的规定都是赋权型的,并没有刻意强调一股一票。例如,《美国示范公司法》只要求公司章程必须记载公司发行的股票种类,公司章程可以授权董事会发行各种类别的股份,不同种类的股票可以在包括投票权在内的各项权利上有所不同。

上市公司除了受公司法管辖外,还要受各州证券监管部门的规范。美国有18个州禁止发行投票权不同的普通股,由于纽约证券交易所一贯遵循一股一票原则,这些州一般对在纽约交易所上市的公司给予豁免待遇,但在纽约证券交易所考虑允许不同投票权的股份上市交易时,有些州的证券监管部门明确表示,如果纽约证券交易所这样做,他们将不再给予在纽约证券交易所上市的公司豁免待遇。由于州公司法允许发行不同种类的股份,州证券监管机关禁止发行不同投票权普通股的只占少数,因此,对不在纽约证券交易所上市的公司,同股同权后来便遭到了突破。

需要知道的是,美国除了纽约证券交易所外还有两个影响比较大的证券交易系统,一个是美国证券交易所,另一个是全国证券交易商协会组织的纳斯达克证券交易系统。1980年之后,由于美国证券交易所和纳斯达克对“同股不同权”较为宽松,吸引了大批公司到这两家交易系统挂牌交易股票,更严重的是,一些已在纽约证券交易所上市的公司,也打算发行不同投票权股份,如果纽约证券交易所仍固守一股一票原则,将面临着一些上市公司不得不退市而转投他门的局面。面对竞争的压力,纽约证券交易所开始考虑是否放弃坚持了几十年的同股同权原则。

1984年,纽约证券交易所责成其附属的“股东参与和符合条件的上市公司标准委员会”考察不同投票权股份的上市交易问题。1985年1月3日,该委员会推荐了一个新的上市标准,有条件地同意上市公司发行表决权不等的普通股。这个建议立即引起了美国议会的重视,在国会的压力下,三家交易系统举行会议进行磋商,讨论是否能遵循一个统一的上市标准的问题,最后未能达成共识。1986年7月,纽约证券交易所理事会批准了一个新的上市标准修改建议,这一建议比上述“股东参与和符合条件的上市公司标准委员会”提出的建议更宽松。

针对这一局面,美国证券交易委员会作出了反应,经过了1987年一年的酝酿,于1988年颁布了证券交易委员会规则(Rule19c-4),实际上是为公司上市确定了一个最低标准。该规则刚一出台,便引起了广泛的社会争议,争议的焦点集中在该规则对股东投票权的意义和联邦政府在规范证券行为中的角色。 反对者质疑证券交易委员会是否有这种权力,他们认为证券交易委员会的行为侵入了在传统上属于各州政府规范的领域。商业圆桌会议向哥伦比亚特区上诉法院提起诉讼,请求法院判决Rule19c-4无效。1990年6月12日法院作出判决,宣布撤销该立法。由此,确定公司上市标准的权力又回到了各证券交易所和各州手中。

被表述为少数股东控制架构

尽管Rule19c-4被废止,但其主要内容却成为纽约证券交易所确定股票上市标准的重要参考。1992年6月9日,纽约证券交易所提出了一个新的上市标准,明确允许不同等投票权的股票上市交易。 在学术界,针对同股不同权的批评久已有之,其中不乏如哈佛大学别布丘克教授这样的著名学者。在学术讨论中,同股不同权还被表述为少数股东控制架构,即CMS。

对CMS架构批评的学者认为:首先,CMS架构往往不能够提供充分的投资者保护。CMS结构将确保公司控制者锁定对公司的控制,而不论控制者所持股份的规模如何。在绝对的控制权和有限的股权资本的情况下,公司的控制者将有实质性的动机把公司价值转移到其拥有大部分股权的其他实体。这可以通过把利益转移到未来有利可图的实体,或者以牺牲公司利益为代价与这些实体进行交易。

其次,CMS架构公司缺乏限制公司代理成本的主要机制。别布丘克教授就通过展示CMS结构如何扭曲控制者对公司经营范围和投资政策的选择,公司投资项目的选择和控制权转移的决策,强调这种结构所涉及的潜在的巨大代理成本。

再次,随着时间的推移,CMS架构公司的潜在成本会增加,潜在收益会降低。在一个充满活力的商业环境中,即使是在上市时最适合作领导者的创始人,也可能因为老化或商业环境的变化而最终成为劣质领导者,这种风险增加了提供创始人终身锁定控制的预期成本。

事实上,当创始人年轻时甚至是中年时,终身锁定控制的预期成本可能会特别大。如果双重架构公司能够将创始人的控制权转移给可能不适合领导公司的继承人(在文献中被称为“白痴继承人”问题),那么随着时间的推移,对劣质领导层出现的担忧会进一步加剧。此外,许多双重架构公司使控制者能够在不放弃管制的情况下大幅减少其权益资本的比例,而控制者这样做往往是为了分散资产或为其他投资或资产融资,这种减少可能会进一步恶化管理者的激励。

第四,CMS架构公司难以对公司控制者进行有效监督。一方面,它会使敌意收购非常困难,资本市场的外部监督机制将陷于瘫痪;另一方面,控制者可以轻易控制董事会的选举,董事会的独立性会因此而减弱。当管理层掌握公司多数投票权时,独立董事很清楚,如果他们批评管理层或改变管理层的经营政策,他们可能随时被解雇或在下次改选时落选;另外,当公司发生重大事项时,股东大会的批准将变得毫无意义,管理层脱离了股东监督。

在香港证交所从去年开始发布一系列改革咨询文件,讨论是否采纳“同股不同权”的过程中,上述批评也体现在公共讨论中。批评香港采纳“同股不同权”的观点指出,充分的投资者保护不仅会大大影响上市公司的价值及其业绩,而且也会影响资本市场的发展和增长。在微观层面,投资者保护不足可能会降低企业价值,增加企业的融资成本;在宏观层面,投资者保护不足可能会阻碍证券市场的发展并削弱经济增长。

在美国,“同股同权”原则的突破最终是通过各交易所之间竞争实现的。香港证交所此次“同股不同权”的改革,是否能够开启一场竞争?改进公司治理,是特别需要从经验中学习的一个主题,对中国的各类证交所而言,这是不是一个值得借鉴的实验?即将上市的“同股不同权”的小米,可谓是香港公司治理的新实验。效果如何,是否应该选取“试点”开始效法这个实验,值得中国的公众、证交所和监管者观察和深思。

(作者系中国人民大学法学院副教授)

评论