- 文丨小饭桌新媒体记者 石富元 -

“互联网保险第一股”、“场景险开创者”、“三马(马云、马化腾、马明哲)股权加持”,这些都曾是众安保险亮闪闪的标签,助力其上市后市值破千亿,最高时到达1300多亿港元。

自打众安去年9月28日上市后不久,股价就进入了跌多涨少的下行通道,截至目前市值为780多亿港元。这多多少少透露出投资者对众安千亿市值的质疑——科技概念加持下的超高市盈率,到底是泡沫还是黎明前的黑暗?

而今年三月份众安发布的上市后财报首秀,显示其2017年保费收入虽然大涨74.7%,但却亏损近十亿元,进一步加重了投资者的焦虑情绪——上市前4年连年盈利,上市后第一年却曝出巨额亏损,众安究竟要给资本市场讲一个怎样的故事?

众安背靠“三马”等重量级股东,自打一出生就不缺业务。退货险、卖家保证金险、航空延误险等场景保险,是众安的起家业务,曾一度占到众安保费收入的90%,这也是众安与股东(阿里、携程)合作推出的互联网新型保险,曾是互联网保险的一面旗帜。

但众安2017年年报显示,其亏损的一个主要原因就是业务的增长带动其生态系统合作平台所产生的手续费、佣金、咨询费以及服务费都有所增加,其中航旅险的渠道费用占到净保费收入的81.4%,足见股东在提供业务的同时也给众安造成不小的成本负担。

弱化对股东渠道的流量依赖是众安的当务之急,对应策略就是建立自有场景、打造自有产品。据悉众安成立了五大生态:生活消费生态、航旅生态、消费金融生态、健康生态、汽车生态,其中前两大生态主要是与股东渠道合作的业务,而后面新增的三大生态主要承担了众安开发自有场景与自有产品的重任。

“决战C端是大家的共识。”众安社交网络事业部总经理向雷告诉小饭桌(ID:xfz008)记者。

而尊享e生健康险、信用保证保险等自有险种的爆发,也印证了众安在C端的突围。2017年年报显示,众安股东渠道业务占比已经下降到了50%多;而健康生态、消费金融生态分别同比大涨410%、225%,保费占比接近40%;车险生态保费收入也出现了大的提升(从2016年的370万元到2017年的7890万元)。

整体而言,众安在“摆脱股东依赖,增强C端把控力”的策略上已初显成效。截至2017年12月31日,众安在线于2017年度服务了4.32亿客户,人均拥有保单数为12.6张/人/年,人均保费贡献约13.8元/年,并已经与300多个场景和生态系统合作伙伴建立合作关系。

“如何把近5亿C端用户运营起来,是当下很重要的一个事情。”向雷说道。

场景险撑不起千亿市值

众安上市之初,其市盈率是平安的数倍,很重要的一个原因是资本市场没有把众安归为“保险公司”,而是归为“保险科技公司”,科技概念帮助众安获得了高溢价。

而众安能被贴上“科技”标签,很大程度上源于在“场景险”上获得的巨大成功。

传统保险公司业务发展往往需要借助线下数十甚至数百万的保险代理业务员去跑业务,但众安凭借场景险,短短几年就积累了海量保单,并获得了近5亿用户。这个业务增速,让资本市场看到了众安的巨大潜力。

但大家慢慢发现,场景险虽然能迅速起量,但额度小且碎片化,对保费收入的贡献值有限,更重要的是场景险依托于流量平台的高频业务,渠道自主性和产品自主性都不在自己手中,而且自身还要承担高昂的渠道费用。

发展下来,场景险变成了巨头们的流量变现工具,而保险科技公司只是巨头们借的一个壳。原本的S2B2C模式,发现to的都是大B,最终变成了B2S,而且C还到不了S手里。

另外,曾经业内一度预测的场景险大爆发并未如期而至,人们发现真正有效的保险场景就那么几个,而且都掌握在流量平台手里。场景稀缺的情况下,保险科技公司的话语权进一步减弱,想象空间也大打折扣。

众安股价一路下挫,大抵也是因为这个缘故。在目前的情况下,场景险实在无法撑起一个千亿市值的企业。

“场景保险确实存在B端流量依赖的问题,我们一直希望盘活5亿用户,建立自己的流量场景,而这也是社交网络事业部的一个核心使命。”

据向雷介绍,众安正在通过公众号、小程序、自有APP构建自有场景,打造直接针对C端用户的保险产品。而直接面向C端的团队,存在于众安的各个事业部里。

场景与产品都要实现自有化

场景险不仅有渠道依赖,而且还是非独立性产品,例如离开了海量交易数据,退货险根本无法独立对外销售。

但健康险、消费金融险不同,它们是依托于用户自身的身体状况和信用状况生成的保险服务,不依赖于任何渠道,可直接向用户销售。

2017年众安尊享e生及好医保两款医疗保险的保费收入达6.41亿元,特别是尊享e生医疗险,成为了年度爆款,不仅为众安带来了大量保险收入,还为众安在健康险领域打响了招牌。最主要的是,健康险不受制于任何场景,可以在任何渠道销售,众安不需要为渠道支付更高的溢价费用。

而众安2017年年度亏损,很重要的一个原因是健康险等较长期业务快速增长,导致2017年未到期责任准备金较2016年同期有显著提升,占净保费收入从2016年的4.2%大幅上升至2017年的19.1%。这也侧面印证了众安在健康险等独立险种上的加大投入。

开发自有场景则是众安的另一重要举措。

据向雷介绍,众安成立之初就创立了两个事业部,分别是阿里事业部和腾讯事业部,分别对接和阿里与腾讯的业务合作。随着众安的发展,这两个事业部分别更名为电商事业部和社交网络事业部。

“和阿里不同,腾讯的生态不是完全中心化的流量分发模式,我们一直希望能在腾讯生态内开发出一些众安自有的场景和流量。”

众安一方面也在和腾讯的自营业务合作,推出一些场景保险,比如微信支付绑定银行卡的账户保险业务等。但更多的,众安在微信生态内推出了一些独立运作的保险项目,一个是信用保证保险,一个是围绕微信用户的车险项目。

拿信用保证保险举例,众安希望把信用保证保险做成用户的信用消费身份证,通过为用户的信用投保的方式,让用户在微信社交生态下,可以直接进行消费信贷、消费分期、享受免押服务等信用消费行为。

支付宝当年通过第三方担保的方式实现了淘宝上买卖双方的交易信用建立,而今众安希望通过信用保险的形式在微信生态内建立起交易信用。

以用户的信用身份证为基础,众安希望构建自己的信用联盟,大到各互联网头部平台,小到一个商铺,都可以加入这个联盟,而用户可以在这个联盟内享受信用消费,众安为用户的信用承保,商家可以低成本接入这种保证保险服务。

如此一来,众安既能建立自有的渠道场景,还能规避保险交易低频的弊端,真正实现S2B2C,且牢牢把用户运营在自己手里。

除了在微信生态内构建自有场景,据向雷介绍,众安还有很多C端团队在其它平台(包括淘宝、携程、今日头条等)上挖掘自有的流量渠道,再通过三个平台(小程序、金融服务平台、APP)实现自有用户的运营。

大玩“社交+保险”

最近以拼多多、云集微店为代表的社交电商实现了爆发式增长,微信也在利用小程序推动“社交+”落地,从而实现生态内商业繁荣。

而在谈到“社交+保险”时,向雷直言,买保险是低频需求,而且保险产品有风控限制,另外保险分销也有一些牌照限制,因此“社交+保险”短时间内不会有大的爆发。

但众安在社交上的布局已经陆续展开。

首先,为了解决低频的弊端,众安还是要联合有高频业务的商家搭售保险产品。在这方面,众安开发了大量小程序插件,可以为运营小程序的商家提供保险服务,商家只需要接入插件,就可一键享受众安的各类保险服务,为自己的业务提供不同种类的担保。

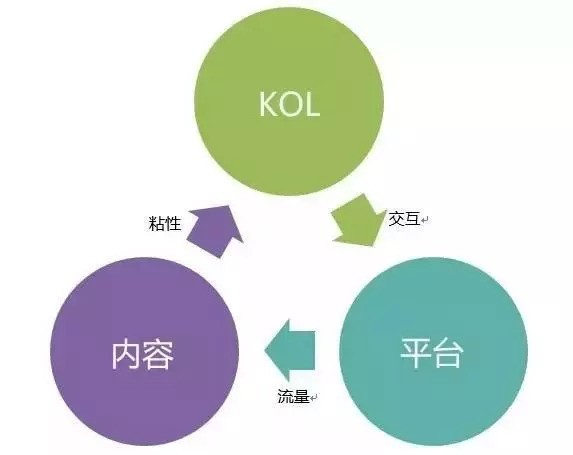

其次,学习云集模式,众安通过和一些运营KOL模式的保险经纪公司合作,利用保险领域的KOL分销自己的保险产品。并且,众安也在申请自己的保险代理牌照,将来不排除成立自有的保险代理公司,建立自有的KOL模式保险分销平台。

最后,像拼多多一样,众安也开发了一些拼团小程序,用户可以通过拼团的方式买到更便宜的保险。另外,众安还把保险开发成了红包、礼品卡等形式,借助社交关系链传播。

而通过社交进行保险产品传播的过程中,由于保险产品的复杂性造成的信息不对称,众安开发了智能保顾机器人“众安精灵”,帮助用户更容易地理解保险条款,更方便地购买保险产品。

押码技术研发

众安2017年年报显示,其亏损还有一个重要原因,就是在技术研发上的不断投入。众安2017年研发投入5.18亿元,在总保费收入中的占比达8.7%。2014年-2016年,该公司的研发投入分别为2240万元、6390万元、2.14亿元,每年几乎都以3倍的速度在增长。

头顶“保险科技”的光环,众安在研发上的投入比例要远高于同行。

众安在技术研发上有所谓的“ABCD计划”,分别对应人工智能、区块链、云计算和大数据。像智能保顾机器人,就是人工智能技术的应用。

目前,研发投入对于众安而言还是一项成本支出,是造成业绩压力的一个原因,还没有转化出明显的业绩回报。但以此为基础推动的自有产品创新与自有场景创新,有可能在未来创造出巨大的价值。这一块目前仍需拭目以待。

而据众安最新的保费收入公告显示,其2018年1季度实现了30.54亿元的保费收入,去年同期的保费收入为10.3亿元,同比增长近300%。

虽然众安还没有发布具体的业务财报,但从保费收入的增速和过去一年业务调整的情况来看,消费金融生态、健康生态、汽车生态的贡献值大概率会进一步提高。诚然如此,那么对众安的质疑之声或许会消散不少。

评论