作者 | 阿庚

图片 | 网络

对不起,今天的内容可能要激烈一下,还有,不知道为什么,最后配了这首歌。

——算是引言

ayawawa在发表了一通奇怪的言论以后,终于,微博被禁言6个月。

为了说明女性的“性别优势”,她不惜拿黑奴和南京大屠杀举例:

“女黑奴有机会留下后代,而被暴力毒打致死的从来都是男黑奴。男黑奴都断子绝孙了。”

“日军屠城的时候,烧杀抢掠,男性一定逃不过厄运,而女性虽然被强暴,但她们还有机会存活下来,见证历史,告诉我们那些过去的事情。……”

怎么说呢,脑子是个好东西。

01|女性生存概率更大?

ayawawa的言论又一次刷新我的认知下限。

如果拿战争举例,男性死伤一定比女性多。因为生理原因,在冷兵器时代,上战场的绝大部分是男性。

但那些被强暴、忍受非人折磨的女性,对她们来说,生存真的就是幸运吗?以及被强暴后所生下来的后代,真的能实现所谓的“传宗接代”吗?

大家也许还记得纪录片《二十二》里的罗善学,他就是战争的产物。因为是“日本人的种”,所以一生备受歧视,没有姑娘愿意嫁给他,已到72岁的古稀之年,依然孑然一身。

罗善学老人

对于这样的孩子来说,这一生又何尝不是一个悲剧?然而他做错了什么?他生来分明是无辜的。

ayawawa只是举了战争这种极端例子,就试图证明女性比男性更有生存优势。

稍微有点常识的人都知道,这非常荒唐,且以偏概全。

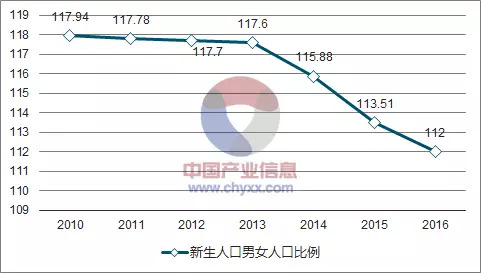

在人类的历史进程里,全世界都曾经“重男轻女”,不独在中国,许多国家都有“溺杀女婴”的传统。我们国家这几年的出生人口性别比更是达到了惊人的117:100。

新生人口男女比例 来源:中国产业信息网

ayawawa一边告诉女孩当今中国适婚年龄男性比女性多了3000多万,所以女性处于“卖方市场”,优势极大;一边面不改色地教女性如何跪舔男性。

多出来的那三千万光棍怎么来的,心里没点数吗?

从生物学的角度来说,物竞天择,适者生存。男性和女性在各种天灾或人祸面前,生存几率平等。男性与女性也从来不是对立面,在一切灾难面前,大家都是难兄难弟。

因战争而死是极端不幸,因战争而被强暴也同样是极端不幸。

不幸就是不幸,没有轻重之分。

02|生存的意义是什么?

按照ayawawa的理论,人生的意义,似乎就是为了更好地生存下去。

“更好的生存”在她的理论体系里,是指物质意义上的那种优渥,能够想买什么就买什么的自由。

但真的所有人都是为了这个而活着吗?

“生命诚可贵,爱情价更高。若为自由故,二者皆可抛。”

裴多菲的这首诗犹在耳侧。

我无论如何也无法认同,人生的意义只是为了更优渥地活着。生命当然可贵,但有非常多的东西,远比生命更重要。例如一个人的自由意志,独立人格,以及脑子。

诚然,优渥地活着能够让你获得更好的教育、与更有分量的人切磋、受到更好的艺术熏陶,如果你愿意,你的结婚对象可选择范围也将大大提升。

想要获取这一切,最好是你的原生家庭足够有钱,其次是你所构建的家庭足够有钱。而原生家庭不可选择。

ayawawa认为,既然出身无法选择,就把嫁人当作改变命运的机会,以此为跳板,获得一个更好的未来。

这令无数女孩感到羞耻。这不就是把自己当商品吗?

对此,ayawawa自有一套非常能打的理论体系:“有人说,你为什么要让女孩把自己当成商品?我说,那不当商品,难道你要当成赠品吗?”

当然不是。我们首先是一个完整的、真正意义上的“人”。我无法定义“生而为人的意义”,因为对有的人来说,这个意义的确就是“有钱”;

但是,在人工智能已经能够替代绝大部分人类劳动的当下,女孩子们成为一个罔顾感情,全靠套路与技巧来获取物质保障的商品,真的是一个好选择吗?

一个残酷的事实是,只要是商品,就一定具有可替代性。不独是被同类,甚至会被机器所替代。

无数的影视作品,例如《人工智能》、《机械姬》、乃至《西部世界》,都在告诉我们,未来人类会被机器所替代。甚至在《人工智能》里,机器人小男孩都已经拥有了人类情感。

《人工智能》剧照

马克弗农在《尼采的博客》 一书中说:

“人类所知道的最大愉悦之一,便是在追求知识的同时踏上了无知的旅途。有人已失去这种愉悦,或用这种愉悦交换教条的愉悦,即获得答案的愉悦——他们的思维已经开始僵化。”

与此类似,人类的另外一种愉悦——创造价值和取得成就的愉悦,也有不少人已经直接放弃。他们的教条愉悦,变成了(几乎)不劳而获的愉悦。

03|女权主义者的愤怒与困境。

女权主义者面对ayawawa的言论的时候,常常生出一种无力的愤怒。

愤怒是因为她的理论的确有违常识,无力是因为她大部分时候能够自圆其说,很难反驳。

例如现在的男权社会现实,她的分析大致是正确的。但现状分析正确并不代表方法论正确。

在她的理论体系里,“男性”是一种充满动物性的低阶生物,女性依靠满足他的虚荣心、控制欲、保护欲等欲望来控制他。

表面上看,ayawawa是在教女性如何物化自己,跪舔男性,实则是在教女性如何利用男人的弱点去控制他。

这也是为什么大部分女权主义者不能理解娃粉的根本原因——女权主义者认为娃粉毫无尊严,而娃粉认为自己是婚姻里的既得利益者和“高阶玩家”。

不少娃粉觉得,她们转变对待丈夫的方式之后,丈夫的确对她们好了许多。

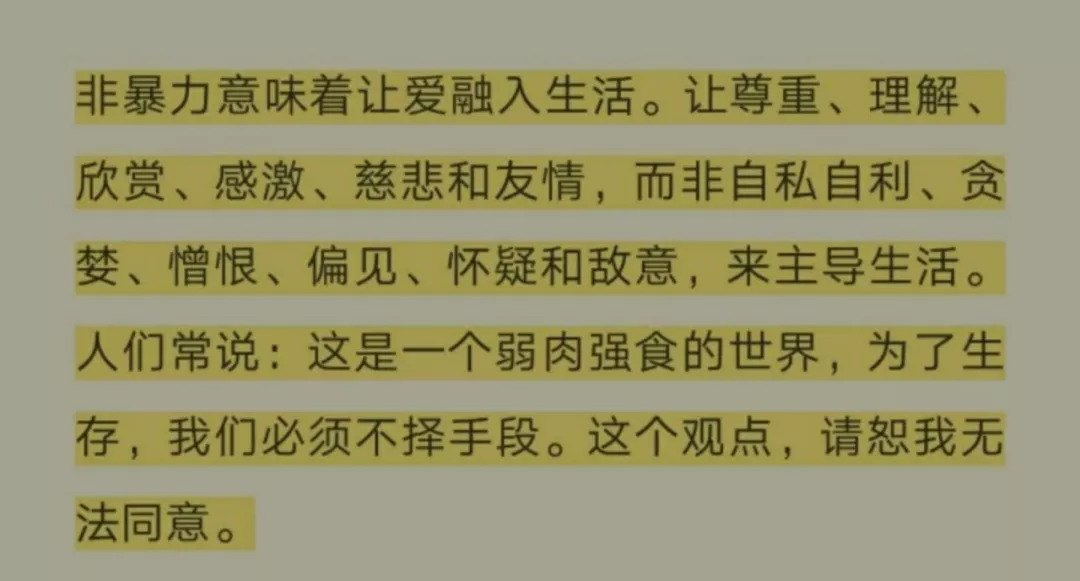

这又是一个陷阱——稍微懂点两性心理学的都知道,如果想要在婚姻里保持和谐、互相尊重、有爱的氛围,那么参照卢森堡的《非暴力沟通》和约翰戈特曼的《幸福的婚姻》即可。

《非暴力沟通》前言

娃粉对待婚姻的顺从与温柔,看似是“非暴力沟通”方式,但本质上与之完全背道而驰。

她们的出发点是基于“失去婚姻保障的恐惧”,方法是压抑自己真实的想法与个性,结果是对丈夫违心地赞美与顺从。

而非暴力沟通的本质,则是摈弃偏见、傲慢、与羞辱对方的冲动,发自内心地以平等之心去沟通,互相包容与妥协,真正解决两个人之间的问题。

ayawawa的理论也不是全无用处。至少,她让一个问题越来越突出,越来越引发广泛讨论:

对于人类来说,到底是“真爱”这种愉悦的体验比较重要,还是“爱”所带来的一辈子衣食无忧、平顺喜乐比较重要?

有时候,“真爱”与“婚姻所附带的利益”几乎是浑然一体的。

但大部分时候,它们是完全分离的。

ayawawa毫无疑问是坚定的“利益至上”主义者。

从这个意义上来说,选择利益本身没有错,只要你能承担且一辈子承担这个选择所要付出的代价——

放弃自我实现,放弃自由意志,把自己的灵魂出卖给魔鬼,缴械投降,且永不违逆。

end-

评论