作者:张卫 中国电影评论学会会长

一出黑色幽默的民国戏,看似荒诞的背后是对人性,对时代的剖析。整个故事从保长错将“礼义廉耻堂”听成了“李忆莲祠堂”的谐音“梗”开始,颇有一点幽默喜剧的意味,后面的故事就因为这个乌龙事件,一步错、步步错地铺陈开来。

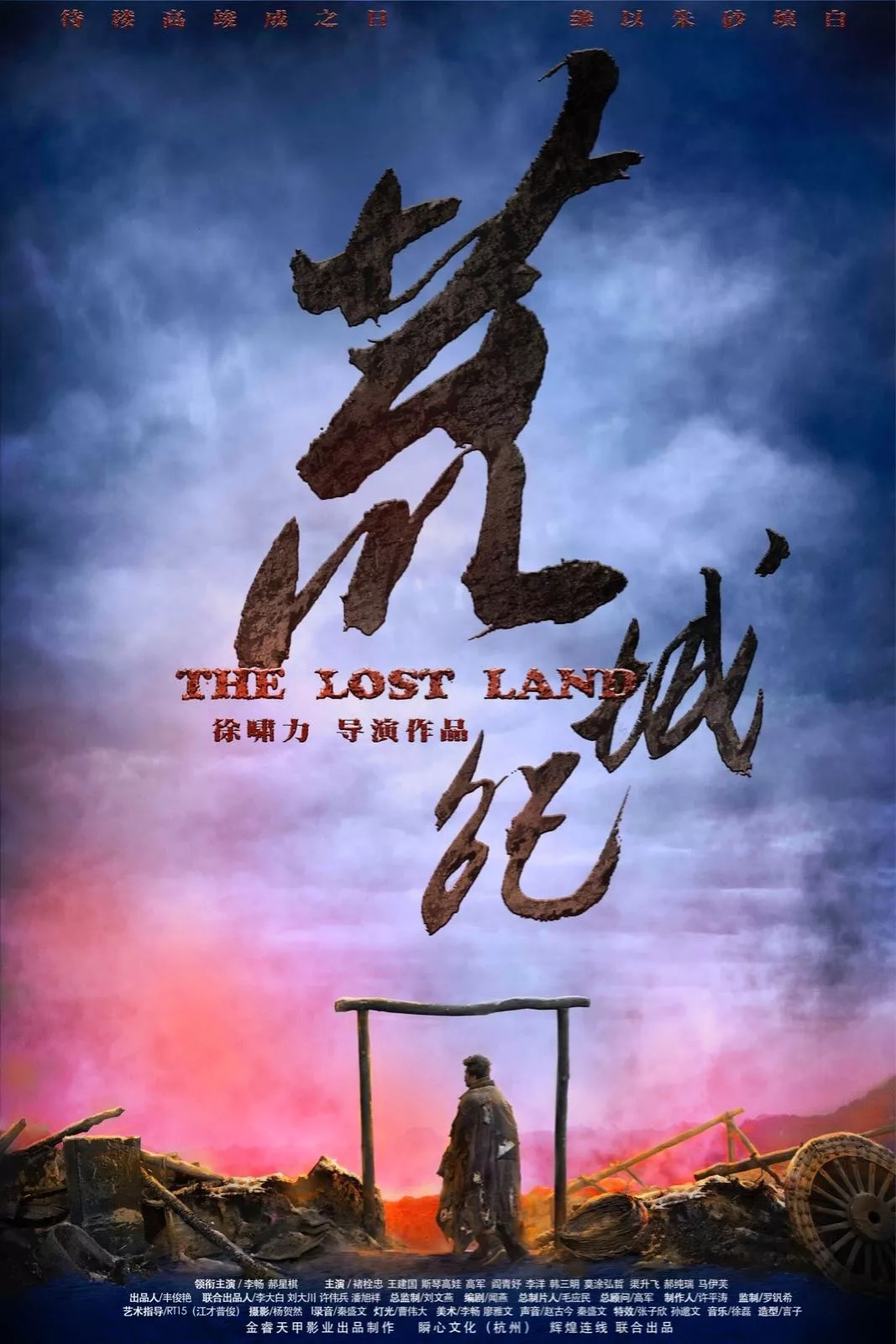

以民国时期的西北黄土地为创作背景的影视作品不在少数,像《黄土地》《白鹿原》,都是这样的作品。那《荒城纪》有什么不同之处呢?

在《荒城纪》编剧闻燕看来,和陈凯歌导演的《黄土地》中的外来者视角相比,《荒城纪》选择了从内部视角来呈现这一片沉重的黄土地。陈凯歌的《黄土地》,就像唱给黄土地的一首深情的歌,动人心怀。

但是也有一点不满足,那种抒情的笔调,带有浓厚的浪漫的、理想的色彩,也把黄土地上那份生活的沉重和沉痛变轻了。但事实上,在那样一片沉重的土地上,要想生存下来,很多时候要付出非人的代价,剧中李忆莲甚至为此付出了生命的代价。

《荒城纪》同《白鹿原》一样都在描述中国传统乡土社会结构中的族长,但稍微一对比,就会发现《荒城纪》中的保长、族长和白嘉轩很不一样。闻燕之所以这样写是因为陈忠实笔下的白鹿原依旧是一片充满了生机和希望的土地,而《荒城纪》所描写的李庄,早已是一片失去了希望的荒地,不值得开垦,也没有希望能够从中生长。

这样两片土地上生养的人自然也就不一样,白嘉轩虽然也是一个封建族长,但他身上仍然体现了某种生机,还有很多传统的美德,一心考虑的是宗族的利益。而李庄的保长和族长,在出场的时候,他们的生命就已经差不多完全腐败了,他们更多的是冷漠、自私和在利益面前的贪婪。简单地说,“白鹿原”还不是一片荒芜的土地,它还有自己的额生机和希望,白鹿原上的人们虽然也面临着各种困境,但他们的反抗仍然含有某种希望,《荒城纪》的李庄却是彻底荒芜的,因而李满真、林硭、李忆莲这些人物的反抗也是没有任何希望的。

电影中的“荒”不仅是李庄土地的贫瘠、原野的荒芜,还是李庄人精神世界的荒芜,旧的礼义廉耻在生存危机面前已经当然无存,李庄人只能靠本能的欲望来行动。

闻燕说:“《荒城纪》里的这个‘荒’是什么呢?它就是价值的彻底虚无。”这句话,我非常赞同。

“愚昧”是这部电影的一个鲜明主题,它整个的就是一个关于“愚昧”的故事。电影中,族长依据传统逻辑,认为给一个外乡女人修祠堂是不合情理,多次要求退出,保长也心里打鼓,可在三十万大洋和救济粮的巨大利益的推动下,就要强行此事,这个为利益驱动做反常之事语境是不是更像当下的故事?而且这里的愚昧,不是旧愚昧,而是新愚昧,不是群体在重复传统和常规过程中固有的习惯性思维,而是群体被新生活运动的新提法所运作、所操纵而产生的新盲从,这个盲从属于人性吗?此外这背后还是一个运用权力推行愚昧的故事,可以说这里的愚昧由权力推动起来的吗?

对于种种疑问的声音,闻燕给予了解答。在她看来愚昧不是一个抽象的东西,它表现在人们在特定环境下的具体行动中。族长以他有限的见识也觉察出修建李忆莲祠堂的不合理,但是三十万大洋的吸引力太大了,所以利令智昏。外人看来,保长和族长的行为很愚蠢,但他们的行为不但是由他们的狭隘、贪婪决定的,也是全村所面临的生存困境决定的。笔者们如果处在他们的位置,会有更好的选择吗?

而且保长、族长事实上都没有盲从新生活运动的新口号,他们之所以能够被动员起来,就是因为那三十万大洋的实际利益。实际上,他们对新生活运动的理解,是完全旧的,所以这里的愚昧谈不上所谓新旧。

至于这愚昧是否由权力推动,闻燕则不以为然,她说,权力并没有主动,更没有强行去推行愚昧,相反,它在主观上是要推行一种文明,让人们过上一种新的、文明的生活。悲剧的是新的文明和旧的愚昧相撞产生的结果是坏的,笔者想这就正好应了闻燕的那句话,这是“最好的愿望却导致了最坏的结果”。

在票房至上成为衡量电影的不二准则,娱乐大潮裹挟而下的当前,这部《荒城纪》显得有那么些格格不入,颇有点逆流而上的意味,要对旧时代的黄土地进行鲁迅式的批判。笔者还发现电影中出现了三个反抗者,林硭、李忆莲、李满真,他们都一步一步提升反抗烈度,但却为何唯独没有交代林硭的结局?

在创作过程中,《荒城纪》确有追求一种有内涵的表现,但在闻燕看来,这还谈不上鲁迅式的批判,只是想表现出生活的真实,以及人们为此付出的代价。在拍摄过程中,导演为了让影片不致过分沉重,把观众全都吓跑,在剧情上做了很多调整,加入了某些喜剧性的东西,但故事的基调没有变,看到最后,恐怕谁也笑不出来。闻燕认为国内对电影的思想性和娱乐性存在误解,总觉得二者是对立的,但我们去看那些优秀的外国影片,它们当然有娱乐性,但它们也有很深刻的内涵,对人性、对生活有独到的观察、思考和反省。

说电影要有思想性,当然不是要电影去概念化地表现某种抽象的观念、看法,而是要把自己对生活的观察和体验融入故事和人物,用生动的电影语言把思想肉身化地表现出来。

对于反抗者的命运,在闻燕眼中各有一番解读。李满真是有很多前故事,丈夫的坐牢、死去,这些悲惨的往事,让她对保长、族长,对李庄都有相对清醒的认识。事实上,只有她对这个环境有这种认识。她从一开始就知道,李庄这些人,李庄这个环境,是完全不可信的。她的反抗也是最剧烈的。她知道她所面对的困境在李庄范围之内是完全无法解决的,她必须寻求外援。

她也知道县长不可信,太原也不可信,所以她要去南京。在她看来,南京是一个最高的讲理的地方。她的局限在于,她不可能设想南京也可能是一个不讲理的地方。林硭、李忆莲一开始对环境的认识要远远低于李满真。

在祠堂议事那一段,他们甚至幻想族人们会成全他们的婚事。他们的反抗是被针对他们的压迫一步步被激发起来的。对李忆莲来说,只要允许她和林硭的婚事,她是愿意退让的,她对最后也没有意识到,她的幸福和这个环境是根本不相容的。

林硭的反抗有青春血气的一面,但却是开始于遵守对母亲的诺言。他是母亲抚养大的,对她言听计从。没有对母亲的诺言的约束,他也可能退让。但是,当李忆莲死去,林家的窑洞被炸毁,他失去了一切。林硭的结局已经包含在电影情节的逻辑中……

这个故事开始因口音与理解的错位似是喜剧,后来成为正剧,再后来又展现出悲剧,叙事是从喜剧走向悲剧,在实质上它还是一出悲剧,是一出人性的悲剧、时代的悲剧、命运的悲剧。

这部电影在笑与泪之间,观众将会通过电影对人物的生活和生命获得一种新的认识,也将对自己的生活和生命有所反省。

评论