作者:冷梅

那些年的马艳丽们

T台,秀场,无尽的繁华。

2014年10月24日傍晚,镁光灯锁定延安路高架下的潮流时尚地标MYST,这里人头攒动,汇聚了全中国最具时尚视野的模特新秀、设计潮人和业内翘楚。MYST被打造成一个炫彩夺目的未来感舞台,挑高的架空式设计,台阶式分布带来了独特的视觉层次,四周紧密环绕着观众席,尖叫声欢呼声此起彼伏。一晚的绝杀之后,2014年上海国际模特大赛冠军被张炎、吴欣欣摘得。

20年前的一幕,近在咫尺。1995年,中国名模马艳丽正是在第一届上海国际模特大赛的秀场上揽获冠军,让无数人惊艳。那个受了伤的赛艇运动员告别了职业生涯,上帝却给她打开了另一扇窗。当年,上海国际模特大赛又何尝不是打开国人时尚视野的一扇窗?

比这更早的1979年,一位名叫皮尔·卡丹的人,带领一队金发碧眼的女孩来到北京民族文化宫表演。广播里,播音员称他为“世界服装设计大师”,称他们的演出为“时装表演”。从那以后,中国人渐渐知道了这样一个名词——时装模特。“走来走去的衣服架子”,人们这样定义这个职业,“她们穿得花花绿绿,毫不含蓄;她们就是要人看到,她们会扭着腰走路”,这是当年人们对于“时装模特”的最初理解。

匆匆那些年,走在大街上的陈娟红和瞿颖,只能说自己是排球运动员。因为,“模特”这个词在当年总是屡遭人们有些异样的眼神,这似乎是一个上不了台面的职业。

2006年2月的美国曼哈顿街头,一个高瘦、素面、短裙、平底鞋的中国女孩吸引了人们的注意,“She is that girl!”没错,她是来自中国的模特杜鹃,她是LV、雅诗兰黛、Roberto Cavalli、Gap和施华洛施奇五大品牌的全球形象代言人。在模特网站Models.com全球模特排位中,杜鹃名列44位;Style.com则将她誉为全球十大名模。

时间碎片像电影镜头般划过很多标杆一样的名字:马艳丽、陈娟红、吕燕、杜鹃、裴蓓、刘雯,直到几日前还被人们津津乐道的2014年“维多利亚的秘密”秀场上的中国面孔何穗和奚梦瑶……她们赶上了最好的时代,20年,中国模特从不被理解到制造出无数个一夜成名的现代版灰姑娘,时代不仅改写了模特的定义,也把模特这个职业推上了名利巅峰。

东方特质的流变

2000年,当小眼睛、塌鼻梁、厚嘴唇的吕燕在巴黎时尚圈迅速蹿红,所有人惊呆了,这样的面孔正是西方人眼中的东方之美吗?巧合的是,她和美国迪士尼动画片《花木兰》中的东方女子如出一辙。

1995年,在上海时装公司时装表演队的马艳丽,大眼睛,面庞俊俏。美的定义,在这10年,甚至20年里,发生过翻天覆地的变化。如今,高颧骨、厚嘴唇、身材更具骨感的欧化面孔更受国际时尚圈的认可。而中国男模们也在这股东方风潮中,逐渐活跃国际时尚秀场。

“性感的嘴唇、标志性的脸部轮廓、深邃的眼眸,张瑜的美非常引人注目。她来自于中国浙江,在2013年上海国际模特大赛被发掘,过去的一年中她已经走了Celine和DSquared2的秀……张瑜加油!”

2014年8月的最后一个星期五,火石旗下新锐超模张瑜登上全球最著名的权威模特网站models.com的“newface”,该网站对她的描述如上。她创造了一位模特新人从出道到登上newface的最快速度——只用了短短9个多月的时间。大家都称她为“模特圈的舒淇”,她的优势在于面孔识别度很高。

张瑜这样定义国际认可的“东方之美”:他们认为小小的眼睛可能就很美,不同于我们所认为的审美标准比如瓜子脸、锥子脸才叫美,他们觉得有自己的特点才是真正的东方美。

上海国际模特大赛承办方、火石文化创始人方华的说法更加一语中的,“现在跟过去的概念不一样了,国际时尚圈见到了很多专业的中国面孔之后,他们也知道了中国人不光是长着丹凤眼、鸭蛋脸、厚嘴唇,也有皮肤很白,眼睛很大,深眼窝高鼻梁薄嘴唇的女孩,对于审美来说,选择就更丰富了,不是单一地一直选择丹凤眼,也会开始选择双眼皮,漂亮的、甜美的,有个性的,各种类型他们都有需求了,更加多元化。”它就像时尚潮流的峰回路转,关于面孔的风向也在不断翻新。

来中国挖掘过众多超模的纽约IMG经纪公司模特星探总监Jessica Lillemon特别钟爱中国姑娘,说她们个性好,而且够专业。在她看来,“长相可以让你进入这个行业,个性最终决定了你的职业生涯。不论东方的还是西方的,长相其实也没那么重要,我们不只是希望姑娘们漂亮,而是看起来不一样。很多中国姑娘们,长相都差不多,面孔的识别度不高。我们的目标是寻找与众不同。”

“模特本”的流传

审美方式的变化,只是中国秀场一种具象的趋势。东华大学服装表演专业副教授王亦群把这种趋势归结于多围度的递进:表演形式和走台风格都在这20年间有了变化,以前表演服装都是系列化风格,一个款式做十几个系列,比如蓝色就全都是蓝色,只是款式不一样,现在的服装都是个性化的展示,一件一个标签;以前都是方形的舞台,方形的T台,类似于晚会型的表演,现在的T台结构发生了很大的变化,配合了很多生活化、别致化的场景。

以前的服装发布很少,基本上就是一个演出就结束了,以前模特穿一套衣服要走四五圈,而且表演形式都是固定的,是有公式的,非常复杂,8套衣服要演20分钟;现在最多半分钟一套,非常简洁,而且现在的T台常常是30、50米长,模特最多展示一圈。现在的表演更注重个体,以前讲究队形,十个人在台上,一个来一个去都是排好的,要保持队形。以前的模特非常单一,可能就是走台,现在的模特有多元化的发展,都是复合型人才,既能展示服装,自己又设计。现在对模特的要求越来越高,要会拍平面,要会拍广告,还要会演戏。以前都是服装表演队的形式,都是在国企经营下,国家服装公司经营下,现在都是模特经纪公司,经营形式也发生了变化……

2014年上海国际模特大赛季军庞然一秀也感受到了走台风格的明显变化,“以前的台步要求模特扭腰扭胯,走得比较女人,而现在与国际接轨之后,最明显的一点就是模特的台步不再止于腰胯的扭动来展现女性柔美,更多的是强调韵味与气质的结合,现代气息更浓重,更简约大气。”

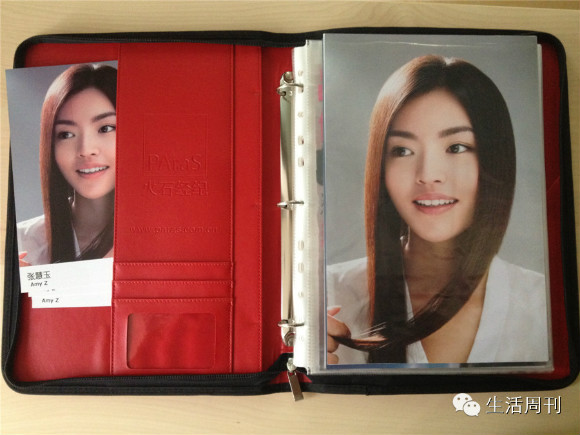

见证了中国模特行业20年骤变的方华提及了一个有趣的细节:这种国内到国际的文化输送也是双向的,当我们有了第一个成功的模特裴蓓出去之后,她带回来了模特本,之前,中国的模特根本就没有模特本,我们才恍然大悟,原来外国还有这种东西,记录着模特的档案,秀场履历,每一季的模特卡都有更新,我们学会了使用模特本,做多少页,多少尺寸,里头放哪些内容,这些都是规矩,有方寸的。国外的模特管理公司很多都是叫model management,不是叫agence,我们的定义是做模特经营和管理的综合体,不光是agence,其实就相当于中间人的概念,management是有培养和管理的成分在里面,这些都是在20年递进中的进步。

站在世界的视野上

20年间,从国际吹来的风潮带来的还有赛制的改变。方华说,1995年的上海国际模特大赛和今天的上海国际模特大赛有何不同?1995年它是一个国际性的友谊赛,从各个国家选拔一些模特到上海来参加比赛,中国模特最终进入到总决赛的可能只有几个人,类似于现在的选美,集合了世界各地的模特精英。

“而慢慢地我们发现,友谊赛对于中国本土模特的培养并没有起到多大帮助,那我们为什么不把有限的资源放在本土人才的培养呢?于是大赛做了创新,就是把上海国际模特大赛的概念转变成在中国本土选拔适合于全球发展的模特人才,所以我们的评审阵容才会是一个国际规格的评审阵容,并且我们每年出来的优秀选手后续都会被推到国际市场,不能认为国外的才是国际的,把外国人请进来办一场大赛就是国际的,其实我们做的事就是国际的,我们选拔的人就是国际的,所有创新是站在全世界的舞台上。”

犹记得十几二十年前,电视机前的观众还没把选美和评选超模区分开来。174-180厘米的身高标准、“鹅颈鹤腿X因素”的考量标准,在当时是无法撼动的准则。模特们在量身高时,要光脚站在一张白纸上,评委一边量身高一边抽白纸,只有这纸纹丝不动,才算是测量出了真实身高。

如今标准正在慢慢改变,2014上海国际模特大赛宣传总监忻云说,通过模特大赛这种“以战代练”的方式,能让选手迅速成才,而不仅仅是闭门训练,我们的大赛是国内唯一可以让参赛选手与上海时装周这样顶尖资源匹配的赛制,这就是比赛的专业性。

以前可能对模特学民族舞、学琴棋书画这些传统的东西更看重,让我们的模特没有那么好的肌肉,去支撑她们在舞台上的表演,现在最吸引眼球的“维多利亚的秘密”大秀,这些顶级国际超模注重肌肉力量的训练,有了肌肉和线条、脚踝的力量,走秀才会好看。时下,国内一些顶尖学校也开始像nike科学训练营一样训练模特的肌肉力量,同时锻炼她们的气场。这跟上世纪90年代的T台风格大相径庭,去表演化,让T台走秀回归本质已成趋势。

(注:作者为生活周刊记者,本文刊载于《生活周刊》1553期,转载注明“来自生活周刊,微信号lifeweekly1925”。)

评论