文 | 小天猴

1955年6月27日,夏日温柔的暖风吹过欧洲西岸,法国是一片腐败而充满魅力的存在。

巴黎街头过客千百,谁也不会注意到,一个女孩在人间发出了嘹亮的初啼,伊莎贝拉·阿佳妮,这位二十余年后以惊人的美貌和着魔般的演技惊动全世界的女演员,出生了。

在大半个二十世纪里,法国电影一直掌控着世界影坛的风格与流派的话语权。20世纪70年代后,法国电影一方面屈就于对新浪潮的怀念,以及由该运动引起的媒体崇拜,一方面又不得不抵挡好莱坞电影的入侵。

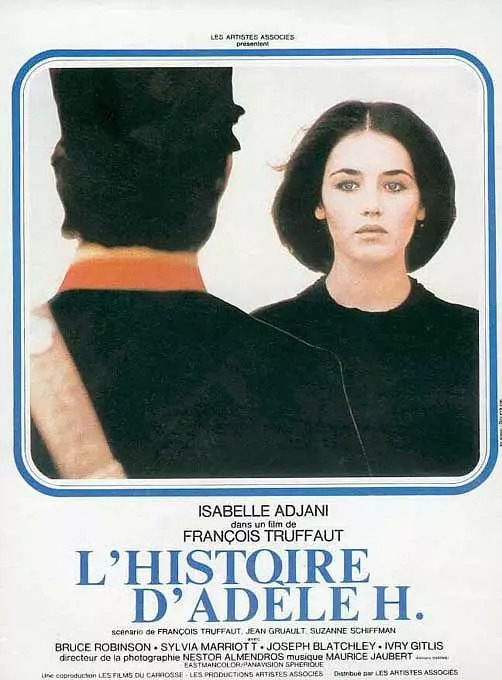

阿佳妮崛起于1975年,在彼时法国影坛一片纷扰的时分,她应著名导演弗朗索瓦·特吕弗之邀,出演电影《阿黛尔·雨果的故事》,扮演女主角的爱欲纠葛,凄切清厉,引人注目。

韵味独特的女演员,是法国电影最重要的资产之一。她们对表演执着的探勘,更已形成一个传统。让娜·莫罗、埃玛妞·丽娃、凯瑟琳·德纳芙、伊莎贝拉·于佩尔、范尼·阿丹,都要从不同的角度,展现独特风情,演绎女性追逐爱与人生之路上的勇气与挫折。

摆在这样一个谱系中,阿佳妮的作品算不得煽情大胆。事实上,她给我们的印象恰恰相反。就算演最热烈的爱恋,最缠绵的相思,最疯狂的偷情,最惨烈的人生,阿佳妮碧蓝的眼波是那样的酷寂幽森,反令人寒意油生。

特吕弗在《阿黛尔·雨果的故事》中,以反高潮的手法将阿佳妮的表演与阿黛尔的人生串联起来,传达出“痛在无声之处,痴到无可复加”的境界。当阿黛尔“求而不得”的悲惨遭遇与阿佳妮双眸的柔波交织一处时,这种难以言说的形式和气质,使电影脱离了一般范畴,独具西方式的“决绝”。因此,阿佳妮成为特吕弗这部晚年之作取得成功的关键。

以冷眼演热情,这是阿佳妮的独到之处了。

于是1975年,年纪轻轻的阿佳妮便接到了鬼才导演罗曼·波兰斯基新作《怪房客》的邀请,彼时她年仅20,便在刚凭《唐人街》斩获【奥斯卡最佳导演奖】的导演之镜头中大放异彩。在波兰斯基营造的恐怖怪诞氛围中,阿佳妮顶着一头凌乱的卷发,驾着硕大的眼镜,搔首弄姿,放荡却不失纯情。

一个好演员的风骨,向来是各凭天命,强求不得。阿佳妮的角色背影影影绰绰,脸上总是弥漫着浓重的雾气,谈起恋爱的动机也未必明白。或许正因如此,阿佳妮的角色总能专心对付情天欲海的种种险恶,无怨无悔。

阿佳妮成就了阿黛尔·雨果疯狂而炽热、以至燃烧生命的爱恋,成就了《勃朗特姐妹》(安德烈·泰西内)中艾米莉的乖张孤傲、特立独行,成就了《地下铁》(吕克·贝松)中海琳娜情到深处,何用千言万语,两心相许的极致。

1981,对于阿佳妮来说是个特别的年份。这一年,她参演了美国导演詹姆斯·伊沃里执导的电影《四重奏》,和极具个性的乌克兰导演安德烈·祖拉斯基执导的电影《着魔》,两部影片中的精彩表演使阿佳妮戴上了戛纳影后的桂冠。

《四重奏》的故事是充满古典风味的,阿佳妮游走在虚伪薄情的上流社会之间,演绎“纯真年代”里“红白玫瑰”的爱情故事。从女性主义的角度看,阿佳妮为一个脚踏两条船的男人,和另一个薄情弃她而去的男人如此付出未免太不值得,但是我们也有理由相信,阿佳妮的角色不是等闲人物,在追求至爱的背后,是一股强大的欲力驱使。究其极,玉石俱焚也在所不惜。

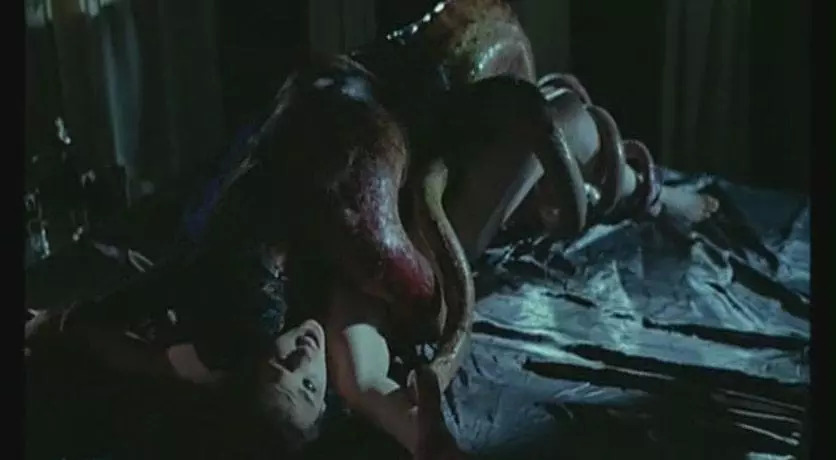

而《着魔》这样的电影一生看一次便已足够,观影的两个小时目瞪口呆惊心动魄心肝具裂,神级美貌的阿佳妮奉上神级癫狂的表演,在镜头前熊熊燃烧,像一种赤色的祸,阴鸷又剧烈。影片中,阿佳妮的鬼气来自对世路人情的冷眼观摩,对爱恨生死的幽幽辩证,以及对女性献身爱情的深切反思。

当死亡和疯狂成为一种耽溺,阿佳妮盘桓在宗教的边缘上,试探着人间的情欲尺度,《着魔》里那段与怪兽交欢的镜头,阿佳妮俨然是阴暗中的发光体,清冷而光洁。

到了《杀人的夏天》(让·贝克)中,阿佳妮化身身负血海深仇的野性少女,白皙的皮肤被晒得黝黑,配上鲜艳的红唇和蜷曲的发,浑似鲁莽而任性的小兽,上演一场场情爱与复仇,暴力与欢乐巡回串演。

而在《罗丹的情人》(布鲁诺·努坦)里,为罗丹献身、因罗丹毁灭的卡米拉·克劳戴,借由阿佳妮的双眼还魂。在爱情与伤害的一线之隔间,在偶然与宿命的一体两面间,阿佳妮又一次见证了生命的毫无意义。

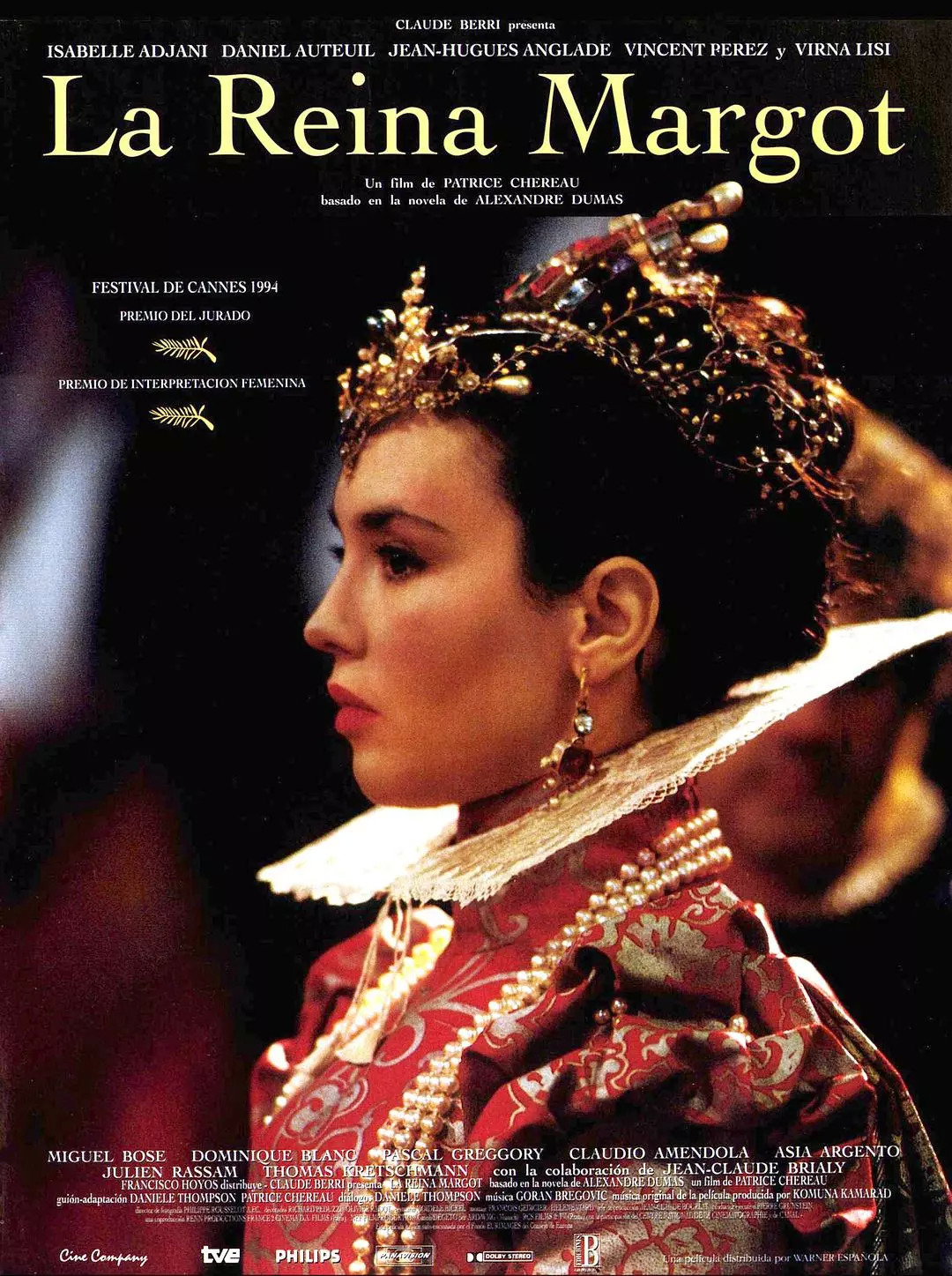

时代的车轮缓缓而过,80年代的法国影坛被阿佳妮的夺目光芒笼罩。1994年,正当观众以为阿佳妮沉浸在与丹尼尔·戴-刘易斯的恋情中时,39岁的阿佳妮又一次重回银幕。

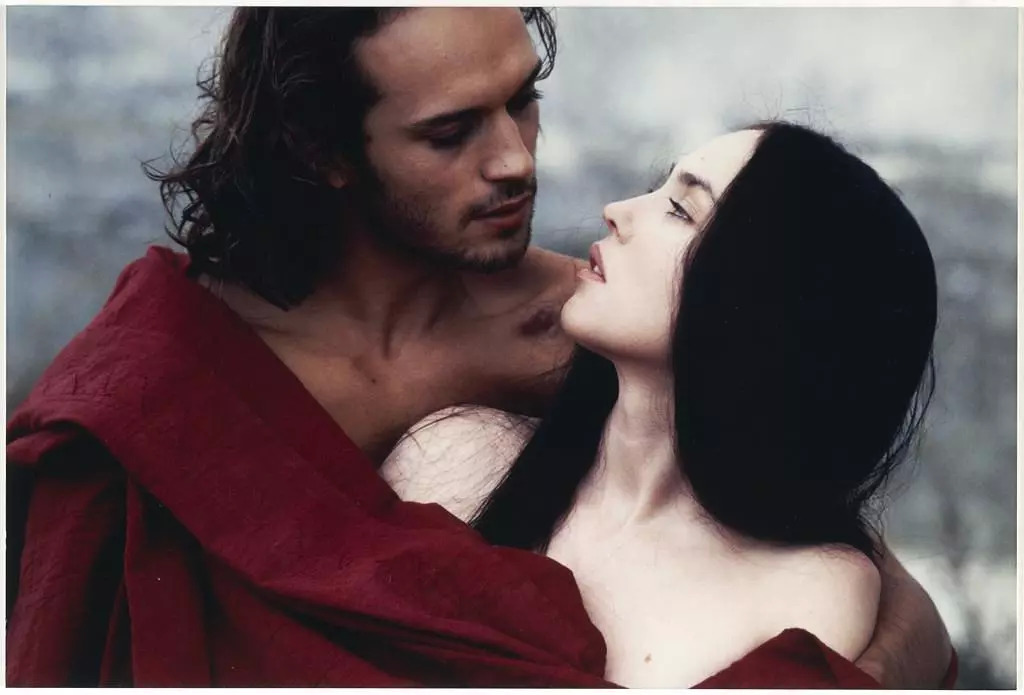

“她生着黑色的秀发,光泽的皮肤,肉感的眼睛,长长的睫毛,红润的小嘴,雅致的颈脖,柔软丰满的身躯,紧裹在高跟缎子鞋里的一双孩子的脚。法兰西人为自己的国土上开放出如此艳丽的花朵而骄傲。”

玛戈身世如浮萍,几经人生起伏却依然出落成倾倒众生的艳后。她妖娆多姿,烟视媚行,与拉莫尔的一段生死恋成为野蛮历史悲悯的注脚。爱情把她的灵魂变得自由,而死亡最终把他的灵魂变得圣洁。

《玛戈王后》(帕特里斯·夏侯)的动人,在于一整部黑灰色调的的淫荡与罪衍中,阿佳妮的玛戈王后犹如晨光下的泪水。政治、历史、阴谋在阿佳妮的脸庞中化为虚无,观众被带入了冗长、荒凉的时间向度。

到了1995年,丹尼尔·戴-刘易斯的离去和第二个儿子的降临让阿佳妮熄去了自己的声响。时光抹去了她的容貌,却精湛了她的演技。于是2008年,《裙角飞扬的日子》(让-保罗·利利安菲尔德)让阿佳妮捧起了第五座凯撒奖最佳女演员的奖杯。

这一次人们终于不再关注她的容貌了,阿佳妮的腰身粗了,脸也胖了,她的眼神却依然能述说当年的情愫。美丽或许可以作为才华的一部分,但永远不能代替才华。

这一次她不演爱情,而演愤怒。这是一部关于社会问题的电影,阿佳妮用冷峻、克制又充满爆发力的演技再现了一个女教师面对歧视和侮辱所做出的抵抗,在裙摆与枪支间解构事件的真实性,于是《裙角飞扬的日子》终成阿佳妮的蜕变。

特吕弗对阿佳妮的这段评价或许是阿佳妮演艺生涯最好的注解,“单是你的面孔就能讲述一个动人的故事,单是你的目光就能创造出戏剧性的氛围。你甚至可以演一部没有故事情节的电影,那就是一部关于你的纪录片,它将可以与任何一部故事片相媲美。”

伊莎贝拉·阿佳妮是不可思议的,她把生活过成了电影,把电影过成了生活。她摩挲法国新浪潮电影的浪漫,却吐息出现实主义的诗意。从《阿黛尔·雨果的故事》一路走到《裙角飞扬的日子》,五座凯撒奖丰碑,是她的天赋和努力,更是她的归宿和命运。

又是一个6月27日,伊莎贝拉·阿佳妮将迎来人生中第63个年头,青春已逝,但她和她的角色将永存于世,并见证千百年来女性在爱欲之河中的凶险与酷虐。

来源:不散

评论