策划 | Peter Cat 采访 | 朱马查、柳莺

本文首发于深焦

前言:

晚上十一点半接到的电话,告诉我们第二天早上采访福茂,准备时间太匆忙了。可对于过去一年多花费大半时间参与深焦小伙伴翻译、校对《我与戛纳:福茂日记》的我们来说,难点似乎在于,对于这位现今艺术电影世界最有权力的人,我们想说太多了,又在于,我们自以为已经知道了很多,但是最想要知道的究竟是什么?

双方都还有刚从戛纳带来的风尘,对于今年的电影节我们心里一肚子问题,却先按捺下去,从一些戛纳之外的地方开始。全然不似在书里那样文绉绉吊书袋,没有在电影节红毯另一端迎接电影人的派头十足,也没有片单发布会那种插诨打科顺便还翻记者白眼的活泛劲儿,这位戛纳电影节艺术总监感冒中透出疲累,卸下了不少外交辞令,让我觉得他头顶稀疏的头发也似乎向外散发坦诚(仍然不忘话间见缝插针,“今晚我要和王家卫吃饭”,望天),不过当他说自己在《我与戛纳》这本书中毫无保留,讲出了全部秘密,嗯……你说我信不信呢?

要关心戛纳究竟对自己国家的电影知多少,又要避免成为每年发布会上不停问“为什么没有x国电影”被翻白眼的记者,我们起初还有些小心翼翼,渐渐讲到兴起,问题中也不免带有参与电影节后产生的一些判断与成见,甚至是为某些影片鸣不平的微弱怨气或是对于另一些影片的疑惑不解。中国电影对戛纳的艺术总监来说究竟处于一个什么水平?戛纳的评委制度真的令人满意吗?戛纳电影节真的想成为“联合国”吗?对于新人,锐意提拔真的是一种保护吗?书中没能提及的,或是对于刚过去一年的电影节的种种疑问,我们都试图在这短短五十分钟的采访中获得答案。

当然,可能没能全面得逞,或是,一个解答伴随着新的问题到来,尚未获得追问和反复确认的机会。怎么办呢?我们还在年复一年地奔赴地中海边的盛会,像一个巨大的问号。那么就像他最后和我们告别时说的一样吧:

“我们来年戛纳再见吧!”

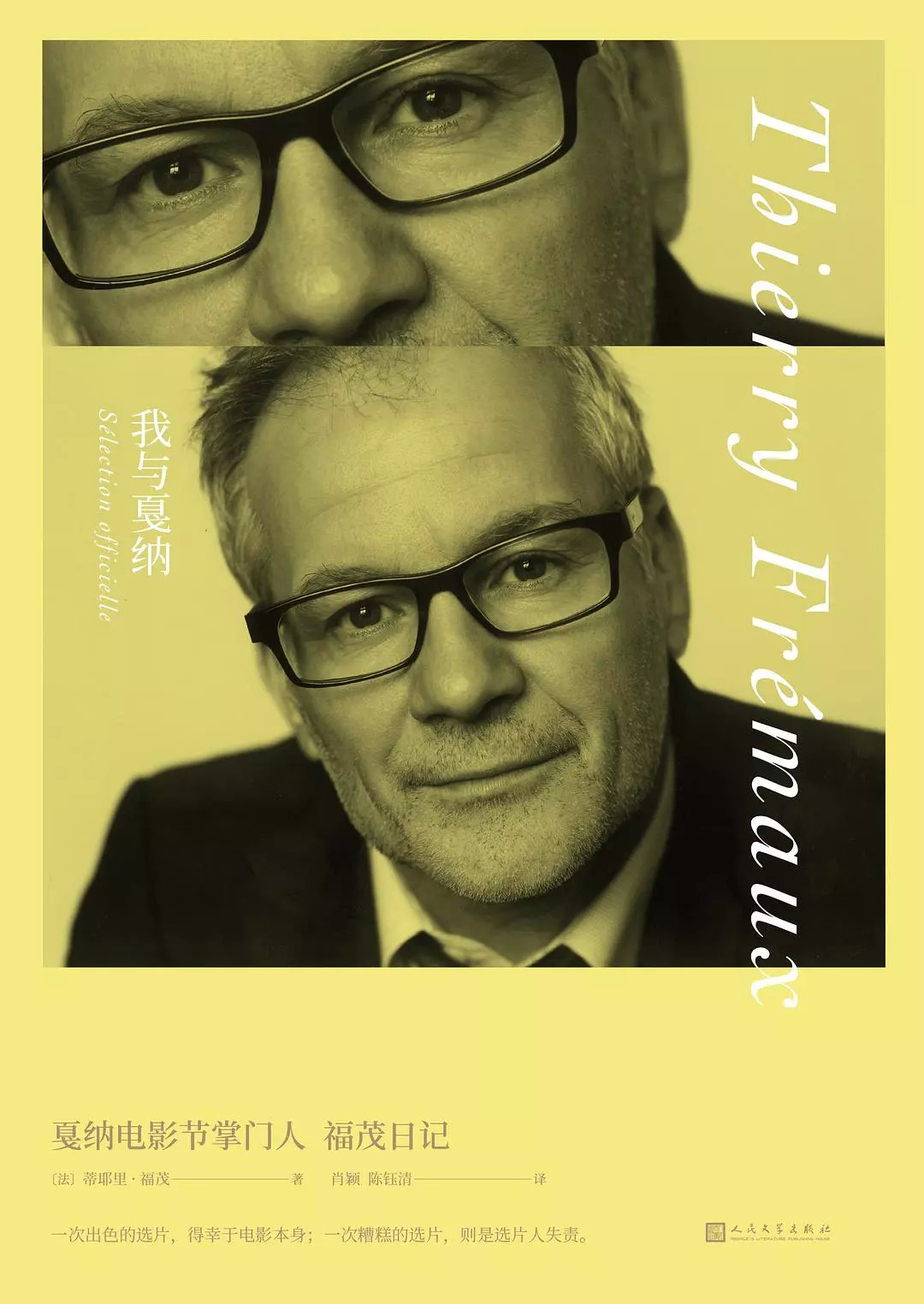

(《我与戛纳》记录了福茂从2015年5月到来年戛纳电影节一整年的生活,将筹备电影节、选片、看片与各位电影人的打交道的台前幕后一一写下,本书将在七月全面上市。)

永远的里昂人

深焦:我想从一个与戛纳无关的话题开始。我知道,戛纳并不是您生活的全部。作为一个地地道道的里昂人,您还指挥致力于保护电影文化遗产的卢米埃尔中心并组织其电影节。去年你们把大奖颁给王家卫,而今年是简·芳达。我曾经在里昂居住了五年,卢米埃尔中心的各种活动特别是电影节我都乐此不疲地光顾。那么,首先能为中国观众介绍一下这个电影节及其奖项吗?

福茂:事实上,正如我书中所写的,当他们邀请我去戛纳工作时,我拒绝了。换作其他人应该都会答应的,但是我没有。因为我对里昂,对“第一电影路”(注:Rue du Premier Film,指里昂卢米埃尔中心所在的路,卢米埃尔家族的工厂即坐落于此),对这个电影诞生地充满眷恋,它是我的快乐领地。

同年,我还拒绝了担任法国电影资料馆馆长的邀请。当然最后我还是接受了戛纳抛出的橄榄枝,但是前提是他们允许我保留在里昂的一些活动,也就是继续在卢米埃尔中心这个电影资料馆工作,另外还包括创建卢米埃尔电影节。这不是一个与戛纳对立的电影节,戛纳是面向当代电影人的,而卢米埃尔电影节则是关于电影史,致敬电影人的,它们两者之间不存在竞争关系。另外,电影节所颁发的卢米埃尔大奖,不像奥斯卡或金棕榈奖那样只参照一部电影,而是衡量一位电影人的整个职业生涯。

从2009年的克林特·伊斯特伍德开始,我们一直都为自己所选择的这些获奖者而感到自豪,因为他们是一些在当代电影界举足轻重的人物。今年我们决定把这个奖项颁发给简·芳达,因为它虽然大多数时候是用来表彰导演,但是我们也会选择知名电影人,比如热拉尔·德帕迪约、卡特琳·德纳芙都曾获此奖项。

而这次是简·芳达。我们希望在一个电影节的背景下扩大影响力,从而向大众展示对电影的热爱,对电影遗产,也就是我们现在称作古典电影的热爱,是大家共有的;这种对现在的狂热,也是对过去的欣赏,了解电影史至关重要。

深焦:那么,您每年是如何从那么多伟大电影人中做出这个艰难的选择的?

福茂:这是和卢米埃尔中心的团队讨论之后做出的决定。我有一个很棒的团队,里面有很多女性。还有兼任卢米埃尔中心主席的法国导演贝特朗·塔维涅(Bertrand Travernier)。简单地说,是根据当时的情绪。今年是第十届,比较特殊,所以我们希望选择一个能够体现电影所有面向的人:信心,魅力,美国电影,以及近四十年的电影史。简·芳达是理想的人选。

深焦:提到简·芳达,人们都说今年是女性的胜利。是否因为这个原因,你们想把奖项颁给一位强大的女性?

福茂:2009年当我们开始举办这个电影节时,它还不构成一个原因。当我们选择克林特·伊斯特伍德、米洛斯·福尔曼和肯·洛奇时,我们并没有考虑性别的问题,因为艺术就是艺术,我们只考虑选择一位导演,而我们已经致敬了阿涅斯·瓦尔达。对于我来说,凯瑟琳·德纳芙是第一位。但是十年内只有一位女性是不够的。是的,我们确实考虑了这个因素,但并不是在反对男性或者赞同女性的前提下。选择简·芳达是绝对合理的,但是选择她最重要的原因,不是因为她是一位女性,而是因为她作为伟大演员和艺术家的身份。

深焦:关于今年的卢米埃尔电影节,您已经有一些具体计划了吗?

福茂:我们已经宣布了一部分计划,是关于亨利·德库安,一个50年代的法国导演;还有让·雷诺阿拍无声片时的缪斯凯瑟琳·海斯琳。剩下的,我们还在继续工作中,我马上回酒店就要继续工作了。

2018年的选择

深焦:无论是在里昂还是在戛纳,您总是那个做“选择”的人。而年轻的时候,您一方面是一个影迷,另一方面又是一个历史系的学生。今天,您一方面指挥卢米埃尔中心,另一方面在戛纳,您可能是全世界最有特权的影迷。这让我们很好奇,在您的“选择”过程中,是否也会带有历史烙印,比如您会设想从二十年乃至五十年之后再来看一部电影来考虑自己的选择?

福茂:当然,我知道自己的影响力以及这些选择的重要性,我也知道自己会犯错。但是我们犯的这些错误,总是出于好意的,意思是,因为我们喜欢一部电影,而有时我们是孤独的,因为只有我们自己喜欢那部电影,而十年之后,比如某导演的某部电影,当年在戛纳的反响一般,但是今天人们都知道这是一部好电影,所以这其中包含着某种宽容。

我作为一个影迷,我热爱电影的方式,是宽容的。它并不是无知和天真的反义词,而是代表着热爱。比起讨厌一部电影,我们更难解释为什么喜欢一部电影;相对于一部不好的电影,我们更难解释为什么那是一部美的电影。所以,我希望自己留下的轨迹或记忆,是关于某个人喜欢的。

深焦:通常您决定官方评选名单,而评审团选出最后的获奖作品。这几年,我们看到您选择了一些非常美的电影,但最后评审团却无动于衷,比如您在日记里表达了对《托尼·厄德曼》的喜爱,但它却没有拿到任何奖项;今年的《燃烧》,《盛夏》获得媒体好评,却也同样空手而归。这是否会让您想要对评审团制度做出一些改变?

福茂:不会!因为戛纳有这样一个评审团评选的传统。大家都知道,评审团是一个九人组成的团队,他们需要根据自己的主观喜好来评判。没有人说那是真理。组织一个电影之间的竞赛,这本身很荒谬,但这是我们的传统。不过,没有人会说评审团的选择是绝对正确的。你们说媒体高度评价《燃烧》和《盛夏》,或者三年前的《托尼·厄德曼》,是的,多亏了媒体,《托尼·厄德曼》获得极高的知名度,在市场上表现得也非常好。《燃烧》和《盛夏》也一样。但最终获奖的却是其它的影片。所以观众,媒体和评审团的意见形成了一种平衡,而这三者之间构建的平衡给予更多的电影更多的机会。

至于评审团,我们必须接受专制,接受偶然性,接受前一天或后一天可能是不同的获奖名单。我从不对获奖,名单进行评论,因为我可以轻松地接受任何的结果,那些美好的结果以及那些错误。因为这是我们要求他们做的,我们要求他们本能地,真诚地去评判。

深焦:今年,戛纳给让-吕克·戈达尔颁发了一个特别金棕榈奖,而去年妮可·基德曼获得了70周年纪念奖。在获奖名单中,您还想加入其它的奖项吗?

福茂:评审团想给让-吕克·戈达尔颁发一个奖项,不是给他本人,而是他的电影《影像之书》。同时,他们希望那是个特别的奖项,所以想到了荣誉金棕榈奖,但被我拒绝,因为荣誉金棕榈奖是由电影节颁发的,是为了表彰一个电影人的职业生涯。

当我们谈到让-吕克·戈达尔,那就是让-吕克·戈达尔。但是因为这部电影,他们想给他颁发一个特别的奖项。经过讨论,他们申请颁发一个特别金棕榈奖。我同意了。这样很好,因为戈达尔就是很特别的,他整个一生,整个电影生涯,都是特别的。

深焦:今年有一件令人悲伤的事: 皮埃尔·里斯安(Pierre Rissient)在戛纳电影节前夕过世。我们很惊讶地从您的日记里发现,即使在他健康如此糟糕的晚年,你们仍旧大量通过电话交流对电影的看法。过去,也是他从世界各地为戛纳带来了不同国家的电影。今天,这种选片方式是否改变?发现新导演,新电影的工作,是否开始被一些制作或发行公司所代替?

福茂:皮埃尔在我之前为戛纳做的工作为日后奠定了基础。因为在那个时代,去中国、日本、菲律宾、澳大利亚发掘电影是很少见的。皮埃尔扮演了一个侦查员或者探险家的角色。现在只要有网络,任何电影都可以传到我的电脑上。我可以安静地呆在里昂看片。而同时,到处走走,感受一下各地的电影气氛也很重要,正因为这个原因我才来到上海。

而皮埃尔,即使停止了他在戛纳的工作,还是应我的要求继续跟我们一起做少量的工作。对于我,他是一位挚友,一位兄长, 我对他充满敬佩。他的意见弥足珍贵,因为他不仅经验丰富,而且我们经常激烈地讨论,因为对一些电影或策略方面的意见不合。这对于我,对于戛纳都十分有用。因为我理解一部电影可能引起的后果,而皮埃尔是一位良师和真正的影迷。他拥有丰富的电影知识,而且是个有趣的人。我们每周都会通好几次话。

深焦:您觉得那些国际制作、发行公司在电影节选片过程中扮演着什么样的角色呢?

福茂:我有好几种方式与新电影建立联系。可能是通过电影导演,因为我和他们保持着友好的关系,也可能是电影的法国发行商,也可能是片商或制片人。在美国,还可能是片场(film studio),在那里,电影是属于制片人的。

我一般是这样逐渐接触的:有时,一位导演介绍了一部我很喜欢的电影,但是制片人却说“我们要等一下”或者“还没制作完”,这时必须尊重他们的选择,我的工作也是需要一些外交策略。当我们看过一部电影,建议送到戛纳,通常是没有问题的。但是必须有自信。

有时,某个导演给我看一部电影,也许电影不怎么样,那么就需要外交辞令,还需要有宽厚的胸怀,而且需要说实话。有时,事实是很难被人接受的。正如我书中所写的,什么是最好的方式,甚至到底有没有一种好的方式宣布坏消息?没有,坏消息就是坏消息。所以,有些电影导演故意针对我,因为他们从来都无法接受事实;有些很愤怒,不过后来又回到戛纳;另外一些生气之后,编造出一些不好的理由。不过我觉得这很正常。当一位导演的电影被拒绝,感到失望是正常的。

深焦:人们总是十分关注戛纳和好莱坞的关系。在您看来,今天说服好莱坞电影来戛纳是否变得越来越困难?

福茂:不会!今年,媒体不断谈论戛纳和好莱坞的关系。为什么?美国电影不是世界上唯一的存在。今年,我们有俄国,黎巴嫩,韩国,埃及,土耳其,法国,美国等多个国家的电影。这一直是戛纳存在的意义,从1946年开始。它是世界性的。戛纳电影节不是奥斯卡金像奖的前厅,戛纳不是为了参选奥斯卡做宣传的地方,那是威尼斯的角色。因为它正好在九月举行,所以美国人去那里开始为二月份的奥斯卡做准备。我们不是为了二月份的奥斯卡而工作,但是我们热爱美国电影,我们与美国电影艺术学院保持着良好的关系。

但是戛纳是在五月份举行,或者我们干脆改到九月份。为什么不呢?如果我们在九月份举行戛纳电影节,我们会有更多的美国电影。问题解决了吗?也许吧,对于那些觉得戛纳电影节是为美国电影举行的人。但我不这么觉得。不过,对于我们这一代人,喜欢电影意味着喜欢美国电影,但是也意味着喜欢中国电影,日本电影,意大利电影,西班牙电影。

我爱所有国家的电影。而今年有很多美国人来到戛纳。电影市场上有更多的美国电影,电影节上也有更多的美国人。今年有两部美国电影入围主竞赛单元,相比去年的四部确实不多,但是也许明年又有四部。迪斯尼公司和HBO都来了。所有这些都是捏造出来的问题。

如果我们看看实际情况,就会发现并不是真的。戛纳电影节期间,我是不看媒体报道的。因为里面都是些错误的信息或者错误的解读。没关系,这属于戛纳传奇的一部分,同时也是大众娱乐的一部分。也因为它们,戛纳才成为戛纳。所以,没关系。

深焦:今年,有一部中国电影,贾樟柯的《江湖儿女》入围主竞赛单元。您也看到,近些年来,特别是2001年之后,鲜有中国作品入围戛纳主竞赛。我不是想问您为什么没有选择中国电影,而是想知道,从您在戛纳这将近20年经历,中国艺术电影是否真的陷入瓶颈,进入一个相对低迷时期?

福茂:你们确定之前有更多的中国电影入围吗?大概因为之前有一部电影获过金棕榈奖吧。因为那一代是第几代?第五代吧,有陈凯歌,张艺谋。那一代是极其出色的。我印象中,在中国,以及在法国和美国,甚至在全世界,都有两种极端:大片和小成本作者电影,中间就什么都没有。

2001年之后,我们其实看到很多中国的小成本电影,不少都在戛纳展映过,比如娄烨的作品。同时,中国的大片蓬勃发展。比如,当我2000年来中国时,姜文拍摄了《鬼子来了》。解禁之后,他就开始拍摄商业电影。所以,中间就什么都没有。形势就变得很复杂,在美国就只剩下Netfix。他们为那些找不到资本走正统商业路线的电影导演制作影片。也许中国电影是有些类似的。为大众拍摄票房大片的执念,然后制作小成本作者电影,我觉得中间还是有发展空间,尤其当我们看到台湾和香港电影以及大陆的作者电影,有才华的人层出不穷。

中国一直都以自己的方式存在于世界电影中。比如,我知道的有《战狼2》。它获得了空前的成功。还有毕赣的电影,我们料想那基本上是一部实验性的电影。他想拍摄一部非常艺术的电影,所以他才去了戛纳。我非常喜欢。也许,在中间,我们可以拍摄一些像贾樟柯的作品那样的电影。就像在六七十年代,法国电影也面临类似的问题。

深焦:您在上海这段时间,有没有看一些中国电影?

福茂:我看了一部中国电影的片段,不过还需要保密。因为选片已经逐渐开始了。然后我会见一些人,因为有些联系的朋友。然后,11月份我还会去北京。

为自己作传的戛纳总监

深焦:最近,您的日记《我与戛纳》刚刚推出了中文版。在书里,您不仅谈论电影艺术和各种影片,同时也涉及到您个人的兴趣爱好:运动,音乐等。那么,您是如何定位这本书的?

福茂:我之所以想写这本书,是因为我觉得比如六十年代在任的罗伯特·法瑞·勒布雷,作为戛纳的奠基人之一,他如果能写一部类似的日记,那就太好了。我希望人们在二十年或者三十年后了解这个世纪的前二十年,我们是怎么准备戛纳电影节的,以及各种事物之间的关系。另外,我也想通过讲述这些,写一本类似自传的作品。

我的生活不只是戛纳,戛纳太复杂了。我很高兴,因为首先这本书的法语版获得巨大成功,很多人跟我说他们从中获得勇气。因为我的故事很简单:年轻时,我练柔道,我现在甚至能写本关于这个运动的书。我热爱电影,并且很幸运地在里昂工作。最开始“第一电影路”上什么都没有。和贝特朗一起,我们建立了这一切的一切。

我想讲述所有这些,为了告诉人们,对电影的热爱很重要,它可以对文化事业做出贡献。通过这本书,我想写一本朴实而个人的,几乎私密的日记。所以,我是和盘托出的。我毫无隐瞒,但其实我可以不用这样毫无保留。我什么都说了,甚至包括那些失败。因为我讲了很多事实,所以某些记者又鸡蛋里挑骨头。是的,我们都可能犯错。这也是我想告诉大家的。

深焦:所以这既是一本关于电影的历史档案,同时也是一幅您的个人肖像。

福茂:是的,这是一本关于戛纳电影节的历史档案,同时也是献给我的孩子们的。他们将来会知道当他们的父亲不在家时都在干什么。比如,这个周末我在上海,而没有在家陪伴他们。但是我也希望通过这种方式告诉大家,当我们热爱电影时,是怎样的状态,我们如何生活。这本日记不仅属于戛纳电影节艺术总监,它也属于一个忠实的影迷。

深焦:全世界都存在一个很有趣的现象:很多在戛纳成功的导演,通常在自己国家都会受到严厉的批评,甚至被指责是贩卖异国情调,作品是拍给外国人或者法国人看的,比如日本的河濑直美,甚至连今年拿金棕榈的是枝裕和也遭到批评;贾樟柯在中国也受到同样质疑。

福茂:是枝裕和没有遭遇这种情况吧。他的新片上周在日本上映,大获成功,打破票房纪录。所以这是又一部因为戛纳,金棕榈的影响而获得成功的影片。确实,贾樟柯在中国的处境很困难。

不过,最终,戛纳不是关于“我喜欢”和“我不喜欢”的角逐,也不是好或不好的问题,我的工作是考虑要不要把某部电影展示给大众。我选择展示那些我觉得好的,有说服力的电影。它们通常是一些政治性很强的影片,斯派克李的电影非常反美国,反川普。不过是他的想法,不是我的。戛纳政治化是因为电影人,艺术家们有自己的政治态度。他们拍电影是为了讲述关于生活的,可能通过一部情节片,或者一部类型片,或者一部政治倾向明显的电影,比如今年斯蒂芬·布塞的《开战》。这部沉重的电影是关于当今法国工人工作条件的。这部电影在法国也被大量讨论。但是电影人就是这样的。

深焦:我们都知道,戛纳主竞赛电影总会遭遇影评人最严苛的评价,所以很多新人电影或者知名导演的有争议作品,您都会放到“一种关注”单元。这是您的一种保护策略吗?

福茂:一种关注单元不是为了保护那些电影。起码不是从政治上保护它们,而是从电影艺术的角度。参加竞赛单元很艰难,也很危险,因为有批评,无数的批评会涌向电影。所以作品本身必须经得起批评。比如,选择《盛夏》就是个冒险,《夜以继日》和那部埃及片《审判日》也是,还有《迦百农》,因为它是个地道的剧情片,但是反响却很好。

今年,我们改变了规则,主要是影片放映的安排。为什么呢?这不是为了反对媒体,而是希望获得两方面的意见:媒体和大众。这是为了继续丰富对电影作品的看法。而一种关注单元很早就是以这种方式运行:媒体和大众同时看到影片。这也是为了保护一些电影。比如,如果把毕赣的作品放在主竞赛单元,也许就太危险,太激进了。毕竟所有人都盯着主竞赛单元。把它们放在一种关注,能使大众的目光更开放,更宽容。

深焦:正如您刚才提到的,我们每年在戛纳看到的不只是美国电影,也有其它地区的作品,比如今年有来自中东的电影《太阳之女》等等。我们想知道,戛纳是否也担负着政治和全球化的责任?

福茂:我觉得是因为艺术家们,不是因为我。确实是我负责选片,但是那些确实都是好电影。爱森斯坦那部神圣的《战舰波将金号》,是关于十月革命或者1905年革命的,那是一部好电影。但是《电影史》不是一个政治色彩浓重的电影,呃,也算是吧,它也是一部批判资本主义的作品。《偷自行车的人》是对社会贫困的控诉,这是一部反映社会的电影。所以总是有这样的电影。也许会有些作品是单纯的爱情电影,或者纯粹表现审美的作品,比如我最喜欢的戈达尔的电影《蔑视》或者《电影史》。但是他的作品《影像之书》政治性极强。所以这是世界的状态,是艺术。

艺术就是这样。比如法国音乐,在我成长的70年代,那时的歌曲政治性都很强,今天的法国歌曲完全没有任何政治色彩。而电影还保持着政治性。我很喜欢这样,文学也保持着政治性。具有政治性,意思是对世界感兴趣,有时通过一个私密的家庭故事,就像是枝裕和的作品一样,某种意义上,也意味着什么是社会生活、集体生活,家庭、集体的概念。电影《燃烧》也是关于年轻人和老年人,穷人和富人之间关系的。这一切都属于电影。

深焦:我们觉得某些电影人和戛纳有很深厚的交情,他们其中某些人已经获得金棕榈或其它奖项。但是当他们的作品不甚理想时,您会决定把它们放在一种关注单元甚至干脆拒绝,您的策略是什么?您如何说服这些电影人?

福茂:在戛纳的语境下,通常所说的那种我与电影人之间的交情其实并不存在。当然存在友谊。但是真的很难从1800部电影中选出60部,其中只有20部入围主竞赛单元。我不能简单地说一句:“我的朋友,来吧!”因为我不能在他的作品不受欢迎的时候说:“但是这是我朋友啊。”我在戛纳不是为了跟电影人做朋友,我的责任是协助他们,为了让他们的作品在最好的条件下展示给大众。我的选择是对于一部电影最好的位置,有时是一种关注,有时是主竞赛,有时是开幕影片,有时是闭幕影片。

当人们跟我抱怨总是一些老面孔,都是些戛纳的常客和“会员”时,我不同意。最近大家都在谈论在俄罗斯举行的世界杯,每个球队里都是最好的球员。我们都知道谁是这个时代最好的电影人。我们必须在他们高峰期的时候展示给大众。而一个艺术家,有时也许改变他的计划,或者考虑失误,或者最终结果不理想,没有关系。我们转一圈再说。

确实,大家都知道今年有一些所谓戛纳的嫡系没有入围,我遭到指责。当他们入选时,人们批评我;当他们落选时,人们还是批评我。这是戛纳的问题所在。戛纳的未来,也是建立在对一个问题的思考上:为什么媒体如此猛烈地抨击,批评戛纳?他们不批评多伦多,不批评威尼斯,不批评柏林,只批评戛纳。然而,戛纳是最好的:有最好的电影作品,而且大咖云集,历史证明,我们的选择经常是合理的。然而那些人来到戛纳,表达各种愤怒的情绪,搅乱气氛。比如,法国媒体对戛纳的态度可怕极了。

深焦:为了改善媒体与戛纳的关系,您计划在制度方面做一些新的改变吗?

福茂:今年,我们已经在电影放映安排方面做了一些改变,但记者们对此并不满意。但是我们会继续商谈,力求改善。因为我们不能让这种情况继续:有时因为媒体的严苛,有些电影人都不愿意来戛纳。戛纳是一个电影的盛会,承载了对电影的热爱。有些媒体在戛纳对某些电影喝倒彩,而三个月之后,当电影上映时,他们又改变了看法。如果电影人们因为媒体的嘘声而不愿意来戛纳,我不得不说,这是一个严重的问题。

深焦:在这本日记里,您大约说出了多少秘密?有50%吗?

福茂:我基本上都讲了。真正的秘密,是我的私生活,或者一些我不愿意让艺术家们牵连进来的事。但是,比如关于哈维·韦恩斯坦,日记里面有关于他的描绘。我没有讲到性方面的事情,因为我不了解,我并不知情。与他的关系,我都坦诚地描述了。那是一个刁钻而有魅力,或者说有魅力而又刁钻的家伙。他在生意方面很刁钻。但是确实,我是一名男性,我并不知情。但是我很高兴,也许那个我描述的世界已经不存在了。因为我不是一个活在过去的人,我是一个喜欢过去,但胸怀未来的人。我的工作是关于未来的,而我喜欢过去。我是一段历史的继承者。我喜欢这段历史,喜欢皮埃尔·里斯安,喜欢贝特朗·塔维涅,因为我们总是一起谈论历史。我的生活就是为了电影的未来。

深焦:正好,您提到了皮埃尔·里斯安和贝特朗·塔维涅,您在书中描绘了不少像他们一样热爱电影的人,那关于您自己,您希望留给新一代什么样的形象?

福茂:我希望他们从我身上看到,当我们热爱一些东西或一些人,一切都是可能的。我的职业是集体性的。我想写这本书,也许是因为我想有一些个人化的表达,因为我的工作,是展示别人的工作。也许因为这样,我正在写另一本书。

来源:深焦DeepFocus

评论