作者:徐元

顶着“史上第一部伊朗吸血鬼西部片”的名号,《夜里自己回家的姑娘》(A Girl Walks Home Alone at Night)在美国的独立电影圈子里,着实火了2014一整年。

不过,说它是一部“伊朗电影”,实在有误导的嫌疑。其实影片投资来自美国,编剧兼导演安娜·莉莉·艾米普(Ana Lily Amirpour)是个美籍伊朗裔,全片的摄制则是在加州中部的两个小镇完成的。而且,就像前两年的奥斯卡最佳影片《艺术家》,尽管投资主创都来自法国,可从形到神全部好莱坞化一样,《夜里自己回家的姑娘》的风味也跟伊朗电影没有丝毫关系,只不过对白用了波斯语,主角用了伊朗裔。

但“吸血鬼西部片”倒真是名符其实,要是用香港东南亚老式电影广告词,就可以总结成“年度阔银幕钜制:浪漫!奇情!吸血女魅惑妖娆,苦鸳鸯不伦畸恋”之流。剧情讲的是一个不知年代不明地点的诡异小镇Bad City里,年轻人阿拉什(Arash)因为父亲侯赛因(Hossein)欠下高利贷,自己辛苦工作了2191天才攒钱买回来的1950年代款拉风跑车被债主赛义德(Saeed)拿走了。赛义德是皮条客兼毒贩子,提车之后又去羞辱了他手下的妓女艾提(Atti),正好被披着遮面长袍的神秘女郎看到,这个谜一样的美丽女郎随后画上浓妆,跟着赛义德到了家里,露出吸血鬼真面目,咬死了他,出门时则撞见了来讨车的阿拉什,于是两人萌生情愫,在不经意间慢慢走近,到了最后,她还咬死了欺辱艾提的侯赛因,和阿拉什离开了Bad city,携手迎接新生活。

剧情极其简单又非常荒唐,简直没有情理可言,也丝毫不悬疑不恐怖,你完全可以认为它编得乌烟瘴气东拉西扯。其实呢,这个故事真的莫名其妙,一点不具备剧情电影必要的逻辑和结构。不过,它摆明了也不是一部常规意义上的剧情/商业电影,而是极有实验意味的艺术电影,或者说,怪鸡电影。

“艺术电影”,是电影节、影评人及学术圈子正襟危坐的词汇,如今统辖各种非商业性影片,但凡不清楚或者不服从商业类型电影“制造工艺”的影片,现在都算是“艺术电影”,哪怕有的“艺术性”全靠第三者的诠释。而“怪鸡电影”,则是草根的影迷分类法,专指各种故意为之或者无心插柳的不按常理出牌的偏门电影,大多都是因为太烂太怪而“引人入胜”。

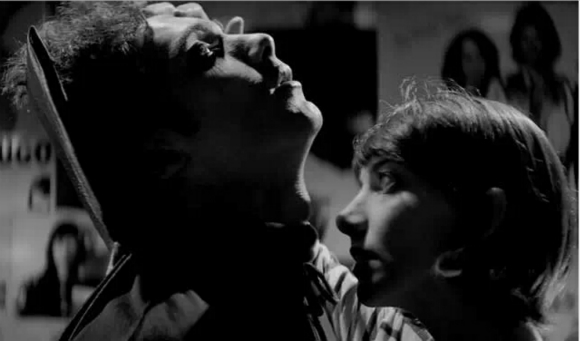

《夜里自己回家的姑娘》就非常艺术而且怪鸡,全片是2.35:1的宽画幅,但一般这种宽银幕都是大场面如战争片、科幻片、动作片的专利,可《夜里》焦距都很短,室内景占了多数,摄影机就喜欢特写男女主人公的漂亮脸蛋。而且,这还是一部黑白片,而如今用黑白摄影,多数都追求“经典”或“纪实”质感,极少会选用大片标准的2.35宽银幕。不过《夜里》的构图用光的确出众,既有经典好莱坞黑白片的味道,又有时髦锋利的“《罪恶之城》风范”(《综艺》影评语)。尤其是养眼的两位主角,吸血女郎Sheila Vand有欧洲女星的柔弱感,以及一种不那么精致的标致,而男一号Arash Marandi则“像极了詹姆斯·迪恩”(《好莱坞报道者》影评语),满是清澈单纯的帅气。影片中段,两人在莱昂诺尔·里奇的经典情歌《Hello!》里缓缓拥抱定情,画面、音乐、节奏、气氛达成了化学反应,像王家卫电影一样迷人。

除此以外,这部电影的很多地方就不那么可取了。导演炮制的浪漫戏码缺乏有效的背景支撑,剧作上的随性、断裂、对立,明显有电影学生那种阅片无数之后却没有办法把自己的故事和经典电影风范混成一体的遗憾。老式好莱坞黑白片的光影质感、欧洲反叙事艺术电影的沉闷、华丽时髦的MV镜头剪辑、B级恐怖片的血腥趣味,统统在《夜里》里所呈现,但加总在一起并不协调。有美国评论者认为本片有吉姆·贾木许和大卫·林奇电影的影子,从影像风格上说,的确看得出某种关联,但这就好比齐白石或毕加索盛年后的创作手法,是天赋在历经岁月的无数次烹煮之后,才能诞下的神来之笔,不仅跟幼童的涂鸦有天壤之别,更和美术系学生临摹的习作完全两码事。

所以,这也是一部只能依附于电影节和影评人的电影。前者提供了这类电影登场亮相乃至于资金供给的平台,而后者则可以通过作者都没想到的“诠释和过度诠释”,赋予影片更深刻更庄严的内涵解读。在西方世界和伊朗多年来因为宗教革命、核武僵局而剑拔弩张的局面下,一个伊朗裔的女导演,用“西部片”“吸血鬼”为题,制作出的一部波斯语电影,不论创作出发点是什么,几乎都不可避免地受到了比它应得的还要多的关注。

影片里有不少让人费解的段落,比如全片有台词的角色不过8个,整个空旷的小镇似乎再也没有其他人,但这个Bad City显然还有一个巨大的万人坑,影片在一头一尾两次用远景交待了其存在,山谷里布满了看不清详情的众多尸体——或许是一场大屠杀的结果,也可能只是吸血鬼獠牙下的牺牲者,或者还有其他无限的可能性。但是,无论是谁从旁边经过,都对此视而不见。另有一段完全与剧情无关的独立章节,一个做伊朗穆斯林女装打扮的男士,手里拿着一个气球翩翩起舞了三分钟。

解读这些段落是徒劳而泄气的,你可以认为它们有所指(或者说,它们当然不是凭空而来的),而且也很容易就可以大概联想到,这些画面必然跟民族、历史、性别、宗教相关,但是你也明白,这不能深究,因为你其实无法理解这些“大”的指涉究竟跟这个西部小镇浪漫故事有什么关系——事实上,导演艾米普本人确实在几次电影节场合上谦虚表达,《夜里》没有什么隐喻,请简单理解。而这显然也是一种“撒娇的女人最好命”的姿态,说的既是实情,但又有此地无银三百两请君入瓮的暗示。

无论创作还是宣传,《夜里》一直主打伊朗噱头,但其实这明明就是一个美国故事,像不少青春题材一样,说的是生活在小镇而又不甘心平庸度日的男孩,怎么遇到了一个和自己般配的女孩,然后携手离开了这个死气沉沉的鬼地方。非要说这也是一部伊朗电影,就像把《哈利·波特》里的所有角色都换成华人(当然,除了张秋),然后说这是首部中国青少年巫师电影一样扯淡。

电影尾声,男孩和吸血女郎第一次也是唯一一次约会,他带来了汉堡包当晚餐,结果没想到女孩说她不喜欢吃,意外的男孩说“这还是我第一次碰到有人不喜欢汉堡包呢”,其实这才是一个真正的隐喻,就像导演其人在IMDb的资料页上穿着《低俗小说》的T恤一样——一个伊朗背景的电影工作者,要向壁虚构一个世界,也不得不用西部小镇、吸血鬼、摇滚乐、可卡因、汉堡包来建设它。这是美国和美国文化的威力所在,也是如今世界大同的必然景观,可大概也是所有“发展中国家”文明的悲哀。

注:本文原载于腾讯.大家

合作鸣谢:腾讯.大家(ipress)

作者简介:

徐元,媒体工作者,曾任《电影世界》主编,时光网副主编

版权声明:

一切转载,务必事先通过授权:1030245625@qq.com

特殊注明:

文章来自知名电影微信公众号:人间电影指南(rjdy2014),欢迎、关注交流

评论