文/滕野

科幻迷是怎么样的一群人?这个问题还真有点难以回答。要解释这个概念,好像得先给科幻下个定义。那什么是科幻?这个问题比上一个难回答一百倍。

许多人都曾试图捋清“科幻”和其他标签之间的边界,但结果都不怎么令人满意。一部小说,一部电影,一部漫画,或者其他形式的艺术作品里,科学成分和幻想成分占到多少才算科幻?

如果时间机器是科幻,那奇异博士的时间宝石是不是科幻?如果《异形》是科幻,那《神奇动物在哪里》是不是科幻?如果哆啦A梦是科幻,那阿拉丁神灯是不是科幻?

也许我们应该想想阿瑟·克拉克的名言:“任何足够先进的技术都是魔法。”“魔法只是我们不了解的科学。”所以,捋不清的,放弃治疗吧。

科幻本来就是一种很包容的文化。在幻迷们狂欢的盛会上,你能见到从魔杖到蒸汽计算机、从无限手套到九州版图的各种奇异物品。

世界科幻大会是最负盛名的幻迷聚会,1939年开办,除了因为二战中断四年之外,风雨无阻,年年召开。雨果奖就是由参与大会的幻迷们投票决出。

如今,世界科幻大会的历史已经走入第八十个年头。有多少事情可以坚持五分之四个世纪呢?八十年,足以让一个婴儿从摇篮走入坟墓,其间全球也多次风云变幻,时代的动荡之中,这一方留给幻迷们的小小天地竟能岿然不动,实属幸运。

2017年世界科幻大会现场

作为中国幻迷,我很想去世界科幻大会朝圣,但有一个很现实的问题:钱。

世界科幻大会在美国举办的次数最多,其次是欧洲,买了门票才能入场,才能拥有雨果奖的投票权。对一般家庭来说,这笔费用不是小数目,因此世界科幻大会上的亚洲面孔并不算多。

我认识的许多幻迷都希望,在世界的东方也能有这样一场盛会,不须万里跋涉就能找到同好们。幸运的是,我们并未等太久。

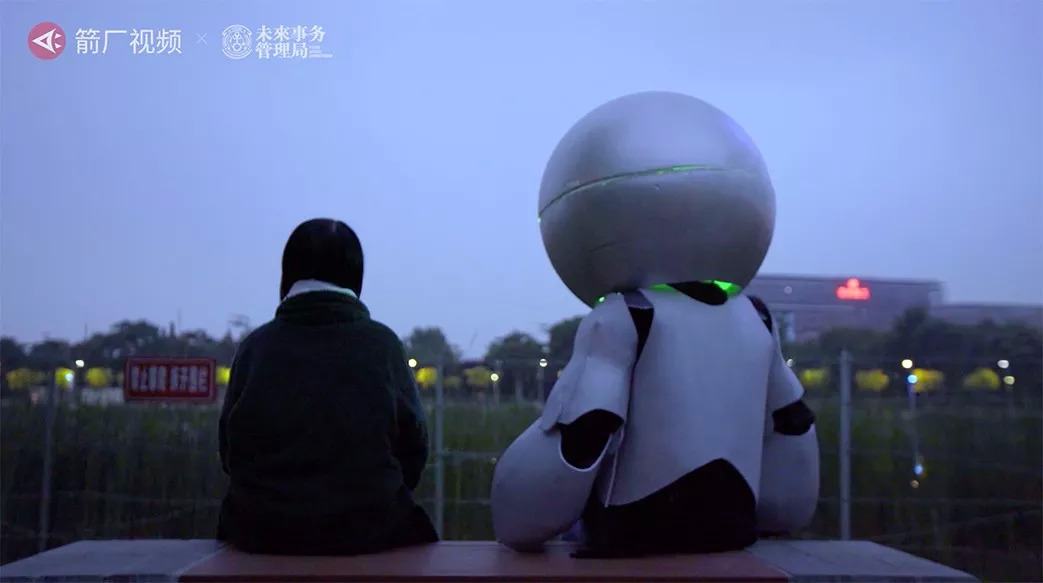

今年五月,未来事务管理局在中国科技馆举办了首届亚太科幻大会。我很惊喜地看到,虽然年轻,但亚太科幻大会已经展现出了足够的丰富和包容。

和世界科幻大会一样,它对科幻和奇幻都敞开了大门,有内容紧凑的讲座,有满场巡游的coser们,有自己的画廊,也有各位著名科幻奇幻作家的签售……会场外的集市更是仿佛时间线交错之地。

中世纪女巫的小摊上摆满了头骨、鹿角和干枯的草药,隔壁十八世纪航海家的桌上闪耀着玻璃和黄铜的光芒,转过一个拐角,一位戴单片眼镜的博士在推销稀奇古怪的蒸汽机械,而附近的另一位博士显然来自几个世纪之后,面前摆满了只有超级英雄才配使用的高科技设备。

每个少年都有过那么一段日子,崇拜传奇和英雄,过剩的荷尔蒙和精力在血液里沸腾,无处发泄。

从玄幻、奇幻再到科幻,少年们的偶像是剑仙、大侠、奥特曼,也是巨型机甲和变形金刚,每代人各不相同。唯一不变的是贯穿其中幻想的力量,而幻想面对的一个重要方向,就是未来。

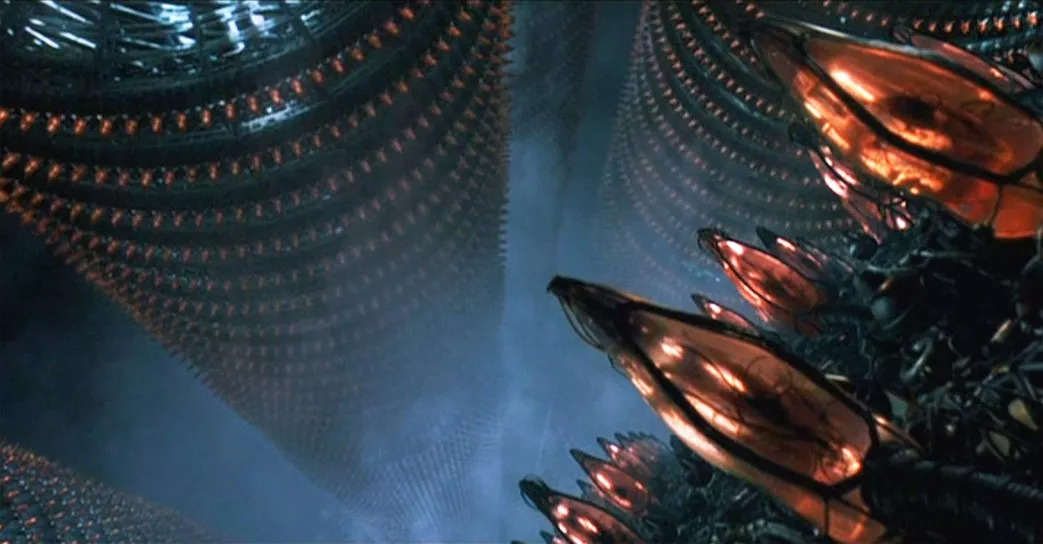

不少科幻作品里描绘的未来都寒冷而灰暗,比如《后天》中结冰的地球,《黑客帝国》里沦为生物电池的人类,《终结者》里控制了世界的天网。与其说这些作品悲观,不如说它们在传达一种警告,科幻是一种对技术格外警惕、对人类的脆弱格外敏感的题材。

《黑客帝国》中的生物电池

不过,我认识的科幻迷大多对未来都抱有热切的希望。在他们眼里,人类可能会经历许多波折,却必定生生不息,繁荣昌盛。

他们相信那些灰暗的故事更像寓言,而不是预言。看完科幻片之后,他们也许会后背发凉,也许会久久沉思,但最终一定会长舒一口气走出电影院,把可乐罐扔进垃圾桶,并相信数百万个明天之后,人类的太阳依旧照常升起。

我真正的科幻“启蒙”是在高中阶段。因为从小听力不好,我很少参与集体活动,养成了喜欢看书的习惯。之前虽然也读过一些科幻小说,但都只是当消遣。

高中有次逛西单图书大厦,我偶然翻到刘慈欣的一本短篇集,结果那个下午就一发不可收拾地沉浸在了里面。《天使时代》结尾是林肯号航母在非洲的海岸线上逐渐沉没,夕阳照亮了它黑黝黝的塔岛。读到这里时,北京的落日也正好透过玻璃窗洒进图书大厦,照在我脸上。

那天我才知道,原来有一种科幻叫刘慈欣,原来科幻还可以是这样的。之后我开始有意识地找国内外的科幻作品来看,而且不自量力地想自己写一些科幻故事,慢慢地,我成为了一名青年科幻作者。

没想到的是,这次亚太科幻大会,我竟然获得了和大刘本人面对面交流的机会。幸福来得太突然了。和大刘聊天的时候,我大脑基本上一片空白,提不出任何有意义的问题,完全处于想到什么扯什么的状态,白白浪费了那宝贵的十几分钟。

现在回想起来,我恨不得用门挤一挤脑子,把里面的水滤出去。

在相当长的一段时间里,国内科幻迷都是个比较小众的圈子。

近年来,在大刘和《三体》的影响力,以及其他众多因素的推动下,国内科幻迷的人数急剧增加。《三体》毫无疑问是里程碑式的著作,但随着科幻逐渐受到关注,科幻圈子里似乎出现了“鄙视链”,其中最明显的就是“软科幻”和“硬科幻”之争。

我觉得这种执着大可不必。科幻是最不应该存在鄙视链的文学种类,因为每一个科幻作者都深知,自己的描写一定会过时,而时代一定会走得比自己的想象更远。

七八十年代,迪斯科还是很新潮很时髦的东西;但在2009年的《火星救援》中,迪斯科已经成为一种老古董,被马克·沃特尼当成笑料反复嘲讽。

潮流和时尚都像蜉蝣一样,朝生暮死。我们今天喜爱的事物,半个世纪后也许会变成孩子们眼里的广场舞、太极拳和中老年养生窍门,现在流行的东西,可能未来某一天得靠非物质文化遗产名录的保护才能活下去。

所以,何必执着要在鄙视链上占据上游呢?尤其是科幻迷和科幻作者们,真有一天看到时代把我们扫进历史的尘埃,应该高兴才是。

我在科幻大会上见过白发苍苍的老人,也见过牵着父母的儿童。科幻无关年龄,它最大的魅力来自人类永不泯灭的好奇。

说到底,我们喜欢那种面对未来的不确定性,像在漫长的旅途上憧憬着目的地,前方可能应有尽有,也可能空无一物,重要的是,我们在路上。

制作团队简介

厂长语录

“42”

评论