编者按:转眼,国剧走过60年。今天的电视,美好之上似乎多了一层焦虑——“电视的时代”要终结了吗?在这样的一个时间节点上,想用一种特别的方式来重回曾被亿万人追寻的电视剧文化。致敬国剧60年将选择一些重要的国剧样本,它们或曾引发万人空巷的关注,或是一段“执拗的低音”;或显露着某种精英气质,或反映出无远弗届的大众影响力……无论基于怎样的特征,它们多少再现着国剧历史中某一个特殊的截面;而它们的意义,除了“怀旧”,还能让我们在这样一个重要的时段里寻回对国剧的信任和期许。第三篇,想聊聊这部经典的80后都市图鉴《奋斗》。

作者:何天平

十一年前,《奋斗》的编剧石康曾谈起写这个故事的初衷,“为了给爸妈买房子,不能再任性了”。于是,在《奋斗》热播后,他确实凭借着这个触动一代年轻人社会神经的青春故事,实现了如他所言的“不任性”——这是《奋斗》的成功,也是那时候的青春的成功。

那些浪漫而忧伤的年轻人

《奋斗》的故事,就发生在北京东四环附近。剧中谈及的“炫特区”“青年家园”现在也早已成了这一带被人熟知的真实地标。这里代表了京城东边的崛起,转眼在人来车往的几年间出落成了如今的年轻人靠努力奋斗也很难买下房的北京黄金地段。《奋斗》热播的2007年,这里的房价刚刚过万,十一年后的今天,北京五环内的均价都很少再有低于五万的楼盘。

石康在《奋斗》里说:“年轻人就是要有那么一点傲气。如果连自己的路都不敢走的话,那叫没出息。”

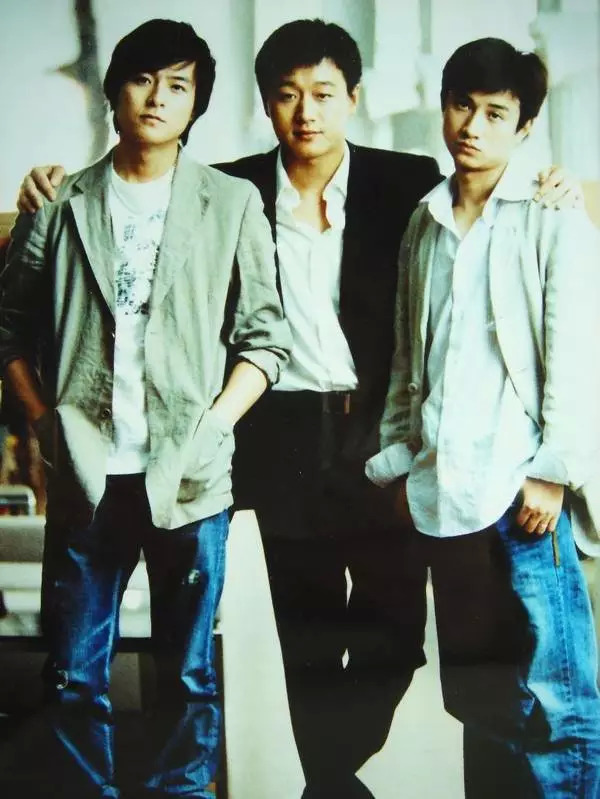

那是一个好时代。那个时代里的“陆涛”们会穿着polo衫许着自己的理想主义,“向南”们会知足常乐于生活的柴米油盐,“华子”们会有态度地沾染着一身烟火气;女孩们也会如夏琳穿着露脐小背心,扎着杨晓芸那样的马尾,说着米莱的快人快语,骄傲地、义无反顾地走在路上。

再来回看《奋斗》时,我们似乎都很难想象那群人应对时代的勇气。讲述故事的那一年,北京要迎奥运了,世界金融危机还没发生,午夜的路边大排挡里人们还在高声地谈论着梦想。有太多机会等着年轻人,这是属于80后青春的精彩。面对所有现实烦忧,他们可以放肆地去浪漫,也可以放肆地去忧伤。他们的奋斗是这个独特却又平凡的好时代的注脚。

这十一年间,像《奋斗》里这些浪漫而忧伤的年轻人似乎在电视荧屏中愈发多了起来。所不同的是,80后初入社会的焦灼已经慢慢被90后社会新鲜人的好奇打量所取代。《奋斗》的导演赵宝刚擅制这类都市剧,也在此后陆续做出了不少作品,从《我的青春谁做主》到《北京青年》,话题剧不少,可再难复刻《奋斗》的深入人心。能够想见,《奋斗》的播出刚好切准了那个时代和那群年轻人心思的肯綮。它也许不那么真实,但却是现实的;它也许不那么温柔,但却是带着刺痛的。我们之所以还会偶尔想起“陆涛”式的存在,跟眼下理想稀缺与精神空洞的时代症候总有逃不开的关联吧。

80后的奋斗与爱情

那个时期是偏好群像戏叙事的,因为一个人物通常很难缩影进多样的现实人生。而男性群像戏在特定的社会文化语境中又占据了很长一段时间的主导地位。如上一篇所说,女性群像的刻画几乎在《粉红女郎》后就鲜少出现,重新确立荧屏地位也是在2016年的《欢乐颂》之后。

《奋斗》算是一部比较典型的男性群像戏。表面看起来三男三女的角色配置,实际的叙事视角还是在围绕陆涛形成的“铁三角”之中。但之所以在观感上能为观众带来“势均力敌”的叙事关系,可能还源自剧中的女性们已经觅得寻求独立、渴望成功并不为外物所累的新时代气质。80后步入社会,曾一度成为社会热议的话题,跟“无私”的70后与“垮掉”的90后不同,他们的身上被寄予了更多的期望和失望。《奋斗》想要探讨的,就是80后年轻人的自我审视与社会审视。

剧中留下了很多有关80后奋斗与爱情的经典桥段。

陆涛面对理想的暗自较劲:“被人嘲笑的梦想,就越有实现的价值。”

向南在民政局牵起抱着自己大腿哭闹的杨晓芸,说道:“责任,不是应该干什么,而是必须干什么。”

夏琳倔强又坚定地说:“事业、爱情、亲情、友情我都要。”

这部讲述80后奋斗历程和青春情感的电视剧,不但将年轻人的叛逆洒脱、愤世嫉俗、迷茫困顿融了进去,也以六个刚毕业大学生的生存与生活方式为经纬,直面他们遭遇的现实难题。创业也好,婚姻也罢,世俗生活里的需求冲突,都在这幅紧张的社会关系网络里松弛下来。对于《奋斗》,或许最直观的感受并非是成长不易,而是由此引发的思索——究竟该如何才能在大时代里找到自己的位置。

剧中的人物都不完美,缺憾甚至都比优点多,但这才是年轻人本来的模样。陆涛会让别人为他的固执买单,一掷几千万,他以为只要他想要,世界就是他的;向南是“扶不起的阿斗”,小富即安,没有格局;华子满口胡同串子味,论谁也很难觉得他靠谱。女孩们也相似,夏琳的自我,杨晓芸的任性,米莱的作天作地。需要承认的是,在他们的身上,缩影着那个时代年轻人的通病,而这也恰恰是作品最能令人移情之处。向南在剧里说:“现实有那么点小苦涩”,于是《奋斗》就成了一部有点苦的青春剧。人设有点苦,现实有点苦,奋斗有点苦,爱情也有点苦,甜都带着浪漫色彩,而苦才是真切的。跟如今愈发玛丽苏、杰克苏的青春题材迥异,《奋斗》试图为观众描绘的,是那时候更多数年轻人满怀自以为是的“自我”进入社会,却总要回归一地鸡毛的平凡现实。夏琳最终感慨“人不是为梦想活着,而是为现实活着”,这样的话语在成功学大行其道的中国社会是带着讽刺意味的,于是也随之形成不少观众对个中的“残忍”叙事有所争议的景象。

它或许有那么点“丧”,也有那么点负能量,可奋斗原本的面目难道不是如此?令人感到不快乐,也令人不得不去做。这是《奋斗》里的青春物语,起初看上去很美,但却总会被现实打击得面目全非。只有与这些失意和解,人们才能找到自己的成长。而这些,与80后的青春有关,也与所有人的青春有关。

每个时代的青春各有各的“现实主义”

《奋斗》里的叙事,至少现在看来,并没有表现出这一类型题材更多的新鲜感。尤其在《奋斗》播出后的十年间,探讨年轻人都市生活与生存的剧集数量剧增,在题材切口和表现形式上也有了更多的创新。背后透射的逻辑在于伴随时代发展,新问题越来越多,新矛盾越来越多,社会压力也有了更具体而复杂的体现。但《奋斗》的生命力在耐看,有关年轻人的打拼轨迹和情感状态,即便放到现在,也多少能带来共鸣之感。

年轻人的奋斗各不相同,有陆涛这样含着金汤匙出生的年轻人,有着改变世界的执念;也有向南这般的稳当人,没什么大志向,却也不想被时代所抛下;还有如华子的江湖道义,在叛逆里成就一番事业。爱情亦如是。陆涛、夏琳和米莱的三角关系,是爱情和友情交叠下的焦灼。在崇尚情感的现实世界里,“友达以上、恋人未满”是现实困惑的一种;向南和杨晓芸的爱情,萌芽于生活的憧憬,冲突在生活的琐碎,最终又回归到生活的平凡。我们以为生活是小事,可它却比天都大;而华子和露露的分道扬镳,则代表了浪漫想象向现世生活的妥协。

这是《奋斗》的“现实主义”,年轻人的纯粹终究要在复杂的外部世界里作别。

《奋斗》之后也有不少都市话题剧产生,但细细看来,观照个体生存状态的主题其实正在越来越少,这跟社会转型期暴露出的种种阵痛不无关系。相比个人,社会的焦虑感正在更加强壮起来。最显著的一点特质在于,个人奋斗的叙事已经很难化解现实中的集体迷思,如《欢乐颂》这类作品所展示的社会图景,已经成为更为宏大而深邃的命题。《奋斗》里虽表现出明显的“仇富”心理,但在塑造陆涛、米莱、小灵仙这些“富二代”形象时,并没有在外形、个性或生活状态上太过疏离于其他在社会中挣扎和拼搏的“普通”年轻人。而近些年的同类作品中,无论是《裸婚时代》里探讨的城市中产与工薪阶层的婚姻矛盾,或是如《欢乐颂》《小别离》中折射出的更为普遍的中产阶级焦虑,叙事的落点都已经悄然发生转移,个人奋斗路径让位于社会变迁轨迹,寓于这些创作中的,是远超人们想象的由于社会阶层流动的固化造成的“分裂”奇观。

于是,如《奋斗》里“心碎乌托邦”的浪漫再也不会出现在电视荧屏之中,而这恰恰就是我们正在经历的现实主义。

当然,不管在何种气质下的现实主义,都不会影响电视艺术创作的进步。从《奋斗》到《欢乐颂》,这些作品无一例外地在延续都市年轻人成长的命旨,尽管这种“长大成人”的烦忧各有差异,但对准的社会焦点却是伴随当代都市的发展而不断得到调适的。虽然《奋斗》之后也许再无“奋斗”式的经典荧屏记忆,但这些年包括《大丈夫》《小丈夫》《中国式关系》等在内的剧集作品的大量涌现,都在试图为观众搭建一个又一个更为多元而包容的新的对话空间,其社会价值同样值得肯定。

每个时代的青春都有不同的“现实主义”。对于时代本身而言,这或许多少令人感到困惑;但对于都市剧的嬗变而言,这却是令人感到欣慰的。

评论