宝丽来让我们怀念被日光漂白的旧照片、梦幻的回忆和对旧时光的渴望,但早在此之前,宝丽来曾被认为是昙花一现的未来科技。

1972年,宝丽来公司的SX-70拍立得相机面世。当时,美国正在征兵参加越南战争,索尼随身听七年之后才会出现,大多数人需要等几天甚至几周才能看到冲洗出来的照片。

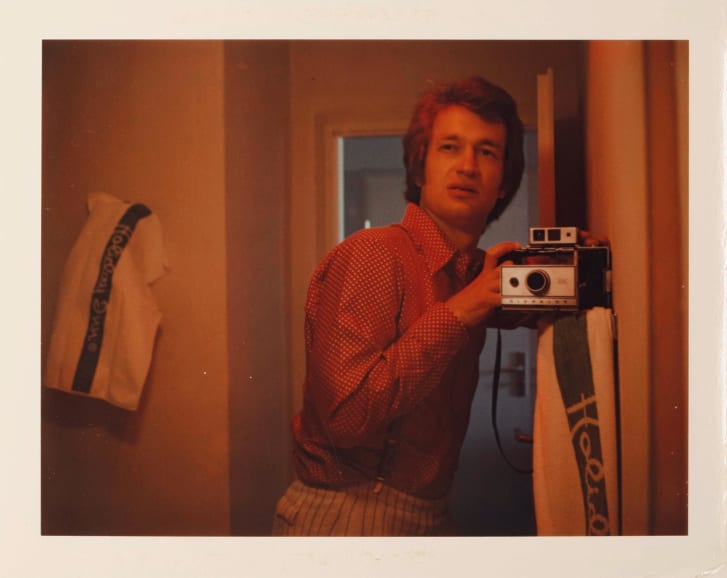

同一天,德国导演、摄影师维姆·文德斯来到美国,对他来说,SX-70是进步的缩影,是科技的奇迹。

在70年代早期,创意的喷涌让他拍摄了12000张宝丽来照片。文德斯在邮件采访中写道,宝丽来“是数字时代的黎明,代表着新的开始。”

“那时候,每个人都会站在你身后盯着你手中打印出来的小小照片,他们不仅仅是为之惊奇,同样也充满渴望。‘我也要这个玩意!’”导演过经典公路电影《德州,巴黎》(Paris, Texas)、奥斯卡提名纪录片《乐士浮生录》(Buena Vista Social Club)的文德斯说。

“小孩子们尤其为此疯狂。现在,我们理所当然地在电子设备上实时看到世界,但那时,宝丽来就像是一场文化的革新。我们都觉得看到了未来,事实的确如此。”

70年代,方形的宝丽来照片吸引了全世界的注意,并自此成为人们迷恋的主题。宝丽来的审美影响了创意人士,比如摄影师赖恩·麦金利(Ryan McGinley)和艺术家朱利安·施纳贝尔(Julian Schnabel)。Instagram早期的成功,可能也是部分因为它模仿了经典宝丽来照片的外形和形式。《即影即有:宝丽来的故事》(Instant: The Story of Polaroid)作者克里斯托弗·博纳诺斯(Christopher Bonanos)将宝丽来与苹果公司相提并论,后者在70年代后期带来了家庭电脑的大变革。

在繁盛时期,宝丽来是一家专注于设计的科技巨头,它也有着自己的乔布斯——埃德温·兰德(Edwin Land)。1948年,兰德制造出了第一架拍立得相机。兰德将这项发明归功于他的女儿厌倦了冲洗照片的等待。

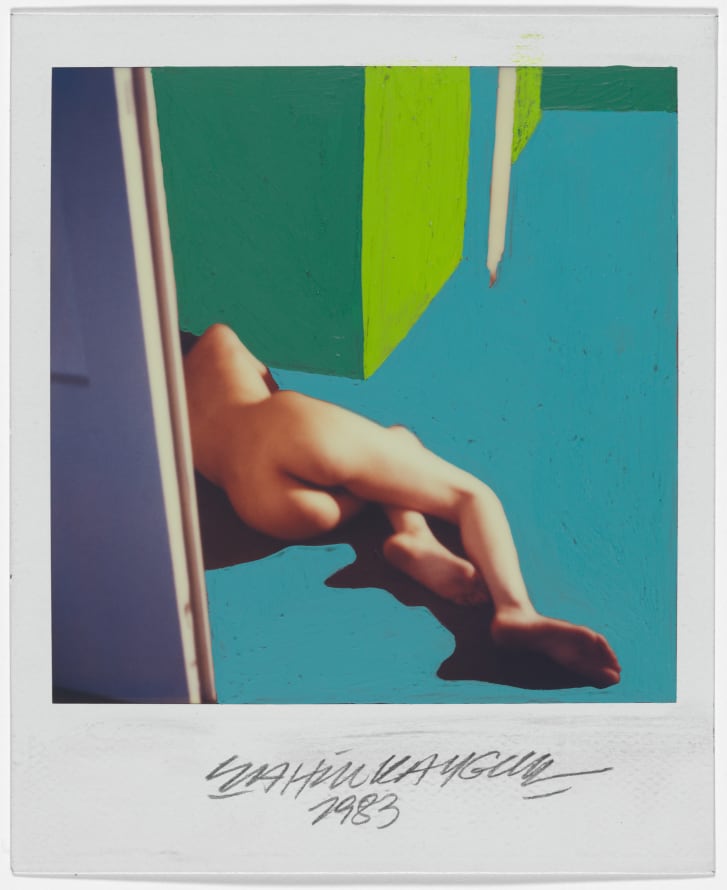

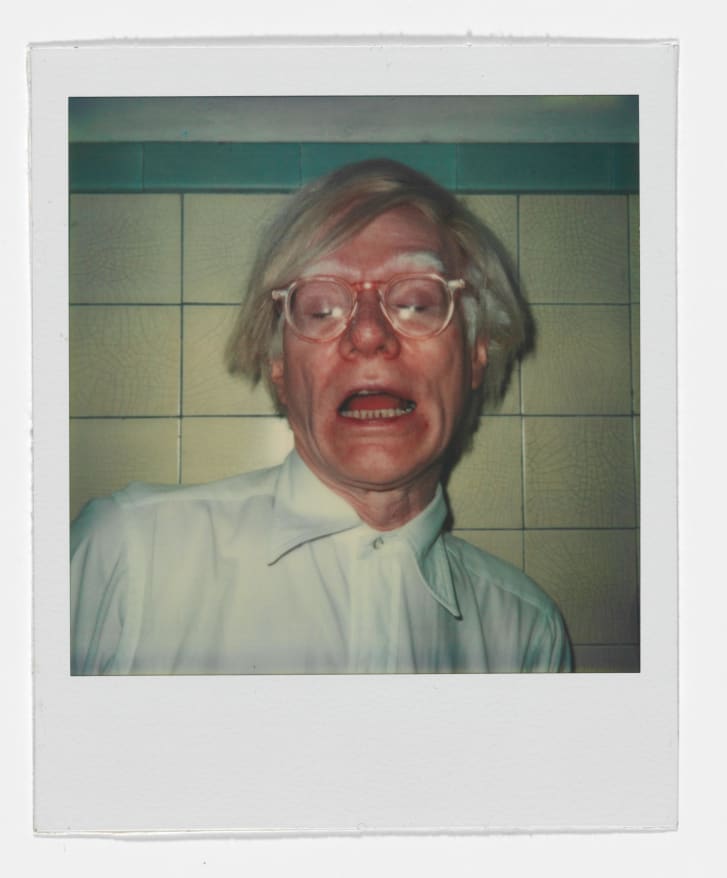

随着SX-70面世,宝丽来照片吸引了巨大的人气。大卫·霍克尼(David Hockney)、安迪·沃霍尔(Andy Warhol)、安塞尔·亚当斯(Ansel Adams)等艺术家接纳了这种充满趣味性的相机,并探索了其技术界限。他们拍摄拼贴照、自拍和上千张肖像。这些照片通常是正面照,焦点在方形相纸的正中,这成为了宝丽来照片的代表构图。

不间断的吸引力

本月,德国的“C/O柏林”摄影展览馆举办了两个展览来庆祝宝丽来的前世今生。其中一个展出了文德斯拍摄的部分照片,除了他对丹尼斯·霍珀(Dennis Hopper)等好莱坞明星的风采捕捉之外,还有他1972年对自己平淡生活的记录(比如早餐),而这样的题材在宝丽来出现之前是很少值得捕捉的。

第二个展览名为《宝丽来项目》(The Polaroid Project),囊括了查克·克洛斯(Chuck Close)、盖·伯丁(Guy Bourdin)、荒木经惟(Nobuyoshi Araki)、巴尔巴拉·克兰(Barbara Crane)、罗伯特·梅普尔索普(Robert Mapplethorpe)、罗伯特·劳森伯格(Robert Rauschenberg)等艺术家拍摄的宝丽来照片。

C/O柏林的策展人安娜·杜克-冈萨莱斯(Anna Duque y González)说,是亲密感让我们怀念宝丽来。“宝丽来是一种真实的社交媒介,那时,社交仍然是关于人与人之间的联系,”她在电话采访中说。

“你观察这些照片成形,这需要一点时间,然后把它作为礼物送人。这是人类之间的真实交流。现在的社交媒体让一切都变得如此抽象。”

自SX-70面世45年以来,宝丽来照片仍然有着持续的吸引力,反映了宝丽来在摄影过去和未来的地位。即影即有介于模拟和数字之间,介于一门手艺与反射行为之间。它就像是Instagram上的闪照(snap),但却在摄影师和拍摄主体之间创造了另一种珍贵的客体。

冈萨莱斯说,文德斯在70年代捐出了他拍摄的三分之二的照片,因为他相信这些照片也同样属于拍摄主体。

“这也是为什么宝丽来现在又重获了成功。因为人们开始渴望真实的关系、物体,而不希望一切都是数字化的。”她说,“现在,世界变得更抽象、更数字化,也许更虚假,而宝丽来照片是一种回应,它很重要。”

宝丽来的未来

宝丽来和它的老对头富士胶片(FujiFilm)在数字时代都经历了跌跌撞撞,却依然尽全力坚持尝试复兴即时成像照片。尽管如此,在销量下降和二度破产的影响下,宝丽来公司在2008年停产了相纸和模拟相机的生产。

欧洲“不可能项目”(Impossible Project)公司收购了宝丽来的知识产权,自己生产即时相纸。2017年5月,该公司拿下了“宝丽来”的商标名,并在去年9月以“宝丽来原创”(Polaroid Originals)的名字上市了相纸和相机。

同时,当代艺术家一直在探索即时成像的界限和意义。对许多艺术家来说,即时成像仍然是表达怀旧趣味的根本方式,可以带领人们回到曾有着更加光明前景的过去。

安迪·沃霍尔和艾多·波特格里奥(Edo Bertoglio)的工厂时代宝丽来照片,德比·哈里(Debbie Harry)、格雷丝·琼斯(Grace Jones)和麦当娜(Madonna)等明星面无表情的高对比度肖像照片,仍然散发着慵懒的光芒。其他艺术家则用宝丽来这种形式呼吁人们关注移民危机等政治问题。

但在高像素手机摄影的年代里,包括文德斯在内的许多人都认为宝丽来的时代已经结束了。文德斯的新纪录片《方济各教宗:遵守承诺的人》(Pope Francis: A Man of his Word)刚刚上映,这位电影人一直勇于接受新科技,他在2011年拍摄舞蹈纪录片《皮娜》(Pina)时就运用了3D摄影技术。文德斯仍然很容易怀旧。他承认自己要是能留下更多之前拍摄的宝丽来照片就好了。“天啊,我要是能留下一半也好啊!”他说,并怀念已在2010年去世的丹尼斯·霍珀在拍摄1977年电影《美国朋友》(The American Friend)关键一幕时自拍的照片。

“霍珀用SX-70自拍了一系列照片,然后他躺在撞球台上,把这些照片洒在自己身上。这可能是他自责的一种奇怪表现,也可能是他自我净化的一种仪式。”

“我们每次都用一盒新的相纸,那一场戏的好几个镜头我们都拍了。但那时拍摄的宝丽来照片没有一张保留了下来。也许是丹尼斯把所有照片都私藏起来了,也有可能是剧组的每一个人拿走了一张。”

翻译:李思璟

评论(0)