“不管别人信不信,我这辈子就是这样干过来的,今后如果有我认为值得干的事业,我还是会继续去做。”界面新闻记者面前的阚治东眼神灼灼,目光如炬。这一刻,年过花甲的他仿佛又回到了曾经叱咤风云的往昔。

1970年,刚刚初中毕业的阚治东,响应国家号召来到了北大荒上山下乡,彼时才17岁的他,不会想到多年以后的自己,会成为中国证券业的“拓荒”者。

日本研修回国后,阚治东从异地国库券经营起家,一点点摸索,一点点试验,从第一家证券营业部,到第一个股票指数、主承销第一只A股、发行第一张金融债券……阚治东创造了中国证券发展史上无数个第一。

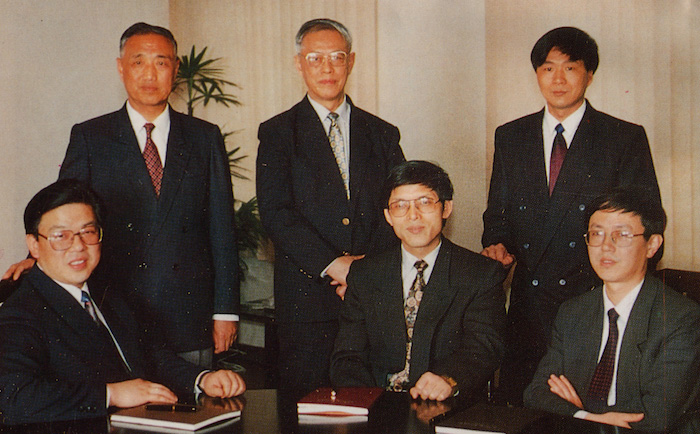

他曾两度执掌证券公司,90年代担任申银证券的总裁期间,他与万国证券掌门人管金生、上交所第一任总经理尉文渊并称为“上海滩证券三大猛人”;2002年则是临危受命,奔赴南方证券担负“救火”重任。

他也屡屡遭遇事业的滑铁卢,先是因“陆家嘴事件”被免去在申银万国的一切职位,后又受南方证券破产的影响,在狱中度过了黑暗的21天。

而当一众证券业创始人相继出局、隐退的时候,他却选择重新站起来,再次回归创投圈。

三十多年来,他在资本市场这片土地上挥洒激情与热血,也留下了几许落寞和无奈。

回望过去,媒体冠以他“证券业教父”、“悲情英雄”、“赚钱机器”、“救火队长”等诸多头衔,他却更愿意称自己为证券业的“老人”。诚如他自己所言,每个人都有事业的高峰,也有事业的低潮,起起伏伏,就是人生。

最近,界面新闻独家采访了阚治东。在两个小时的娓娓讲述中,一段段跌宕起伏的经历在回忆者与记录者之间穿梭,如画卷般徐徐展开。

以下为阚治东本人口述:

“改革开放给我们提供了回城的路”

北大荒这段历史对我们这代人来说,是磨练的时代。我们那时候都是十六七岁,大一点的也就十八九岁。在年纪很小的时候去了农村,虽然当时全国都很艰苦,但我们去的地方要更为艰苦一点。

我们在城市里也没干过什么活,也不知道农活是什么,那时候尽管黑龙江机械化程度比较高,但农活还是农活,还是体力劳动,是非常劳累的,再加上在那样的艰苦环境中,物质生活也十分贫乏。

今天反过来看,这段历史对我们还是有益的,那确实是对我们意志的一种锻炼和磨练。吃过那种苦之后,对其他的困难和问题,应对起来也会更从容和充分。

我们能够回到上海,也是国家改革开放政策的结果。对我们知青这一代来说,不像当兵过几年就能复员,或者下放劳动过几年就可以回来,到农村去以后多久才能再回到城市,谁也不知道。

但改革开放给我们提供了回城的路。大部分知青回来都是1978年,现在很多人说是1979回城的,因为当时回来后还要办理户口迁移的工作,不少人的户口都是在1979年才落下来的。实际上大返城在1978年,正好是改革开放的起点。

“如果没有这段研修的经历,要转到证券业还是有困难的”

回来以后,那时候没有说能马上安排工作的。要知道有几十万的年轻人回到城市,要安置这些年轻人,站在政府角度考虑,工作量也确实是非常大。而且当时中国改革开放刚刚进入初期,就业机会也并不是很多。

知青也不“安分”,有些呆在家里闲不住,就跑到街头去游行高喊“我们要吃饭”、“我们要饭碗”,政府压力也很大。上海市政府也为此做了大量工作,其中一个工作就是提供给回城知青考试的机会,把各种工作都贴在街道办事处墙上,自己去报名,这时候我就报了人民银行。

当年在众多考试的行业里面,我认为比较适合我的可能还只有这一个,因为其他都是工业工程、码头、远洋捕捞这一类的活。

我在人民银行工作了好多年,从1979年进去,一直到1984年人民银行和工商银行分家,当时央行、机关归人民银行,具体办业务归工商银行。我那时在人民银行负责信贷业务,因此被划归在工商银行。

当时因为改革开放,各行各业急需培养人才。我听说有到日本研修的机会,要求的条件是35岁以下,正科级以上、会日语等,这些我都比较符合。我们的团委领导问我敢不敢去考试,我毫不犹豫地答应了。就这样我到了北京参加团中央赴日研修生的考试,没想到最后真的考取了。

如果没有这段研修的经历,可能要转到证券业还是有困难的。当时班级总共三十几个人,研究课题是两人或三人一组,有的去日本最大的百货公司,也有去滑雪场研究大型娱乐场所的,还有去工厂企业研究工商管理的,每个人研修的课题都不一样。可能因为我是银行出来的,给我的课题是研究证券业务。

当时我在日本的一家名叫“蓝泽证券”的公司实习,虽然后来的研修生也有去大的证券公司研修的,但我却庆幸自己去了这样一家中等证券公司。当年它在日本证券公司中的排名大概在第十六七名,中等证券的好处是可以到各个部门去,不像大的证券公司可能只待在一个部门。

在研修阶段,我去了公司的股票部、债券部、电脑部、财会部、研究部……之后还去了下面的分公司,比如大阪分公司、富士分公司、野田分公司、清水分公司等,每个分公司待一星期。这些对我全面掌握一家中等券商应该怎么运作、部门怎么设计、怎么操作是很有帮助的。

“(证券业务)光有热闹不赚钱是不行的”

从日本结束研修回国后,本来安排我去工行宝山区办事处担任副主任,但是当时上海分行的行长毛应梁听到后说:“不行,行里发展证券业务正需要这方面的干部。”所以临时作了变动,把我调到了工行上海信托投资公司担任副总经理,分管证券和投资业务。

那时候上海整个证券市场真正起步,其实就是由工行上海信托投资公司推动的。公司有静安和虹口两个证券业务部,上海“老八股”里,绝大部分都是我们发行的。

尽管知名度很高,但公司证券业务实际很“弱小”。当年信托公司一年利润有5000万,但证券业务一年的收入却只有120万,要是算上人工、房租等,实际是亏损的。

不管干什么行业,不挣钱的行业永远是被人家看不起的。我始终觉得光有热闹不赚钱是不行的,但要怎么挣钱呢?我们想了很多办法,其中就包括把股票价格搞活。

过去我们做股票交易,常常是买进价50块钱,卖出价55块钱,差价很大。我请了一批上海证券业的老前辈来当顾问。几位老先生提议,缩小买卖差价,这样交易才能活跃。于是后来我们把交易价格定得很低,买进价50块钱,卖出去就51块钱或者50块5毛钱。

还有一个国债业务,当年是我们的大头。上海滩上曾经有一个颇有名气的人,叫杨百万。他自己也说过,因为当年大家对国库券还缺乏了解,信息也不灵通,城市之间的国库券价格存在差价,安徽100元面值的国库券只卖70元,到上海却可以卖到90多元,甚至100多元。于是他便从当地国库券经营机构买入国库券,再背回上海卖给我们静安和虹口业务部。

人家能做“黄牛”挣钱,我们自己为什么不能做呢?我当时这样想,最后也这样行动了。1989年左右,我们成立了工商银行证券信息网络,这个网络主要的用途是沟通国债行情,每个地方每周都向上海汇报当地国库券的买卖价格,由上海方面汇总后发放给各成员单位,各地据此自寻对象成交。

通过上面的这些措施,我们逐渐摆脱了过去“只热闹不挣钱”的局面,变成了“既热闹又挣钱”。

“不成立专业的证券公司是不行了”

但慢慢的,新的问题又出现了。

1988年,全国最早的三家证券公司:申银证券、万国证券、海通证券成立。那时人民银行考虑让我们成立一家证券公司,但毛应梁行长觉得,已经有了信托公司可以开展证券业务,为什么还要成立那么多公司?因此便错过了机会。不过人民银行后来还是抢先注册了上海第一家证券公司,也就是申银证券。

当时万国证券认为,发行承销股票应该是由专业的证券公司承担,我们作为信托公司不应该做这个业务。尽管我们嘴上也在争辩,说信托公司就是金融的百货公司,什么都能经营,但渐渐也意识到,不成立专业的证券公司是不行的了。

于是我们向人民银行写了很多材料,申请成立证券公司。人民银行的行长龚浩成同我们毛行长说:“你们工商银行要成立什么证券公司,把我们申银证券的牌子拿过去不就可以了吗?”所以最后我们就借了申银证券的“壳”,把我们自己的业务内容装了进去。

起初也是“小打小闹”。我们和万国、海通一样,注册资本金都是3000万元。但干着干着这点钱已经无法满足公司发展的需要了。随着网点的不断扩充,每个网点都需要投入500万的营运资金,当时一下子就建立了将近20多个证券营业部,3000万的资本金显然“捉襟见肘”。

钱不够了怎么办?我们首先引进了上海财政,但后来感觉还不行,决定要改制成股份制公司。于是在1992年,我们又引进了金山石化、第一百货等大股东,注册资本达到了6亿元。而这一次的改制增资,也使申银证券的发展走上了新的台阶。

“急需一个集中统一的交易场所”

1989年前后,呼吁成立上海交易所的声音越来越强烈。

当时从我自己的角度,营业部已经有股票交易,有柜台交易,但我感觉到,这不是一个正规的交易场所。同样的股票,万国营业部的价格和虹口营业部价格不一样,和静安营业部也不一样,大家各卖各的。甚至有做股票的在营业部安排探子,静安派一个、虹口派一个、其他再派一个,打听哪里的交易价格低就买进,所以急需一个集中统一的交易场所。但由于受到意外事件的影响,交易所的筹建工作被搁置。

后来突然传来要成立上海交易所的消息,我认为是改革开放的成果,另外也和上海开发浦东有关系。

当时还成立了三人领导小组,三个人分别是交通银行行长李祥瑞,市体改委主任贺镐圣和人民银行上海分行行长龚浩成。下面组织了具体的工作小组,组长是人民银行金融管理处处长王定甫。听说此后一段时候,他们也召开了不少座谈会,讨论探索交易所成立可能性,成立的风险等,但交易所成立却迟迟没有进展,就这样1990年上半年过去了。

直到后来一个突发的事件,才引发了他们的重视。

当年6月,上海市委书记、市长朱镕基在出访海外时,突然对境外媒体说,上海交易所将在年内成立。这个消息一传到上海,把三人小组都震惊住了,朱镕基市长在上海是出了名的严厉,上海的干部都对他十分敬畏。

在年内开业的压力下,大家都感觉到,换人是必须的了。于是到7月份的时候,人民银行金管处正处级副处长尉文渊代替了王定甫,牵头筹备上交所。

他上任后,情况确实和以前不一样。首先他把我们三家证券公司负责人召集过去,让我们有钱出钱、有力出力、有人出人。后来交易所成立的几个部门当中,好多干部都是我们当时派过去的,比如发行部的强纪英是我们申银的,交易部的王强是万国证券的。尉文渊还分了几个小组,一个负责找交易所场所以及交易所装修,一个负责规章制度修改,还有一个负责培训,我们叫红马甲培训。这些工作我们都有参与,每家都承担了部分工作。在这样的紧赶慢赶下,最后交易所总算赶在12月26号鸣锣开市。

“从我的角度,申万的合并是成功的”

早年我们申银和万国当然是有竞争的,但是我和管金生的关系始终处得还算可以。刚开始的时候,人家曾经比喻过我们几家证券公司,说申银像40多岁的人,太稳健了。什么原因呢?因为申银来自于银行。银行实际上讲究提账提笔提算盘,讲究互相牵制监督,讲究总账分布账要合一,所以给人“稳健”的印象,所以说申银证券就像40多岁的人,太稳健了。

至于另外两家,万国证券像年轻小伙子,冲劲十足;海通又太老了,一点活力都没有。比喻归比喻,大家其实各有各的优势。

申银与万国的合并,主要源于1995年的“327国债期货事件”。当年这一事件发生,万国面临挤兑保证金的问题,工商银行给了他们6个亿的临时贷款,但这个6个亿只能解决暂时的资金需求。此后管金生被捕入狱,公司陷入更深度的危机。对万国来说,只有两个选择,关门或是合并。当时万国曾试图寻求与上海国际信托投资公司下属的证券营业部、浦东发展银行的证券营业部、上海财政证券公司等进行合并,但都遭到了反对。

后来我得知此事后,便在一次饭局上,主动向熟悉此事某位领导提出,愿意与万国合并。

当时主要有几点考虑:一是我们申银从成立以后,效益一直非常好,基本上说利润每年都能翻一翻,从500万到1亿2500万再到2亿5000万。所以我们的资金实力当时还是比较雄厚,足以应对万国资金的需求。二是虽然当年我们申银的网点比万国还略多一点,但我还想进一步扩充网点,然而当时人民银行总行金管处对网点设置却卡得很严。此外我当时的人员也不够,如果万国的干部配进来,有3000多号人的话,我的队伍就比较充实了。所以,尽管万国在制度和设计上都有欠缺,但我是看中了它的网点和干部这两块。

上海市领导批准这项合并方案后,我们马上着手展开了一系列工作。在各方支持下,公司投行部、国际部、交易总部等业务和管理部门迅速合并,会计审计、报表合并、人员合并、干部合并等也在短时间内完成。从我向市政府提出合并建议,到申银、万国合并办公,最后只用了三个多月的时间。1996年7月1日,经人总行批准,申银万国证券正式对外挂牌。但实际上,真正的合并时间是1996年1月1日。

在合并的时候,我力求做到公平公正。比如在干部分配上,60个中层干部的名额,我坚持一家一半,30个万国的干部,30个申银的干部。但这当中难免有人有意见,有些老申银的员工认为我们自己干的好,却没有得到提拔,还有员工觉得1500人创造的东西却要3000人分,是种不公平。

当然每个人,从自己不同角度,会有不同的理解。但是从整个公司发展大的角度、我自己的角度,我认为申万的合并是成功,不成功的话它不可能存在22年,也不可能延续到今天。

“说我被禁入市场五年,其实根本就没有这回事儿”

上海和深圳两地的竞争其实很早就开始了,两地都有做国际金融中心的野心。中央批准成立上交所后,深圳也想和上海一样成立交易所。于是就赶在上海交易所开市之前,在当年11月下旬抢先举办了个开业典礼,但因为没有拿到批文,不能宣称开业,只是“试营业”。

虽然现在上海交易所、深圳交易所是大家分灶吃饭,你做主板,我做中小板。但过去竞争却十分激烈,深圳市场在成交量和涨幅方面强于上海市场,出现了“深强沪弱”的格局。

在这样的情况下,两地政府也采取了一些措施,具体就是后来就是我们受到处分时提到的,“违规获取银行巨额资金,采用连续买入卖出和大量对敲等办法,分别操纵上海石化、陆家嘴、南油物业等股票价格,造成上述公司股价异常波动”。但当时我们并没意识到这是错的,我们认为就应该是这样竞争。

1996年12月16日,《人民日报》发表文章,对前一阶段股市过热的现象进行了批判,之后国务院也派调查组来调查。一开始调查,并没有引起我们足够的重视,直到调查组第二次来,大家慢慢才感觉事态越来越严重了,公司里面人心惶惶。

现在有些人说:“你本来可以免于处分,但你当时为什么要冲在前面?”他们不了解真相,如果我不冲在前面,我知道没有一个人会挡在前面,所以这事我选择一个人承担。我告诉他们,你们就处分我,我是法人代表,我是总裁。但是有一个前提条件,别往下追究,不要追究我的分管副总,不要追究我们业务总部的负责人,不要追求我们的业务操作人员,也不要追求我们的负责财会融资的人员。

最后我得到的处分是免职,还有个行政记大过一次。有媒体经常另加一句,说我被禁入市场五年,其实根本就没有这回事儿。

今天回过头来反思,其实竞争不是坏事,市场本来应该存在竞争。我们应该勇于面对国内两个交易所的竞争,更应该勇于面对和世界各地交易所之间的竞争。

“很多人说我投的风险投资项目都是’临门一脚’的项目”

1997年6月,我告别了申银万国。工商银行领导给我安排了上海市分行的工作,宝钢总经理谢企华也希望我去那里工作,此外上汽集团、上海国际信托以及一些海外机构也都找过我,但我始终觉得没有太合适的职位。

后来深圳发展银行恰好成立上海分行,他们向人民银行行长毛应梁去请求干部,后来我就在他的推荐下,以高级顾问的名义来主持起了该分行的工作,这一干干了大概六个月。

一次偶然的机会,我见到了深圳主管金融的庄心一副市长,交谈中他了解到我还没有实实在在的工作,便提出希望我去深圳。当时深圳正在筹备创业板,深圳市政府想自己创立一个国有的创业投资公司,庄心一觉得这项工作非常适合我。

我刚去干的时候,创业投资这个行业、这个概念老百姓还鲜有能接受的。事实上,全世界范围里面,创业投资干得好的,只有两个半地方,一个是美国,一个以色列,半个算中国台湾,其他包括日本、韩国、中国香港、欧洲的很多地方都没有做好。今天我们可以总结干不好的种种原因,但当时我们并不明白。80年代曾经搞过一个中创,当时没有资本市场配合,老百姓不接受它,那显然是干不好的。

我前面就说过,不挣钱的行业永远没有吸引力。我接手深创投后,目标就是要做一个挣钱的创业投资公司,通过一个挣钱的创业投资公司带动一个创业投资行业。但在这一实现目标的过程中,不少人也有了不同的意见,比如很多人说我投的风险投资项目都是“临门一脚”的项目。但是无论如何,最终我们还是坚持走下去了,现在再回顾,如果我们没有走这条路,我们的深创投和创业投资干不到今天。

“一片树叶吹进来,半年都出不去,更何况是人”

2002年5月,我作为中国大陆第一个创业投资代表团访问台湾,当时深圳市委组织部长许宗衡给我电话,让我回去后马上去他办公室。我回到深圳后立刻去找他,他开门见山地告诉我,南方证券正面临倒闭、破产,南方证券作为一个全国性的证券公司,一旦破产,恐怕会引发系统性的金融风险。因此市委市政府和证监会商量,希望通过高层换人的方法扭转局面,想来想去觉得我最合适。

之后甚至周小川主席等领导都找我过去谈话。在那样的情况下,我说我不愿意去,这显然是不可能的。

开始的时候,领导承诺,“绝对不会叫你赤手空拳救南方,我们会从政策、资金、人才等各方面给予支持”,这一切都没有兑现,南方证券的实际状况比想象中更加糟糕。当时整个证券行业都面临亏损,几乎每家证券公司都面临困境。有些地方政府采取措施救活了,比如上海的几家。但深圳政府在考量后,最终还是选择了放弃。

我数次提出辞职终于获得同意后,南方证券最终被深圳市政府接管,一年以后才宣布破产。但我却被卷入了南方证券操纵哈飞股票案,并在2006年3月2日被捕入狱。

人只有在失去自由以后才知道自由的宝贵,突然发生这样的事,每个人都受不了,但受不了也得受。当时就是这样一个情况,你也不知道发生了什么,也没人告诉你是发生了什么。我进去之后的21天里,只有深圳南方的专案组来问了一些问题。

在深圳看守所,有人告诉我,一片树叶吹进来,半年都出不去。因为里面没多少人走动,可能半年甚至一年才把树叶打扫掉,更何况是人。

在21天里,我也遇到很多人,包括徐卫国(前大鹏证券董事长)、刘波(前南方证券董事长)等。他们开玩笑说,咱们组合组合,都能成立一个证券公司啦。确实就是这么个状况,早年的证券公司都是摸着石子过河,大家都有风险,摸不到石子就可能跌到一个深坑里面。所以你会看到早年从事证券业的干部,遇到类似我这样问题的有不少。

我在《荣辱二十年》一书里曾经写过,当时我搬出了一箱子的文件,一百多份会议记录来证明我在南方证券没有下达过买卖哈飞股票的指令。很多人以为,正是因为我准备得很充分,所以最后才被他们撤诉,但事实并不是这样。

后来很多人告诉我,当年证监会的领导,明确我与南方证券事件无关,与南方证券的破产清算无关,专门派了一个人带着负责南方证券专案组组长和深圳证监局局长,和深圳市主要领导对话,最终才作出的撤案。

我也是在这些年才慢慢拼凑出当年事情的真相,了解到最后结果并不是凭我自己一己之力抗辩才获得的。

“创业投资行业又到了何去何从的十字路口”

离开南方证券以后,我再次回到创投,但和过去在深创投不一样的是,这次是我们自己做创投。

我正在写的第三本书,也是关于创业投资的。但这个行业不好写,写到今天还是在路上。

事实上要写的东西有很多,比如我是如何被创投的,我在募资中间经历了几次失败,怎么会失败,在很多项目上为什么会出现一战二战三战……创投这个行业也经历了从不认识到充分认识,最后到今天,很多人又认为到了何去何从的十字路口。

我们刚开始起步的时候,就明确了几条红线,比如有限责任公司不能超过50个股东,不要去保本保底,不要去公开募集等。但现在很多事已经慢慢地变质了,有的股东可以扩充到200个,还有的搞众筹等,这些都是问题。P2P等我们也一直坚持不做,因为这些都是我在证券业吃过亏的东西。

但风险投资本身是有一个风险的问题,风险投资不可能每笔投资都成功的。现在很多司法部门对这类案件的审理,我认为可能某些角度也不是很准确,经常因为有这样那样的纠纷,就导致这个行业被认为是可怕的行业,说不定哪天就陷到哪个雷里面去了。这也是我们今天思索的:国家对这行业到底怎么看。我们监管部门现在一味的监管,规范化管理,我们举双手赞同,但是也要有人出来保护这个行业、爱护这个行业。

“中国的资本市场在国际融合方面,仅仅迈出几小步而已”

回顾改革开放的40年,也让我相信未来会更美好。

现在的证券业和过去的太多不一样了,我们那时候是零的起步,干什么都是“第一”。今天的市场已经充分发展,变成在各方面都有影响力的行业。

未来会如何?未来肯定在今天的基础上,会有更大的发展。原因是中国的资本市场目前发展到一定阶段,但还不是最高阶段。虽然市场已经和世界上的很多东西接轨,但是严格意义上来说,如果和世界最先进的资本市场相比较,我们还有很多差距。

比如中国的资本市场,在国际融合方面,仅仅迈出几小步而已,还没有完全迈出来。我曾经和人家回忆说,我们当年干证券业务,提出口号是股份大众化、交易电子化、市场国际化。现在看来,前面两个都做到了,但国际化我们做的却远远不够。我们的市场尽管发了B股,却不温不火,我们想搞国际板,但患得患失,投资者也不理解。

所以反过来看,这些差距就是我们可以努力的地方,值得做的事情还有很多。我相信未来市场肯定会比今年好,并不是我们过去这一代人已经把活都干完了,恰恰相反,后面的活还有的是。

评论