暑期综艺不消停。有的节目停播,有的延期;有的待播新节目,到点没了下文。

某个北京阴雨的下午,笔者和一位在节目制作领域盘桓多年的人士聊起这个话题,他从组盘、运营者角度出发,提出了很多看起来是常识、但实际在业内稀缺的见识。

经得同意,我们将相关对话内容加以整理发出,以为存鉴:作为从业者,有些问题是超出我们解决能力边界的;但有些事,是原本可避免的常识性欠缺所致。

1暑期档很特别吗?

这个暑期档,尤其是上周末(7月20日)及之前的一两周,好几个节目停播、延播,行业性的社交媒体上都在探讨管理部门“政策收紧”“严控”的话题。今年的暑期档综艺,包括电视和网络综艺,走势会怎么样?

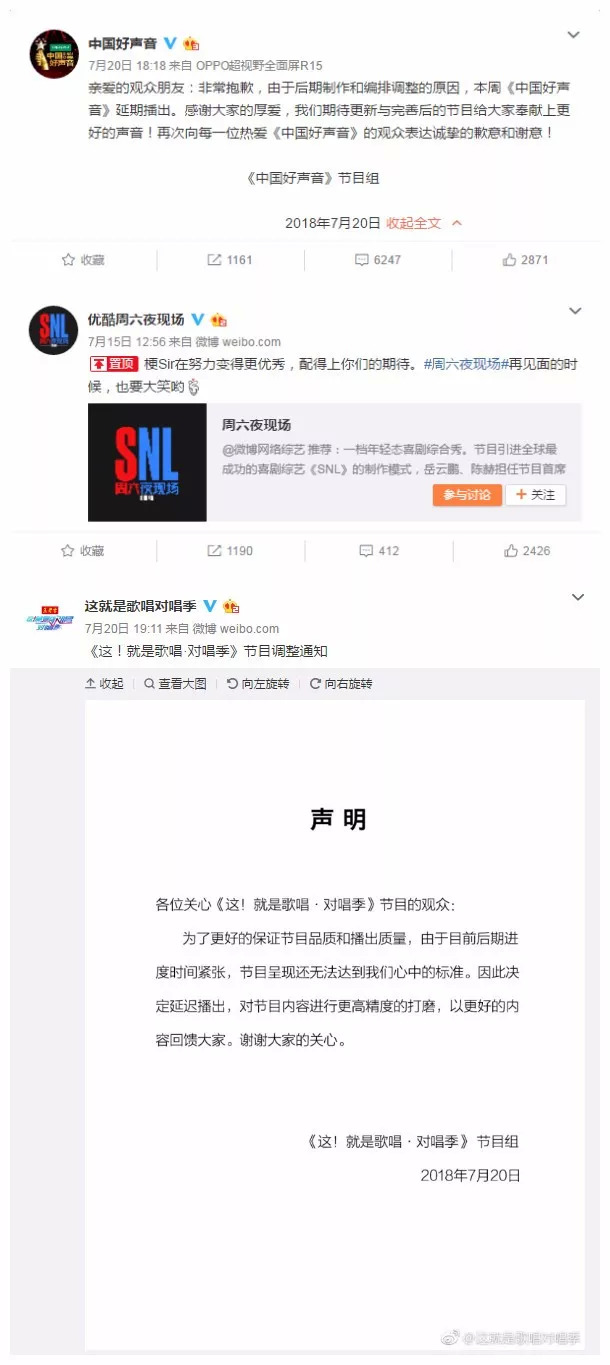

答:是有几个节目停、延了,相关官方微博等也发出了通告。上周末,新一季播出仅一期的《中国好声音》宣布延期;优酷新节目《这就是歌唱 对唱季》宣布延期播出,未给出具体播出时间。稍早时间,网综《真相吧!花花万物》《周六夜现场》两档节目下架。此外,媒体没报出来的、据我所知的还有几个待播的新的大节目,播出计划落实也不乐观。这确实是行业新闻事件,但实际上如果懂得市场规则、管理逻辑的话,这其实不算新话题。

我不评价政策,因为从公司的角度也好,从项目操盘的角度也好,对行业游戏规则的把握是一个基本的素养,我只能从个人对商业规则和如何把握政策的体会来说一下。

暑期档有特殊之处,但也不至于有多么特别,针对这个时期的管理也并不是“突袭”。

暑期档的特殊之处在于节目方和平台方对暑假学生观众的收视预期放大,自然会将一些特定类型和相对大体量的节目放在这个时段。这是一个基于市场的判断,逻辑上说得通。所以,就形成了选秀、歌唱等节目的扎堆。

但从政府部门的管理逻辑来看,这期间出台的相关通知也好要求也好,提出的一些条款其实有一惯性。比如,选秀类节目本来就是管理重点关注的节目类型之一,真人秀尤其明星真人秀也是如此,娱乐脱口秀亦然。只不过因为在暑期,青少年观众聚集,重点监管对象集中播出、上线,相应的政策效应便集中呈现,就造成了所谓的“收紧”“趋严”的舆论观感。

但确实有些政策是有很强的即时性的。7月初,广电总局发布了《关于做好暑期网络视听节目播出工作的通知》,明确提出两点:制作传播正能量鲜明的青少年节目;保护青少年身心健康。通知要求各省广电行政部门要指导辖区内视听网站做好暑期节目安排和引导,要督促各视听网站严把导向关、内容关。重点提及了偶像养成类节目、歌唱才艺竞秀类节目。

答:通知是新发的,但政策内容和要求并不是新创的。你看,“小大正”提出多久了,公益、文化、原创的节目创作方向提出多久了,调控治理综艺娱乐、歌唱选拔、真人秀节目也是持续的。而且,去年暑期前后,《关于进一步加强网络视听节目创作播出管理的通知》已经提出网络视听与广播电视节目同一标准、同一尺度。

一句“监管趋紧、严控”似乎能解释一切,但其实什么都没说明白。政策的大逻辑就在那儿摆着,从意识形态、国家大舆论环境这种更高的维度把握政策,不迷失在具体的某个通知里逐一考据,才是规避节目风险的有效办法。

有些时候,看一些节目,我对节目主创的政策意识之淡薄会很惊讶。比如有的节目对争议性人物的使用胆子很大;有的对明星的使用严重滞后于政策要求,比如某节目制片人在接受媒体采访时这么说:“我们绝对不是一个玩尺度的节目,它背后的核心是明星背后有趣的故事,让大家通过消费的角度,看到明星更有趣的另一面……”;有的节目是直接抱着炸药包来的,“限童令”出来这么久了,听说某个团队还在运作一个明星子女的真人秀。

作为内容运营者,对政策风险的认知,有太多前车之鉴,但总有人会“跳入同一条河流”,真是奇了怪。

往大了说,对市场有洞察、对作品有追求能决定你在文娱行业里能抵达多远;对政策有清晰认知,懂政策懂行业,不假机灵、真天真,是一个好的内容运营人的必修课,决定你能不能在这个行当活下来。

往小了说,做节目,是不是要为资方负责啊,安全生产意识必须要有。

何勇有一句歌词:头上的包,有的大有的小;有的是别人敲,有的是自己找。

2这些节目存在哪些可能的问题?

回到具体操作层,从你的角度看,这些处于“焦虑”中的节目,尤其是停播的节目,各自遭遇的最大问题是什么,怎么解决?

答:最近公开报道停播的是两档网综吧,一个是台湾团队做的,一个是美国版权的脱口秀。脱口秀、喜剧类、户外真人秀确实是这几年节目的大类别,脱口秀本身把握难度就很大,比如之前的《金星秀》……具体节目还是不评价为好,脱口秀这个类别可以说一说。

我觉得脱口秀,在现有社会环境下,特别容易在基因上对管理提出挑战,形成正面对冲。国内的脱口秀,政治话题是不能谈的,这样,节目就少了一个重要的支点,在运行中就特别容易滑向硬拗、相声化。你看看黄西的脱口秀,他在美国说的和在国内说的,完全是两个味道。在国内,黄西给我的感觉就是硬拗,很别扭。除了硬拗的空洞,有的脱口秀走向毒舌、明星话题这一路。从大的舆论导向要求来对照,这样的大众传播内容是不符合要求的,特别容易招致低俗、失范的管理批评。

还有一个就是,脱口秀节目的主持人也好嘉宾也好,本身也是风险点。从管理逻辑看,镜头对准谁,也是导向问题、价值取向问题。

另一个具体的现象是,现阶段大家都很关注网络选秀节目、包括好声音,这类节目为什么引发这么多猜想?

答:我不知道你注意到没有,管理部门前几天着重表达过,要进一步调控治理综艺娱乐、歌唱选拔、真人秀节目,坚决治理追星炒星、泛娱乐化和高价片酬问题。

相关政策要求一直有,此时专门强调,其实是什么时间办什么事,套一句官方的表述,是行业管理的“时度效”。

先说高片酬,高片酬是舆情的敏感点,广电因为这个事情所承担的高层压力、舆论压力如何纾解?那就要“进一步调控”。而刚才说的这类节目,首先在高片酬方面就有先天不足,是招板子的屁股。

其次,几档大网络选秀强化互动、造星,对年轻人生活方式、甚至经济行为都造成了很大影响。生活方式上,对“网红”的膜拜,年轻人尤其青少年会觉得做“网红”是更快获得名声和钱财的方式,这是对主流价值观的冲击。经济上,拉票、众筹帮助偶像上位等,疯狂的粉丝真的是投入资金进去的。这种底层的运转模式和其造成的社会影响,管理部门不可能坐视不管。

还有一个因素,这类节目太集中了。歌唱选秀扎堆,对管理部门倡导的文化等节目形成的综艺“主旋律”直接形成冲击,自然会迅速引发公权力的关注。

《人民日报》的文章说,“真人秀别吹大‘偶像’泡沫”,批评打着“真实记录”旗号的真人秀给观众,尤其是世界观、人生观、价值观尚未成熟的青少年群体营造了更具迷惑性的“真实”情境;《光明日报》说:“过度强调甚至是迷信所谓的‘网感’‘用户思维‘‘产品思维’,以‘用户为王’取代‘内容为王’,一味迎合、取悦受众,娱乐至上,缺乏质感,出现了价值偏差。”党媒的信号已经很直接了,只不过说得没那么直接罢了。

3下一步以及几个猜想

作为从业者,你们公司对接下来综艺市场的判断、安全生产、创新布局方面是怎么想的?

答:首先我有几个猜想,然后再说说创新方面的一点思考。

猜想一,政策的响应会越来越快。台网同一标准会有执行层面的具体动作出来。比如,网络平台的选秀节目会不会和电视选秀一样,也会有牌照许可的门槛?如果这个政策出台,整个台网综艺生态会有一个大的调整。

猜想二,综艺节目明星片酬,会不会也像电视剧一样,由行会出面推出一个限制高片酬的倡议出来?

猜想三,黄金档的进入门槛会继续抬高。文化、科技,以及素人节目会占据更多黄金档的空间。

创新方面,首先,网络向的生产对我们来说是一个特别重要的战略。

其次,在演艺明星问题上,不能绝对化,还是要吃透市场律动,具体问题具体分析。明星关键是请谁,怎么匹配节目模式。这时候,模式创新就很关键。你看《声临其境》《朗读者》,让明星回归职业、专业本位,用合适的内容载体来串联,节目播出就不存在“限星”的问题。所以说,在实际运作中,星素问题要具体分析。

再者,内容生产者要强化传播思维,尤其是对非线性传播要高度重视,在节目策划之初就要将传播模块放进来,要善于对内容和素材进行碎片化、主题化、系列化的再加工再分发。

评论