大学里读电影的时候最痛苦看一部片子

《2001太空漫游》

要知道躺寝室床上看片头3分钟黑屏

结局是妥妥的睡着zzz

更别提后面那块神神秘秘的黑石头

轰隆隆的太空交响乐

杀人越货的太空机器人

以及在外太空飘着飘着怎么就多了个娃???

这到底什么意思啊?!小声BB:相信很多人从没熬过片头的黑暗三分钟…………

四大问题 一个对策

今天我们就聊聊关于《2001》的种种困惑

▼

片头5分钟黑场为了啥

《2001太空漫游》又被称为“太空史诗”,在好莱坞以太空为题材的类型片当中是具有开山鼻祖地位的一部作品。

在《2001》之前并非没有涉及宇宙的影片,其中最著名的数梅里爱的《月球旅行记》,但也仅仅停留于太空元素罢了,跟我们今天印象里的太空有着相当大的区别。

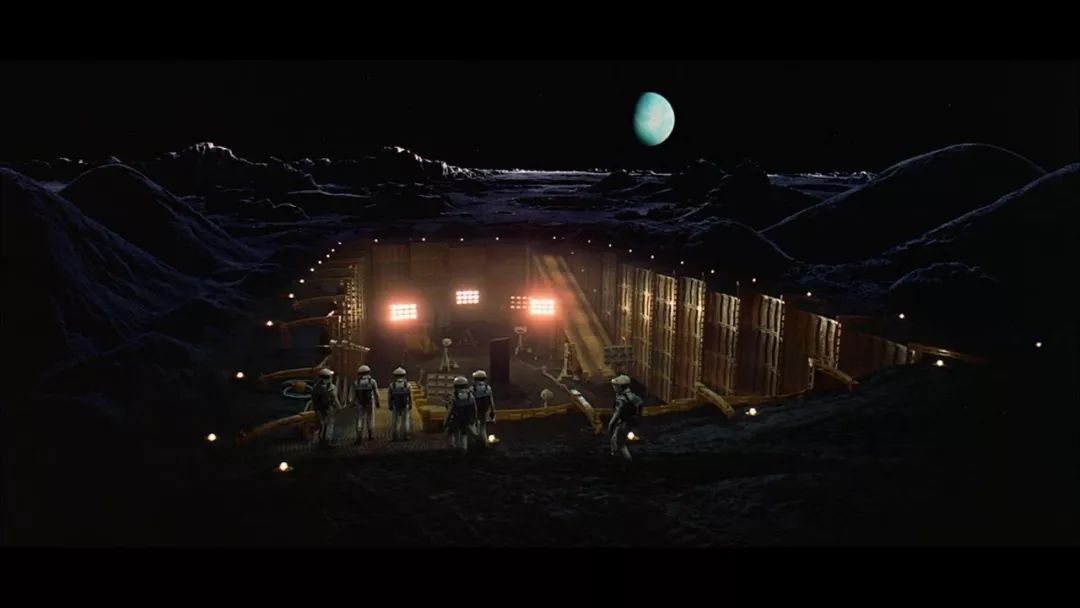

《2001》中的太空

《月球旅行记》中的太空

而就算《2001》奠定了诸多当今太空片的类型元素,譬如天空的黑色该是几度的黑,星辰的排布该是多少密度,星球间的距离该是多大间隔,失重状态该怎么呈现……

一切的一切,之前从未有过标准化令人信服的定位,直到《2001》的出现。

对于1960年代的观众而言,《2001》是奇观级别的作品,从未有一部电影让你仿佛置身于太空之中。

而为了强化这种官能体验,库布里克在影片中做的第一道设置就是片头3分钟黑场。

在生理上,观众如果长时间地处于一个黑暗场所中,瞳孔就会自然放大,对光的敏感度也相应提高。

所以当影片的第一缕星光透过人的虹膜,感官会比以往更敏感、强烈,视效更艳丽,真正产生一种一睹太空蓝图的错觉。

同时背景音乐里渐渐强起的《查拉图斯特拉如是说》配合着黑暗,更是为《2001》披上一层浓浓的史诗感。

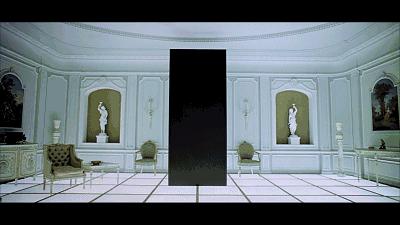

黑色石碑是个什么鬼

看过没看过《2001》的应该都知道这块怪异的黑色巨石,墙裂怀疑Iphone20可能就会设计成那样。

它的外表是哑光,光滑,边角经过极严密地切割,精准、利落,一看就是后工业时代的产物。

当它第一次出现在远古地球上的时候,和周围的景物都形成了巨大的反差。

一个是紧密、严格的工业产物,一个是随意、粗糙的自然环境。二者并置现出两种不同文明高度的对立,或者说地球上的猿猴连文明都难以称得上。

猿猴被石碑吸引,它们纷纷用肢体去触摸、感受这块代表先进文明的石块,仿佛一批上帝的选民一般受到神的感召。

在第一次与石碑“亲密接触”之后猿猴掌握了使用工具的能力,它捡起一根动物的骸骨击打其他物件,第一次感受到非肉体发出的的爆发力……这一刻猿猴在达尔文的进化图上迈出了第一步。

影片在第一部分和第二部分过渡的地方设置了一个蒙太奇:猿猴将骸骨向天空抛去,当它再次落下,成为了太空中漂浮的一艘宇宙飞船……

这个片段经典之处就在于它利用二者的相似性似乎暗示了迈向太空是猿猴得到进化后必须踏上的征途。

石碑第二次现身是在百万年后的月球基地里,此时猿猴已经进化为人,太空旅行也早已成为家常便饭。

一组科学家在月球上发现石碑并进行秘密研究,再次接近石碑的人类和我们的祖先一样小心翼翼。领头的佛洛依德博士连触摸石碑的动作都和几百万年前那只猿猴如出一辙。

通篇来看这个动作,其实也是对影片核心的一个小提示:人类比猿猴高级,但从更高的文明来看,依旧是处于下端的劣等生物。

石碑第三次出现是在木星的轨道附近,根据阿瑟·克拉克的原著小说《太空漫游》系列当中解释说,当年月球科考队发现石碑正在向木星发射信号,因而派出一支队伍前往木星继续考察。

而就是这批执行木星任务的科学家和一台搭载在宇宙飞船中控的机器人在天幕下上演了一场人机大战。(这个后面再说)

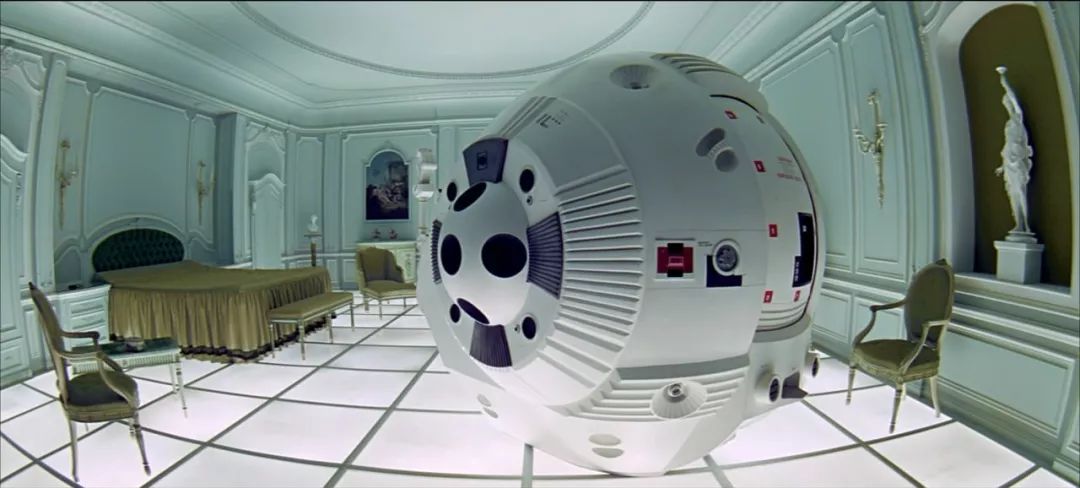

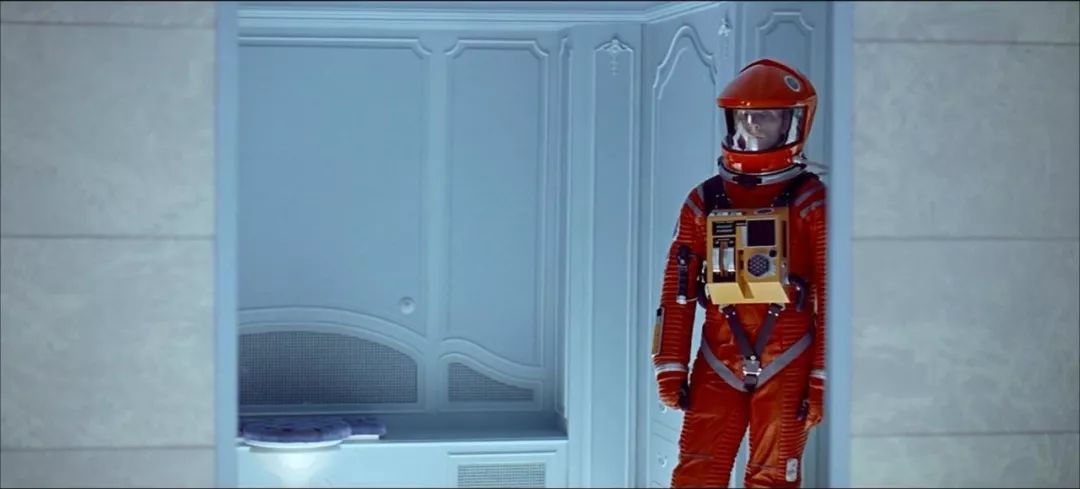

总之大卫击败机器人后持续飞往木星,在轨道附近又一次遭遇石碑,他的飞船向石碑飞去,结果无意打开了一座星际隧道,一顿眼花缭乱中最终跌入一座和地球建筑无比相似的房间内。

在房间里大卫看到了老年的自己,以及垂死的自己。似乎在这个房间内生命的多个生存状态可以并存。

种种迹象都表明外星高智慧生物的存在,而他们却始终不现身。

垂死的大卫抬起一只手,镜头给出一个全景,房间内居然再次悄无声息地出现了石碑…

一个反打之后,垂死的大卫消失了,床上留下的是一个漂浮的新生婴儿。

这个桥段的描述在阿瑟·克拉克的小说中更加详实,《2001》显得有些省略。

小说中指出大卫的消失是被石碑所吸收,他的人生经历和智慧与石碑融为一体,成为文明的一部分。

石碑正是文明的象征。

大卫怎么会变回婴儿

婴儿,更确切地说是“星孩”,是超越人类的一种智慧生命状态。

影片配乐上一直在强调《查拉图斯特拉如是说》的重要性,也表现出库布里克对尼采学说的认同。

所谓查拉图斯特拉是拜火教的一位先知,尼采以他作为核心著写了《查拉图斯特拉如是说》,片中配乐是理查德·斯特劳斯据其文字谱写的。

尼采提出了一个“超人”的概念,指出人并非进化的终极阶段,而仅仅是中间阶段。

在《2001》当中很明显库布里克把人和猿猴接触石碑的状态进行相似化,就是在强调这一主题。

而星孩才可能是真正的进化的终极,才是所谓的“超人”。

当大卫被石碑吸收,他再生为了星孩,星孩回到地球看一眼当初诞生的地方……为那里继续带去文明,周而复始。

或许这就是轮回?

或许我们今天的模样,正是源自于未来的我们为我们做的设定。

人机大战是怎么打起来的

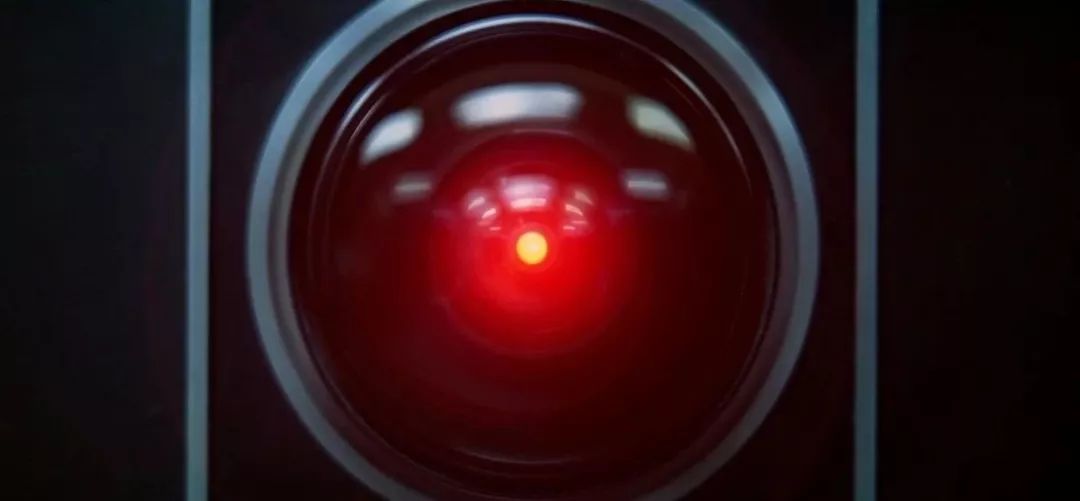

影片的第三个章节木星任务中很大篇幅用来描述大卫和机器人HAL的对抗。

HAL是当时世界上最完美的机器人,执行任务中从未出错,还可以模拟人类情感和真人沟通畅通无阻。能有HAL这台机器搭档真是全世界宇航员的梦想,结果就成了大卫和队友们的噩梦。

小说中明确写到HAL其实是整艘飞船上唯一被告知真实任务的成员,他的目标是保证任务顺利执行。

就在这首要条件下,一旦船员起了关闭机器的念头之后,人为干预就成为了HAL执行任务的最大障碍,为此它不惜杀人也要保持任务顺利进行。

第三章中多次穿插HAL的主观视角,一个圆形的广角视窗凝视着船内的角角落落。

通过主观视点的运用更让观众把HAL认同为船员中的一员。

给HAL配音的演员是道格拉斯·雷恩,在他的声音里既带着电脑模拟人声的感觉,又透着酷范,声音里甚至蕴藏着一种足以与人类抗衡的超级智慧。

这种智慧来源于HAL是一名自学演算者这一设定,在这重设定下,只要给HAL足够的资料,它就能进行自我学习、进化,成为真正的人工智能。

从这一层面来看,这又是一个关于进化的故事。

HAL原本是另一种设计,本来剧组将他设计为一个真人,能更好地和船员产生共情。

而库布里克则坚持认为HAL的设计应该越简单越好,简单到只要一只眼睛,全不需表情神态和任何反馈,才能最大化这种神秘难以捉摸,又显得很酷,很冰冷的感觉。

现在看来库布里克的选择是对的。

评论