七月是中国电影的传统大月,2018年也不例外。

就在月初的现象级电影《我不是药神》上映21天票房刚突破30亿、“药神”观影潮还未退却时,沈腾主演的《西虹市首富》闪亮登场了。

在7月27日首映当天拿下2.2亿票房,甚至超越《我不是药神》首次公映1.6亿票房的《西虹市首富》,三天半票房便突破10亿,并且在猫眼票房中“预测票房”的成绩比《我不是药神》还要略胜一筹,无疑是在继《我不是药神》之后的又一暑期档“爆款”。

《我不是药神》票房概况(截图来自猫眼)

《西虹市首富》票房概况(截图来自猫眼)

不过与《我不是药神》上映之初的一致好评、豆瓣和猫眼同步9.0以上的高评分不同,《西虹市首富》却是褒贬不一,网友影评也是两极分化严重,这一点可以很直观地从评分数据感受到——猫眼评分高达9.3,但在豆瓣却只有6.8分。

《西虹市首富》猫眼评分(截图来自猫眼)

《西虹市首富》豆瓣评分(截图来自豆瓣)

然而早在“豆瓣低分”之前,《西虹市首富》就陷入了一阵不小的风波之中。

7月11日播出的预告片中有一足球戏片段,因计分板画面上其中一个队名叫“AV米兰”而被质疑侮辱“AC米兰”球队,遭到广大“AC米兰”球迷声讨和官方微博“AC米兰吧”的发博质问。

之后官微“电影西虹市首富”对此做出了回应称已紧急调整处理并深表歉意,最终的预告片剪掉了“AV米兰”的画面,上映影片中计分板上的球队名字也由“AV米兰”改成了“AUV”。同时,影片中原本关于“切尔东”、“拜仁慕尼白”对球队的恶搞内容也都做了删改。

“AC米兰吧”官方微博(截图来自微博)

但是即便做了修改,《西虹市首富》却并没有得到球迷们的谅解:

官微“AC米兰足球俱乐部”转发了一条官微“电影西虹市首富”对于此次事件特向球迷们赠送500张电影票的微博,却为广大球迷们所不齿,遭到各种指责与质疑。

“AC米兰足球俱乐部”官方微博(截图来自微博,现已找不到原微博,原因未知)

除此之外,《西虹市首富》还有不少负面评论。

比如影片中的裸体模特、“男体盛”、衣着暴露的女性性暗示等场景被人诟病“画面尺度过大”、“低俗”;比如足球剧情被指与影片分裂、毫无关系,以及令人尴尬的刻意煽情……

然而从如今的票房成绩来看,《西虹市首富》似乎并没有受到以上负面影响。

这种反差不免让人有些出乎意料,因为这显然有违于此前市场所呈现的趋势:

之前人们呼吁影视作品要有责任感,追捧老戏骨和匠人精神,对所谓“抖机灵”和“低俗笑点”嗤之以鼻,观众的审美水平和对影视作品的要求也普遍升高。

但为什么如今《西虹市首富》在经受如此负面后,仍能在票房上取得大成功?

究其原因,可以总结为两点。

第一点,是商业运营成功——靠的是“开心麻花”这个金字招牌。

开心麻花在2015年4月参赛明星喜剧竞赛真人秀节目《欢乐喜剧人》,在第一季中就在沈腾的带领下夺得了“喜剧之王”的冠军头衔,紧接着《夏洛特烦恼》2015年9月30日“横空出世”成为国庆档票房黑马,开心麻花自此彻底被公众熟知,并开始一路积攒人气与口碑。

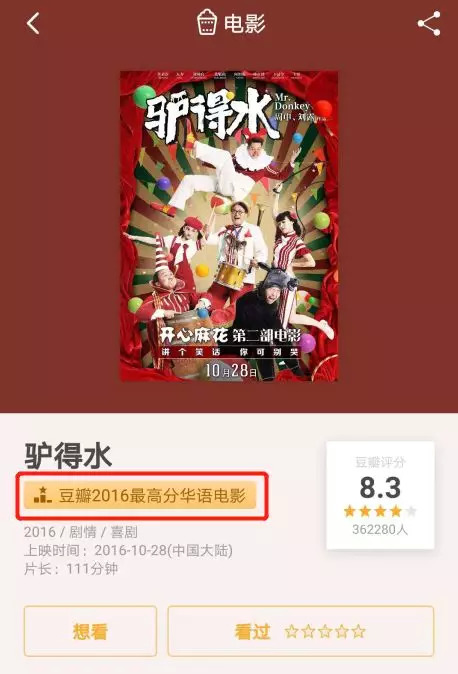

之后的《驴得水》、《羞羞的铁拳》也都取得了不俗的成绩,分别获得1.7亿、22亿票房,虽然其中《驴得水》的票房数据较为逊色,但其口碑及评价较高,豆瓣评分8.3且以“豆瓣2016最高分华语电影”跻身于豆瓣2016年度电影榜单。

《驴得水》在豆瓣上的概况(截图来自豆瓣)

即便声明《西虹市首富》不是开心麻花的电影,准备于国庆上映的《李茶的姑妈》才是开心麻花的“第四部电影”,但其演员基本是《夏洛特烦恼》原班人马,不少观众仍然是冲着开心麻花的IP以及沈腾的人气去的。

特别是在“AV米兰”事件中,“AC米兰吧”官微发博质问时直接诶特了沈腾,可以看出大家买的都是沈腾及开心麻花的帐。

《李茶的姑妈》百度百科(截图来自百度百科)

第二点,开心麻花通过阅读市场和多年舞台表现、影视剧表现的经验,为开心麻花电影设计了一条完整的工业生产线。

归根结底,院线电影的另一个身份是参与市场活动的商品。而在市场规律中,当一款商品明显供大于求,很容易导致“买方市场”的形成,即行业生产力发展更多去主动适配市场需求、而不是对市场需求进行主动引导或改造——而具体到电影行业,观众的好恶对电影作为商品所能完成的经济效益起到决定性影响。

要在市场规律中进行稳定产出,基本就只有工业化一条路了,而工业化的第一步就是将身处的市场环境进行透彻的解析。

现代人巨大的生活和工作压力形成了一种市场环境——过于深刻和文艺的高门槛作品一般都不受青睐,观众更偏爱纯粹的喜剧,以及“简单粗暴”的娱乐。

为了迎合市场从而尽可能地放大经济效益,许多作品甘愿舍弃其艺术性的属性,选择蹭热门IP或请流量明星,影片内容无深意,为了娱乐而娱乐,最终形成“口碑差但票房爆”的结果。

比如《前任3:再见前任》豆瓣评分5.5,票房19亿;比如《西游记之孙悟空三打白骨精》豆瓣评分5.6,票房12亿……

反之一些追求电影艺术性而相对境界高、有深度、对观众有一定门槛的电影,虽然口碑好,但票房却惨淡。

比如《师父》豆瓣评分8.1,票房5000万;比如《心迷宫》豆瓣评分8.6,在“豆瓣TOP250”影片中排名144,且为“豆瓣2015最高分华语电影”,被誉为“2015年华语电影的最大惊喜”、“近几年来最好的国产悬疑片”,但票房仅为1000万……

《心迷宫》在豆瓣上的概况(截图来自豆瓣)

“口碑与票房成反比”这一规律自然也存在于具有成熟生产线的开心麻花“工厂”中:

《羞羞的铁拳》累计票房22亿,是目前开心麻花电影中票房最高的电影,豆瓣评分却仅6.9;《西虹市首富》上映5天已累计票房13亿,豆瓣评分仅6.8;《驴得水》豆瓣评分8.3,票房却仅1.7亿。

而在这数据之下,仿佛又隐藏着一些“规律”。

《西虹市首富》翻拍自1985年的电影《布鲁斯特的百万横财》,《羞羞的铁拳》中性别转换的设定在影视剧中则非常常见,可以说这两部电影在艺术性和内容上创新很少,且喜剧成分偏重、没有过于深刻的内涵。

相比之下《驴得水》的剧情设定则更具独创性,内涵也更加深刻沉重,但其票房成绩却远不及以上两部作品。

类似遭遇的还有徐峥的“囧系列”影片。

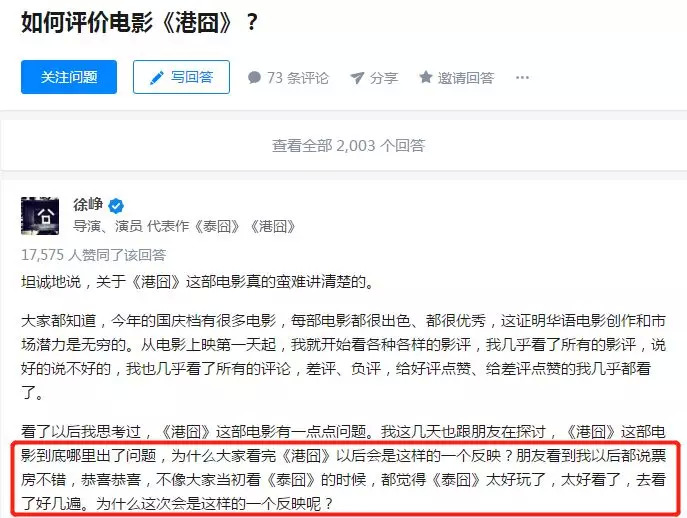

《港囧》虽然“倚仗”前两部“囧系列”电影《人在囧途》、《人再囧途之泰囧》的积攒的知名度和人气获得16亿票房,却被评远不如前两部作品。但《港囧》恰恰是徐峥投入最多个人创作和情感想法在内的作品。

对此现象徐峥还特意在知乎申请了账号,在“如何评价电影《港囧》?”问题中进行了反思。

徐峥的回答中也提到,大多观众倾向于接受“直接单纯”的东西,简言之就是不用费脑子,相比于需要去领悟创作者绞尽脑汁在作品中表达的深意,观众更接受工业化之下取悦目的明确的作品。

徐峥回答知乎提问“如何评价电影《港囧》?”(截图来自知乎)

这样的电影能够取得票房成功,但它就是一部成功的电影吗?衡量一部电影好坏的指标应当如此单一吗?

为了获得持续稳定的经济效益,很多行业似乎都在逐渐“顺应市场”、“讨好用户”,但这套理念并不是对所有行业都适用且能使之朝向好的方向发展,尤其是要经受时间沉淀及考验的艺术行业。

有观众才有收益,给观众一个好的体验毋庸置疑,但若一味地“向钱看”、盲目讨好观众,舍弃了行业核心和所要展现与表达的初心,也许短时间内能尝到甜头,长久以来作品经不起考验,观众也不会买账。

在这个浮躁的时代,不急于求成、沉下心来做好自己的东西很难,但也不是天方夜谭。《我不是药神》名利双收,不就是一个很好的范例。

好作品、好产品缺的正是一颗“心”。

本文图片来自猫眼、豆瓣、新浪微博、百度百科、知乎截图,为非商业用途。如因版权等问题有疑问,请于文章发布30日内联系创业公司报道。

评论