说到徐老怪的“技术简史”,不乏有人质疑徐克的讲故事能力。

这里得先承认,徐克的确不是深耕于某个领域十年如一日的人。

而编、导、演乃至摄影、剪辑、制片均有涉猎,可算是香港导演中的十项全能。

就内地观众观影习惯来说,钟情于电影剧情的解读已是惯例,把“讲故事水准”作为主要评价标准自是理所当然。

但要说徐克只会玩特效,不会讲故事,这种论断不免偏颇。

徐克真的讲不好故事吗?

其实完全没必要回答。

如果你把这种所谓的“讲故事”,理解为按业已深入人心的“好莱坞式叙事手法”去铺陈情节,答案显而易见。

徐克的电影中,的确没有那么多循规蹈矩的人物,情节也少聚焦在单一目标解决上,封闭的因果循环常被他古灵精怪的念头打破,有时不合逻辑,有时连时空都被打乱。

但不好莱坞,不代表讲不好故事。

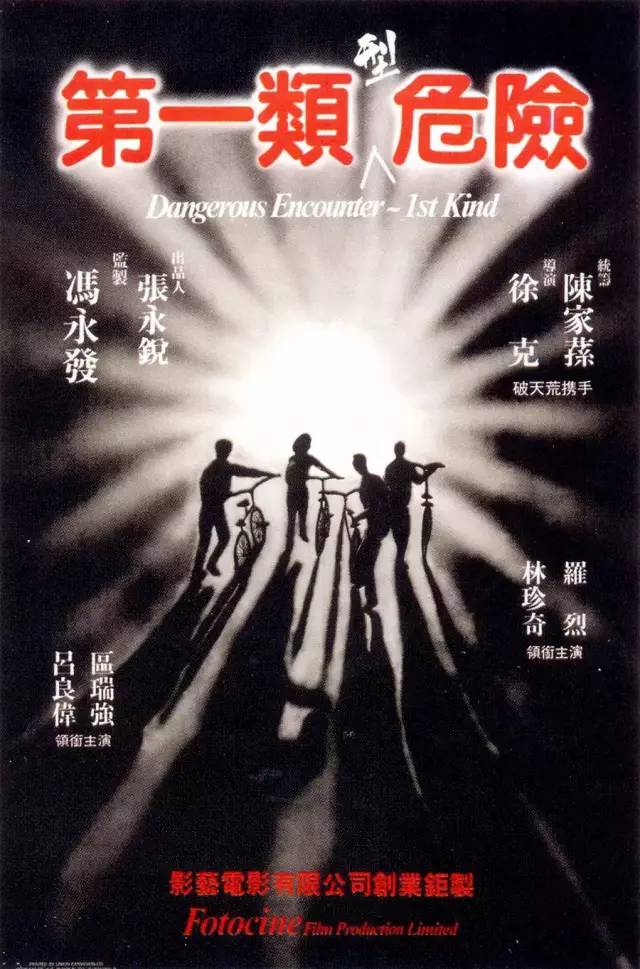

今天小十君带各位看一部徐克的老片,“混乱三部曲”的终结篇——

《第一类型危险》

相比更早的《蝶变》与《地狱无门》,这部1980年作品并没有那么多奇思妙想。

但这部电影一波三折的离奇经历,与几次下架的敏感程度,不仅之于徐克的作品序列,在整个香港影史上都属罕见。

1980年,正值香港电影市场黄金时代,一批留洋归来的年轻导演,纷纷完成了他们的早期实践。

其中最为Cult的两部,一是余允抗的《山狗》,二就是徐克的《第一类型危险》。

前者堪比《杀人不分左右》的暴戾血腥,以无底线的疯狂令人咋舌;后者,却因一目了然的敏感与煽动性,多次横遭禁映,甚至连原始胶片都下落不明。

这些同属于“邪典作品”的另类,很多资深影迷都顿觉陌生,观赏渠道更是极为有限,自然别指望在票房上有所建树。

《第一类型危险》的诞生,来自徐克对历史事件的思考,与之后十余年社会现实观察的结合。

电影开场,风格凸显。

逼仄压抑的鸽子间,昏暗不明的灯光,都在摇晃不停的镜头下,传达出一种隐隐不安。

这就是香港普通居民的居住环境,寸土寸金地界,连走道都只能容一人侧身而过。

突然降下的雷雨,不仅丝毫没能缓解酷热,反给这毫无美感的环境,更添一分愤懑。

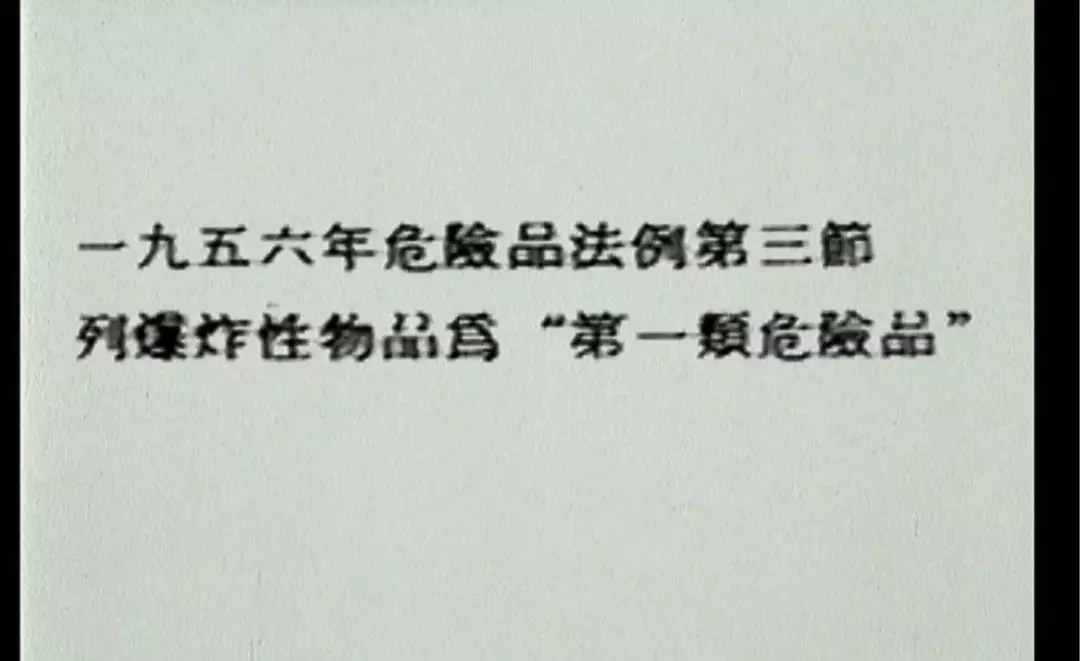

片名的意思,其实就是炸药,在广播中你可以得知,炸药被当局列为第一类型的危险品。

三个无所事事的年轻人,没有目标也没有希望,只能通过极端手段——

造炸药来寻求刺激。

他们把自己的第一次,选择在了电影院。

浓烟和奔逃的观众给他们带来了前所未有的刺激体验,而他们的一举一动,也被一位姑娘看在眼里。

不让我加入,我就去告发你们。

这个面容刚毅到倔强的女孩,从此就与这三人搭伴,开始走向他们命中注定的疯狂未来。

这个一看就心理极度不健全,甚至还有反社会倾向的姑娘,俨然成为了三个男生的头领。一天到晚到处惹事。

你以为拿着炸药去打劫公车就已经很出格了是吧?

不然。

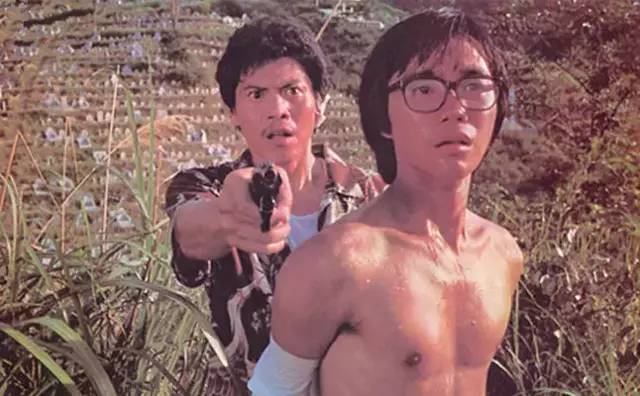

他们在一次与外国人的争斗中,抢到了一个包裹。打开一看满满的日元支票,每张都是上百万面额。

身上带着如此巨款,想来也不是凡俗之辈。但四人万万没想到的是,这笔钱其实是境外组织用来走私军火的。

祸不单行,没有不透风的墙,此事一出,自然搅得满城风雨,甚至连香港本地黑帮,都听闻风声,找上门来。

这下可好,他们不仅要摆脱警方盘查,还得处心积虑,逃离黑帮与军火商追杀。

人为刀俎我为鱼肉,原本的出格玩闹,升级为违法犯罪,最后还将国际军火商卷了进来。

而几个小孩子又如何对抗境外的罪犯?

四人将要面临的下场,可想而知无比惨烈。但困兽犹斗时释放的疯狂,也足以摧毁靠近他的一切。

而本片的下场,也好不到哪去。

还有一周就要上映,却被临时通知禁映,直接打乱了徐克原本安排的关键档期,而他毫不示弱,直接开了记者发布会。

几次三番找到电检处,迫不得已之下,重拍重剪才勉强通过,之后也没发行过任何实体碟片。

在电影开头,有这么一行感谢名单,其中不仅有香港新浪潮的功臣,也有后来补拍时江湖救急的伙伴。

这事还不算完。

虽然勉强得以重见天日,但有关部门总是想法设法让人们遗忘这部影片。

97年香港国际电影节,特别展映了十多部被禁影片,唯独少了《第一类型危险》。

现在网上能找到的资源,也并非最原始完整版本。而是法国HK Video公司将公映版与徐克本人提供的录像带版剪辑而成。也就有了片中好坏画质交替出现的尴尬问题。

在片中,那个最令人印象深刻的女孩,常年缺失家人关怀,少言寡语,满腔愤世嫉俗,最终转化为一股疯狂火焰。

娱乐活动,就是折磨小动物,而最后死法,也与被她弄死的猫如出一辙。

四人组中的炸弹客,出身富裕家庭,但丝毫不受待见,是家中的受气包。

另两个男孩,打小生活在鸽子笼中,每天所见所闻,就是邻里间的相互倾轧,以及旁人无休止的恶言。

暴力与疯狂并非无根之水,来自一直弥漫港人周围的危机感。

这四个略有阶层符号意味的年轻人,在迷茫与困顿中升级着他们的暴力游戏。

这种因外部势力的不作为,正是徐克极力嘲讽的所在。

在片尾,双方大打出手,仅存的一位,对着雇佣兵的尸体就是一顿乱枪,而徐克则很有心计地配上了真实历史照片。

这种恨意,在他以后的电影中,已烟消云散。

如果你观影量足够,便能发现墓园这场戏,很可能影响了后来陈果的《香港制造》。

徐克呈现的彼时香港,乃至现在,都逃不开身份焦虑的核心问题。

这种对于“我是谁”的追问。最终在电影中,衍出“我从哪里来”及“我向何处去”的困惑。

无法明确的前路,自然引发当下的愤怒,这种不安积累层叠,俨然一颗炸弹。

记得前文中提到,充满异想色彩的《蝶变》吗?

作为三部曲的最后一部,徐克借《第一类型危险》完成了他的一次蝶变。

年少不羁的叛逆,与对敏感题材的兴致,其中包含的思辨,都值得玩味再三。

这正是那个很多人所不了解的徐克。

一个在如今“只会玩特效”的老人,当年的叛逆姿态。

《第一类型危险》上映后不久,徐克就加入了新艺城,开始转拍喜剧片。

而后发布会上,他也表示,这将是最后一次描摹黑暗,他也应证了自己所言。

也许是因为,当他在用心讲故事时,却没人用心看。

该原创文章首发于微信公众号: 第十放映室(ID:dsfysweixin)

评论