(一)我们不该带饼干的

去年九月,我踏上了一列开往莫斯科的火车。全程六天五晚,几乎横跨亚洲和欧洲,两个人。

坐火车出国旅行这个念头始于两年前M发给我的一篇帖子,帖子里事无巨细地记录了博主从北京坐火车去莫斯科的全过程。看完之后,我感觉自己仿佛已经登上了列车,朝着那个幅员辽阔的国度奔去了。

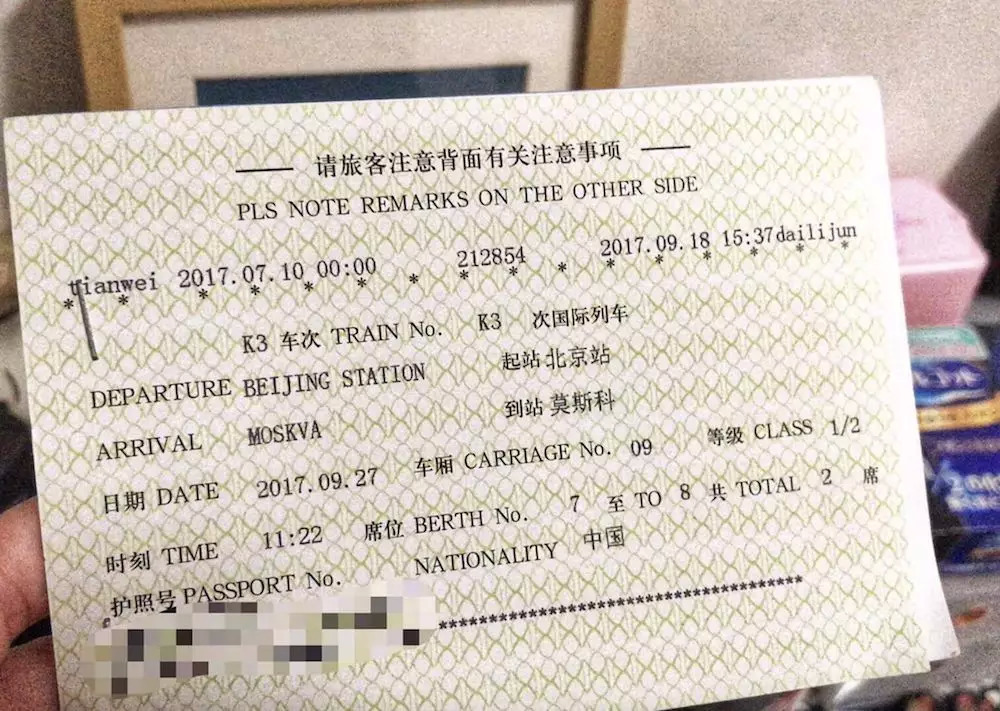

所以,直到我和M坐在北京站的候车大厅里,等着广播通知我们上车的那一刻,还是有些恍惚的。M这人甚是狡猾,在车票取回来后就直接把它扔给了我保管,还美其名曰——“我办事,她放心”。

这一沓车票看着普通,不过是几张纸上印了点字,再用订书机钉起来了事,但好歹也是价值人民币一万多的东西,万一我给弄丢了……于是,守护好车票成了我最重要的KPI,出发前时不常打开抽屉看两眼,确认它还在。哪怕是坐在去火车站的出租车上,我也好几次打开包,摸着车票才觉得踏实。

“我们是不是还得买几瓶水啊?”。临上车前,我看着眼前俩大箱子,还有旁边一大袋零食,问M。九月末的北京仍然带着夏日的余韵,并不算凉快,而火车上大概只有热水供应,到时候口干舌燥想喝口凉水都没有。匆匆跑去小超市拎着几大瓶水出来,余光却瞥见和我们搭同一班火车的乘客都是直接肩扛一大箱矿泉水或者饮料,不知道的人还以为他们是要上车开party。

甚至还有人带着抹布、拎着拖把上车。这趟国际列车从北京出发,依次经过蒙古高原和西伯利亚各城镇,为了欣赏到更清晰的沿途风景,在上车前和在各个大站停靠时,把自己包厢的车窗玻璃擦干净很有必要。

尽管我们忘了带抹布,也没有拖把这种“高精尖”的装备,最后只能从包里翻出两片酒精棉布胡乱擦了几下,但我必须得说,其实我和M的准备工作已经做得够好了。我们花了差不多2个月的时间来筹备,几乎把它当做一个项目在执行:订酒店和返程机票、规划不同城市间的往返路线、确认不同景点的开放时间及预定门票,等等等等。事无巨细,各自分工,还把要点一一写在记事本上,再仔细核对,光是周末俩人约出来在咖啡馆当面讨论就有2、3次。

这么认真的劲头要是用在赚钱上,你说该有多好。

单单是为了应对火车上的“吃饭”问题,我们在出发前还特意去了趟超市进行采购。在漫长的火车旅行路途中,“每天吃啥”真的是个终极难题。在上车前,我们仍然对长途火车保有刻板印象:餐车昂贵且难吃,游走在每节车厢的小推车永远没有新鲜玩意儿,每个停靠的站台上卖的那些食物看起来又不够诱人,于是,人们只好日复一日靠泡面果腹,还得在车厢一头一尾的锅炉前排队等候。

正是出于这种印象,我和M将面包、饼干、泡面写在了购物清单的重要位置,还按照一日三餐做了简单分配。可没想到,国际列车的伙食条件超乎我们的想象,因为列车在不同国家境内行驶时,加挂的餐车也由不同国家营运。也就是说,我们可以先后吃到由中国、蒙古、俄罗斯三国厨子做的饭。

但从一开始,中国厨子在火车餐上就已经输给了这两个邻国。我们的车票中包含了第一天在中国境内的午餐和晚餐,免费的。餐食以盒饭的形式进行发放,包括几个被称作“狮子头”的小丸子和一些青菜,米饭管够。这倒也符合中国火车餐的一贯设定。而从第二天开始,火车驶入了蒙古境内,尾部也重新挂上了一节蒙古餐车。蒙古餐车的装潢十分华贵,放眼望去全是实木雕花,所以来吃饭的乘客都“先拍照为敬”。在这种环境下,饭菜的口味倒是其次了。

第一次去蒙古餐车,我和M就没吃上饭。本以为踩着饭点到准没错,没想到比我们早的人多的去了,站在旁边等了半天也始终没有座位空出来。好不容易坐下了,却被蒙古大妈告知“午餐结束了,没有了”。

好吧。

之后我们就有了经验。只要你比餐车营业时间早到30-40分钟,就能享受座位任选、饭菜任点的待遇,这也意味着你能坐到观景最佳的位置。毕竟火车上这么多乘客,去得晚了,即便餐车还营业,很多菜也未必还有存货供应。蒙古餐车以牛羊肉见长,提供英文菜单,且图文并茂,这极大程度解决了乘客无法和蒙古大妈沟通的难题,因为你可以用手指点菜。

而俄罗斯餐车则充分体现了量大、实惠的特点:沙拉、汤、肉、饮品都有,且种类丰富,即便点一大盘鸡翅也不到500卢布(约50人民币)。非要挑毛病,可能就是菜单并不像蒙古餐车那样图文并茂,配合俄文而作的英文注解也不太详细,有点错菜的风险。不过这也难不倒聪明的中国人,大可以询问餐车里那些已经吃上饭的亚洲面孔——“你们都点了些什么呀”,就能吃上一顿饱饭。

在饭点之外的时段,餐车也可以是你暂时远离车厢同伴、安静休息的地方。点杯咖啡或是茶,就能一直在那儿坐着,还能围观俄罗斯大妈服务员和俄罗斯厨子打扑克。餐车还是好酒的年轻人喜欢的地方。国际列车对于乘客带酒的行为查得较严,即便中途停靠,你去站台上的小商店买瓶伏特加,也得藏在衣服或者包里偷偷带上车。而在餐车买酒则完全没有问题,啤酒、葡萄酒、伏特加,供应充足。我们隔壁包厢的几个年轻人就经常跑来餐车,再抱着一大瓶葡萄酒高兴地离开。

一旦习惯了去餐车吃饭(甚至可以说,是每天都期待去餐车吃饭),这下可好,我们为了这趟旅程准备的“干粮”中,除了泡面可以当做早餐快速“消灭”之外,嚼起来干巴巴的面包和饼干自然毫无用武之地。因此,直到此时此刻,我带上火车的那包饼干还在零食筐里放着。兜兜转转一圈,它又跟着我回到了中国。

但它好歹也是一包出过国的饼干了。

评论