作者:陈思航

如果不是这部纪录片,我们可能很难意识到,《少年jump》居然已经创刊五十周年了。

这一本名为“少年”的杂志,在它50岁的这一天,是否也显得苍老了呢?幸好,纪录片《我们与少年jump的50年》,给了我们一个否定的答案。

在《少年jump》50周年之际,这部纪录片邀请了从过去到现在的编辑、工作人员、漫画家,借他们之口来讲述关于这本漫画杂志的故事。

这部纪录片标题中的“我们”,当然包括了这些才华横溢的漫画界人士。但是,在我看来,“我们”一词,也包括了全球所有热爱jump漫画的书迷们。

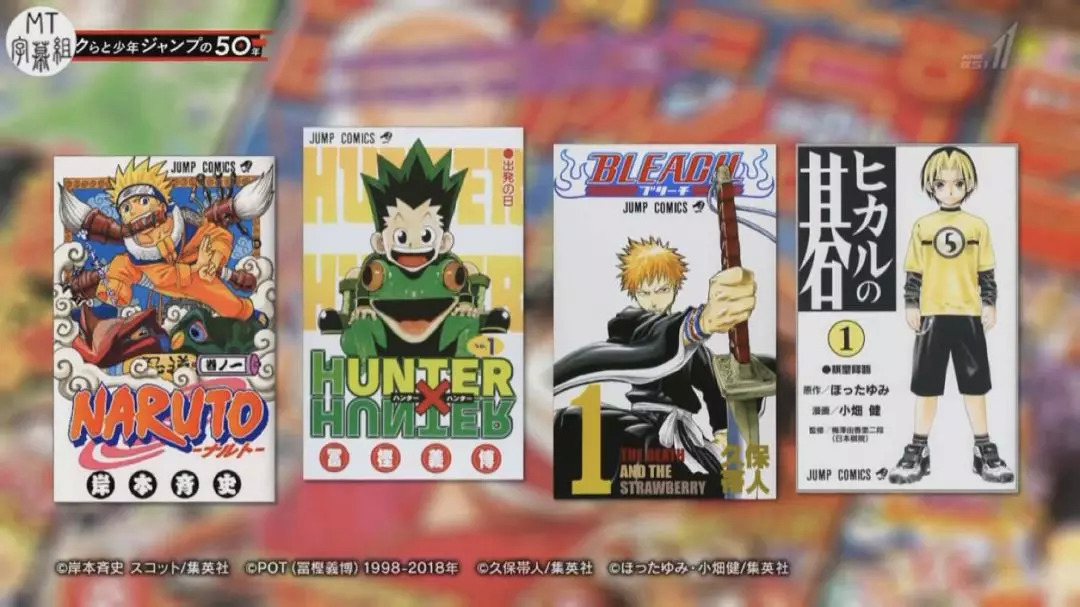

蒙奇·D·路飞、漩涡鸣人、越前龙马、坂田银时、小杰……《少年jump》创造了太多令人难忘的漫画形象。

无数优秀的日本漫画,让这种原本小众的艺术形式得到了世人的认可。而《少年jump》正是其中数一数二的推动者。

1994年,它创造了至今仍未被打破的日本杂志出版记录——653万部。

那么,《少年jump》成功的秘诀是什么?在这50年间,什么改变了,什么又未曾改变呢?

它的变与不变,看似是两个问题。但是,这两个问题似乎有着同一个答案。

这个答案,甚至不过是一个简单的词语,但它却是jump漫画,乃至日本漫画、日本文化的精髓。这个词语就是“包容”。

包容,正是《少年jump》不变的灵魂,也同样是它在细枝末节上作出变化的原因。

这两字说来简单,但是,对谁包容?如何包容?如果落到实处,我们就能发现《少年jump》的别出心裁。

首先,是对新人作者的包容。

对“新人的发掘”,是《少年jump》的优良传统。

其实,“新人至上主义”在它创刊之初,不过是一种无奈之举。当时,日本已经有了《少年Magazine》、《少年Sunday》两种少年漫画杂志,许多漫画大师与资深业者都已经在上面连载。

于是,《少年jump》处在一种很尴尬的境地。就算邀请具有经验的画师,也常常会遭到拒绝。

没想到,这一“无奈之举”反而成为了他们的成功之道。50年来,从未断流的新鲜血液,逐渐将《少年jump》推上了漫画金字塔的顶峰。

或许新人没有老手那样娴熟的画技,但是他们体内却蕴含着数不尽的能量。

他们急切地想证明自己、表现自己的欲望,足以让他们的作品充满激情、打动读者。许多新人通过自荐,成功地在《少年jump》上连载。

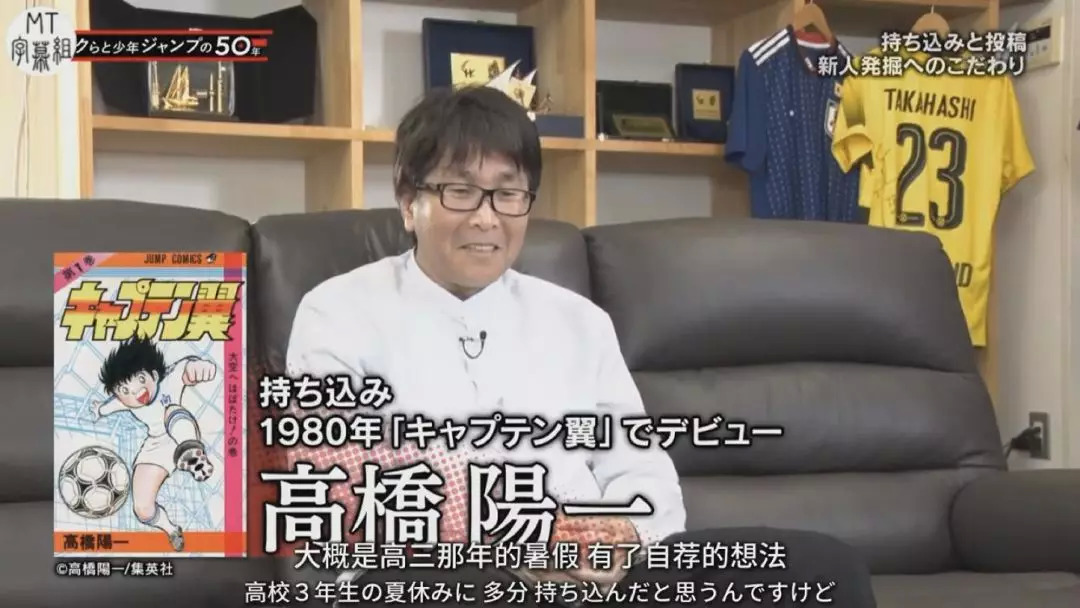

中日读者都十分熟悉的《足球小将》,曾经在日本掀起一股《足球热》,而它的作者高桥阳一,就是通过自荐,得到了编辑的青睐。

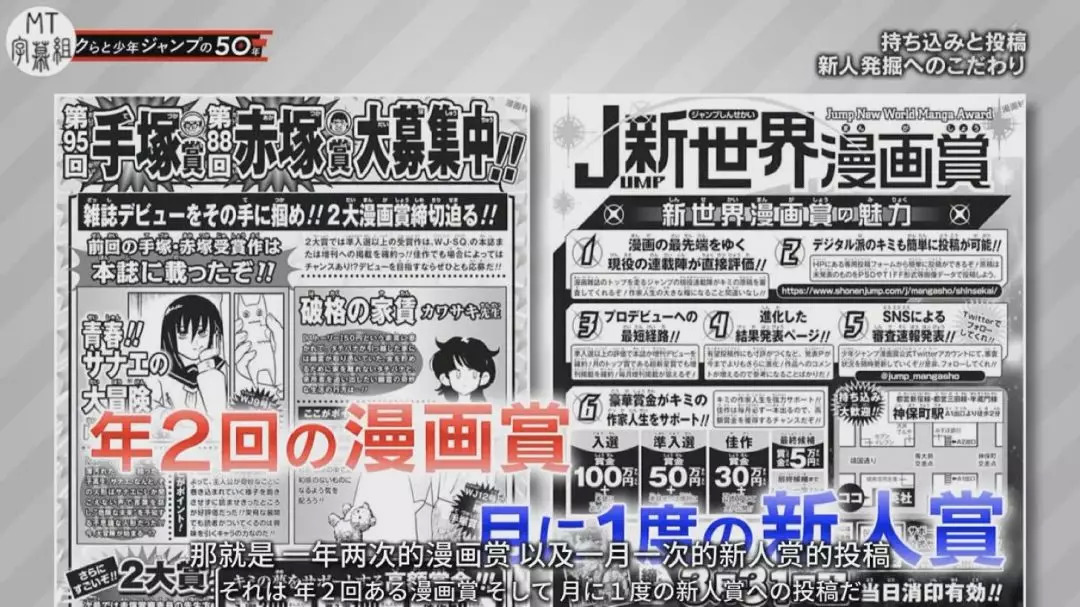

《少年jump》也通过一年两次的“漫画赏”(以两位著名漫画家命名的手塚赏和赤塚赏)和一个月一次的“新人赏”来募集新人的作品。

最令人感动的是,那些参赛却落选的新人作品,会被《少年jump》的编辑反复阅读。

因为,他们害怕自己一旦失手,就错过了一个天才的面世。《少年jump》正是通过这种方式,才能至今仍旧保持着充沛的活力,不断输出优秀的作品。

其次,是对不同作品的包容。其实,在这50年间,《少年jump》作品的风格,是在不断变化的。

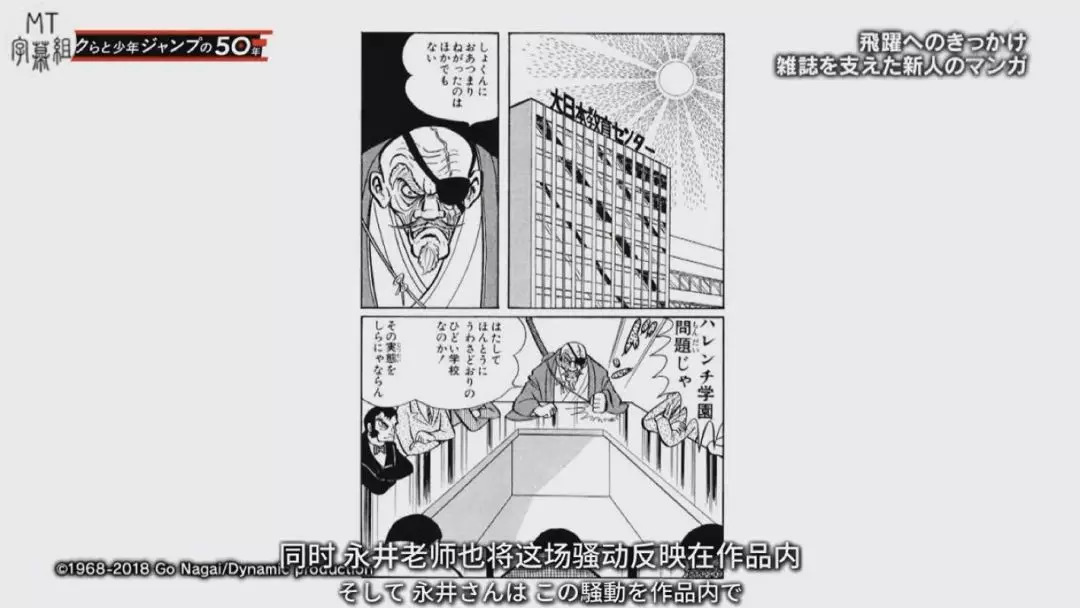

在介绍《少年jump》最初的一批代表作时,这部纪录片提到了有关漫画《无耻学园》的一段轶事。

这部漫画由于相对其他少年漫画更大的尺度,一度招致许多家长、教师的反对。

在批判的声浪中,这部漫画的作者永井豪感到了不安。但是,编辑告诉他,放手去做。

在当年相对保守的社会氛围下,这无疑是一个勇敢之举。永井豪甚至还将学校反对的场面作为漫画中的一个场景加以戏谑,“改编”成了一场激烈的战斗。

到了1980年代,日本走向泡沫经济,动漫等亚文化成为主流,漫画的受众群体在也不断扩大。

《少年jump》敏锐地察觉到,除了“少年”之外,还有更多的人需要漫画。

于是,它推出了鸟山明(后来画出了现象级的作品《龙珠》)的漫画《阿拉蕾》。它其中的许多台词一度成为许多女性与儿童读者口中的流行语。

从《阿拉蕾》开始,漫画不再仅仅属于男性。

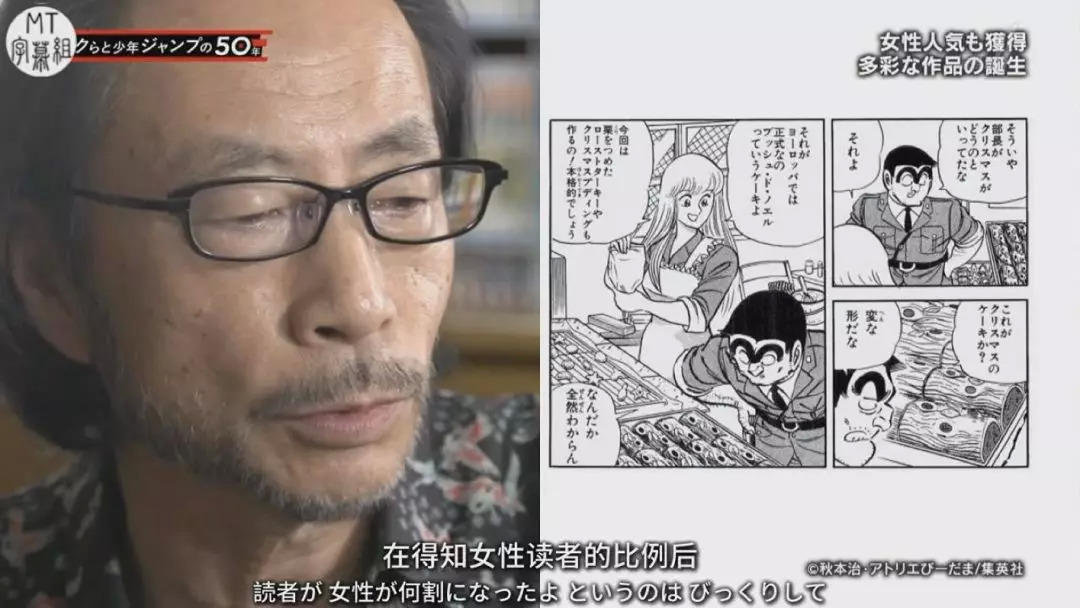

在这样的环境下,从1976年就开始连载的《乌龙派出所》作者秋本治也开始改变策略,开始在作品中加入了许多女性角色。

当然,《少年jump》不仅仅只是在时代中随波逐流,它完全可以接受一些异端之作。

片中提到的《珍游记》,就是jump画家漫☆画太郎的代表作之一。这部搞笑漫画以它的“异常”,它的不拘一格取胜。

近年来大热的jump漫画《暗杀教室》,也是在正统少年漫画之外的剑走偏锋。

一个将要毁灭地球的怪物,莫名其妙地担任了日本一班级的教师。于是该班同学受各国首脑所托,想方设法要把这位老师杀掉。

这样一个诡异的故事,却顺利地在《少年jump》上得以长期连载。

或许,这本杂志并不像人们惯常认为的那样,只发表打怪升级的成长故事。

最后,是对大众读者的包容。

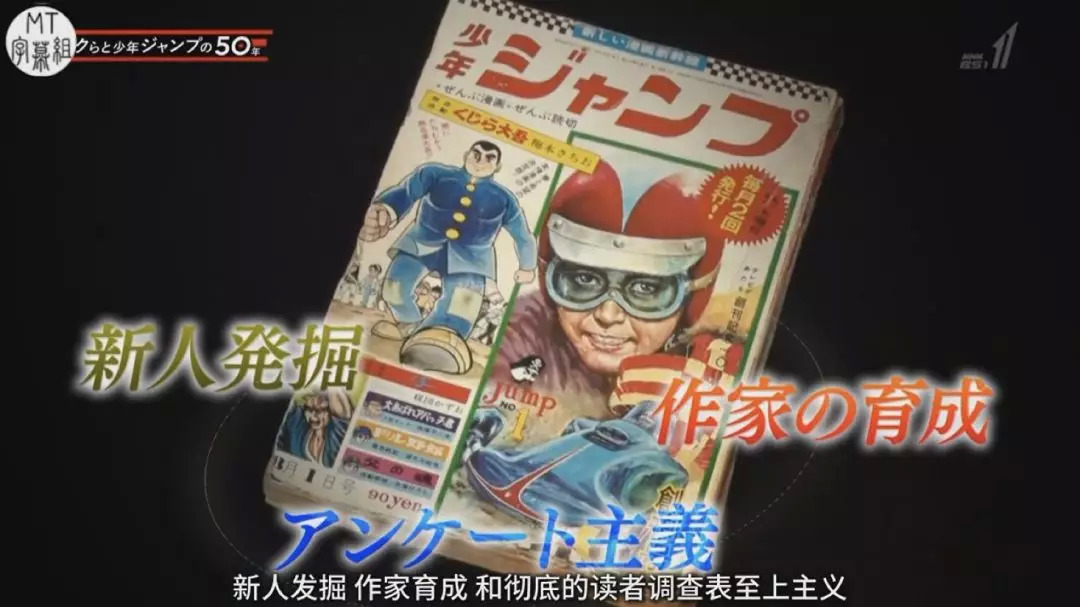

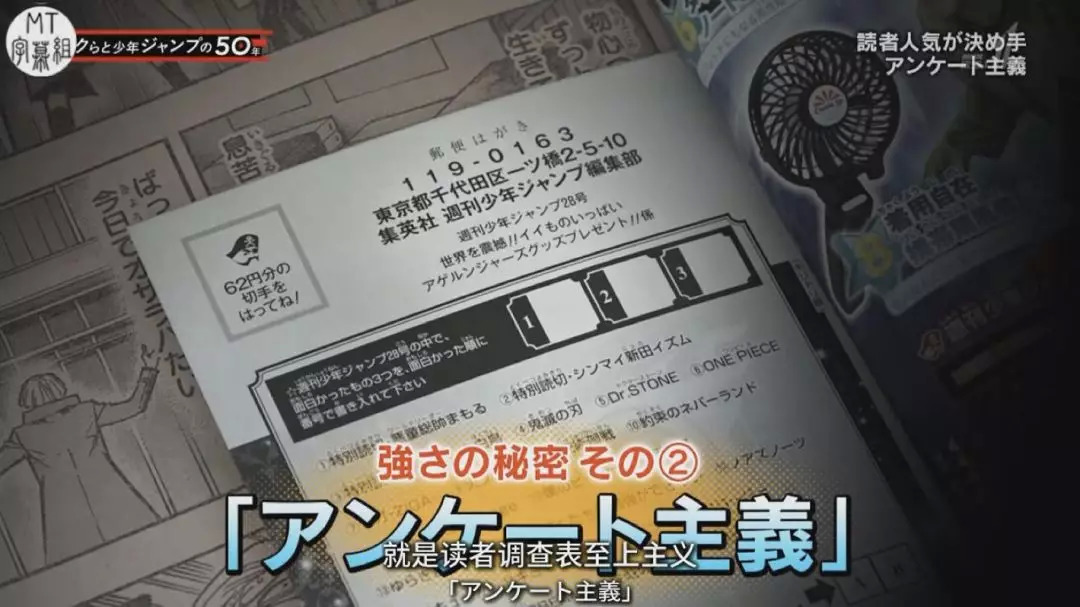

这部纪录片介绍了《少年jump》称霸漫画界的三件宝:新人发掘、作家育成、读者调查表至上主义。

如果说新人发掘和作家育成对应着对作家、作品的包容的话,那么这最后一点,就与我们广大读者息息相关了。

这最后一点,就是我认为片名中的“我们”,也有包括了我们这些书迷的原因。

在《少年jump》杂志中,总是附送一份读者调查表,供读者选出自己最喜爱的几部作品。

经过杂志社统计出的调查排名,甚至可以决定作者的去留。那些长期人气不佳的作者,将会失去在杂志上连载的资格。

《网球王子》的作者许斐刚就在访谈中说,jump的作者“不是画自己想要画的东西,而是创作读者喜欢看的作品”。

《少年jump》绝对的大众导向,意味着绝对的平等。

无论是新人,还是老漫画家,都要接受读者的审判。对《少年jump》来说,唯一的“审查制度”,就是读者。

我此前提到的《无耻学园》、《珍游记》、《暗杀教室》等例子,或许在某些人看来,有些不够正统,不应“过审”。但是,读者调查表证明了它们的价值。

我也提到,在《少年jump》创刊之初,许多新人的画技,并不如其他杂志的老漫画家。但是,正是从那时候开始,它就开始“不看画功看人气”。

对于不曾作画的普通读者来说,如何下笔、构图、分镜,并不是他们考虑的因素。他们想要的,只是能够在闲暇时,享受到看漫画的快乐。

《少年jump》对作者、作品、读者三位一体的包容,正是它取胜的秘诀。它让作者能够释放自己澎湃的激情,但这激情又是有的放矢,得射到读者的心口上。

于是,它成了许多优秀漫画家的“基地”,几乎每个年代都有令人难忘的代表作。

作为一个同样深受《少年jump》影响的漫画迷,我也十分期待,在纸媒逐渐式微的新时代,这本50岁的杂志,会用什么样的方式,再次让我们眼前一亮。

毕竟,从《七龙珠》、《北斗神拳》到《火影忍者》、《海贼王》,它从来不曾让我们失望过。

评论