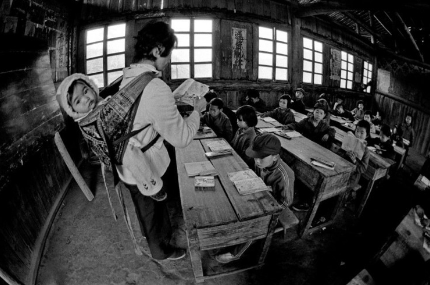

1987年4月,广西一乡村小学,背着孩子的戴红英给学生上课。解海龙 摄

2014年,湖北省一乡村教学点的师生正在新建的校舍前做游戏。资料图

法治周末记者 张舒

翻过一座山头,麻玉兰抬眼望了望对面庄稼地外被太阳炙烤着的吉卫镇夯来小学。

如果是公办教师,55岁的麻玉兰今年就该退休了,但作为代课老师,她的去留从不由年龄决定。

吉卫地处云贵高原东北边陲,隶属湖南省,平均海拔880米,有20个村。

从1986年执教至今,麻玉兰在其中5个村做过代课教师。

扎根农村的40年,也正是中国改革开放的40年。

40年希望和失望的交汇中,无数与麻玉兰一样的乡村教师默默坚守在中国一线乡村,保障着一代又一代农村儿童接受教育的权利。

从9年制义务教育全面实施到曲折波澜的撤点并校风波,再到全面加强乡村小规模学校建设政策的出台,这个庞大而沉默的群体见证了改革开放以来乡村教育的巨大变迁,也被动地感知和承受着时代赋予的疼痛与欣喜、失落与希冀。

最初的选择

从湖南省花垣县出发,往西南方向走过蜿蜒近30公里的盘山路,就到了吉卫。

镇口一片空地上,夯来小学就坐落在这里。

夯来小学是吉卫最偏僻的一所小学,由于交通不便,信息闭塞,经济基础差,生存条件艰苦,近40年时间里,只有麻玉兰一名老师,教授着从学前班到二年级三个年级的所有课程。

同时给三个年级的孩子上课是件技术活。

给二年级上课时,一年级的孩子也要在同一间教室写作业,学前班就在隔壁写作业,40分钟一节课交替进行。

这样的教学方式被称为“复式教育”。

在条件艰苦的山区,复式教育是很多孩子有过的经历。

只是由于交通不便,每天早上6点,麻玉兰就要从家里背上柴火,步行4公里的路,到达学校。后来,麻玉兰嫌远,就带着镰刀和叉子,用了两个星期的时间,在山间砍出了一条上学放学的小路。“这条路近多了,只要1个小时就能到学校。”

抵校后的第一件事,就是把学校周围打扫一圈,把夜里出现的牛屎、猪屎清理干净,才能开始一天的工作。

晚上回家后,除了备课,批改作业的工作外,她还要给卧床不起的婆婆做饭、煎药、洗澡。

日子虽然清苦,不过麻玉兰在放学后路边歇脚时,也会唱唱苗歌:“小小的一棵山梅,虽然小,但很甜。”

“我们的生活也是这样,困难来了就解决,也没什么苦恼的。”麻玉兰说。

700公里外,四川省自贡市富顺县的乡村老师张英也同样在坚持着。

与麻玉兰的野蛮生长不同,张英要算是“科班”出身。

1981年,借助国家的“师范生”免费培养政策,张英考上了中等师范院校,那时叫“中师”,不少成绩优异的农村孩子都选择了这条路,包分配,户口也转为城市户口。

这一福利对家境贫寒、急于跃出“农门”的孩子吸引力十足。

1984年,大学毕业后,张英被分配到家乡富顺县的一所乡村小学任职。

“那个年代的教育资源极度匮乏,学校设施很不好,教室是危棚简屋改造的,门窗也显得很破败,时而风吹过,还会咯吱咯吱地响。”张英还记得,当时每个孩子的学费还不到1元钱,但仍然有不少孩子上不起学。“老师的收入也不高,也就20几元钱,不少人还是从乡村选拔来的民办教师。”

由于学生不多,学校每两年才一招生,也只设置了一年级、三年级、五年级各1个班,加起来还不到50个学生。

在张英所教的学生里最大的有16岁,连续几次都考不上初中,就继续读五年级。

“说起来很好笑,有几次学生请假,用的理由是去未来丈母娘家‘送节’。”张英回忆道,“送节”是四川当地土话,是指定下娃娃亲的两家人,男方逢年过节要去女方家里送烟酒糖钱的习俗。

希望工程十年

直到1986年4月,第六届全国人民代表大会第四次会议通过《中华人民共和国义务教育法》。

此后,国家开始大力推行“九年义务教育”,后来,伴随着学费、书本费的减免,村上的家长越来越愿意让小孩把小学读完,学校渐渐有了6个年级、6个班,学制也从五年制变为六年制。

在县政府的帮助下,张英任职的学校也建起了新的教学楼,学生从原本的危房里搬了出来,黑板换成了新的,教室的墙角也安装了广播机,每天课间的眼保健操时间总会准时启动。

“教学楼前的操场还修了1个篮球场、2个乒乓台。”张英说,除了学习知识,孩子们的体育课也有了场所。

在国家力推义务教育的同时,社会助学的力量也开始越来越积极地涌向农村。

在1994年“希望工程”捐助重建学校之前,如何带着孩子们在雨天棚顶漏雨,风天四处透风的教室读书是宁夏灵武市狼皮子梁乡希望小学校长范锋最大的烦恼。

“希望工程”,是个带着强烈时代感的名词。

1989年10月30日,中国青少年发展基金会对外宣布:面向海内外募集捐款,设立基金,开展救助贫困地区失学少年活动。从此,一项惠及数百万农村失学儿童、引起广泛社会关注和参与的慈善事业拉开了序幕。

只是起初,作为创始人的徐永光也没有预料到,希望工程项目会带来如此巨大的反响。

在他的计划里,中国青少年发展基金会的目标是在1995年前,建立30所希望小学。然而,截至1994年年底,仅用了4年时间,希望工程便救助失学儿童百万余人,建立希望小学近千所。

徐永光常说:“要让所有儿童享有平等的受教育权利。”

这也是范锋最大的梦想。

“一开始,我们这里条件太差了,年轻的老师都不愿意来。”在范锋的记忆里,直到新的希望小学建立之后,狼皮子梁乡的孩子们才看到了“希望之光”,“教室由原来的土坯房变成了砖瓦房,老师也有了住处和吃饭的地方。”

此后10年间,这里飞出了一只只金凤凰。

“我们有不少学生后来都考上了国家重点大学。”范锋欣慰地回忆起在学校重建之后,他曾劝回了一对辍学在家的双胞胎姐弟重回课堂。“后来姐姐考上了武汉大学,弟弟考上了西安交大。”

十年并校:城挤村空

时光进入到新世纪后,乡村教育开始出现了一些新的变化。

2001年,为了优化中国农村教育资源配置,全面提高中小学教育、投资效益和教育质量,国务院出台一份名为《国务院关于基础教育改革与发展的决定》的文件。

该文件第十三条要求地方政府“因地制宜调整农村义务教育学校布局”,要“按照小学就近入学、初中相对集中、优化教育资源配置的原则,合理规划和调整学校布局”。

尽管教育部一再强调,合并需适当,方便学生就近入学,在交通不便的地区仍需保留必要的教学点,然而,要以怎样的标准撤并学校,各地执行标准并不统一。

这一决定,在教育界被简称为“布局调整”,在民间,则被简称为“撤点并校”。

从此,在普及九年义务教育的目标下形成的“村村办小学”的农村教育格局被打破。

由于师资、生源数量都不达标,张英执教了近20年的学校面临被取缔的风险。不过,当时,许多固守土地的村民们不愿意放弃孩子在家门口上学的机会,强烈反对。

学校的撤并不得不放缓。

但大势很难逆转,或主动或被动地,在2002年的春节过后,离开,还是成为了村里大多数孩子的选择——那些离家更远、条件更好的中小学每天能吃上三顿饭,有单独的音乐体育老师,宿舍楼下还有饮水机——这在之前的村庄小学都是奢望。

2002年春开学时,张英的学校只剩下了19名学生。

同样的抉择也在山西吕梁石楼县上演着。

曾经,散落在这里的5700多条山沟中的500多个自然村,几乎村村有小学——一孔土窑洞,一位初中、高中毕业的代课老师,少则五六个、多则几十个学生,就是一个典型的村小。人们习惯性地把这种学校叫做“单人校”。

石楼县小蒜镇转角小学校长韩志勇还记得,上世纪90年代,他管理的一所村小有一至四年级共50多个孩子,实在顾不上的时候,只能采用复式教学:给一个年级上课时,就给其他学生每人发些小棍子,打发到窑洞外做算术、玩黄土。

五年级时,不同村落的孩子们便集中到乡镇的寄宿制小学,然后进入乡镇初中、县城高中。

而随着中小学布局调整的推进,这种格局很快被打破。

“按照规定,学生报名人数不到7人的学校便自然被撤。”韩志勇的记忆里,被撤校的村民,稍有财力的,直接带着孩子进县城陪读,而经济不怎么宽裕的,只好带着孩子转至各中心校寄宿,或是投亲靠友找出路。

到2009年4月《石楼县人民政府关于石楼县中小学校布局调整规划的实施意见》文件发布时,全县已撤并了中小学218所。

至此,石楼县乡村教育急剧衰退,城区教育迅速扩充,“城挤、乡弱、村空”成了县城最突出的特点。

学校销声匿迹,村庄也随之凋零。

“年轻人全走了。”韩志勇说,学校撤销的几年间,不少家长陪着孩子一起进了城,村子平日里变得极为冷清,只有犬吠和过路大货车的轰隆声才能偶尔打破寂静。

而这一现象,在彼时的中国乡村,并不罕见。

有统计数据表明,从1997年到2010年的14年间,全国减少小学37.14万所,其中农村小学减少30.21万所,占全国小学总减少量的81.3%。

因此而产生的农村学生成长、心理、亲情、文化等问题,也随着时间的延续,慢慢浮现。

期待新生

直到2012年1月20日,教育部发布《教育部2012年工作要点》,要求“坚持办好必要的村小和教学点,审慎推进义务教育学校布局调整”。

该工作要点的发布一度被认为是“撤点并校”政策的转向。

同年9月,国务院办公厅随即下发《关于规范农村义务教育学校布局调整的意见》,正式提出“坚决制止盲目撤并农村义务教育学校”,叫停“撤点并校”。

这对于麻玉兰来说,是个天大的好消息。

10年前,得知可能被撤点并校的吉卫镇村民们,曾纷纷来找麻玉兰说情,希望她可以留在村里继续教孩子们读书。

心疼孩子的麻玉兰最终留了下来。

只是在教书之外,麻玉兰也有自己的烦恼。

她是3个孩子的母亲,一家五口、吃饭穿衣,样样都需要花钱,长势缓慢的工资渐渐入不敷出。“到今年,我的工资才涨到每个月1500元。”

她偶尔也会犹豫自己当初的坚持。

“可每次我在村里看见孩子的时候,又不忍心丢下他们不管。”麻玉兰深信,要想改变家乡贫困落后的面貌,“就得从娃娃的教育抓起,得读书!”

最近几年,省里的扶贫工作队也来到夯来,重新修建了夯来小学的校舍,学校有了砖瓦房,从宽阔平整的操场望去是群山苍茫。

“国家和省里越来越重视农村教育,这两年学校已经大变样了。”麻玉兰感叹。

如今,她已经很少再去想生活上的难题,唯一的希望,是学校可以多来一些老师。

在麻玉兰的眼中,只有足够多的年轻教师,才能让这所小学的孩子“享受到和城市孩子一样的公平的教育资源”。

今年4月25日,国务院出台《国务院办公厅关于全面加强乡村小规模学校和乡镇寄宿制学校建设的指导意见》(以下简称《指导意见》),提出了统筹布局规划、改善办学条件、强化师资建设、强化经费保障等多条具体意见。

对于已经萎缩的乡村教育来说,这份文件的出台可谓非常及时而且非常有必要。

得到消息的麻玉兰开心不已,悬在头上多年的困境似乎终于盼到了希望。

只是眼下对于她而言,更重要的事情,是将学生新交上来的作业批改下来。

作业很简单,麻玉兰让孩子们用“如果……就……”造句。

学生麻菊在作业本上工整地写下:“如果没有爸爸妈妈我们就没有幸福,如果没有老师,我们就没有知识。”

评论