来自/好奇心日报 作者/胡莹 本文已取得授权

东起煤市街,西到延寿街,短短 496 米的杨梅竹斜街在大栅栏的众多胡同中看上去有些特别。

与相邻熙攘的大栅栏西街作比,杨梅竹斜街要安静许多,这里有原住民的人气儿,也有旧胡同的韵味,几年间不断入驻的各式设计、创意店铺以及设计机构正缓慢地改变着这条胡同的生态,不似前门大街一般大刀阔斧地商业改造,而是见缝插针似的,与原住民一道活化、更新本已落后的生态环境。

从嘉靖三十二年(1553 年)修城,一直到 20 世纪 30 年代,大栅栏就是繁盛商业中心的代名词,是众多书局、会馆与商铺的聚集之地。乾隆御赐给当时户部尚书、东阁大学士梁诗正的宅邸就在这条街上,清末民初时北京高级综合商业娱乐场所青云阁亦在此地,再到后来,这条汇集了世界书局、中正书局、光华书局等 7 家出版社和书店的胡同还成了京城最重要的出版商业街。

但在胡同不断被蚕食、风貌不断恶化的今天,当更多不知晓此地的人直白生硬地念出大(da)栅(zha)栏(lan)三个字时,我们才意识到那个曾聚集了京城各路达官贵人、市井百姓和文化仕人的大栅栏(DASHILAR)真的不见了。

两年前,杨梅竹斜街成为大栅栏区域最早开始腾退改造的街巷,1700 户居民中迁出了 529 户,留下的 1171 户居民散落在各式大杂院中。西城区开始尝试将零落的住户合并到一处院落居住,腾出来的空间院落,一部分用于公厕、便民菜场等的建设,另一部分则留给了文创产业的开发。

所谓腾退改造,最重要的是改而不仅仅是退,一众国内外建筑师开始大展拳脚,其中,日本建筑师隈研吾做的「空/粒子」方案,采用了类似中医里面不破坏现有肌理,就是寻找胡同里的空地、角落,植入一些小型空间的方式,来发挥不同社区的功能。

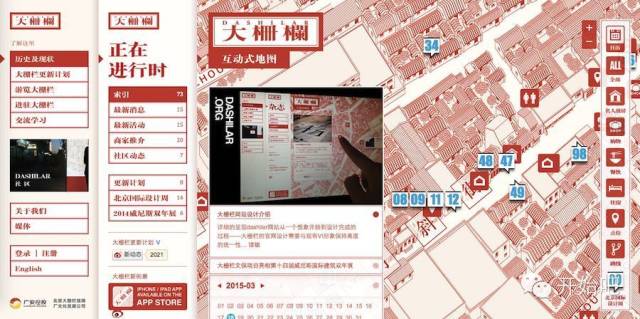

而如果你有兴趣打开「大栅栏更新计划」的网站看看的话,可能会给那些从未去过大栅栏街区的人想要来一探究竟的冲动。

然而改造并不是那么容易,好多失败的例子就摆在眼前。前门大街的大拆大建破坏了街区的原有肌理,空留下一个看似热闹的街口。南锣鼓巷整条街上充斥着看上去都差不多的商铺,地游客到此一游且过门不入。2011 年启动的「大栅栏更新计划」试图用设计的力量避免再次发生。建筑师、设计师、艺术家都来到了这里,他们选择与在地居民一起,激活社区。

来自北京的设计团队众建筑(People’s Architecture Office )去年在这里做了「内盒院」项目,其实就是将一个预制模块系统装进老四合院里,不仅能够保存原建筑结构的完整性,同时亦能为住户提供现代都市生活所需的节能高效的居住环境。

而一开始不论设计师怎么口若悬河地解释这个项目的合理性,邻里居民都觉得不会是好事情。正如大栅栏跨界中心的工作人员梁莹所言,“这里的居民在没有见到成果之前,跟他们说什么都是没用的,就觉得我们会诓他们。”但眼看着内盒院从设计到落成,住在隔壁的老人家看到摸到了实物,又转而跟这些设计师商量起帮她们家改造的事情。

改造前的72号

改造后的72号

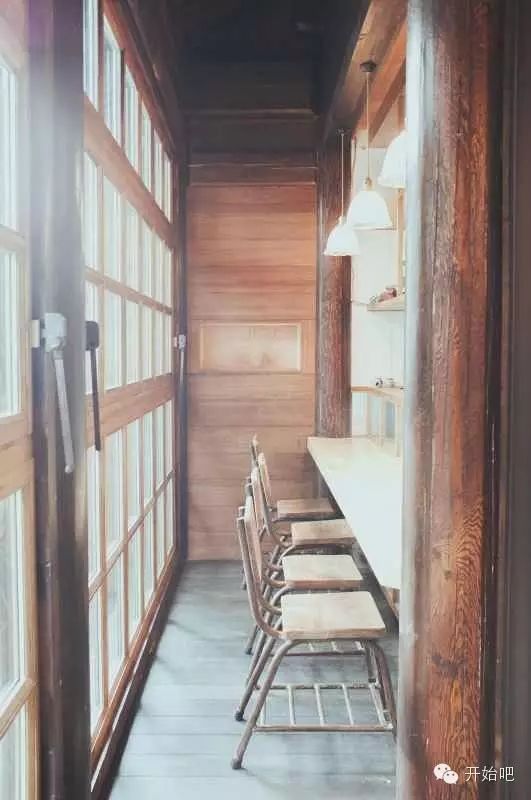

据梁莹说,72 号小院里的这个试点房屋,计划也将做成民宿,供游客租住。

在胡同巷子里做民宿,是个不错的想法。

后海大鲨鱼乐队的吉他手曹璞,亦是一位建筑设计师,他通过北京国际设计周第一次了解到杨梅竹斜街,就打定主意要参与到「大栅栏领航员」的项目中来。

曹璞要做的是一间名为「谦虚旅舍」的民宿项目,他一开始选址在了杨梅竹斜街一处已腾退了的大杂院,为了能与周边居民和谐共处,曹璞特意设计了一组带有床、写字台以及门的可滑动立面,可以改变房间与室外面积的比例,里面无人住时,就可以将这个立面推进去,将一定的空间还给院落,作为公共休闲空间使用。

但披散着长发的“摇滚青年”曹璞,还是被居民们轰了出来,他们并不愿意听曹璞解释他的设计理念,就只觉得有人来占了他们的地儿。

曹璞把这些“趣事”用漫画的形式记录了下来,又选址在与杨梅竹斜街相邻的炭儿胡同 9 号。这个小院住着一位老奶奶,曹璞吸取了上次的教训,每次动工前都要来跟老奶奶定时间,经过同意才能动工。这就是大杂院的居住文化,你不可能独来独往,凡事都要商量着来。

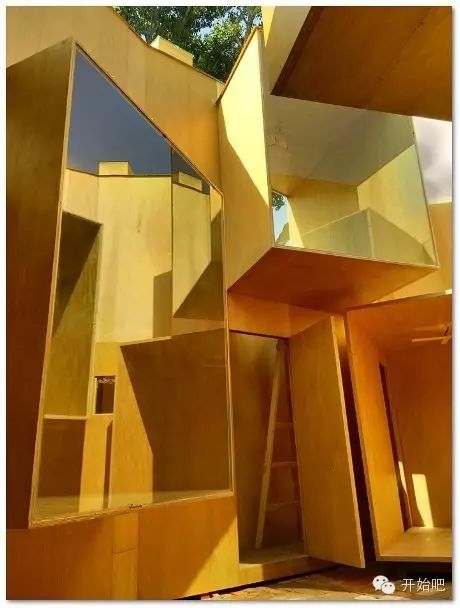

张轲是标准营造建筑工作室的创始人。他在杨梅竹斜街 53 号做的「微胡同」项目,在去年北京国际设计周期间展出,5 栋互相连接又保持独立的小木屋在一个 30 平米的空间中得以展现,中间还有一个天井,目的就是探索在传统胡同局限的空间中创造可供多人居住的超小型社会住宅的可能性。而在杨梅竹斜街北面的茶儿胡同 8 号院,张轲的团队通过植入微型艺术馆和图书馆的空间和功能,做了一个「微杂院」,成为北京旧城胡同与四合院有机更新的另一种形态。

(微杂院)

(微杂院)

现在的杨梅竹斜街,性格依然内敛。它不像数年前的南锣鼓巷与烟袋斜街一般,很短时间内就冒出了大批纪念品小店与形态雷同的创意店铺。一条细致而有序的青砖铺道,一改过去泥泞土路的破败感,独立的小店散落在巷子两旁的旧式民居里,不吵也不闹,不仔细探寻,似乎也嗅不出商业的味道。

Ubi 艺廊是最早进驻杨梅竹斜街的创意店铺,店主曾是荷兰驻华大使馆文化参赞的身份来到中国,5 年任期满后,就留在了北京,选中杨梅竹斜街,开了这间当代艺术展览售卖空间。她刻意避开了三里屯、东四这些文创产业热闹的区域,“这里没有那么多同性质的店铺,Ubi 的气质不会被其他商家冲淡,胡同的气质也和 Ubi 相融合,让 Ubi 的一些展览显得更有个性。”

Ubi 艺廊

各种创意店铺与工作室都在细细打量着杨梅竹斜街,而这条巷子仿佛也在无意间筛选着它的主人。

最早一批落户于此的店铺大都找到了与这条胡同的老宅舒服地融合的方式,他们默契地选择了保留房屋的原有结构,在尊重老建筑的基础上,又做出了自己的气场。比如落户 39 号的 Soloist Coffee 是一间精品咖啡店,正对着青云阁,店主保留了这座二层小楼原有的结构,原本斑驳的墙壁倒是赋予了店铺一种恰适的工业感。

而书籍设计师姜寻则在第一次来到杨梅竹斜街时就相中了一幢曾是民国时期老报馆的青灰色建筑,亦是世界书局的原址。这里有前厅和后屋,还有连系着二楼的内部庭院,姜寻把他的「模范书局」开在了这里,能够给他那些收藏的雕版古籍找到这样一处气质相符的栖居地,他甚至把赚不赚钱的问题也先搁置一边了。

彼伏男装把店铺选在了杨梅竹斜街靠南的朱家胡同里,这是一间服装定制工作室与咖啡酒吧的综合体,而这栋带院子的两层小楼在清末民初的时候是座青楼。店主人陈兴曾是清华大学建筑系的学生,如今虽转行服装设计,但在改造自己的店铺上,他颇费了一番周折,尽可能保留了小楼的历史痕迹。改造完工后,就连曾住在这里的居民还时常回来,看到这间被保留地很完整的屋子时,就觉得很感动。

新开的店不少,闻风搬家而来的也有。

去年,在帽儿胡同、小菊儿胡同与北新桥都有店的铃木食堂把第四家分店开在了杨梅竹斜街的一处四合院内,连带着还开了一家铃木商店,贩售老板从四处淘来的物件;曾在宝钞胡同人气很高的 Triple-Major 创新零售实验空间《藥》今年初搬来了这里;之前驻扎在钱粮胡同的 UPlant-house 植物店也在今年迁入杨梅竹斜街 128 号。每一间都风格不一且定位不同,很大程度上丰富了杨梅竹斜街的业态。

而像是香港人 Ritchie Chen 开的《藥》店,来自台湾的青年开的书的设计店,以及前面提到的 Ubi 艺廊创始人来自荷兰,都为这条街注入了新鲜的元素。

书的设计店

书的设计店

而这里仍然可以看到手工艺人们,有些人就出生在这里,或者是在这里生活了几十年,专心钻研着自己的一门手艺。梁莹为我们介绍了一位做宫灯的老师傅,用她的话说,“只要给他铁丝,他就能做出很多东西”。这位老师傅收了很多学徒,还与国外的设计师合作,加入一些现代元素,做出了新式的宫灯与手工编织的碗套。本土文化在杨梅竹斜街保留得相对完整,这吸引了不少国际化的东西进来,使其聚拢成为更多元的文化。

但不管是建筑改造实验还是文创产业进驻,大栅栏的居民其实并不理解「大栅栏更新计划」究竟在做些什么。与他们最紧密相连的还是社区建设项目。

梁莹与她同事的办公地点就在杨梅竹斜街 72 号院,她们整日穿梭在这条巷子里,熟悉进驻这里的每一户商家,每一户居民,跟进设计师在这里开展的每一个项目。她们也常听到这样的质疑:都做这么久了,也没看出什么大变化啊?

但也只有真正参与到这个计划中的人才明白,这种软性的微循环有机更新模式,才冲不淡老北京的胡同气息,留得住旧时的群居生活方式。

即便各种文艺清新的创意店铺在这里不时冒出,你仍然能在街巷尽头的延寿街买到 1 块 5 一个的枣馍,这个被梁莹与她的同事们当做“下午茶”的老味吃食。

图片来自 dailyvitamin 、thatsmags、标准营造、众建筑、豆瓣时尚廊

评论