作者:张琦

最近也是巧,老写港片话题,不过这次却是借由贾樟柯和他的电影。

表面看来,两者风马牛不相及,一个极尽素朴,一个尽皆癫狂,不论形式还是风格都有着截然不同的旨趣。

但如果结合贾樟柯的成长背景和整个电影创作历程细细咂摸,其实倒可以勾连出他与香港电影之间一段抹不去的缘分。

这种渊源可不止于贾导电影中多次直接拿来引用的八十年代港片影像,像吴宇森的《喋血双雄》《英雄本色》。《江湖儿女》中的“江湖”概念当然也是取自港片,片中出现了黄泰来的《英雄好汉》;

也不止于那些如今听来颇为怀旧的港乐,像他对叶倩文的念念不忘。

仅一曲《浅醉一生》便在《小武》《二十四城记》《江湖儿女》三部电影中重复出现,这首歌曲同样出自《喋血双雄》,是贾樟柯在录像厅时代最喜欢的一部港片。

70后生人一代难免受港片影响,其中又有一大部分都是功夫/警匪/武侠类型,贾樟柯自然也不例外。

他在上大学之前就在山西汾阳那散发着汗液与脚臭味的录像厅里观看了无数的香港武打片,也包括胡金铨的《龙门客栈》《侠女》《空山灵雨》,“身体里的能量没地方释放,出了录像厅就找碴打架”。

中学时期的荷尔蒙与兴奋劲儿到了北电求学期间变成了苦闷与忧愁。二十三岁才上大学、已知自己没有多少青春可以挥霍的贾樟柯顿觉“自己老了”。

于是他把身体关在了自习室,任思绪如潮水一般涌来,并开始写下关于家乡的记忆与故事。

“故乡三部曲”是贾樟柯疏解青春苦闷、不满现实的结果,面对时代的巨变、人情的淡薄,面对旧与新的过于鲜明的对比(尤其是家乡汾阳),他一时无法淡然接受。

所以《英雄本色》《喋血双雄》这些具有浪漫、怀旧乃至侠义精神的港片屡屡出现在他的影片中也就可以理解。

除此之外,香港电影对于贾樟柯其实还有一种启示,具体一点说是唤醒了他对中国电影历史传统的认识和反思,这对于他此后的风格选择有潜移默化的引导作用。

用贾樟柯自己的话说,是香港电影带给了他“旧闻与新知”。

他在《贾想II》中回忆,自己最早接触香港电影是在刚刚改革开放的时候,那时还只是个孩子。由于文革的破四旧运动长期屏蔽了旧时代的古老中国,所以大多数孩子是在革命+传奇的样板戏世界中长大,“没有过去,没有古人”。

但文革结束后,香港的左派电影公司,像长城、凤凰的片子开始允许进入内地,这成为一个转机。

贾樟柯特别提及了老导演李萍倩六十年代的黄梅调电影《三笑》,这个讲述明代风流才子唐伯虎“勾女”的爱情故事打破了当时的禁忌,让年轻人一下子找到了“世俗娱乐”的感觉。

男欢女爱的故事倒还是表面,更本质的是这部电影与过去与历史相连。《三笑》之后是取自《聊斋志异》的恐怖片《画皮》,同样在内地引起轰动。

由此,多年来被人为割断的传统文化、世俗生活终于与他们这一代人衔接了起来。

这些由在港左派公司制作的香港电影早于录像厅与VCD时代而率先在内地打开了局面,“弥补了一代中国观众知识结构的不足,让观众在了解传统民间社会的同时懂得尊重世俗和娱乐”(贾樟柯语),而这恰恰是相当长一段时间内中国电影所缺乏的。

电影学院求学期间,在系统地了解了电影史之后,更为他以后放弃传奇、选择凡人视角和纪实风格做好了铺垫。

他在2005年的一场纪念中国电影百年的活动中发表一篇名为《我们要看到我们基因里的缺陷》的演讲,很直白地点出要“珍视自己一百年的珍贵的电影传统”。

就如生动地描绘市民街道生活、市井气息的影片,其实早在三十年代的《马路天使》时就已经很成熟,但却在后来的银幕上断裂了。

传统的中断甚至带来了偏见,以至于有人认为个人的生活与场景不应该、不值得进入电影而一味地追求传奇。

同时,贾樟柯也指出人际/邻里关系即便在港产娱乐片中都比比皆是,“可能在香港电影里面,保留了三四十年代非常珍贵的中国电影的传统”。

的确,香港电影传统正是延续自三四十年代的上海,自清末至今,相当于百年未断。不只电影,香港这座城也保留了传统安静的中国式生活,如喝早茶看报。

因此,贾樟柯在1996年带着《小山回家》第一次到香港参加独立短片大赛时,面对码头上来来往往的人们、面对满目的店铺繁体字便瞬间勾起了华人血液里的亲切和好感,并且至今保留了每当出国时从香港出港的习惯,在这里买书买报来阅读,小岛成为了他的精神自留地。

2010年的时候他更拍摄了一部以离散为主题的纪录片《海上传奇》,围绕上海串联起一段中国近现代史,强调了上海与台湾、香港的联系。

其中香港部分采访了《小城之春》主演韦伟、费穆的女儿费明仪以及出演过《花样年华》的潘迪华,可以看作是贾樟柯对上海-香港双城映对情结的一次抒发。

一个异乡人,却如此眷恋和亲近香港,或许也因为有这一层原因,为他以后与杜琪峰的结识种下了种子。

大家都知道,杜琪峰是一个对香港有着深厚情感并坚持实地实景拍摄纯正港片的导演。

尽管他最拿手的是警匪/黑帮片,但这些电影中的人物往往离不开浓厚的街区生活背景,也愿意细细地展示香港市民的日常生活场景。

特别是茶餐厅,围桌吃饭更必不可少。

到了《文雀》,杜导甚至花了四年时间去“抢救式”地拍摄正在渐渐消失的香港老城建筑与街道。

所以如今看《文雀》里任达华骑着自行车拿着相机在旧城各处拍照,早已超出了电影的常规意义而更像是一份记录文献,留存着老杜对一座城的爱意与遗憾。

杜琪峰与贾樟柯的缘分始于《三峡好人》。老杜评价说小贾的这部片子里有江湖气,而小贾则说喜欢杜琪峰电影里的本土气息。

按理说,他俩的评语应该掉换个个儿,但实际上这恰是他们理念共通之处。

《三峡好人》既及时记录了三峡库区奉节县城的拆迁,更有过客、商贩、码头、江河,人来人往,身份各异。

《天注定》更是典型,水浒传式的现代版逼上梁山,四组人物从北到南,在“江湖”中流动、冲杀、毁灭,不正似武侠世界?

而杜琪峰一系列的银河映像作品中,除警匪元素与江湖气之外,实实在在的香港市民生活场景随处可见。尤其是留下众多香港老建筑影像的《文雀》更与《三峡好人》《二十四城记》以及早期的故乡三部曲有着相似的文献价值。

香港,汾阳,抑或是大同、奉节,时代变迁下的城与人本就是杜琪峰与贾樟柯电影一贯的敏感点,可以说殊途同归。

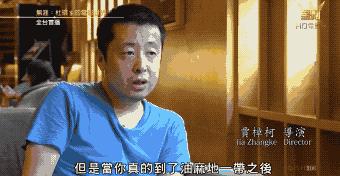

举一个小细节,在关于杜导的纪录片《无涯:杜琪峰的电影世界》(2013)中,贾樟柯是片中的唯一一位受访的内地导演,他描绘眼中的香港一如百年前的晚清,有种时空穿越的错觉。

而杜琪峰也特意提了一个香港地标,那就是如今已经拆迁的天星码头。

天星码头服务香港半个世纪,不仅因其实用性而成为港人的集体记忆,也是众多电影中频繁出现的取景地,包括早期的好莱坞电影《苏丝黄的世界》(1960)。

《文雀》起初只想拍一部小偷电影,但2006年天星码头的拆迁停用让杜琪峰很伤感,于是改变了拍摄内容,试图用电影去记录、去提示。

那么面对一个有着两千多年历史但却要拆除并淹没的古城奉节县,贾樟柯的复杂情感自然也可以理解。

正所谓历史是抽象的,它需要细节与物件才能可感,而建筑就是记忆的一份承载。

所以贾樟柯才会迷恋式地拍摄破旧的汾阳与大同,杜琪峰永不厌倦地捕捉香港高楼大厦之外的市井气——“我们太容易遗忘(物、事、人),所以我们需要电影”。

PS:《夺命金》还是杜琪峰向贾樟柯“学习”的作品,弱化了枪战动作黑社会背景,围绕互不相识的三组人物、关注香港现实,的确是杜导的一次新尝试,也是二人精神相通的又一个体现。

除了港片中的情义想象、中国历史与世俗传统延续、旧城情结之外,如果再看看贾樟柯电影生涯起点以及他的合作班底的话,也有点冥冥之中注定的意味。

1996年第一部正式短片《小山回家》正是在香港朋友的引荐下参加了香港独立短片大赛并获奖,在那里贾樟柯认识了“胡同制作”的制片人周强,很快他们决定一起完成长片《小武》从此蜚声国际;

同时,贾樟柯还遇见了日后长期合作的香港摄影师余力为,地域的差异并没有产生距离,相反他们一拍即合,因为他们都喜欢同一个导演——布列松,如此缘分可谓不浅。

兜兜转转一大圈,说回现在。

就在《江湖儿女》上映前一天,贾樟柯筹备多年的武侠片《在清朝》终于放出了口风——影片即将进入搭景工作,明年开机。

这部跳票N次的电影除了贾樟柯首次试水武侠这一卖点外,杜琪峰与程小东两位香港资深影人的加盟也是一大亮点。

从一个从小泡录像厅看港片的汾阳小子到在自己导演的电影中屡屡表达对港片的记忆和情感,再到如今真正与香港顶级电影人合作,且看与港片有不解之缘的贾樟柯此次能撞出怎样的火花。

评论