文│薄荷

提档中秋节、已经上映11天的《悲伤逆流成河》累积票房为2.26亿,这说明它避开国庆档的做法是对的,毕竟开心麻花出品的《李茶的姑妈》昨天首映便收获了1.07亿的票房,国师的《影》和周润发的《无双》在今天也过了亿。

不过,《悲伤逆流成河》在中秋档显露出了黑马之势,它在上映前几天还被《黄金兄弟》压制着,但在第6天就开始反超,连续3天都是单日票房冠军。相比之下,同天上映的《江湖儿女》到今天只收获了6722.7万票房。

尽管如此,自我定位为“反校园霸凌题材”的《悲伤逆流成河》,在口碑上明显不敌《江湖儿女》,哪怕它是由郭敬明小说改编成的电影中评分最高的一部。但这次的执导者不是郭敬明,是他的好友落落。

高投入高期待的《爵迹1》“十亿票房梦碎”后,本来定于暑期档上映的《爵迹2》也突然隐匿,这位转型做导演的商业文人,便只剩《小时代》系列留下的辉煌。

该系列电影也可以视为郭敬明事业发展中的关键节点,他被倾注了粉丝们迷恋和怀念交织的情绪,还收获了文艺界的各种研究和批驳,“拜金主义”“消费主义”是对《小时代》和作者本人主要的批判论调。

也有人认为,郭敬明是一个恰到好处的样本,因为他的商业敏感性,使得其受众能够被时代精神携裹着,不由自主地浮上冰面,成为青年文化变迁史里真实、肉眼可见的个体存在。

郭敬明的名字,可以与韩寒放在一起形成两种思想和文体的极端对比,也可以和张悦然、安意如、春树等人并称为“80后作家”。如果和饶雪漫,还有他的最世文化签约的一些作者放在一起,那就是一届读者心中最典型的“青春疼痛文学”代表人物了。

那些抽屉里的青春记忆,仰望45°流泪的忧伤,90后们再提起时明显是羞耻感大于怀念,人们不愿意接受曾经做作的自己,如今更是羞于流露出脆弱和矫情。嬉笑怒骂,插诨打科,调侃他人也爱自嘲,才是现在的“主旋律精神”。

就好比郭敬明在前几年是频繁被诉诸报端的成功作家,而这一两年的境况不言自明,虽然他的《小时代》已经脱离了青春疼痛的设定,但还是没抓住“长大了的粉丝“们的心。

迷惘的叙事法则

“青春疼痛”概念的起源十分模糊,形容作品的话可以追溯到2003年饶雪漫的小说《小妖的金色城堡》,和2005到2010间直接以“青春疼痛系列”命名方式陆续推出的《左耳》《沙漏》《离歌》系列小说。

相比第一部“青春疼痛”,后面这几个系列的名气更响,《左耳》被改编成电影和电视剧使得它更加广为人知。

不过当时就有人提出“《左耳》的青春疼痛是误读”,虽然没有使用以往热衷的打架、退学、堕胎等“暴力青春元素”,讲述“乖女孩和坏男孩”,“乖男孩和坏女孩”的《左耳》仍然是强冲突和浪漫幻想的集合体。

2007年郭敬明出版小说《悲伤逆流成河》,从主角到配角的人设都显得十分悲凉无望,整个故事的底色是全黑的。

电影修改了部分人设和剧情,比如把易遥的母亲从性工作者改为按摩师,易遥被性侵改为不慎染上性病,男二号顾森西从压断易遥最后一根稻草的人设改为暖心小天使,《悲伤逆流成河》的创作者也知道,原来的故事太黑暗了,不适合被搬上大屏幕。

如果说饶雪漫擅长塑造各种在生理、心理、情感上有缺陷的悲情少女形象,再通过绵延曲折的感情经历给她们一个已经无所谓幸福还是悲伤的结局,那么郭敬明式的悲伤就显得更加感性和有“宿命感” :

所有的爱,所有的恨,所有大雨里潮湿的回忆,所有的香樟,所有的眼泪和拥抱,所有刻骨铭心的灼热年华,所有繁盛而离散的生命,都在那个夏至未曾到来的夏天,一起扑向盛大的死亡。——《夏至未至》

是青春的底蕴就是孤独,抑或是孤独弥漫了整个青春。——《小时代》

像是宇宙某一处不知道的空间里,存在着这样一种巨大的旋涡,呼呼地吸纳着所有人的青春时光,年轻的脸和饱满的岁月,刷刷地被拉扯着卷向看不见的谷底,被寄居在其中的怪兽吞噬。——《悲伤逆流成河》

饶雪漫最初是儿童文学作家,而后转型书写青春文学,所以她的文风相对工整,不像郭敬明有着浓厚的个人特色。从细节出发,擅长描写意向和感觉,给读者宏大或者细微的画面通感,错误的语法反而会有一种奇异的陌生感,郭敬明最初便是用这种“新锐”的文风俘获了受众。

尽管之后出版了《梦里花落知多少》《夏至未至》《悲伤逆流成河》《幻城》《爵迹》《小时代》等故事性作品,郭敬明还是觉得自己最喜欢散文,喜欢散漫无序的咏叹。你一定听过他这样的句子,“这个忧伤而明媚的三月,我从我单薄的青春里打马而过,穿过紫堇,穿过木棉。穿过时隐时现的悲喜和无常。”

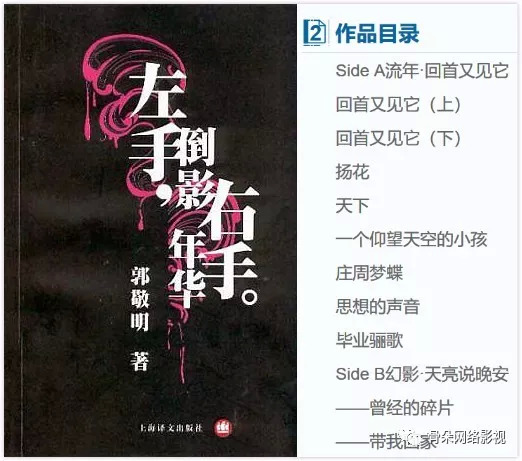

相比于大热的作品,他最先出版的是两本散文集《爱与痛的边缘》《左手倒影,右手年华》,大众反而知之甚少。他写音乐、电影、书籍、作家,和在校园时代的思考和迷茫。也开始尝试写短篇故事。

外界对郭敬明的人格判定便出自这两本散文集。《一个仰望天空的孩子》和《永远哀伤的孩子》,还有各种以“我”为主体的故事描写,郭敬明一再把自己定位为孩子,“我是个会在阴天里仰望天空的好孩子,我真的是个好孩子。”

过度关注自我、沉迷幻想世界、拒绝长大,美国心理学家丹·基利将这种心理描述为“彼得·潘综合症”“。郭敬明绮丽梦幻的文风当然就击中了和他相似的“独一代”们,他的自恋、急于倾诉、无尽忧伤,给了那些想要释放内心冲动的青春期孩子们以寄托。

当时的流行文化何尝不是“青春疼痛”的风格,“将你的名字刻在烟上吸进肺里”“我们是糖,甜到忧伤”“女人,我要你幸福”等流行语席卷网络。

彼时的“秋意”,是一种刚需

青春文学/青春疼痛文学,在很长一段时间里是带有贬义的,主流文学难以对这场突然而至的潮汐做一个恰当的归类,又因为它模糊的价值观、混乱的叙事而持抗拒态度。

正如同当年对“伤痕文学”的批判,文坛中认为以哀伤的基调描绘青年人的彷徨迷茫,有放大阴暗面的嫌疑,这种观点在今天也时常听到。

“青春不是最美好的时光吗?为什么非要疼痛呢?” 理解这种“疼痛”的人会认为,经过了岁月的蹉跎和美化,所以回忆里留下的只有美好。正当青春期的人不会感慨青春美好,叛逆期既渴望他人的爱和关怀,充满激情和幻想,又难免敏感矫情,在成年人看来是为赋新词强说愁,于他们的确是认真烦恼的大问题。

“青少年文化”的概念由美国产生,《麦田里的守望者》就是一个具有症候性的案例。少年霍尔顿·考林菲尔德经常出现令人匪夷所思的言行,其实反映了青春期少年在叛逆期时对人生追求、人际关系、性等方面的困惑。这部小说被认为是能体现现代青少年特征的第一个文学典型。

所以青春文学中描写的困惑、遗憾、纯爱、纠缠,必然能引起青春期孩子们的共鸣。只是我们的青春疼痛文学现在被回想起来会觉得羞耻,因为“太过了”,当读者们长大成人,步入社会,才发现一切都没那么夸张。

当时的“80后作家”,被认为是兼具叛逆、困惑和忧伤的一代,著名作家曹文轩认为, “他们的作品秋意太浓。” 尽管作家们不承认被归类在“80后一代”的标签下,他们的写作还是被主流意见视为一种游戏,被视为青春期的文学综合征。

而他们的出现是共同作用力的结果。

《萌芽》杂志于1956年7月创刊,当时的社会影响力很大,但是随着资金不足逐渐陷入窘境,90年代市场化改革后更加举步维艰。1995年,时任主编的赵长天发起了第一次改革,即确定目标受众,从笼统的“青年读者”细化到“以高中生为主体的爱好文学的青年学生”。

1998年,《萌芽》的第二次改革落地,举办了日后培养出了韩寒、春树、郭敬明等“80后作家”的“新概念作文大赛”。当时恰逢世纪末的中国语文教育改革,“新概念大赛”鼓励参赛者打破应试教育的束缚,创造“充满人性之美和生活趣味的作品”。

“新概念大赛”被认为培养了“个人中心化”、注重内心感受的创作者,将学校、青年创作者、学生们链接在一起,直接影响了当时的青年文化。

九千岁群体和“独一代”的高度重合,也注定了在当时,个体的感受一定会被不断放大。身在父辈和未来的断层之中,他们需要一些“领路人”。

时间掠过,喜好变迁

郭敬明能成为其中最著名、最广为人知的代表人物,更深层次的原因是他切中了时代的需要。

作为一个及其注重自我感受,为读者造梦的人,他认为“每个人的成长在自己心里都是惊天动地的事儿”,也毫不掩饰自己对“上海”这个意向所代表的美好未来的渴望,也许从一开始,他便打算不断书写极致的“小时代故事”。

所以跟韩寒相比,郭敬明打造的世界或梦幻绮丽,或纸醉金迷,或悲伤逆流成河,都是将个体的命运塑造得十分情绪化,但是缺失和历史、现实的连接,经不起推敲。

《悲伤逆流成河》之后,郭敬明创作出了《小时代》系列,让不少多年追随的书粉感到了陌生。以往故事无论大悲大喜还是淡淡的叙述,都少不了“疼痛感”,郭敬明习惯用极尽感性的词汇和叙事方式,将读者笼络在潜心编织好的情绪大网里。

《小时代》读起来令人有欲罢不能的快感,人物之间的相互吐槽,和作者以上帝视角为他们构建的人设喜剧感一样带感,还有突然多出的浓烈的金钱物质气息,这些迹象表明郭敬明的文风变了,更加直白了,好像也更贴合时代了。

在他创造的意象中,“上海”代表着所有梦想的归处,在《小时代》里各个阶级能够自然融为一体,相处日常足够好看,冲突也非常狗血,为小镇少女们打开了一扇大门,得以窥探那个充满珠宝和美酒的华美新世界。

郭敬明对文字和意象的天生敏感还在,虽然不是熟悉的味道了。他或许是察觉到了世界的变化,矛盾性的词语组合所带来的浓郁抒情感不再走俏,被他陪伴成长起来的读者们也步入了人生新阶段,在越来越快的互联网冲击下,无暇再顾及那些青春期的明媚与忧伤。

相比郭敬明,饶雪漫和其他“青春疼痛”作家的隐退来得更早。虽然他们中间不少人不断在向影视圈发力,但是以旧题材为底牌,除了打动老粉丝的情怀,也没有更多的水花了。

想来热爱散文的郭敬明面对时代洪流也有无奈,他钟爱以细节承载情感,哪怕释放出的意义模糊不明:

雨夜啼月的杜鹃,阵雨中散落的秋天树叶,落花飘风的钟声,途中日暮的山路的雪,凡是无常,无告,无望的,使人无端嗟叹此世只是一梦的,这样的一切东西,于我都是可亲,于我都是可怀。

文艺青年在社交语境中早已成了贬义词,人们即便享受也不愿承认,用嘲笑过往来掩饰羞耻感。《悲伤逆流成河》上映时,人们如是说,“8102年了,我们不想悲伤。”

“80 后小说”喜欢夸大青春期的荒诞和醉生梦死,放在如今显得有些“非主流”了。这一届青少年爱存钱理财,非常舍得为热爱投资,“手机不好玩还是爱豆不好追,为什么要去谈恋爱?”潜台词就是,“我哪有时间去伤春悲秋。”

青春文学尚在,和网络文学一并被视为相当大规模的阅读组成部分,严肃文学也无法再否认它们的存在感。但“青春疼痛文学”完成了使命,即将从台前隐退,等待数年后被洗去尴尬、迎来追忆。

评论