过去十年,世界经历了怎样的巨变,有哪些大事值得我们铭记,除了阅读文字,还有一种记忆它的方式,便是纪录电影。

十一长假期间,宅在家中的朋友不如看看过去十年里获得奥斯卡奖的这些纪录片,感受时光飞逝,重新回望我们这个时代发生的真实故事。

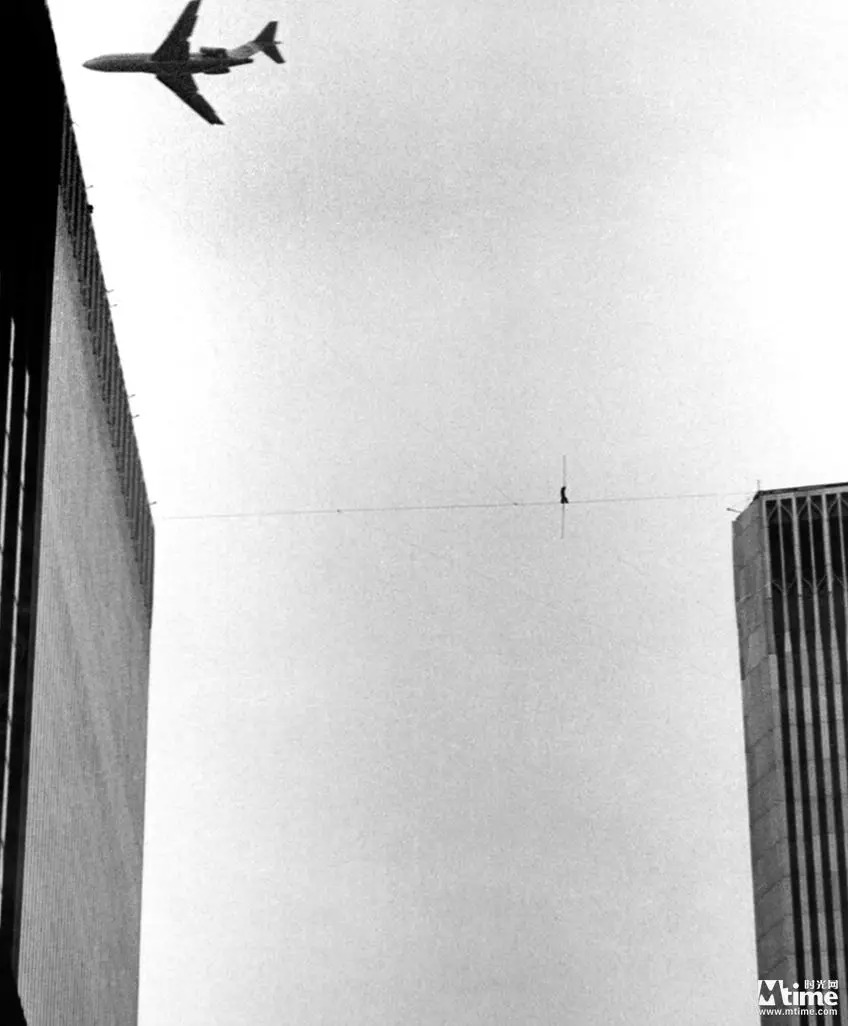

《走钢丝的人》:云中漫步

推荐指数:★★★★

16年囧瑟夫主演的影片《云中行走》曾在内地上映,影片讲述法国杂技人菲利普·珀蒂在纽约世贸大厦高达110层(412米)的两座大楼之间,完成了一次至今仍令人叹为观止的壮举——搭起了一条横跨天穹的钢索,完成了长达45分钟的大胆表演。早在2008年,就有一部名为《走钢丝的人》的纪录片纪录了这个故事。

相对于用类型片去呈现这个故事,拥有第一手真实影像的纪录片有着绝佳的先天优势,观众可以直击事件现场而非在绿幕前摆拍还原。事实上在纪录片拍摄时,导演也使用了很多类型片的叙事技巧,让本就险象环生的挑战现场更加扣人心弦。

当然,除了纪录事件本身,《走钢丝的人》对于珀蒂其人有一定展现,尽管都是客观的外部视角,而类型片《云中行走》在这方面就有了更多深入挖掘的机会,从这个角度来说,对于同一事件两种影像处理方式的不同,比较观看也会有更多的体会。

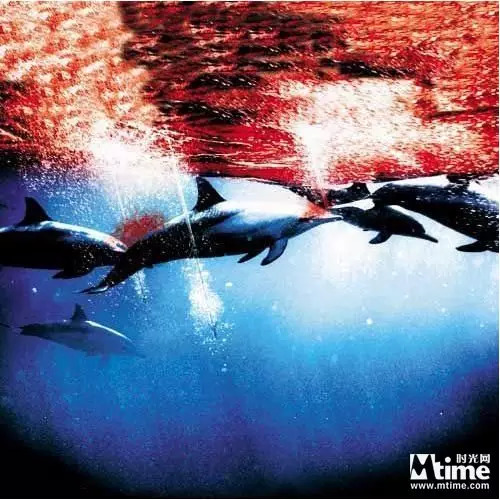

《海豚湾》:屠杀的真相?

推荐指数:★★★

纪录片《海豚湾》高居时光网电影评分TOP100第六位。影片纪录的故事非常简单,在日本歌山县的一座小镇上,保留着屠杀海豚的传统,每年有数以万计的海豚在这里被杀害,而日本政府默许这种行为。美国人理查德·贝瑞曾是一名海豚训练师,当他得知在这里发生的“惨案后”,决定开始拯救海豚。他不顾当地政府和百姓的阻拦,用镜头记录下了这里发生的“屠杀”。

平心而论,影片导演路易·西霍尤斯组织和选择素材时让我想起另一位纪录片导演迈克尔·摩尔。与摩尔很像,导演从创作开始就明确了自己的立场和对立面,在筛选素材和组织情节时只从单方面的角度去切入,环保主义者身上弥漫着个人英雄主义色彩,而当地政府和百姓却被塑造成“黑社会”。

这就像是一次审讯,被告方没有机会为自己辩护,只有道德制高点的一方慷慨激昂的陈词。影片忽视了文化的对立、当地经济的形态,无论真相如何,这样的呈现方式显得略微有些偏激。

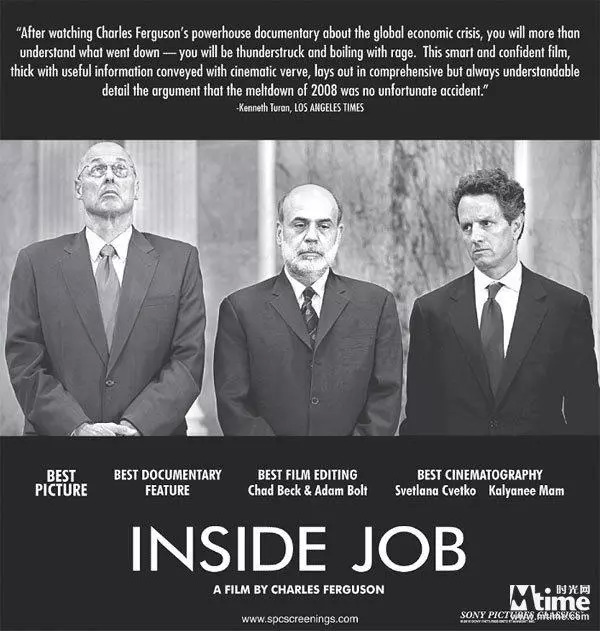

《监守自盗》:华尔街的政府

推荐指数:★★★

金融海啸过后的美国社会是怎样的呢?那些受到波及、破产的人的生活又是什么样呢?《监守自盗》为我们阐释了一个非常可怕但也非常现实的世界形态,华尔街的金融大鳄们实际上控制了美国政府,而美国政府的一举一动影响着世界。现实中的大部分人并不懂经济学,但经济却无时无刻左右着我们的生活,左右着我们的命运。

影片中的一句话让人感慨良多,“金融工程师构建梦想,然而当这些梦想变成噩梦时,却要其他人来买单了。”虽然这部影片的视角和罗列的事实也较为主观,但却深切反映除了我们所在世界的悲惨现状,无孔不入的资本与每个人的生活建立起紧密又脆弱的关系,看似风光的生活状态背后,是一条条被人为操控的提线,一旦某个环节崩塌,个体的状态将陷入万劫不复。值得一提的是,这部影片全程由马特·达蒙配音。

《不可击败》:体育给人纯粹感动

推荐指数:★★★★

一支孟菲斯的黑人橄榄球队,三个来自底层社会的黑人少年,一位白人橄榄球教练,他们的相遇让这支名不见经传的球队赢得了110年来首场比赛的胜利。《不可击败》就是这样一部影片,看起来非常像美国体育励志电影,但却是真实发生的故事,不得不感慨现实有时候比电影更有戏剧性。

一部简单到不能更简单的励志纪录片,却能征服奥斯卡评委,让他们将最佳纪录片颁发给它,一方面是因为是参考类型片的叙事确实让影片紧张好看,另一方面,影片也与美国主流价值观十分契合,白人教练黑人球员的关系也成为奥斯卡评委选择时的加分项。影片的制作水准和情节编排无限接近真实电影的拍摄,这类纪录片在未来或许会成为主流。

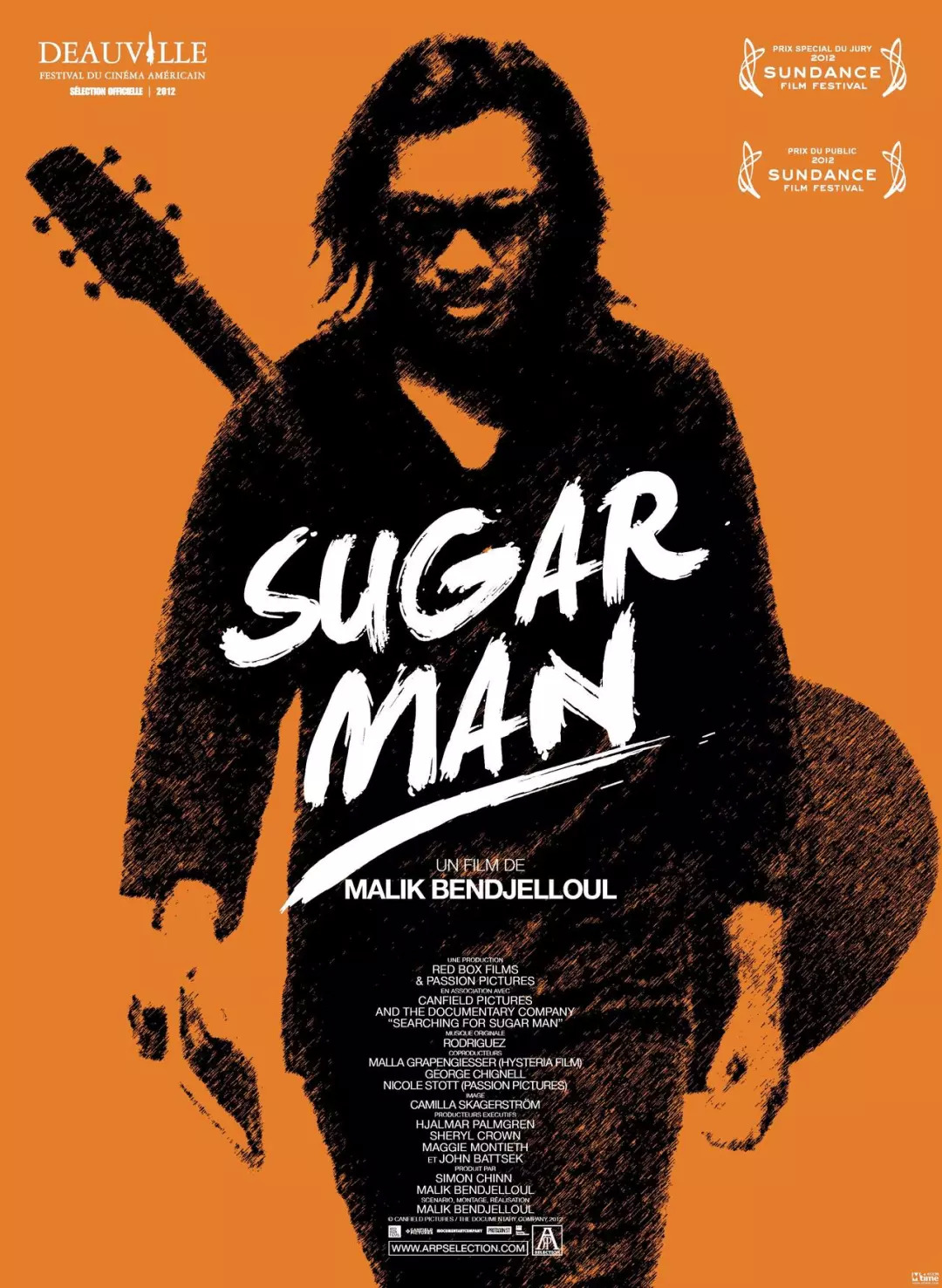

《寻找小糖人》:命运的玩笑

推荐指数:★★★★

关于音乐的纪录片有很多,但无论如何这部都无法绕开。美国歌手罗德里格斯在上世纪70年代发行过两张专辑,在美国只卖出了六张,然而在地球的另一端的南非,他的专辑卖出了500万张,是妇孺皆知的国民级歌手,他自己毫不知情,在底特律过着底层的生活,历史和命运给他开了一个大大的玩笑。

从电影层面来说,导演马利克·本德杰鲁将影片精心包装成了一部悬疑片,带领观众一起去调查、挖掘出传说中的音乐人,用镜头为这位被历史掩盖的音乐天才重新赋予光彩,当罗德里格斯再次站在舞台上演奏起昔日的歌曲时,无人不被感动。

同时也不应该忽视影片的另一面:借着寻找音乐家的切口,我们发现了一个国家、一代人抗争的历史,小人物与大时代的呼应。

《离巨星二十英尺》:绿叶的故事

推荐指数:★★★

另一部讲述追梦的纪录片《离巨星二十英尺》同样感动了奥斯卡。很多人听惯了女歌手的嗓音,却并没有注意到那些和声女歌手的存在,她们仿佛主唱歌手的影子,完全活在他们的阴影之下。这部影片就是讲述这么一群音乐“边缘人”的故事,他们曾经是最著名的歌手的伴唱,他们也经历着自己的辉煌。

这些伴唱女歌手们虽然也有出色的嗓音天赋,但却因为各种原因没能成为举世瞩目的明星,她们每个人的选择也各有不同,有的人满足于现状,有的人最终获得格莱美,有的人却告别歌坛开始另一段人生。

从这个角度来说,除了励志之外,《离巨星二十英尺》也是一部关于生活的电影——你得学会与它达成和解。影片用口述纪录的方式再现了流行音乐曾经的黄金时代,以及个体的落寞,制作精良但拍摄也较为保守,不如同年的《杀戮演绎》那般挖掘更加残酷的真相。

《第四公民》:棱镜门事件始末

推荐指数:★★★

斯诺登将美国国家安全局臭名昭著的监听项目披露给了《卫报》和《华盛顿邮报》,自己却因此而遭到美国政府的通缉。影片《第四公民》试图还原棱镜门事件的始末,影片导演劳拉·珀特阿斯本身也参与了棱镜门,她在这个过程中也用摄影机纪录下了斯诺登的真实影像,让观众更加直观地了解斯诺登和事件的真相。

影片拍摄于导演在香港酒店与斯诺登会面的那段时间,他在第一现场见证了斯诺登做出历史性决定的一幕,仅凭这一点,影片的震撼性就有了保障。奥斯卡金像奖作为年度北美电影总结,契合时代脉搏、反映时代症候的影片获得表彰比重也会更大一些。

《第四公民》作为纪录片,无论深度还是艺术上都有一定的局限性,除了身在现场之外,影片同前前后后一系列关于斯诺登的新闻报道一起,组成了棱镜门事件的完整拼图。

《艾米》:自毁的歌莺

推荐指数:★★★★★

27岁,是许多欧美音乐人过不去的槛,吉米·亨德里克斯、珍妮丝·贾普林、吉姆·莫里森、科特·柯本,以及艾米·怀恩豪斯。这位天才爵士女歌手不到27岁就拿到了7座格莱美,名利双收的她却迷失了自我,饮酒中毒身亡。《艾米》就是一部关于纪录她的电影。

《艾米》的过人之处在于,导演并没有一位地展现她的成功和悲剧的发生,而是从多个角度一点一点的拼贴和还原自毁前后,那些私人的影像、朋友口中的她,让我们明白艾米的人生到底经历了什么。它为观众们呈现出一个可供揣摩,可供体味的人生状态,借着悲剧,导演也对现代音乐工业和名利场的生活方式有所批判,的确是一部由内而外、感人肺腑的纪录电影。

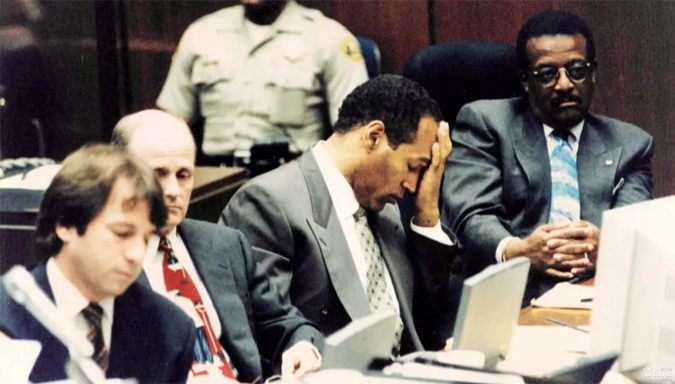

《辛普森:美国制造》:美国梦碎

推荐指数:★★★★★

震惊全美的橄榄球明星辛普森杀妻案件再次被搬上银幕,1994年6月12日,警察发现了辛普森妻子妮克·布朗·辛普森,以及餐馆的侍生郎·高曼的尸体,后来证实是辛普森所为。导演伊斯拉·埃德尔曼从更加多元的角度为我们展现了事件的细节和背后带来的影响,为我们直观展示了非裔美国人与美国社会发展的关系。

这起事件本身大家都已经熟知,但导演用全新的角度重新赋予了它意义——一个美国黑人在肉体上厌恶自己的出身,在精神上渴望成为白人的扭曲状态,在获得成功之后无限扭曲膨胀的内心最终毁掉了他。导演为我们揭示了这出悲剧的另一面,一场彻头彻尾的美国式悲剧,有关种族,有关社会,有关美国梦,有关人的欲望和毁灭。

《伊卡洛斯》:集体服用兴奋剂

推荐指数:★★★★

2015年,俄罗斯自行车禁药丑闻震惊世界,导演布莱恩·佛格尔本身就是自行车运动爱好者,从迷恋到质疑,他从非常专业的角度身体力行地去揭开一个行业、一项运动的内幕。从服药的运动员,到提供支持的机构,再到药检系统,最后直指政府和国家,从某种程度上来说,本片与《第四公民》有几分相似。

在古希腊神话中,伊卡洛斯为了逃出孤岛,用蜡将羽毛粘在自己背上,为自己做了对翅膀,但飞得越高就离太阳越近,最终落得了蜡化人亡的下场。片名照应着影片中的那些运动员们,虽然用兴奋剂为自己插上了“翅膀”,却东窗事发万劫不复,触目惊心的镜头为我们展现了更加可怕的真相,也让评委将自己的票投给了本片而非瓦尔达奶奶的《脸庞,村庄》。

评论